在对中国模式的讨论中,发展型国家成为一个普遍的视域。发展型国家及其基础上衍生出的诸多概念,如新发展型国家、新发展主义、后社会主义发展型国家等,被广泛用于描述中国发展。本文对这种从发展型国家视域考察中国的代表性观点进行了梳理,并重新审视了中国“发展型”国家的独特性。发展型国家本身并不是一个含义精准的概念,其应用和拓展必须考虑到历史特定性和连续性。不仅国家主体的结构与能力特征以及构成这一结构与能力特征的政治文化传统基础,而且在内外部初始约束条件及相应的选择集合上,中国都与东亚典型发展型国家存在巨大差异,在发展战略、路径以及相应的政策措施上也有所不同,从而使中国模式具有比传统发展型国家更为丰富和复杂的意蕴。

关键词:

发展型国家,中国模式,国家能力,历史特定性

在对中国经济发展模式的研究中,发展型国家理论往往成为一个最为“顺手”的标签,研究者们惯于将中国与历史上的发展型国家,尤其是东亚发展型国家进行特征比较,认为中国具有之前东亚发展型国家所具有一些共性,如高储蓄率、高投资率和政府主导等;也具有某些独有特征,如在晋升激励机制下的地方政府竞争、更强调国家直接控制大型企业、强调国家队竞争力等

[1]

。在这种比较研究的过程中,一些发展型国家的衍生概念也同时发展出来并被用于刻画中国模式,如新发展型国家

[2]

、李斯特型发展型国家

[3]

、后李斯特主义

[4]

、后社会主义发展型国家

[5]

等。这些从发展型国家视域出发的中国研究,或者认为中国只是在再现东亚发展型国家的历史,或者认为中国和其他新兴国家已构成了新的发展型国家。虽然赋予了中国发展型国家这一标签,但并未详细或者系统地回答中国模式是否具有超越一般意义上发展型国家的特征以及这种特征的深层次来源这类问题。

发展型国家理论从一开始就不是一个具有普适意义(one size fits all)的理论,而只是具有一个历史特定性的理解框架,而发展型国家这一术语,在狭义的范围内,已经被演变成为“东亚经济快速增长的同义词和独特经济管理方式的象征”,在广义的含义上,它则已经演变成为所有“国家主导下的发展”或者“快速增长国家的分类标签”。因此,即使出于比较分析的便利,我们默许发展型国家及其衍生标签之于中国的这种术语惯性,也不得不审慎思考,发展型国家的理论是否适用于解释、指导和预测中国的发展?而由此引发的需要进一步探索的问题则在于,中国发展是否具有独特的、不可复制的特征,使发展型国家这一标签无法涵盖其复杂性?中国发展所取得的成绩和产生的问题,是否也具有不同于传统发展型国家的发生机理,从而要求不同的理论解释和解决方案?

自2002年卡瓦特·辛格提出北京共识这一概念之后(kavaljit singh,2002),经2004年5月美国学者乔舒亚·库珀·雷默(Joshua cooper Ramo)发表的《北京共识:中国实力的新物理学》一文的推动,国内外学术界掀起了讨论“中国模式”和“中国崛起”的热潮。这一讨论在2008年经济危机之后达到了高潮,无论中国还是其他国家,研究者们都对中国模式表现出更多的兴趣。

[6]

仅2009年,关于中国模式的讨论论文就达到了3000多篇。

[7]

虽然二十世纪九十年代东南亚金融危机之后,发展型国家理论受到了诸多批评,尤其是这一理论的关键假设——“存在一个能够独立于社会集团压力的自主性政府”被视为过于理想化,但这并未影响在众多关于中国模式的讨论中,发展型国家仍然成为一个主要的视域。相当一部分学者认为中国就是发展型国家(王新颖等,2011)。也有部分学者对发展型国家概念进行了修正,用新发展型国家(Newdevelopment state ,NDS)、国家资本主义(statecapitalism)(Albert Schweinberger,2014)、自由的新发展主义(liberal neo-developmentalism),新李斯特(Newlistan)和后李斯特(Post listan)等不同提法来形容中国模式(Gerard Strange,2011)。事实上,这种发展型国家的视角并不只是体现在对中国模式的研究中,也体现在对其他新兴国家如巴西、印度的分析中。[8]发展型国家理论从20世纪80年代诞生至今30多年时间里仍能保持如此强大的生命力,似乎印证了发展型国家理论的代表人物彼特·伊文思的评价,发展型国家已经被证明为是发展理论中最耐用也最有感召力(Robust and Charismatic)的概念,它是继二十世纪五十年代西方中心视角的现代化理论和六十年代的激进依附理论之后,最能说明新兴国家,尤其是东亚国家经济发展的理论[9]。

发展型国家始于查默斯·约翰逊 (Chalmers Johnson,1982)对日本经济发展经验的研究,经由阿姆斯登(Alice H. Amsden,1989)对战后韩国的研究,罗伯特·韦德(R.Wade,1990)和伊文思(Evans,Peter,1995)等人的台湾研究后,这一理论才逐步完善和发展起来。禹作恩对发展型国家进行了总结,认为发展型国家具有四个特点:持续的发展意愿、具有高度自主性的核心经济官僚机构、紧密的政商合作以及有选择的产业政策。[10]在组织结构和运作特征上,发展型国家则具有约翰逊所提出的四个特征,即:优秀官僚、国家自主、干预市场和计划部门(Johnson,315-20,1982)。按照发展型国家理论,东亚国家之所以能走出一条不同于自由主义和计划经济的发展型国家道路,实现了格申克龙对后发国家“集中快速”工业化的构想,在于东亚特定的历史文化使东亚国家表现出高度自主性,在这种国家自主性保障下,精英技术官僚有能力和意愿干预经济,通过对特定产业的补贴和多种形式的扶持,达到了经济持续发展的目的。

然而,在发展型国家的理论形成过程中,约翰逊和阿姆斯登等代表人物依据各自的案例所界定的“发展型国家”含义各不相同,其研究对象所采取的政策措施也不尽相同,而且几乎所有发展型国家的提出者,都强调了自己所研究对象的独特性和不可复制性。对于成功的关键所在,约翰逊认为日本的成功应归结为于通产省的产业规划以及紧密的政商关系;而阿姆斯登则认为韩国成功的关键在于政府以补贴企业的形式扭曲价格(give wrong price);韦德则认为,台湾成功的关键在于统御市场和诱发自由市场。再如,虽然都涉及强调了国家如何有效地嵌入经济,但在具体实施过程中却明显存在差异,如韩国侧重扶持财阀、台湾地区则倚重中小企业等。而且,虽然所有东亚发展型国家都强调,在“强国家”和“经济至上”的形成过程中,集体主义和民族主义精神起到了非常重要的作用,但具体表现在在产业政策和外资政策上,新加坡和香港更类似于国际主义,日本则凸显民族主义特征,韩国则是明显的国家主义。[11]。

正因如此,相当一部分研究者都认为,发展型国家只是一个抽象的概念,并不具备清晰的可识别性和可操作性。正如哈佛大学教授奈特指出的那样,尽管发展型国家的概念非常流行,但到底什么是发展型国家,却始终没有形成共识。[12]也有学者认为,约翰逊等研究者在研究发展型国家的特征时,并没有把历史因素考虑进去,而被后继者进一步拓展成为理想型(Ideal type)之后,发展型国家的原始胚胎中所包含的历史性往往就受到忽视,成为了无历史的抽象理论模型。从概念上说,发展型国家只是重商主义、官僚资本主义、统合主义和国家中心主义诸多词语的融合和延伸。[13]从实践上看,发展型国家在不同国家和地区体现出了相当大的差异性,政策手段、政商关系和经济绩效都不尽相同,研究者们认识到,发展型国家除了广为人知的缺陷,如忽视国家复杂特性,将官僚集团视为单一目标的纯粹决策主体之外,还存在一个突出的不足,就是“理论物化”,它“逐渐被用于对一种事实的归类,成为一种快速增长国家的分类标签”。[14]从这一意义上说,发展型国家理论在中国研究中有意或无意识的广泛使用,应被视为一种术语“惯性”,而不是一个精准的把握。而这,正是我们需要审慎对待中国的“发展型”标签的原因所在。

[1]Schweinberger,A. (2014). State capitalism, entrepreneurship, and networks: China's rise to asuperpower. Journal ofEconomic Issues, 48(1),169-180.

[2]TrubekD M. Developmental States and the Legal Order: Towards a New Political Economyof Development and Law[J]. Law & Development Review, 2008, 25(2):2-105.

[3]Breslin,S. (2011). The ‘China model’and the global crisis: from Friedrich List to aChinese mode of governance?. InternationalAffairs, 87(6),1323-1343.

[4]Strange,G. (2011). China's post-Listian rise: beyond radical globalization theory andthe political economy of neoliberal hegemony. NewPolitical Economy, 16(5),539-559.

[5]Bolesta A.(2012).China as a post-socialist developmental state: explaining Chinesedevelopment trajectory[J]. London Schoolof Economics & Political Science, 2012.

[6]Breslin,S. (2011). The ‘China model’and the global crisis: from Friedrich List to aChinese mode of governance?. InternationalAffairs, 87(6),1323-1343.

[7]Fewsmith,J. (2011). Debating the China model. ChinaLeadership Monitor,35(21), 1-7

[8]Haggard,S. M. (2013, August). The developmental state is dead: long live thedevelopmental state!. In AnnualMeeting of the American Political Science Association, August.

[9]Evans, P.,& Heller, P. (2013). Human development, state transformation and thepolitics of the developmental state. TheOxford Handbook of Transformations of the State. Oxford University Press,Oxford.

[10]禹贞恩:《发展型国家》,曹海军 译.长春,吉林出版集团有限公司,2008年,第1页.

[11]郑为元:《发展型国家或发展型国家理论的终结?》,台湾社会研究季刊,第24期,1996。

[12]Knight, J. B. (2014).China as a developmental state. TheWorld Economy,37(10), 1335-1347.

[13]郑为元:《发展型国家或发展型国家理论的终结?》,台湾社会研究季刊,第24期,1996。

[14]吴德荣:《亚洲经验的回顾与反思国家导向型发展的再出发》,香港城市大学工作论文,第18页,http://www.cityupress.edu.hk/Template/Shared/previewSample/9789629372323_preview.pdf

在众多发展型国家视域下的中国研究中,我们大致可以分出三类观点:

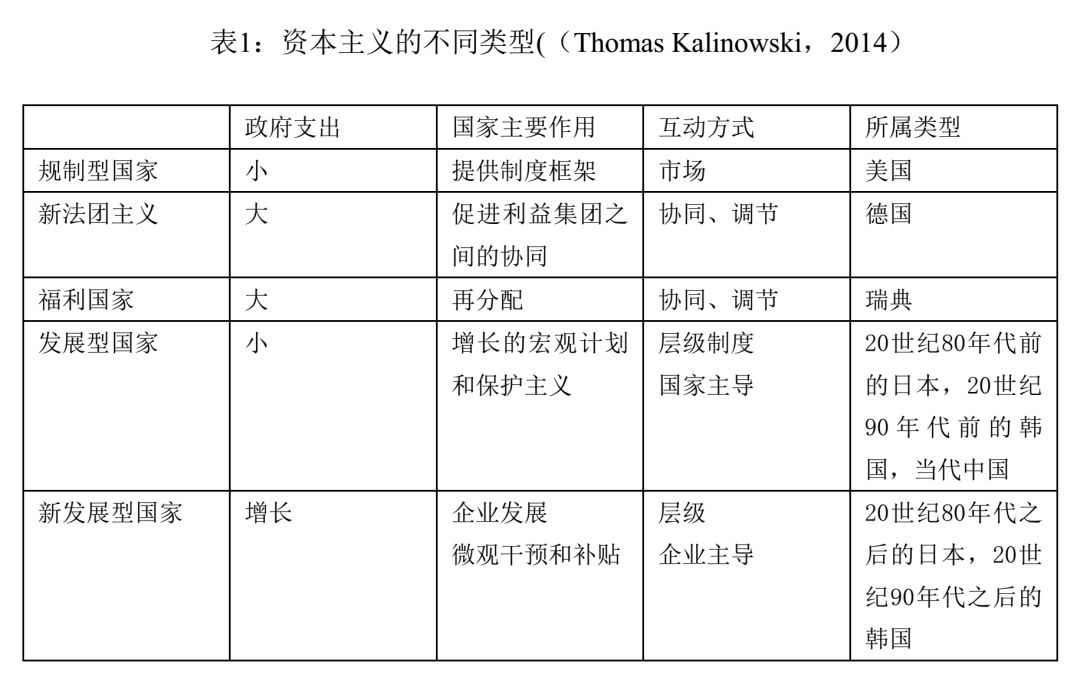

一类观点认为,虽然中国与东亚发展型国家具有差异性,但这种差异性并不构成一种中国独有的发展型国家模式,现阶段的中国可类比为20世纪80年代之前的日本和20世纪90年代之后的韩国。持这类观点的代表人物有约翰·奈特(John B. Knight ,2014) 、托马斯·卡尼诺沃斯基(Thomas Kalinowski,2014),卞承佑(Baek, Seung-Wook,2009)等;第二类观点则认为,中国与东亚发展型国家存在明显差异性,传统东亚发展型国家理论和政策建议不再适于中国,中国及印度、巴西等新兴经济体已经构成了一种新发展型国家的类别。持这类观点的代表人物包括大卫·楚贝克(D.Trubek,2008)、伊文思(Evans,2013,2014)等。第三类观点则沿袭了怀特(Gordon White,1984)对社会主义发展型国家和资本主义发展型国家的区分,结合中国从计划经济到市场经济的转型背景讨论中国的发展型国家特征,将中国界定为后社会主义发展型国家,如安德烈•鲍莱斯塔(Andrzej Bolesta,2012)和阿尔文.杨(So, Alvin Y.,2016)等。

在第一类观点中,哈佛大学的奈特具有代表性。在奈特看来,发展型国家这一概念本身并没有什么高度共识,只要符合两个基本条件:第一,国家将经济发展作为优先目标;第二,国家通过制度安排和激励结构去实现这一目标,就可以称之为发展型国家。[1]按照这一标准,中国就是发展型国家。在奈特看来,新中国成立之后的前三十年是以政治而非经济作为优先目标的,因此这一阶段更大的成绩主要是体现在政治上的。1978年之后,中国才开始将经济发展作为首要目标,从而走向发展型国家的道路。和众多研究者一样,奈特认为中国更多地是依靠政治分权下的地方政府竞争驱动的,晋升竞标赛特征明显。在很大程度上,中国的地方政府应更适合于发展型国家特征。[2]奈特的总体结论是,中国是个成功的发展型国家,而且截至目前为止,中国仍是发展型国家,其所面临的发展障碍与风险与东亚其他发展型国家早期经历无异,如利益集团、社会稳定和金融风险,东亚国家所面临的困境和风险,也是中国需要提防的。

此类似观点的还有卞承佑(Baek, Seung-Wook,2005)、李和马修(Lee and Mathews ,2010)和托马斯·卡尼诺沃斯基(ThomasKalinowski,2014)等。从政府对金融资源的控制手段、出口导向的产业政策等方面的比较中得出结论,卞承佑认为中国和东亚其他发展型国家没有本质差异,尤其是和台湾地区十分相似,中国的高储蓄率,促进工业化的政策,强大的中央政府和管理体系等多个方面都符合韦德在1990年提出的“政府统御市场”的相关标准,而差异主要体现在中国的商业主体在所有制形式和控制上和韩日不同。李和马修(Lee and Mathews ,2010)则强调中日韩的共性,认为中国吸收了日韩新的经验,三者在模式和政策上都存在趋同性,他们直接将中日韩归结为BeST 发展共识(BeST Consensus for development) BeST代表了北京(Be,Beijing)首尔(S ,Seoul)和东京(T ,Tokyo)。[3]托马斯·卡尼诺沃斯基(Thomas Kalinowski,2014)则按照政府支出、政府干预经济的手段和协调市场的形式差异,认为现阶段的中国类似于20世纪80年代之前的日本和90年代之前的韩国,其特征是是保护主义和明确的宏观增长计划。

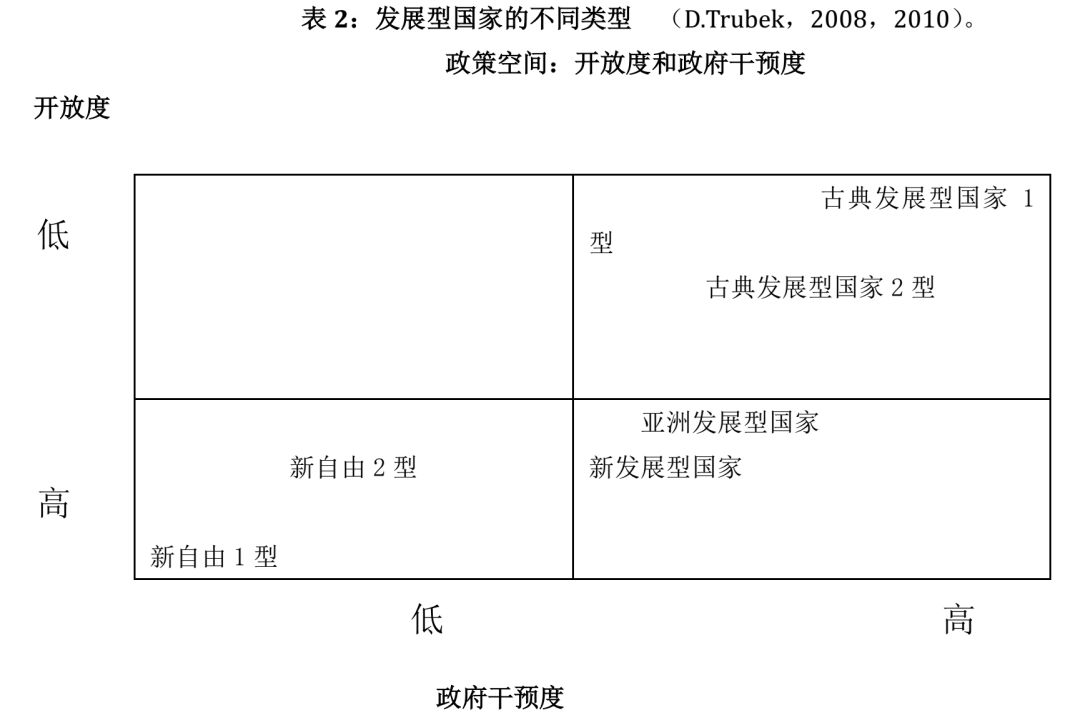

在第二类观点中,威斯康辛大学教授大卫·楚贝克(D.Trubek,2008,2010)和发展型国家理论的代表人物伊文思(P.Evans,2013,2014)的观点具有代表性。大卫·楚贝克认为,用新发展型国家(New development state ,NDS)形容包括中国在内的金砖国家更为适合。按照国家干预程度和经济开放程度的不同,楚贝克将发展型国家区分为三个类型,第一类是古典发展型国家(Classical development state,CDS),如德国等,特征是国家兼具强的国家干预和较低的开放程度,保护主义特征明显;第二类是亚洲发展型国家(Asian development state,ADS),其特征是强政府干预和一定程度的开放,但对外国直接投资采取了限制的态度;第三类是以金砖四国为代表的新发展型国家,其特征同样是强政府干预,但经济开放度远高于前两者。楚贝克指出,由于全球供应链的存在,信息技术的发展和知识经济的兴起,东亚例外的时代,或者说后发国家可以通过集中动员的短期工业化实现赶超的时代已经不存在了,对于新发展型国家而言,重要的是超越东亚经验,建立一种新发展型国家的政治经济学。

[4]

虽然都采取了新发展型国家的提法,但伊文思更多地沿袭了“嵌入”思路,重点讨论的是发展型国家的目标修正,以及国家、社会和企业之间的关系调整。(Evans P,2013,2014)在伊文思看来(Evans P,2013),发展型国家理论必须超越单一的经济发展目标,转为强调人的能力的扩展,其核心是森式的(Senian),即:人的发展不仅是发展的终极目标,也应成为提高生产力的重要手段。伊文思突出强调了嵌入性,尤其重视国家能力、国家—社会联系、国家能力和市民社会等诸多要素,对于实现发展型国家目标,尤其是实现人的发展这一新目标的影响。其中,有能力的、连续而稳定的公共服务机构被伊文思认为是首要因素,一旦它们得不到保障,以人的发展和人的能力扩展为目标的发展就不可能实现。在伊文思看来,中国和印度这样的发展中大国显然不同于传统的东亚发展型国家,他们具有更为复杂的国家结构,以及更为复杂的国家与社会之间的联系与互动方式,但两者在快速发展的过程中都面临着一个相似的问题,那就是在在缺乏社会反制性力量的前提下,日益强大的资本所具有的政治力量有可能会破坏国家能力,从而破坏发展型国家目标的达成。

第三类观点的代表人物是安德烈•鲍莱斯塔(Andrzej Bolesta,2012)。沿袭20世纪80年代早期戈登·怀特(Gordon White,1984)对发展型国家的“资本主义式”( Capitalist)和“社会主义式”(Socialist)以及对社会主义发展型国家的“传统的社会主义发展型国家”和“修正的社会主义发展型国家”的划分。鲍莱斯塔将中国总结为后社会主义的发展型国家模式(Post-Socialist Developmental State model,PSDS),这一模式的独特性在于,它提供了一种不同于后社会主义新自由模式的替代方案。[5]在鲍莱斯塔看来,只有融合发展型国家模式(DS)和后社会主义国家的转型(post-socialisttransitions,PST)两种学术视野,才能解释中国的战略、政策和制度选择。仅从东亚经验视角去观察比较,忽视中国后社会主义转型这一体制经历所带来的影响,就无法理解中国的不同寻常之处。与之类似,阿尔文.杨(So, Alvin Y.,2016)也以发展型国家的后社会主义之路描述中国的发展特征。[6]

后社会主义发展型国家视角与前述两类的显著不同之处,在于强调发展型特征的连贯性,这和奈特等人的“1979之后的中国才是发展型国家”的判断显然不同。按照怀特等人的理解,中国乃至于苏联东欧等国家改革开放之前的计划经济也是一种发展型国家的体现,其关键特征是抑制私人资本,国家完全控制经济,这是“传统的社会主义发展型国家”,在这种模式中,社会主义计划和市场之间被看作是一种对立关系。而以兰格 (Lange)和勒纳(Lerner)等人为代表的市场社会主义理论及其在南斯拉夫的实践,则可视为“修正的社会主义发展型国家”[7]。在鲍莱斯塔看来,在20世纪90年代之后的社会主义国家转型过程中,只有中国致力于发展一种“非新自由主义”的发展型国家模式,与东欧转型国家相比,中国的独特性不仅在于其渐进性,而是在于东欧转型国家在“后社会主义时期”集中于体制转型而忽视了发展政策,而中国即使在转型过程中,政策注意力仍始终聚集于发展。中国的后社会主义发展模式和历史上的发展型国家虽有许多相似之处,但更好的理解,是将其视为新李斯特政治经济学在体制重构的过程中,在特定的内外部环境下的一种应用。

[1]但奈特并不认为发展型国家必然意味着高增长率。他认为,发展型国家本身并不能从绩效上进行判断,一个国家很有可能优先将经济发展作为目标,但却受制于条件制约或政策无效,而未能取得经济的快速发展;同样,一个国家很有可能因为偶然因素如初始条件好市场机遇好,虽未采取有效的制度安排,但也可能取得高增长率。因此,一个发展型国家未必增长很快,而一个增长很快的国家未必就是发展型国家。相比之下,亚德里安•列福特维奇( Adrian Leftwich,2000)则将发展型国家定义为在25-30年间有经济至少有百分之四以上增速的国家。详见:Leftwich, A. (2000) States of Development: On the Primacyof Politics in Development. Cambridge-Oxford: Polity Press,pp.173。

[2]这种认为中国地方政府更符合发展型国家特征的学者还有理查德·斯塔布斯(RichardStubbs),详见Richard Stubbs ,What ever happened to the East Asian Developmental State? Theunfolding debate,The PacificReview, Vol. 22 No. 1 March 2009: 1–22。

[3] Lee K, John A. Mathews. From Washington Consensus to BeSTConsensus for world development[J]. Asian-Pacific Economic Literature, 2010,24(1):86-103.

[4]楚贝克概况了这种新发展型国家的政治经济学的核心主张,包括:通过计划和有目的性的投资,实现国家的特定利基(Nich)、强调技术能力和创新能力,提升全球供应链中的位置,主要依赖于私人部门的投资而不是政府直接投资,重视企业家创新产品发展,而不是依赖于进口技术,促进生产型的而非投机性的FDI,强调私人企业之间竞争而不是保护,发挥资本市场在配置资源方面的作用,减少不平等现象的发展从而保证社会的稳定性等诸多方面(D.Trubek,2010)。

[5]在中国学者中,郁建兴和石德金等人也持类似观点,他们用“新社会主义发展型国家”描述中国模式,认为中国的发展模式已超越了怀特所界定的社会主义发展型国家,也不同于早期以南斯拉夫为代表的修正的社会主义发展型国家,中国通过确立发展主义、经济国家主义、灵活多样的地方政商关系、国家合作主义等,突破与超越了传统的社会主义发展型国家。详见:郁建兴, 石德金:《超越发展型国家与中国的国家转型》,《学术月刊》2008年第4期。

[6]So, A. Y. (2016). ThePost-Socialist Path of the Developmental State in China. The AsianDevelopmental State. Palgrave MacmillanUS.

[7]郁建兴, 石德金:《超越发展型国家与中国的国家转型》,《学术月刊》2008年第4期。

前述三类代表性观点的区别在于;第一类观点将发展型国家视为一个后发国家赶超过程中的必经的、具有共同特征的阶段,因此,处于某一特定时期的发展型国家总可以找到历史上可类比的对象,因此中国只是在“重复”再现日韩过去的发展型国家特征;第二类观点则认为,发展型国家是一个动态概念,处在不同时段中的发展型国家均有其不同特点,中国的独特性足以使其拒绝所有东亚其他发展型国家的类比,但可以和印度巴西等新兴经济体共享“新发展型国家”的标签;第三类观点则结合了社会主义转型国家和发展型国家的双重视域,从历史的特定性和连贯性上考察一国的发展特征,强调中国“前三十年”和“后三十年”发展的一贯性和这一过程中发展型国家特征的变迁。

应当承认,上述从发展型国家视域出发的中国研究,虽有有待商榷之处,但也在不同程度上指出了中国发展模式的某些特征。问题在于,这些比较研究主要集中于经济维度,其差异性和共性的判断也多基于政府干预方式、产业和贸易政策等方面,而忽略了政治-经济-社会三个系统相互的结构耦合及支持逻辑。尽管经济发展是发展型国家之所以成为发展型国家的关键所在,但它并不是发展型国家的全部,而且这一过程也不是孤立地、自发地完成的,作为一个历史特定性而非普适性的理论框架,从经济维度尤其是从经济政策维度出发,发展型国家这一棱镜下的中国镜像可以是无穷无尽的,因为经济政策总是相机抉择的。单纯集中于经济维度的比较研究,不仅会因为疏忽了政治-经济-社会的结构互动关系而使在问题的成因及克服方案的探究上难达究竟,也无益于解释“为什么是这样而不是那样”的发展这样更为关键的问题。在发展型视域下考察中国发展模式的独特性、共性及其成因,首先需要需回到发展型国家的本质上来。

发展型国家并不等同于政府干预,因为以此标准,世界上所有的国家都是发展型国家;发展型国家同样也不只是指政府对特定部门给予支持和引导的国家,因为这同样也是所有国家过去直至现在都仍然共有的政策特征。[1]历史地看,发展型国家只是特指那些国家在重构国民经济体系的过程中扮演着社会引擎作用的国家,在发展型国家更早的李斯特源头上,它只是指国家在促进一国从初级的、原始的、农业的经济体系向现代制造业工业体系的转换过程中具有加速作用和引擎作用的国家[2]。正是在这一点上,禹贞恩 (Woo-Cumings, M. 1999)才认为,发展型国家模式同样适用于描述近代欧洲的重商主义时期,以及后来德国和美国的崛起时期,甚至欧洲的奥地利、法国以及斯堪的纳维亚国家都可归类为发展型国家。肖恩·布雷斯林则认为,李斯特的发展型国家表明了中国模式、以前亚洲的国家发展主义模式与更早的欧洲和美国的国家主导型发展体制之间存在一种连续性[3]。因此,广义而言,如果说存在着一个普适性而非个案性的发展型国家概念的话,那么发展型国家的本质和现代市场经济体系的形成是高度一致的。只是,在不具备完善的市场主体和市场机制的背景下,这一过程更多地是由国家引导的。

虽然发展型国家共享的特征是政府主导,但这并不构成一国发展模式特征的全部。在调节学派的代表人物杰瑟普看来,有效的发展模式并非国家的单一作用,而是市场机制、国家干预和社会结构三者契合与协同作用所形成的结构化的动力机制的结果。因此,东亚国家的故事,只不过是在“从全球冷战时代背景下的赶超式工业化过程中,实现了国家-经济-社会三者的结构性契合的故事”[4]。从这一角度看,发展型国家的本质,只是一个开始时并不具备有效的市场机制、国家管理和社会结构,也不具备成熟的市场主体和市民社会的国家,在经济发展这一集体意愿下,由国家去动员、组织、激发和引导社会和经济行动者,并最终在形成具有自发性的、内驱性的市场经济体的过程。它的形式和手段可以多样的,但其最终的目的,是要形成一种以内在经济激励为主导的、具有内在驱动力的经济体。国家之所以对发展型国家至关重要,是因为它在初期是唯一可能的、最具有合法性的动员者和组织者,嵌入性之所以对发展型国家至关重要,是因为国家最终不能替代经济主体和社会主体去实现所有的经济和社会目标,它必须和市场、社会之间保持距离,但同时必须保障合理的方向。[5]它必须在“渗透”和“挤出”之间,在“激发”和“抑制”之前保持巧妙的平衡。发展型国家,最终要实现一个由“计划理性”的国家去完成大量的社会和经济目标的过程,转变为一个由具有内驱性的市场主体和市民社会去完成社会和经济目标的过程。在这个过程中,内外部初始条件的差异,主体及其能动性的区别,都会使其道路表现出不同的特征,这也正是发展型国家多样性的根源所在。

这也意味着,从结构动态的角度去考察发展型国家这种由国家引导、动员、组织和协调的发展,在理解“发展”的同时达到解释“为什么是这样而不是那样的发展”的目的,就必须从国家这一行为主体,以及国家所面临的约束条件这两个维度进行考察。国家这一行为主体及其在约束条件下的策略行动所导致的政治-经济-社会的结构动态,构成更为完整的发展型国家图谱。对国家主体的考察,在于把握构成发展型国家关键特征的,潘佩尔(T. J. Pempel)意义上的“发展型政体”(the developmentregime)本身所具有的结构与能力特征,以及构成这种结构与能力深层次基础的长期政治文化传统。包括,国家合法性的基础、政治体制的关键特征、官僚机构的完整性和独立性,国家的渗透、汲取与协调能力(也即迈克尔.曼所称的建制性能力)等。这种根植于政治文化传统的发展型政体本身的结构与能力特征,对发展过程中国家自主性的保持,国家能力的强弱存续,激励和引导社会群体对国家发展计划的参与及合作的可能性与方式,乃至于对经济、社会与政治的战略转型的把握,具有基础性和决定性的作用。发展型国家能否实现有效而持续的引导、动员、组织与协调,能否“在强化政治参与的合法性同时,通过相互合作而不是损耗主要社会参与者的方式,来获得更大的力量”,[6]从而实现政治—经济—社会的良性契合,首先取决于根植于政治文化传统的发展型政体本身的结构与能力特征。

发展型国家所面临的内外部约束条件,则客观上给出了国家这一行为主体的可能性集合。发展型国家在其发展过程中,面临的内部约束条件包括规模、人口、资源禀赋、社会结构及其相应的政治格局、市场初始发育状态(如市场主体的初始分布,所有制、规模等)、官僚能力等;外部约束条件则包括外部经济条件(技术长波的所处阶段、国际分工和贸易秩序)、外部政治和军事条件(结盟与敌对性的力量)等。在发展型国家的发展过程中,这些内外部条件也都会随之变化,如因自身发展导致外部政治、经济和军事秩序的变化,导致国内社会结构、政治格局和经济格局的变化等,而发展型国家的政策,也必须相应地适应这种变化,才能顺利地实现发展型国家的目标。初始约束条件的差异性使发展型国家表现出路径依赖的不同,对环境条件动态变化的使发展型国家体现出路径创造的不同。历史地看,成功的发展型国家,不仅在各自初始制约条件下正确地完成了自己的方向设置,也随着约束条件的变化相应地做出了正确的调整。

[1]White, Gordon andRobert Wade, 1988: "Developmental States and Markets in East Asia: AnIntroduction." Pp. 1-29 in Gordon White ed. Developmental States in EastAsia. New York: St. Martin's Press.

[2]Adrian Leftwich,“Politics in Command: Development Studies and the Rediscovery of SocialScience,” New Political Economy, vol. 10, No. 4 (December, 2005), p. 575.

[3]尽管二战之后独立的前殖民国家数量很多,但拉克曼认为,只有当原先独立自主的各类精英进入国家并把他们所控制的制度性资源带入国家之后,国家才得以扩张权力,国家内部的精英结构、联合或斗争状态制约着国家的力量和自主性。参见: 理查德・拉克曼:《国家与权力》,郦菁译,上海,上海人民出版社,2013年,序言,第 5页。

[4]拉克曼认为,成功的发展需要与之相应的社会结构,包括可以被赎买、改造或抑制的非精英阶层,被去权的地方精英阶层、数量较少且相对团结的资产阶级。详见:理查德・拉克曼:《国家与权力》,郦菁译,上海,上海人民出版社,2013年,第89-96页。

[5]相关统计表明,日本仅从韩战中就得到了超过34亿美元的订单,约翰逊将美国对日本的援助称为亚洲版马歇尔计划,而在越战中,中国台湾地区和韩国也获得了类似的外部有利条件,仅1946–1978年期间,韩国获得了60亿美元经济援助和贷款。

[6]唯一的例外是新加坡。1965年独立的新加坡没有享受到韩战红利,也没有自然资源出售,其唯一的有利条件是港口,在资本积累和产业启动上具有强烈的资本饥渴,这就使新加坡在发展初期,对呈现出对以跨国公司为代表的外资力量的极度包容、欢迎甚至刺激政策(Kasahara,2013)。

[7]房宁将这种经过社会结构变动的国家称之为亚洲的“快国家”,而未经过这种社会结构变动的国家如菲律宾等称之为“慢国家”,相较于后者,前者的经济激励措施较少受到传统社会利益阶层的阻扰,更易于启动。见房宁等:《民主与发展——亚洲工业化时代的民主政治研究》,北京,社会科学文献出版社出版,2015年,第13页。

[8]理查德・拉克曼:《国家与权力》,郦菁译,上海,上海人民出版社,2013年,第 95页。

五、 国家主体及其约束条件:东亚发展型国家模式一致性的基础

东亚发展型国家的发展过程,充分展示了这种政府主导下的现代市场经济国家演化的结构动态过程。从国家引导下的结构动态角度出发,我们就不难理解,为什么尽管东亚发展型国家在经济发展战略、政府干预经济的方式和手段上虽有所不同,但却可以共享发展型国家这一范畴,也可以理解,发展型国家这一始于约翰逊日本经验的个案研究,为什么最后会衍生为众多东亚国家和地区的代表性标签。虽然就发展型国家的成功要旨,从约翰逊到伊文思等发展型国家理论的代表人物存在着不同的观点,但分歧多围绕着政府和市场的关系而展开。从国家引导的结构性动态变迁过程这一多维视角出发,东亚发展型国家在经济政策、发展战略和政府管理上的某些分歧,并不足以构成实质性差异,东亚发展型国家之所以被归类为东亚发展型国家,是因为不仅国家这一主体,而且国家所面临的内外部约束条件,具有相当的一致性。

如前所述,对国家主体本身所具有的结构与能力特征的把握,对理解发展型国家的特征至关重要。因为发展型国家的国家引导并不限于经济政策,而是包括了“意识形态动员、全方位的政治控制和社会调控”(Gordon White & Robert Wade, 1988: 1-29)。

[1]

正如亚德里安·列福特维奇( Adrian Leftwich) 所强调的的那样,发展“应始终被被理解成一个不可避免的政治过程,在此过程中,基于不同文化与历史背景中的人、权力和资源之间的目的性互动,形成了特定时间点的模式与结果”。

[2]

东亚发展型国家之所以被约定俗成地归类为富有代表性的“一组”,首先在于,在国家这一行为主体的结构与能力特征上,东亚发展型国家具有相当的一致性。具体表现在:第一,政治文化背景具有较高的同质性,如儒家传统、集体主义文化以及民族主义等,这使得在这些国家和地区建立一个强大的干预主义国家的理念容易取得合法性;第二,国家能力的来源具有相似性,都是通过殖民政治遗产或通过外部植入,在形成相对独立的官僚机构的同时获得一定的国家渗透、汲取与协调能力;

[3]

第三,都属于规模有限,且不具备完全国家自主性的国家和地区,发展目标的设定相对单一;第四,政治体制乃至经济体制的初始设置都具有植入和模仿建构的成分,,在政治和经济体制的型构、完善与最终走向上,上述国家和地区带有一种自觉不自觉的模仿和趋同意愿,而缺乏一种探索自己独有的政治和经济体制的信心和可能性。从这一点上说,东亚发展型国家普遍性地经历了从威权政治向开放民主的转型,并不仅仅只是福山所说的“成功的威权造就了毁灭自身的种子”,而是自其伊始就带有不自觉的制度偏好。

除了政治文化传统的相似之外,构成东亚发展型国家一致性的第二个根本原因,则在于他们有着极为相似的内外部约束条件以及由这些内外部约束条件所给出的政策可选集合。虽有规模、初始经济发展水平的差异,但在积累方式、产业政策和政商关系等诸多方面,东亚发展型国家基本上是在相似的约束条件下选择了相似的策略组合。从日本、韩国、新加坡和中国台湾地区这四个第一波亚洲新兴经济体(First—tier ANIES)的发展路程看,他们初始外部条件的共同之处在于:在政治军事外部条件上,都同处在冷战阵营中的西方阵营,在意识形态和政治体制上与英美趋同。这就使他们均在不同程度上得益于冷战体系下的外部经济

[4]

援助,实现了第一波资本积累,建立了相应的工业体系

[5]

;也均被默许在建立和扶助目标部门(targeted sectors)的过程中,可对目标部门实行保护主义,包括各种补贴,同时对外资可采取严格的控制。

[6]

而欧美诸国在允许他们采取上述措施的同时,则不对等地向他们开放自己的市场,并在技术转让、知识产权上采取了相对宽松的政策。在外部技术条件上,他们均经历了第四次技术浪潮展开期的成熟阶段和第五次技术浪潮,在经济发展的过程中,全球价值链尚未形成,产品间分工为国际分工的主要形式,而跨国公司的垄断程度远没有达到今天的程度,这就大大减少了这些国家进行技术赶超,创造独有的技术利基的难度。

从内部的相似性看,上述国家和地区有三个共同优势:易于达成经济赶超共识,具备精英官僚阶层,形成了适合于发展主义的社会结构。第一,在经济发展之初,适逢冷战环境,由于历史原因,这些国家和地区面临着强大的外部压力,因此有必要也较易形成民族主义,以快速经济发展为目的不仅是提升政府绩效合法性的必要手段,而且与之相应的社会凝聚和社会动员的成本较小,经济发展目标优先不仅必要,而且可能;第二,国家高度官僚化,在经济意识形态上,官僚阶层在自由市场取向上具有高度共识,大批具备相关知识储备和经验的职业官僚,使发展型国家的驱动者具有一种“能力可能”;第三,从社会结构上,第一波亚洲新兴经济体(First—tier ANIES)在成为发展型国家之初,都通过战争、殖民或改革等方式经历了社会结构的较大变动,其结果是社会阶层及利益群体间原本固化的界限有所松动,社会出现“扁平化”趋势。这就使其可以“采取一种导向性和约束性的特殊的政治体制及发展策略,将工业化进程中的社会流动导向了经济社会领域,形成促进经济增长的广泛而强劲的动力,同时约束了政治参与,限制了政治纷争”。

[7]

从市场经济体系的形成而言,这样的社会结构意味着大量潜在的、激活成本较低的市场主体,从长期发展计目标的保障而言,这种地方精英被“去权”的社会结构,更能使国家集中权威、资源和战略方向。具有了斯科特所说的“亲国家的市民社会无力抗拒”

[8]

这一发展计划成功的必备条件。

简言之,从国家引导下的政治-经济-社会结构动态契合性角度出发,东亚成功的发展型国家之所以成功,是因为较好地利用了自己的政治文化传统中的有利因素来激励、组织和动员社会经济资源,使其有效地服务于国家发展目标,并能就其内外部条件的变化适当地做出经济与社会政策的适时调整,从而实现其经济经济发展与社会、政治战略转型的目的。相似的政治文化传统与内外部约束条件,使他们在跃升为成功发展型国家的过程中具有很高的模式辨识度和一致性。

[1]例如,布洛克就认为美国也是一种隐藏型的发展型国家,这种发展型国家的力量主要体现在对国家创新体系的支持、对新技术部门和战略性产业的有力干预上,这种力量在过去三十年时间里不是在减弱而是在加强,从星球大战开始的NASA到ARPA( Advanced Projects Research Agency)都是明证。事实上这一特征不仅在美国,而且在欧洲也是一样。详见(Block F,2008)

[2]Kasahara, S. (2013). TheAsian developmental state and the flying geese paradigm. InternationalInstitute of Social Studies of Erasmus University (ISS) / Research Paper

[3]Breslin,S. (2011). The ‘China model’and the global crisis: from Friedrich List to aChinese mode of governance?. InternationalAffairs, 87(6),1323-1343.

[4]何子英:《李斯特主义工作福利国家的兴起, 危机与转型——杰索普关于东亚奇迹的政治经济学述评》,《教学与研究》2011年,第5期。

[5]发展型国家所暴露出的种种弊端,与这种嵌入性的难度不无相关,马克.比森指出,发展型国家的危险和技巧在于,它既要官僚机构要能干、协调,而且要充分接近社会和经济的行动者,这样才能实施政策和“指导”发展。但官僚机构如果过于亲近特殊利益集团,就成为了后者的“俘虏”和奴仆,这也正是所谓“裙带资本主义”的原因所在。

[6]琳达·维斯等著:《国家与经济发展:一个比较及历史性的分析》,黄兆辉等译,长春, 吉林出版集团有限责任公司,2009年,第65页。

正如肖恩·布雷斯林指出的那样,“中国模式的研究应该从中国不是什么和不代表什么去考虑”

[1]

。如果从国家主导下的结构动态角度考察,而不是从单一的经济政策和经济发展绩效考察,中国的国家主体的结构和能力特征,其政治文化传统,以及所面临的内外部约束,都使中国的发展型国家之路,有着不同于东亚发展型国家乃至于其他社会主义转型国家所不同的特征。易言之,对中国而言,东亚发展型国家这一标签,过于“小”和“狭隘”了。用马克·比森的话说,就是“中国是和日本一样的发展型国家,但中国最终会成为更深层意义上的发展型国家。”

[2]

如果中国的发展型国家经验与特征之独特,构成了对东亚发展型国家的超越,那么也就意味着,从东亚发展型国家曾经有过的经验、教训,以及其政治经济体制的发展趋势等角度去解读、借鉴和预判中国,就需要相当审慎。

中国模式的独特性,或者说中国作为更深层次上发展型国家的更深层意义,首先是由国家这一主体的结构与能力特征,以及作为其基础的政治文化传统的独特性所决定的。在主体这一层次上,中国和东亚发展型国家存在巨大差别。不难发现,东亚发展型国家的理论研究者们所讨论的国家,只是韦伯意义上的理性职业官僚组织,只是比较政治经济学意义上的国内层次和个人层次上的国家,而不是国际层次意义上的主权国家。这对于研究东亚一些后殖民时代的、庇护体制下的中小国家而言,可能是一个适当的、也更易于把握的角度,但对于中国这样一个“不仅是一个国家,而且一块大陆,是一种次全球体系”(马丁·雅克,2016)的国家而言,仅仅只是从韦伯意义上去把握中国的“国家主导下的发展”之中的“国家”,必然会忽视其悠久的政治文明在其当代政治体制和政治秩序中的诸多表现,也会也会因此而忽视国家在社会渗透、组织与动员过程中的独有特征。

从国家主体的结构与能力特征,以及决定这一结构和能力特征的深层次基础的长期政治文化传统看,中国显然与东亚发展型国家缺乏可比性。具体表现在:

首先,在政治文化背景上,中国虽然和东亚国家一样具有具有较高的同质性,如儒家传统、集体主义文化等,但仍有着根本性的区别。和欧洲意义上上的民族国家一样,东亚发展型国家的国家认同主要来自于民族国家历史,但中国的国家认同来自文明史的产物,借用马丁·雅克的话说,就是:中国由文明构成,而东亚发展型国家由民族构成。[3]这种超疆域的文明认同以及悠久的文明历史,使发展型国家的首要任务——经济优先目标的高度共识和集体意愿的一致性——在中国的达成,就有着完全不同于东亚发展型国家的社会文化基础。东亚发展型国家的经济优先目标的高度共识和集体意愿的一致性的形成,主要来自于外部威胁和殖民后的民族国家意识,但在中国,这种高度共识和集体意愿则主要来自于中华文明基体的自信和大国复兴的诉求。两者的差别不在于达成这一共识的难易度,而在于集体意愿和共同目标的可持续性。作为世界上为数不多的政治体规模存续时间超过数千年的“文明基体”,中国政府不仅可以借助于建国以来形成的强大凝聚力在短期内将大多数人的意志力凝聚在最需要优先发展的目标下,而且依托大国复兴和文化自信优势,国家获得了长期内组织调动全国资源集中的正当性和目标激励的有效性。

其次,在国家能力,也即“权力中枢超越社会利益集团和部门政治的约束而将自己意志变为现实的能力”[4]的来源上,东亚发展型国家之所以具有其他殖民后独立国家所难以比拟的的国家渗透、汲取与协调能力,主要来自于殖民遗产或植入型带来的官僚体系与治理能力,尤其是这种殖民政治结构中对地方精英和寡头的去权,为其自主性和国家能力提供了有利条件。[5]但中国的国家能力,不仅在渗透、汲取能力上,而且在最为关键的建制性协商能力上,都具有较之东亚发展型国家更为独特的方式和文化基础,具体而言,就是具有强大的、拉克曼所指的 “将精英的制度性资源统合纳入国家权力”的能力,在短期内,这种能力与改革开放的前三十年计划经济时期所建立的国家干预和治理能力不无相关,而在长期内,这种能力则可追溯至中国悠久的政治文化传统。杨光斌教授认为,中国模式的核心是民主集中制,但这一核心特征形成的的深层次原因,在于中华文明基体的独特性,也即“包括但不限于关于国家的大一统,民本,和为贵,行政的官僚制和选贤任能、文化的包容与中庸之道等包含了中国在漫长历史长河所形成的连续性关联因素的“基因”。[6]这些独特的文明基因,构成了中国的政治合法性和治理机制迥异于西方以及东亚发展型国家的基础。白果和阿格利塔则强调指出,西方以及东亚发展型国家的国家权力结构来自于政治实体的妥协、合作与斗争,其合法性来自于关键政治群体的政治代表,但长期以来,中国的政权合法性就来自于它能否直接为人民提供基本福利,在国家的大一统传统下,在具有高度文化同质性的社会中,中央具有足够的权威且能通过层级官僚体制贯彻其目标,将地方性政治、经济权力统合和吸纳于中央以共同达成国家意志和战略目标。“数千年来中国之所以能形成绝对中央权威与分权化行政管理并存的政治制度,之所以中央权威能和分权化能以相互强化的方式共存”[7],原因也在于此。从1979年前的社会主义发展型国家遗产构成了改革后成功的基础,这点人们大大低估了。社会主义发展型国家的遗产包括国家干预的强政府、技术能力基础、国家治理能力等多方面的影响。

最后,作为一个具有完全意义上的独立性和自主性的发展中大国,中国在经济、军事、外交等领域中的发展目标远比东亚发展型国家更为复杂和宏大,因而单纯就经济、政治和社会政策的单一维度考量,中国就表现出更多的矛盾性和非连续性,从而也使观察中国模式更为困难。尤为重要的是,作为世界上为数不多的政治体规模存续时间超过数千年的“文明基体”,中国有着更为充足的政治文化传统作为合法性的来源,这就使中国不仅可以和东亚发展型国家一样“建立一个强大的干预主义国家的理念容易取得合法性”[8];而且在国家在国家政治体制与经济体制的最终目标设置上,有着追求更为自主、也更为适宜体制的诉求与自信。

理解了中国的这种国家主体特定性,就能理解中国和东亚发展型国家在国家引导的方向、能力和趋势上的本质不同。也只有理解了中国国家主体的结构和能力特征,才可以理解为什么“中国的发展轨迹并不是一个朝着任何普世价值或西方理想模式收敛的过程,而是其自身经济结构和制度的联合转型”[9]

[1]肖恩•布雷斯林,冯瑾:《“中国模式”与全球危机:从弗里德里希•李斯特到中国治理模式》,《 当代世界与社会主义》,2012年第1期。

[2]马克•比森:《东亚的发展型国家:中日经验比较》,经济社会体制比较,2010年第2期。

[3]马丁・雅克:《大国雄心:一个永不褪色的大国梦》,孙豫宁等译,北京,中信出版集团股份有限公司,2016年,第176页。

[4]杨光斌:《国家治理体系和治理能力现代化的世界政治意义》,《政治学研究》, 2014年第2期,第2页。

[5]尽管二战之后独立的前殖民国家数量很多,但拉克曼认为,只有当原先独立自主的各类精英进入国家并把他们所控制的制度性资源带入国家之后,国家才得以扩张权力,国家内部的精英结构、联合或斗争状态制约着国家的力量和自主性。参见: 理查德・拉克曼:《国家与权力》,郦菁译,上海,上海人民出版社,2013年,序言,第 5页。

[6]杨光斌:《习近平的国家治理现代化思想:中国文明基体论的延续》,北京,中国社会科学出版社,2016年。

[7]白果,米歇尔·阿格列塔著,《中国道路:超越资本主义与帝制传统》,李陈华,许敏兰等译,北京,格致出版社, 2016年,第25页。

[8]马克•比森:《东亚的发展型国家:中日经验比较》,经济社会体制比较,2010年第2期。

[9]白果,米歇尔·阿格列塔著,《中国道路:超越资本主义与帝制传统》,李陈华,许敏兰等译,北京,格致出版社, 2016年,第80页。

七、约束条件与选择集合:中国为何不同于东亚发展型国家

从发展型国家尤其是从东亚发展型国家视角进行的中国模式比较研究,往往拘泥于经济政策的相似性和差异性,如,外向战略,产业扶持等,但即使是同样的发展目的,由于内外部约束条件的不同,在战略制定、策略选择、绩效和表现形式上也必然存在巨大的差别。就内外部约束条件而言,中国和东亚发展型国家也有着明显的区别:

首先,从初始外部条件看,在政治和军事条件上,中国既不具备日韩等国的机遇,也不可能像他们一样采取“跟随模式”。可以说,无论是在传统的社会主义发展型国家阶段,还是改革开放之后的“新社会主义发展型国家”阶段,(郁建兴,石德金,2008),中国从发展之初直至今日,都始终面临着不信任、警惕、遏制和防范,因为从国际秩序的长期变化看,中国发展所引致的后果绝非日韩等国家和地区可比拟,“像中国这样的新发展型国家具有成为国际秩序竞争者和挑战者的能力”(Trubek, D. M.2008)。从外部经济条件上看,在技术层面上,中国从一开始就面临着技术发达国家严苛的技术封锁和知识产权限制,中国所面临的国际监管机制的影响力和渗透性都也远非东亚发展型国家可比拟,当中国更为全面地并且是以接受“远远多于其创始成员国所接受的条款”更多的条款嵌入到全球分工体系和贸易体系时(以WTO为标志性事件)时,全球价值链已经基本形成,在模块化生产和产品内分工格局下,中国的技术进步所受到的制约不仅在力度上,而且在性质上也不同于之前任何一个发展型国家。除此之外,中国也不可能像日韩等国那样长期在美元体系下发展,对能源大宗商品的影响力度也远超过日韩等国,中国的经济发展对世界劳动力市场格局、分工秩序的影响必然都是巨大而深远的,正如肖恩·布雷斯林指出的那样,中国一旦融入世界经济体,必然以其廉价的生产平台导致很多国家的工作岗位流失以及发展战略的重新制定,亚太地区的政治经济格局也将因此而重新划定。[1]

从初始内部条件上,除了共享“易于达成经济赶超共识”这一前提之外,中国的前三十年和后三十年的连贯性和路径依赖效应,在社会经济结构和经济官僚阶层能力上,中国和东亚其他发展型国家都存在着明显差异,而这种差异根源于中国在前三十年传统社会主义发展型国家时期所形成的计划经济基础。中国市场经济的演化过程,也是一个计划经济的转型过程。不同于日韩等国从一开始就毫不犹豫地走自由市场之路,中国始终在坚持探索一条中国特色的社会主义道路,也不同于东欧转型国家,中国对激烈而快速的政治体制改革和经济体制改革一直持审慎态度。当中国明确了经济优先目标之后,形成于计划经济时代的经济官僚阶层的偏好和能力,以及同样形成于计划经济时代的经济主体和社会结构,就成为理解内部初始约束条件的关键所在。

从经济官僚层面考察,中国并不像日韩等国那样,有一批在自由市场导向上具有高度共识,并具备相关知识储备和经验的职业官僚阶层;而是有一批政治意识形态具备一致性和组织忠诚性的,富有计划经济管理经验的官僚阶层。经济官僚阶层这一初始条件的差异至少意味着,在大量经济政策的导向上,中国并不像日韩等国那样容易在共同偏好下形成一以贯之的连续性,而是带有很强的实用主义倾向,渐近性和稳定性成为改革开放以来经济政策选择中的首要考虑,这也是为什么“对大多数中国观察者而言,在保持政治稳定的同时,促进增长的实验与非意识形态承诺是中国治理模式的关键特征。”[2]虽然在分权体系下,这种渐近性和稳定性的追求会在一定程度上让政策实施容易产生偏差和对冲效果。正如肖恩·布雷斯林指出的那样,中国政府制定政策时,出于维护党内团结和避免招致地方政府反对的考虑,往往会牺牲发展政策的合理性、协调性和统一性。而中央的发展政策在地方执行的过程中也往往被扭曲乃至被抵制,全国性的经济协调难以有效实施(Breslin, S. G., 1996),但并未构成对地方政府竞争动力的削弱,也未造成对整个组织目标的偏离。这也不难理解,为什么改革开放以来,对有效的经济管理机构和官僚管理能力的追求,以及对中央地方关系的适时调整,一直是政府体制改革中所强调和看重的。