【经济逻辑】:解读当前经济现象,剖析背后经济本源,寻找宏观与微观的必然逻辑,只做大宗商品衍生品领域内的深度阅读,为用户提供最有价值的宏观研究,产业链调研,产业链基本面深度研投,致力于大宗商品衍生品领域内最具价值研投平台。

来源:中泰证券研究所农业组

作者:陈奇、刁凯峰、陈露、夏洲桐

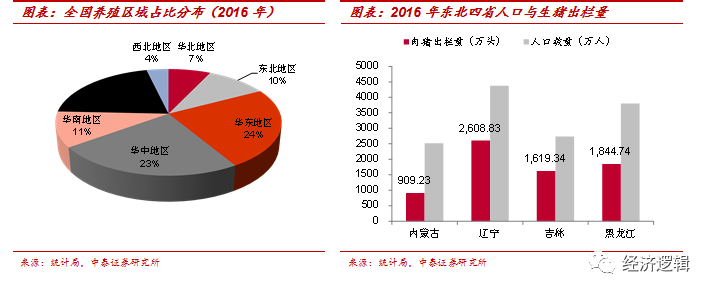

南猪北养是这两年提的较多的一个话题,在政策号召下,拥有大量土地资源和粮食资源的东北地区成为生猪养殖的潜力增长区(实际包括东北四省和云贵地区),然而,我们同时看到的是,东北地区的猪价在近两个月的下滑中降幅明显高于其他区域,东北消费的乏力似乎无力应对供应量的增长。我国的养殖规模化程度自南向北依次降低,养殖上市公司近几年纷纷进军东北市场,尤其是辽宁、内蒙一带,东北地区的养殖结构的变化能否加速转变成为了一个热门话题,也是我们此行调研的目的之一。

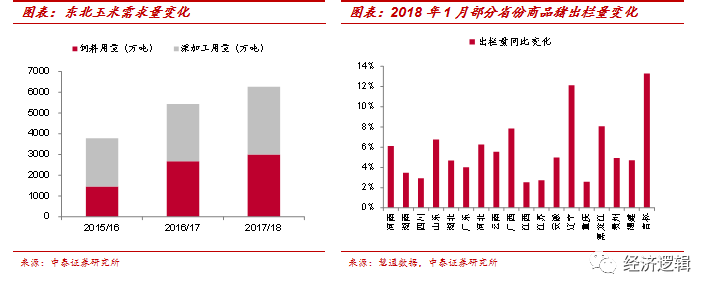

与此同时,养殖环境变化带来的饲料行业变化,在东北市场也是否会有类似南方地区的转型?这确实是个特殊的市场,大多数农民过去依靠土地生活,以种植业为主,养殖业为辅,户均种植规模可达几百亩,而养殖规模不过20-30头。由于家家户户自有玉米,或者极容易采购到玉米,浓缩料在粮食产区占比显著较高。去年,一场玉米市场化改革,送给了东北地区饲料企业前所未有的补贴力度(按使用玉米量,黑龙江300元/吨,吉林200,辽宁100),饲料行业没拿到补贴便提前燃起了价格战的战火,我们看到禾丰、金新农等企业17年Q1猪料毛利率大幅下滑,虽然这些情况在17年下半年已经明显好转(详见禾丰最新调研纪要)。今年玉米补贴也于近期出台,吉林省对纳入补贴范围的玉米深加工企业和配合饲料企业实际收购加工消耗的2017年省内新产玉米每吨给予100元/吨收购补贴,时间为18年3月15日至4月30日期间收购入库且18年6月30日前加工完成。

从补贴力度看,较去年是对半减弱,且时间周期也缩短了,去年的一场价格战让大多数企业都没有讨到便宜,还有些地区的补贴至今没有回收到位,预计今年这个补贴力度对饲料市场的影响会大幅弱化。

本周我们走访了辽宁地区的几家饲料厂、屠宰厂和部分经销商、养殖户。从东北四省的位置、气候、资源看,辽宁作为最南边,气候更加适宜,且靠近京津冀消费区,养殖量也是东北地区最大。

2017年底,辽宁地区能繁母猪存栏约180万头,逐年下降(根据辽宁畜牧兽医局监测,17年底同比大约下降5%),全年出栏2627万头(同比增长0.7%),MSY约15。

辽宁为生猪调出大省,每年外调生猪至少400万头,约占出栏量20%。

近年,辽宁政府引进了不少养殖集团的投资项目,

根据资料整理,如果这些大企业项目全部投产,到2020年可贡献2000多万头,相当于现有规模上增加近一倍,从1月出栏量变化看,辽宁地区同比增速超过12%,是全国增速第二的省份。即使大企业项目不全部投产,部分投产对于辽宁地区的供应压力也造成了不小的影响,某生猪屠宰厂负责人给我们介绍,根据他们的统计,温氏、牧原、扬翔等前五大企业今年在辽宁的出栏量规划预计相较17年翻一倍,从150万头增加到300万头,包括牧原的新厂投产,温氏的体量翻倍,因此对于18年猪价,他们认为6元/斤左右或许就是主基调(目前收猪价在5.2元/斤)。

按照省畜牧兽医局的监测,季节性降价和消费疲软是猪价下跌的主要原因。不过更多的是短期原因,我们调研的屠宰厂认为,整体年度消费并没有出现明显变化。

-

季节性降价。按照消费习惯来看,东北地区历来有在春节前大量购买猪肉储备过年的习惯,储备的肉消耗需要时间,造成了春节前猪价上涨,春节后猪价下跌的季节性变化。随着人们生活习惯及市场供给充足的变化,现在节前储备猪肉的习惯有所改变,但人民生活水平逐渐提高,过年及年后的一段时间对猪肉的消费仍然减少,消费规律仍然是节前较多,节后变少,春节后降价已是必然。从对省内18个县级集贸市场的监测结果来看,2009年至今的十年间,节后的猪价全部下降,最大降幅是2010年的24.4%,2015年的降幅最小,也有6.4%。

-

消费明显疲软。从对辽宁市场和全国市场的监测和调研来看,今年节后猪肉消费明显减少,较往年相比下降严重。

据对省内14个市场321个摊位的猪肉消费量统计:2016年节后猪肉消费较节前减少了10.4%,2017年节后消费减少了26.4%,2018年节后消费减少了45.7%;相应年份猪肉消费量同比减少的份额分别为3.8%、21.3%和41.3%。

2017年辽宁省生猪存栏同比下降7%,出栏同比增加0.7%,猪肉产量增加0.8%,没有明显变化。在生产稳定的前提上,消费的大幅减少势必拉动猪价快速下跌。

(注:以上关于消费的分析出自畜牧兽医局网站)

这是关于辽宁地区的基本情况,我们回到调研上,再谈谈养殖行业的一些变化。

1、产业化的趋势明显,整体规模化程度仍偏低。

生猪企业这两年在辽宁布局的多,全国前几大养殖农牧集团都来了。前面介绍了,如果这些大企业达产,预计得增加2000多万头产能,肯定有部分小养殖户转去合同养殖。目前东北地区的养殖结构中,仍以散养户为主流,虽然单户规模有所提高,但是跟南方相比仍旧较低,普遍的散养户是育肥户,年出栏200-500头不等,会根据行情的判断在春忙过后抓猪。如果饲养母猪,散养户规模基本在50头以下,以10-30头居多。除划定在禁养区内的区域,环保压力并不突出,散养户基本没有做环保处理。饲料厂在东北地区的直销客户,基本划分在100头母猪,跟南方200-300头母猪的划分标准不同,也体现了该地区规模化程度低的特点。

2、规模猪场的老板年轻化

。

除温氏、扬翔等外,新希望、禾丰等公司在东北地区也开始尝试做放养业务,目前以外购仔猪为主。在养殖户开发时发现,规模猪场的参与者不再是过去那些老人,这一点与南方类似,16-17年有从事其他行业的和外面打工的人回来从事养猪业。而14-15年退出养殖行业的人,基本是养殖效益不佳的,90%都没有选择回来。

3、东北地区成本低是个误解吗?

东北地区因为靠近粮源,土地租金便宜,一直被认为是成本有优势的地区,毕竟饲料成本占到养殖成本的6成。然则,东北地区因为气候原因,猪舍建造成本和运营费用都更高,加上东北地区物流成本高,豆粕很贵,最终饲料成本也不一定低。同时,因为务工人口少,用工成本也比山东、河北地区更高。综合来看,东北地区的成本未必有显著优势。不过,就土地和环保两大未来养猪业壁垒来说,东北的优势还是较为明显的。

4、饲料成本上升,猪价下跌,谁会被淘汰?

某大型饲料厂负责人认为,未来除大型养殖集团外,能存活的主流群体是50-100头母猪存栏规模的家庭农场,也叫作养殖专业户,他们基本上是一家人养猪,管理成本极低,折旧也低,在过去几年资金也有积累,养殖技术在高度责任心下配合饲料厂、疫苗商的服务也相对成熟,目前养殖综合成本的优势很明显,基本成本在5.0-5.3元/斤。而那些500头以上母猪存栏规模的中型养殖场,猪场厂长和技术员都需要配置,技术管理成本高,资金需求也高,养殖效益不佳的必然会被养殖集团取代。其次淘汰的是把养猪当成副业的农户,利润降低后,要么转型做合同养殖户,要么加大规模成为养殖专业户。

5、养猪和养鸡,怎么不一样?

辽宁是白羽肉鸡的屠宰大省,年屠宰量约10亿羽。跟山东不一样的是,辽宁90%是小型一条龙,已经形成了产业闭环。这里面最大的企业是禾丰。去年上半年低迷的行情,中小企业因为资金链断裂倒闭了20%。

为什么养鸡行业一体化形式铺设多,而养猪行业更多用放养模式呢?

白羽肉鸡生长周期端,35天后要求休药,越到养殖后期,饲养难度就会越大,因为肉鸡生长速度快,考虑到食品安全的角度,如果未来要走定制化角度,一体化养殖模式更适合;生猪养殖的周期长达几个月,休药期间从200斤到220斤,无非就是料肉比的问题,饲养难度并不大。从投资和环保角度,肉鸡的饲料、屠宰、商品养殖的一体化环节中,商品养殖环节的固定投资占比60%,而生猪的一体化环节中,商品养殖环节的固定投资占比更高,而且环保压力更大,所以猪的商品化养殖更适合放养模式。

最后我们谈谈东北市场饲料行业的变化。

1、猪料商品化率提升慢,渠道和直销模式各有利弊,东北地区不会快速转型直销。

辽宁地区猪料的商品饲料规模大概在330万吨,市场占有率上禾丰第一,新希望第二,其次是大北农、双胞胎。因为靠近粮源,超过100头母猪以上的养殖户倾向于使用自配料,主要是预混料。大型养殖场基本全部自配,出栏万头规模的场,一般就是配个简单搅拌机,100头母猪以下使用浓缩料和配合料多,对于自己种玉米的散养户来说,浓缩料基本是最多的选择。整体看猪料商品化率在提升,但是提升幅度不大,速度较慢。

规模场最看重的是饲料质量、性价比和资金周转情况。未来两年猪价如果不好,经销商的资金周转服务将是对家庭农场和散养户最大的需求点。饲料公司在针对规模场的赊销上,仍是比较谨慎的。

商品饲料行业面临的问题是,市场规模变小。东北地区未来今年养殖业应该会经历重新洗牌,最终看大型养殖集团的占比能达到多少,这部分商品饲料市场必然衰减。饲料厂数量相应也会越来越少,因为利润越来越薄,安全生产的要求越来越高,而养殖户对于服务的需求也是提升的。

2、禽料市场更多走向封闭,纯市场销售占比越来越少。

前面我们介绍了,肉禽一体化在辽宁地区非常发达,也就意味着掌握了鸡,才掌握了肉禽料市场。另一块蛋鸡市场,商品料程度不高,因为玉米主产区,买玉米很容易,而蛋禽养殖规模化程度已经很高,对成本较为敏感,且用粉料,大部分养殖户选择用预混料直接自配。

草根调研 || 新希望辽宁片区:

辽宁片区,属于华北片联,是股份公司的三级单元,业务内容包括:饲料工厂7个,合计70-75万吨产能规模,年销量45万吨。禽屠宰3个厂(1个肉鸡、2个肉鸭),鸡屠宰月产能220万羽,鸭屠宰月产能250万羽,猪屠宰1个厂(千喜鹤)。种禽企业(种鸭月出栏240万羽,种鸡月出栏200万),肉鸭产品55000吨,肉鸡产品36000吨,与屠宰产能基本匹配。生猪养殖(新六模式为主,去年出栏2万头,今年目标6万头),种猪线开始布局,未来目标母猪布局3万头,即60万头放养规模。

饲料板块:

1、去年销售了9-10万吨猪料,浓缩料的占比大概20%,主要是通过渠道销售。猪料经销占比40%,直销(30头母猪以上)占比60%。16年直销占比20-30%。销售团队分成销售队伍(经销商)和技术队伍(直销商)。大部分的技术队伍基本是近三四年新招的。在直销比例大幅提高的过程中,最艰难的部分是资金需求,集团下属有担保公司和金融公司,这部分会给我们提供资金需求,目前基本都能满足。1-2月的猪料增速快,大概40%以上,主要是规模场的开发。猪料增速目标可以超过25%,未来两年猪价不好,渠道方面来说我们要多加重视,猪场这边出于资金安全的考虑也会谨慎点。猪料浓缩料毛利在200多元,全价料几十元。

2、针对100头母猪以上的规模场,会去做定制化饲料。规模场最看重的是质量、性价比和资金。我们在资金服务上比贸易商更强,资金成本更低。我们的客情关系没有贸易商强,但是我们在客户选择上要求更苛刻。定制化饲料,主要是指:不同品种的猪,对饲料要求就不一样;猪场规模大的话,价格有一定优势;服务上比较多元化。

3、针对家庭农场,猪价低的时候渠道力量会有优势的,所以渠道和直销模式都是有优势的,技术服务和销售服务上多做功夫。

4、禽料去年35万吨,外销部分8-9万吨。市场化的禽料去年的净利也就10-20元,利润太差,不是未来的重点方向。外销部分的饲料主要增量在猪料,还有水产料。

7、水产料,主要是靠近海边那块,大概体量就30-40万吨。去年1000-2000吨水产(淡水鱼料为主)。水产料是单独的生产线,跟畜禽料的区别在于粉碎环节。

8、商品饲料行业面临的问题是,市场规模变小。饲料厂肯定会越来越少,一方面利润越来越薄,一方面对于安全生产的要求,一些小厂就淘汰了。养殖规模化提高后,对于服务的需求是提升的,行业集中度提升是必然,产业集中化提升也是。

生猪板块:

1、放养合同养殖户:500-1000头单栋猪舍,家庭农场一般有两栋,两批共年出栏2000头,按代养费150元计算,夫妻俩年收入30万元。

2、500头猪舍,25-30万元固定投资,不包括环保处理设备。现在当地政府对养殖户还没有强制的环评要求,辽宁地区适养区比较多,禁养区少。

3、去年放养出栏2万头,一共17-18个养殖户,最大的2400头,平均1000多头。我们放出去的猪基本是20-25kg,安全性更高。东北地区温度低,放出去的猪大点会安全点。出栏体重100公斤左右,屠宰厂喜欢收95-105公斤。出栏体重100公斤的猪育肥阶段料肉比大概在2.6,往上养的话料肉比更大,差不多养4个月。抓猪的时间一般是3月和7月。

禽板块:

1、肉鸡屠宰体重4.5-5斤,综合出肉率88-89%。去年单羽盈利0.7-0.8元,终端产品价格9500元/吨,现在是9200元/吨,2月份一吨赚了几百元,肉鸡赚的比肉鸭多。放养合同主要是保值合同。肉鸭屠宰体重6斤。

2、禽每年2400万羽的出栏,正好对应屠宰产能。未来屠宰的产能会翻一番,但是种禽就不扩大了。目前的模式,种禽、商品养殖、屠宰也是自己来做,接下来新增的40%自己做,60%放养。自己做的原因主要是为食品安全和走高端消费的路线。第二是白羽肉鸡的药残控制非常难,在35天之后养殖难度很高,停药期死亡率会很高。

3、终端客户:绝味、周黑鸭、肯德基、麦当劳。肉鸡经销商40-50%,剩下了都是原料供应商双汇、金锣,还有就是肯德基、麦当劳。

4、我们的肉鸡品种用的是AA,罗斯308,主要来自大风,益生。AA是腿肉发达,308胸肉发达。现在还没有上哈伯德。

5、鸡、鸭、猪的熟食1万多吨,鸡排,烤肠,鸡柳。对接自己的冻品厂。未来有扩大规模的,盘锦和阜新都有规划。

草根调研 || 辽宁千喜鹤:

1、去年屠宰量74万头,产能利用率50%,行业平均35%,综合鲜销率80%,也是超过行业的。日屠宰量2000头(最大4000头,两班倒),400头/小时。

2、1-2月毛利率4%(包括了管理费用、销售费用),购销差100元/头,去年同期毛利率4.8%,购销差110元/头。

行业部分:

1、猪价这么低的时候,也有企业在做库存,但是不多,对今年猪价不乐观,所以单纯的屠宰企业不会增加库存,而双汇这种有食品的企业会增加库存。

2、我们白条和分割品占比大约六四开。卖分割品较多的屠宰厂,在毛猪价格快速下行的时候,利润增加比较明显,但是东北这块市场以白条销售为主,这部分的利润增加就不明显。白条价格的走势跟毛猪价格走势比较相符,分割品的价格有滞后性(生鲜来说,滞后3-5天,下降幅度来说低些,根据单品不同)。我们厂的核心定位想推分割,走出去。走出去只要是南下,东北毛猪价格低是个优势,可以对冲部分运输费用。

采购部分:

1、毛猪体重:现在118kg,去年均重112kg,现在的体重是过去三年最大,超过130kg-135kg后就不能收了。白条75-80kg,出肉率71%,比较稳定,出肉率跟猪的品种有关

2、猪源:规模养殖场(温氏、正大等)占比60%以上(50%会直接跟养殖场定,50%从猪贩子收),40%是直接去散户家里面收。跟过去相比翻了一倍,集团这边对此有要求,保障食品安全,收猪半径在150公里。牛猪来说,乡镇市场还是有需求的。正大的猪,前后腿出肉率低,中间五花薄,适合走商超,温氏的猪比较符合我们的需求,价格也会略高一点。

3、跟规模猪场之间还是会有猪经纪人来负责运输,结算也是跟经纪人。

屠宰部分:

1、冷鲜肉市场的占有率来说,规模屠宰厂(1000头以上)占比也就30%,200-300头的屠宰厂还是市场主流。

2、屠宰行业的环保影响没那么大,很多的小厂就是上个环保设备通过检验,但是根本不用。天气热的时候,小屠宰场的硬件设备不行,很多小厂会停两个月,规模屠宰厂的固定投资大,折旧大,财务费用也大,所以大屠宰厂的利润还是很薄。

3、去年双汇在旁边开了个厂,导致今年人工成本上涨了15-20%,我们也被迫提高员工福利。这个厂是新建的,设备也先进,员工工作量也少点。

4、食品安全方面:17项药残检验,每头猪会多花4元

5、白条均重(去头去尾去内脏)75-80公斤,出肉率71%,最近几年没有太大的变化,主要跟猪的品种有关(土杂猪低)。猪副产品的回收值265元左右。

6、工厂一共430人,屠宰生产线上一半以上的人,分割线上100人,屠宰80人,副产品深加工几十人,品控10几人,仓储物流80人,销售35人等等。

销售部分:

1、终端(零售)+商超占比50%,剩下50%的是经销商渠道,经销商主要是农贸市场和小型团购餐饮。超市终端,能不能打自己logo要看商超的要求,地利生鲜这种店可以用自己的品牌

2、产品中占比83%的生鲜,直接流向消费者的大概80%,食品加工厂20%。17%的冻品,大部分流向加工厂

草根调研 || 某饲料大公司经销商: