大约200年前,英国军官狩猎时闯入阿旃陀石窟群,留下到此一游的题字,无意中揭开了印度艺术史上辉煌的一页。

大约200年前,马德拉斯军团的一队英国士兵进入深山中猎虎时,闯入印度中部奥兰加巴德北部湮没已久的阿旃陀石窟群。一位军官在某支提窟(第10窟,“支提”意为“塔”)的石柱上留下了到此一游的题记:“

约翰

·

史密斯,第二十八骑兵队,1819年4月28日。

”

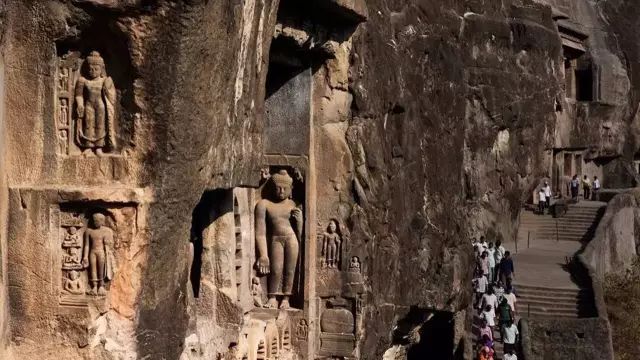

阿旃陀第10窟建于公元前1世纪,石窟的形制和外观基本模仿当时的地面木结构建筑

第10窟外壁的龛像,为公元5世纪末期添凿

今天看来,这个英国人颇有些鉴赏力。因为阿旃陀第10窟虽然规模不大、朴实无华,却是全部29座石窟中年代最古的一座。它和相邻的9、12和13窟都开凿于公元前1世纪到公元2世纪之间。当时佛教大兴,中印度的德干高原上掀起了开凿石窟寺的热潮。

英国人没有料到的是,

这个

偶然发现居然改写了印度乃至全世界的古代艺术史。

从公元2世纪下半叶开始,在中印度,佛教的发展陷入低潮。直到公元460年,诃梨西那(Harisena)成为伐卡陀迦(Vakataka)王朝的统治者后,情况才发生改变。作为古印度最伟大的帝王之一,诃梨西那统一了中印度;作为虔敬的佛教徒,他推动了佛教的再兴。很快,空寂已久的山谷中又响起斧凿之声。

第16窟内景

第4窟的主龛外雕刻了六尊立佛,反映了当时日渐兴起的七佛信仰

第11窟内景

第11窟主龛内的释迦说法像。其最初的设计是一座佛塔,中途改为营造佛像。这表明,在中印度,崇拜佛像的风气是从5世纪后半叶开始的

可惜,成败兴衰悬于一人,转变只发生在一夕之间。

公元477年,诃梨西那离世,强大的王朝瞬间风崩离析。翌年,战争又起,石窟的开凿已难以为继。公元480年的年末,不知因何原因,阿旃陀本地的僧侣和信众突然全数逃离。

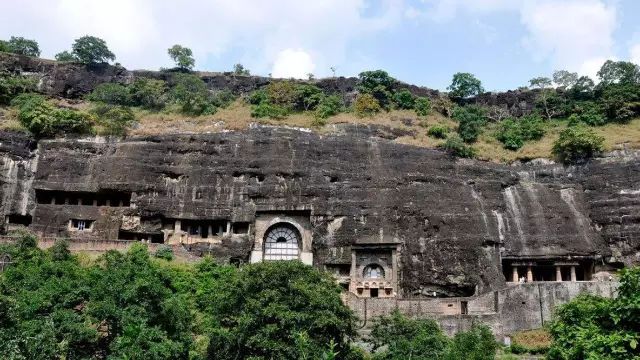

今天,石窟留下的许多证据都表明,工程是突然停止的。所以,除了少数几座洞窟大致完成,其余都是没有完工的半成品。即便如此,这个未及完成的艺术杰作,也已足够的惊世骇俗了。

这座石窟一直未完成,还可以看到顶部开凿的石头痕迹

这座石窟只开凿了一半。早期佛教的僧侣们就是这样先在悬崖上挖一个洞,然后从里向外,从上向下一点一点把石头凿出来,留下佛堂,再在四壁和天花板上绘画

壁画是阿旃陀石窟中最为人们瞩目的艺术,被认为是印度古代壁画的重要代表。

画面上出现的大量的现实生活场景,说明为宗教服务的绘画艺术,已出现世俗化倾向。画中所描绘的众多的妇女形象,体态丰满,姿态优雅,形象高贵典雅,反映了印度古典艺术的美学思想。

阿旃陀石窟中的壁画

阿旃陀石窟的

壁画依时代风格可分为早、中、晚三个时期。

第1窟龛门右侧的观音菩萨像,是阿旃陀壁画的代表作

第10窟窟内廊柱之上的说法图

公元7世纪前半叶,中国高僧玄奘在《大唐西域记》中曾记载:“摩诃剌侘国”(马哈拉斯特拉)的“阿折罗伽蓝”:“

基于幽谷,高堂邃宇,疏崖枕峰,重阁层台,背岩面壑

”,“

精舍四周雕镂石壁,作如来在昔修菩萨行诸因地事。证圣果之祯祥,入寂灭之灵运,巨细无遗,备尽镌镂。伽蓝门外南北左右,各一石象。闻之土俗曰:此象时大声吼,地为震动。

”

玄奘描述的地理环境、建筑结构和雕刻题材均与阿旃陀石窟相符,而今在阿旃陀石窟第16窟门外左右果真各有一头石雕的大象。因此目前多数学者同意比定“阿折罗伽蓝”阿旃陀石窟。遗憾的是玄奘的记载仅仅提及建筑和雕刻,对壁画却只字未提。

第19窟是一座支提窟,虽然延续了佛塔崇拜的传统,但塔的正面开佛龛,侧面出现胁侍菩萨,体现了大乘佛教的信仰

第26窟是一座塔堂窟,由高僧Buddhabhadra主持开凿

第26窟是一座塔堂窟,由高僧Buddhabhadra主持开凿