今天(

7

月

25

日),中国人民银行主管主办的《金融时报》刊文发出重要信号,提出:

货币政策已不宜进一步收紧。

《金融时报》是借助经济学家连平之口,表达这一观点的。在这篇文章的最后,

报社给出的作者简介是:“作者为本报专家委员会成员、交通银行首席经济学家”。

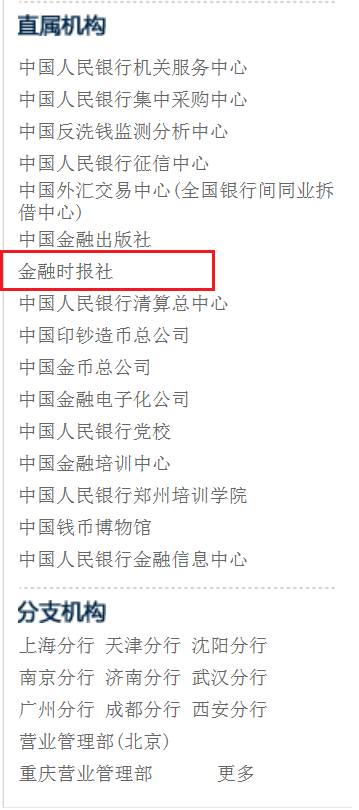

上图:金融时报被央行官网列入“直属机构”,排位在各分行之前。

虽然我们不能说,连平的观点就是《金融时报》的观点,《金融时报》的观点就是央行的观点。但这篇文章仍然值得高度重视

,我们先看一下连平的核心观点的表述:

当前的经济运行态势与

2016

年底提出稳健中性的货币政策时有很大的不同,

金融去杠杆已取得阶段性成效,系统性金融风险总体可控。鉴于流动性明显收紧和货币市场利率明显上升,乃至于银行贷款利率也已开始上升,

货币政策已不宜进一步收紧。

此时货币政策的重心可能需要更加关注实体经济稳步增长方面。在下半年经济存在下行压力的情况下,金融宏观调节有必要开展具有维稳性质的逆向操作,实施积极及时地适度对冲,减缓融资成本上升对实体经济带来的压力,保障经济平稳运行。

应在存贷款基准利率保持稳定的同时,促进市场流动性保持基本稳定,

将货币市场利率水平控制在当前水平上,避免其进一步上升推高实体经济融资成本。

事实上,早在

6

月初的时候,我和我的团队就多次在专栏表达了类似的观点。我们的观点是:

1

、货币政策的收紧是

2016

年

12

月开始的,并在

2017

年

4

月到

5

月之间达到顶点,叠加了金融监管风暴的因素;

2

、新的转折点在

6

月,为了避免钱荒,央行在

6

月大规模投放了基础货币,带来了

M2

单月

3

万亿的大跃进;

3

、由于楼市下半年将在成交量上入冬,经济将有下行压力,加上

CPI

上半年只有

1.4%

,接近通缩水平,所以年内货币政策不可能再收紧。

也就是说,连平的逻辑和我们此前文章中多次表述的逻辑,是基本相同的。

另外,去年

12

月以后不再提及的“降低企业融资成本”,最近又再次被“全国金融工作会议”提到了,

新的提法是“降低实体经济融资成本”。

上周,央行通过逆回购,做了过去半年以来单周最大的货币投放。

种种迹象显示,我们的预测,连平的建议,事实上已经成为央行新的货币政策。

当然,这不意味着货币政策出现了重大转向,也不意味着货币宽松重现。但有一点是肯定的:不会再收紧了,市场利率也不会趋势性上升。

那么楼市将如何?

货币政策不再收紧,对楼市是个利好,但不意味着楼市将出现全面反弹。

我们要注意高层新的提法“降低实体经济融资成本”和去年

12

月之前的“降低企业融资成本”的细微差别。

也就是说,从现在开始需要降低的融资成本里,不包括开发商。开发商、有上涨压力城市的楼市,仍然面临定向加息的压力。

现在楼市分为两大区域:限购城市,主要是高级别城市,政策仍然趋紧,加上有房贷额度的限制,所以下半年成交量上入冬是必然的;至于仍在去库存的三四线城市,仍然成交活跃,但似乎也要进入收官阶段了。

关于这一点,我们可以对比一下最新一次政治局会议,和

4

月末政治局会议的不同表述:

4

月

29

日政治局会议提出:

要按照加快提高户籍人口城镇化率和深化住房制度改革的要求,有序消化房地产库存,注重解决区域性、结构性问题,实行差别化的调控政策。

7

月

24

日政治局会议提出:

要稳定房地产市场,坚持政策连续性稳定性,加快建立长效机制。

很显然,

7

月

24

日政治局会议没有提到“消化房地产库存”。但说了一句耐人寻味的“要稳定房地产市场”,也就是较大的涨和跌(价格),都不允许。

所以,希望“货币政策不再收紧”刺激大中城市房价反弹是不切实际的,未来这些城市的楼市,将在成交量上入冬,价格出现横盘,微涨微跌,时间可能维持两年左右。

虽然最近广州、上海等城市调控花样不断,但我继续看好高级别的、有显著人口增量的城市(及其城市圈)的优质住宅,认为有长期抗通胀、投资的价值。由于“长效机制”仍然不明朗,以及房地产税可能在局部先行,所以不建议高杠杆炒房。