从《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》及五中全会公报中可以发现,

十四五时期,中国经济发展的主要逻辑正在发生深刻的变化,经济发展总量目标进一步被淡化,经济发展质量要求则受到更多的关注

。具体来看,十四五时期经济发展的主轴有以下几点

。

发挥消费对经济发展的基础性作用。

十四五时期,消费将成为内循环的重要支点,也是经济增长的最大推动力。尤其疫情发生以来,与投资的迅速回升相比,消费的恢复是较为缓慢的,如今仍处于修复的轨道上。因此,“全面促进消费”是2021年和十四五时期发展的重要政策发力点。

科技创新推动全要素生产率提高。

十四五规划对创新的重视程度进一步提高,更加注重科技领域创新,针对目前国际竞争中遇到的“卡脖子”问题,通过加强科技创新做到关键技术自主可控,继而进一步推动产业转型升级,全要素生产率提升,从而达到经济增长动能转换

。

通过要素市场化进一步深化改革。

在《意见》中,用了较大篇幅专门论述了“全面深化改革”的具体内容,其中,对于要素的市场化改革,不仅在土地、劳动力、资本、技术、数据等方面全面进行市场化的改革,“健全要素市场运行机制”,同时要着力“深化土地管理制度改革”

。

立足实体经济,发展现代产业体系。

十四五期间,实体经济发展将是产业政策的主要立足点,金融与房地产市场的改革都将更明确地为实体经济发展而服务。

十四五时期经济的总量目标会如何设定?在十九届五中全会公报和《意见》中都没有提到十四五期间一个经济的具体量化目标,实际上近年来,政府对于经济总量目标的设定也保持淡化态度。

因此,

在十四五期间,经济增长仍会以定性为主,蕴含定量,但仍有很大的可能性会存在一个经济增长的目标。

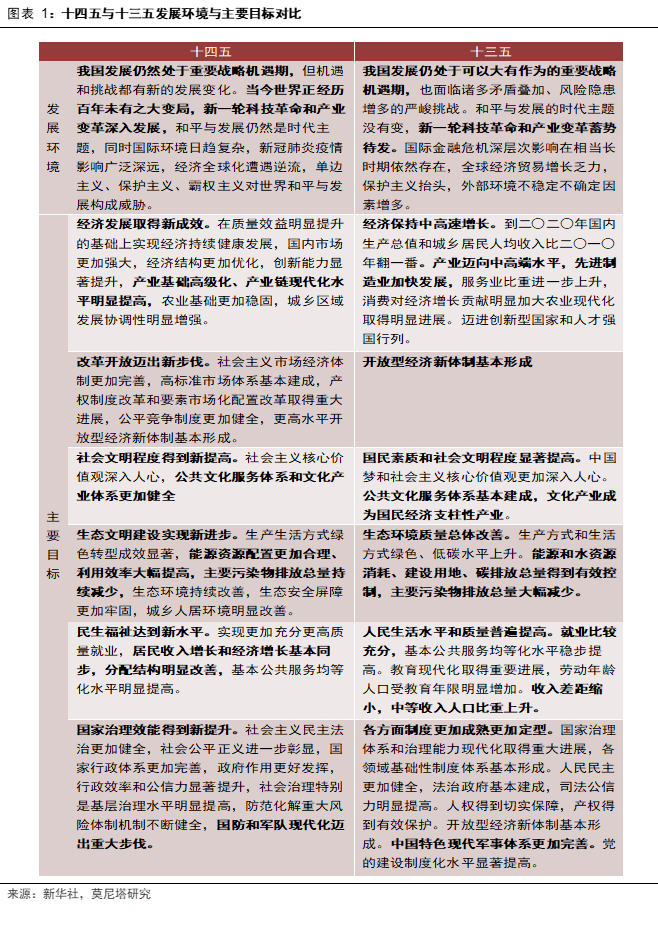

从《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》及五中全会公报中可以发现,十四五时期,中国经济发展的主要逻辑正在发生深刻的变化,经济发展总量目标进一步被淡化,经济发展质量要求则受到更多的关注。一方面,我国经济发展所面临的环境正在发生剧烈变化,虽然仍然“处于重要战略机遇期”,但十四五时期更是处于“百年未有之大变局”,外部环境客观上要求我们必须转变经济发展的思路;另一方面,改革开放以来,经过40年经济的高速发展,经济总量大幅增长的同时,经济增长的结构性矛盾也越来越突出。因此,十四五时期作为第二个百年目标的新起点,经济增长模式面临着更为深刻的转变。具体来看,十四五时期经济发展的主轴有以下几点。

一、发挥消费对经济发展的基础性作用

十四五时期,消费将成为内循环的重要支点,也是经济增长的最大推动力。我国经济发展方式已经从投资驱动向消费驱动转换,最终消费对GDP的拉动逐年提升。但与成熟经济体相比,我国消费占比仍然存在较大的提升空间。尤其疫情发生以来,与投资的迅速回升相比,消费的恢复是较为缓慢的,如今仍处于修复的轨道上。因此,“全面促进消费”是2021年和十四五时期发展的重要政策发力点。尤其疫情导致消费分化加剧情况下,一方面“顺应消费升级趋势”,培育新兴消费,可选消费发展空间广阔;另一方面,“提高人民收入水平”,“着力提高低收入群体收入,扩大中等收入群体”,尤其是通过要素市场化改革,探索土地入市渠道,增加农村居民财产性收入,减少收入对消费增长的制约。

二、科技创新推动全要素生产率提高

十四五规划对创新的重视程度进一步提高,“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”,更加注重科技领域创新,针对目前国际竞争中遇到的“卡脖子”问题,通过加强科技创新做到关键技术自主可控,继而进一步推动产业转型升级。同时通过科技创新推动全要素生产率提升,逆转2008年以来我国大部分地区的全要素生产率呈现出来的下滑趋势,实现经济发展动能的转换。

三、通过要素市场化进一步深化改革

在《意见》中,用了较大篇幅专门论述了“全面深化改革”的具体内容,其中,对于要素的市场化改革,不仅在土地、劳动力、资本、技术、数据等方面全面进行市场化的改革,“健全要素市场运行机制”,同时要着力“深化土地管理制度改革”。土地市场化改革是诸多要素市场化改革中最重要也最困难的部分,目前在土地领域,城乡一体化市场尚未形成,“二元”市场显著,产权制度不够明晰,土地入市进展缓慢。因此,在十四五期间,尤其是农村土地市场化进程将加快,一方面激发土地要素活力,提高要素使用效率,推动经济增长进一步向集约型方式转化,另一方面也有助于提高农民财产性收入,缩小城乡差距,推动城市化进程。

四、立足实体经济,发展现代产业体系

十四五期间,实体经济发展将是产业政策的主要立足点,金融与房地产市场的改革都将更明确的为实体经济发展而服务。在金融领域“构建金融有效支持实体经济的体制机制”,在房地产领域“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位”,促进经济良性发展,遏制经济脱实向虚的苗头。从具体的产业政策来看,“保持制造业比重基本稳定”,提高产业链的现代化水平,加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。同时加快发展现代服务业,生活性服务业更加高品质和多样化,从而满足人民群众消费升级的需求。

五、十四五时期经济的总量目标会如何设定?

在十九届五中全会公报和《意见》中都没有提到十四五期间一个经济的具体量化目标,实际上近年来,政府对于经济总量目标的设定也保持淡化态度。从2019年开始经济的预期目标就变得更有弹性,今年因为疫情的原因也没有设置具体的经济增速目标。因此,在十四五期间,经济增长仍会以定性为主。习总书记在说明中也指出,“建议稿对“十四五”和到2035年经济发展目标采取了以定性表述为主、蕴含定量的方式。编制规划《纲要》时可以在认真测算基础上提出相应的量化目标”。因此,在十四五规划中,虽然会淡化经济增速的目标,但是经济增长是其他社会民生目标实现的基础,因此仍有很大的可能性会存在。那么这个蕴含其中的定量目标具体是多少呢,我们可以从以下几个口径加以推测。

一是“十四五”末达到高收入国家标准。

根据世界银行的最新标准,2019年人均GNI超过12535美元被视为高收入国家。世界银行数据显示2019年我国人均GNI为10410美元,假定高收入国家人均GNI增速为2%,那么到2025年高收入国家的标准为人均GNI达到14116.45美元。在此基础上,不考虑汇率因素影响,

2020-2025年中国人均GNI的增速为5.21%。

而2016-2018年中国该指标平均增速为6.30。

二是到2035年经济总量翻一番。

2019年我国现价GDP为990865.11亿元,假如2020年名义GDP增速为5%左右,

到2035年翻一番意味着未来15年名义GDP增速达到4.7%,

扣除GDP平减指数的影响,实际GDP增速达到3%左右。