最近,一条热门微博又让南北两方的网友“掐”起来了,而罪魁祸首竟是一个字。那条微博写道:“你永远都猜不到,在模仿北方人说话时,你南方的朋友会把儿化音放在哪个位置,但儿总能让你的生活充满惊喜儿。”

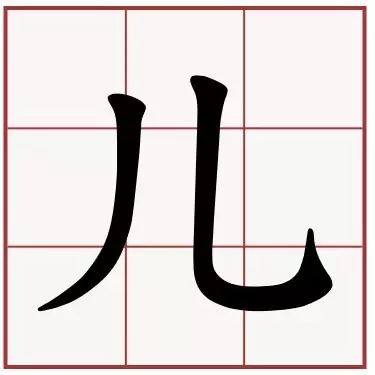

没错,就是“

儿

”字。

南方的同学们表示这简直是噩梦一般的存在!除了大家最熟悉的基本款:“最基本的应该就是哥儿们了吧!”“我同学总是管馅儿饼叫馅饼儿!”“把油饼儿叫成油儿饼,食堂大妈说我们不卖幼儿食品!”“室友学我说不得劲儿,总是说成不得儿劲!”

还有几位网友贡献出一些从来没听说过的儿话音加法:“我好朋友刚学会儿化音时,用电脑下载东西,他说他在下崽儿……”“老妹不带儿化音,我真真儿是听得想哭!”“我有一个上海的朋友,打车跟师傅说,师傅靠边停儿吧。”“我有一南方好友每次都说,奶奶儿,好的儿,晚安儿……”“你尝尝这个橘子,倍甜儿?”“男朋友是南方人,叫我媳妇从来不带儿化音!”“我室友那会儿总问我,你听过大张伟的‘被爽儿’吗?我过了好久才知道他说的是‘倍儿爽’!”“有个南方朋友反驳我说:放屁儿……”

不过,有些南方的网友自黑之余也会出来反驳:我们不是不会说“儿”,只是位置和北方的不一样!“杭州人一点都不担心,因为和北方人用一样的儿化音!”“四川人表示很痛苦,因为我们确实有儿化音,但和北方略有区别……比如我们晚上是要开灯儿的。”

也有的网友不服气,凭什么儿化音要北方人说了算!我想放哪儿就放哪儿!这时候,另一名网友却和他杠上了:正确发音——这个鹅我想放哪鹅就放哪鹅。

其实除了在“儿”字上的争议,因南北方语言差异而引起的笑话可不少呢。

北方人习惯把拖把叫“墩布”,把拖地叫“墩地”。室友们第一次大扫除,我说:“这里得墩一下,给我一下墩布吧!”一室友呆呆站着没动,另一姑娘顺手给我递了一块抹布。我的内心是崩溃的:有没有搞错?事后谈论这个事儿,他们说那个工具叫“拖把”。

小腿前部不小心磕到桌子上了,此时,我的室友一脸紧张地问道:“你的脚还好吧?”我的内心戏是:你可是看着我的小腿壮烈负伤的,为啥问脚?关脚什么事儿?后来才知道,他们那边管膝盖以下的部位都叫“脚”。

懒得去食堂,就请南方室友帮忙带两个馒头。咬第一口,口感极好,第二口就懵了,这馒头咋还带着馅儿?室友说这就是馒头啊,原来从她记事儿起,他们家就是这么叫的。

第一次去南方室友家玩儿,刚进门坐下,她可爱的弟弟就问我:“姐姐,你吃茶吗?”我赶紧说好,然后弟弟又问了一句:“要不要茶叶?”当时我满心疑惑,想要看看没有茶叶的茶水是怎样的,就说不要!最后,你们懂的,就是一杯白开水。后来才知道,北方的“喝茶”跟南方的“吃茶”是不同的。

小弟弟把水端过来之后,温柔地说:“姐姐,水是热的哦!”当时想这孩子太懂事了,知道姐姐在外面冻坏了,还给端杯热水,心里一乐,端着水就往嘴里送,然后“哇”地就吐出来了。不要问我水里有什么!这是“热”吗?分明是滚烫的开水啊!

在室友家做客吃饭,不小心勺子掉了,就跟室友说:“能不能帮我换个勺子?”好像没有哪里不对吧?但他们一家人不约而同地看向我,迷之尴尬……原来北方人说的勺子,在吴语区被称作调羹或者瓢羹,而吴语区的勺子,是那种煮汤用的大勺子,不小心让阿姨误会我饭量之大……

老师上课提到一部微电影《十八岁的单车》,大家纷纷表示好唯美的名字啊,然后开始描绘各种青春浪漫场景。一个北方同学说了句:“不就是自行车吗!”一句话瞬间让大家沉默,南方妹子来了一句——“脚踏车”也比“自行车”美出一大截好吗?

东西找不到了,北方称丢,南方叫掉。而北方方言中,掉指掉在地上,南方的丢则是扔掉的意思,于是出现了这样的两个场景——

场景一:北方人:我手机丢了。南方人:好好的手机为什么要扔掉?

场景二:南方人:我手机掉了。北方人:捡起来不就好了?

2017年第9期《青年文摘·彩版》抢鲜看,5月6日全国上市,购买纸刊请询各地邮政报刊亭,订阅邮发代号2-302