网上有种说法,觉得十分贴切,有人曾打过一个比方:

如果把上古五帝比做5座紧密相连的大山,那么,帝尧就是居于正中的巅峰。

他上续炎黄二帝之血脉,力创原始文明之先河,下泽舜禹盛世之功勋。

既然能称巅峰,那么尧到底有什么过人之处,能让他从五帝中脱颖而出的呢?

传奇少

年雄才现

尧从一出生就充满了传奇色彩,和一条赤龙有关。

时间推到四千多年前,故事发生在一艘游船上。

有一名美丽的女子,名叫庆都,她身份非凡,父亲是伊耆侯,丈夫是帝喾,帝喾五帝之一。

帝喾忙于和各部落之间的战争,无暇照顾妻子,庆都就留住在娘家。

有一天,庆都陪父母乘船出游,游船行至江心,忽然天空出现一条赤龙,在他们头顶盘旋了一会,就离开了。

晚上,庆都躺在船舱里,想着白天的事,似梦非梦中,只觉得一阵狂风席卷而来,恍惚间一条赤龙附身。

回家后不

久,庆都发现自己怀孕了,大腹便便的庆都,十四个月后才诞下婴儿,这个婴儿就是尧。

尧一直和

母亲生活,回到父亲身边时,已是十年以后。

帝喾见到儿子十分高兴,因尧天资聪慧,无论看到什么一学就会。

他的年龄虽小,但种田打猎、捕鱼、制陶样样在行,父亲自然喜在心头,于是派他去辅佐哥哥挚,这时的尧只有十三岁。

可惜好景不长,在他十五岁的时候,父亲去世。按照长幼排序,大哥挚继承王位。

这一年,尧被封为唐

侯,他去了自己的封地,所以后来也被称为唐尧。

(尧帝)

从中央到地方,环境变了,但尧扎实肯干、任劳任怨的处事态度没变。

他广泛听取百姓意见,对一些棘手问题及时解决,妥善处理。

通过几年的治理,唐地秩序井然,百姓衣食无忧。他这边做的风生水起,名望也越来越高。

哥哥挚却陷入重重危机中,因挚在执政期间贪图享受,吃喝玩乐,引起官员和百姓们的强烈不满。

优胜劣汰,这是

一场兄弟间实力

的总较量。

民声所愿,民心所向,随着挚的退位,尧登帝位,属于尧的高光时刻即将开启。

出奇制胜

平天下

尧从挚手里接过来的是个烂摊子,内忧外患,沉甸甸的担子压在肩头。

权力有多大,责任就有多重。千头万绪的政事亟待处理。

对外征服、对内安抚,尧准备双管齐下。

当时中原大地存在着很多部落,是“万国林立”的酋邦时代。

旱灾水灾侵袭,对于土地肥沃,农作物容易生长的地方,成了各部落的战场。

想要取胜,并非易事,多亏尧的部落有一个神射手羿,羿杀死了最大的敌手“猰貐(yà yǔ)”,占领主动权。

尧出奇制胜,余下的小部落,也都甘愿顺服。

尧就把诸多部落团

结成一个统一的联合体,有利于统一管理。

解决完外患,就该解决内部矛盾了。

当越来越多部落不断融合形成新集体时必然会产生很多矛盾,毕竟任何集团首领都不愿屈居人下,可以想象当时内部势力有多错综复杂。

比如,以

鲧(大禹之父)为例

。

他是黄帝之曾孙,帝尧为黄帝之玄孙,后来鲧想要争夺联盟首领之位,企图作乱,最后被尧杀了。

(鲧)

当然鲧被杀有资料记载是因为共工与鲧治水相继失败,给天下带来灾难。

帝尧到底为何杀鲧我们暂且不做讨论,但是我们可以肯定的是,只要有人在的地方就会有斗争,必然会出现权力争夺的现象,亲人之间也难以避免。

为调和部落联盟之间的关系

,尧帝“教化九族”、“平章百姓”。

“九族”指在部落联盟内与帝尧部族有亲缘关系的几个氏族,他们构成一个大的部落,由帝尧领导。

“百姓”指的则是与帝尧部族不同始祖、无血缘关系的几大部落,他们与帝尧部族共同组成了部落联盟,且都在联盟中具有举足轻重的地位。

而“教化九族”、“平章百姓”最重要的事则是要把人的思想引导好。

于是尧第一步要做的就是稳定时局温暖人心,他用真情感化人。

他处处以身作则,生活俭朴,吃粗米饭穿粗布衣,他居住的“宫殿”只是几间茅草房。

想要了解更多的实情,还必须深下基层,到百姓中间去。

当看到有人在挨饿受冻,还有人因为贫穷去犯罪,面对百姓疾苦,他心如刀绞,非常自责。

回到大殿,第一件做

的事是下‘罪已诏’向黎民检查自己的错误。

几天之后,尧设“谏言之鼓”,让天下百姓尽其言;立“诽谤之木”,让天下百姓攻击他的过错。

这些举措的出台,深得民心。

唐太宗有言:“水能载舟亦能覆舟”,一个国家要想长久必须得依靠广大人民群众,虽然唐太宗和尧相隔千年,但治国之道都是相通的。

一个聪明的帝王,除了会教化百姓思想,同时也会利用知识指导人。

尧帝之前,人们在农业种植方面,时间上拿不准,只能去估算,既不统一也不科学。

为了不误农时,尧命人观察日月星辰运行变化情况,然后准确地将一年划分为春夏秋冬四季。

四季的确定,人

们可以有秩序地去安排春耕、夏作、秋收和冬藏等各种活动。

这项深得民意的大发明,为后世农业兴旺发达奠定了坚实的基础。

千秋伟

业自流芳

古人言帝必称尧舜。

《论语》中记载孔子称颂帝尧作为君王:“巍巍乎其有成功也,焕乎其有文章。”

孟子说:“规矩,方圆之至也;圣人,人伦之至也。欲为君,尽君道;欲为臣,尽臣道。二者皆法尧舜而己矣。”

古来圣贤推崇帝尧,并不只是因为他是上古君王,而是因为帝尧不仅在伦理道德方面有着理想人格,并且安邦治国有道,使得天下大治,从而成为治国平天下的君主楷模。

中国古代推崇贤人政治,只有在伦理道德方面达到了一定标准的人才可以做“王”,在帝尧时代同样如此。

尧选贤任能,对重要

岗位官员的任命,采取“民主推荐制度”,他最善于听取臣下的意见,但也不会盲从。

尧从18岁开始继承首领位置,奋斗了70年,他也从一个翩翩少年变成耄耋老人,此时的他需要一位能接替的贤德之人。

当尧征询各位官员的意见,有人直接说,很简单,子承父业,他的儿子丹朱就是现成的接班人。

尧听后,断然拒绝,他说儿子丹朱愚顽又暴躁,不能用。

如果让丹朱来继承权力,那是以天下之病而利一人。

这就是尧了不起的地方,他不会因为个人的利益而损害

天下百姓的利益。

为了能找到合适的人选,尧还亲自访贤。

当有人推荐舜之后,他不

辞辛劳,深入穷乡僻壤,驻足山野川林。

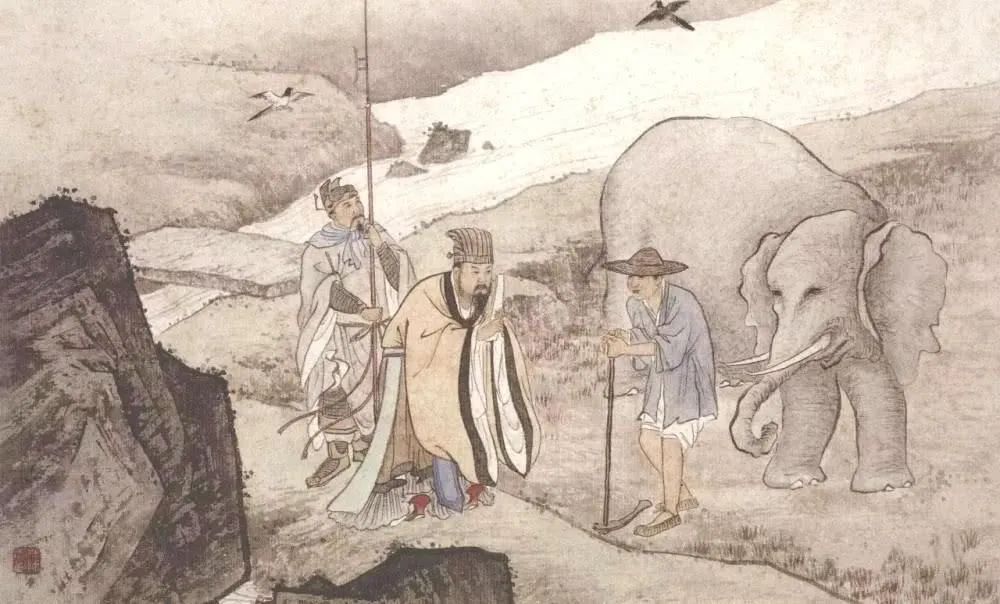

为了考察舜,他就亲自到田边观察。

当时舜正驾着两头耕牛在田间忙碌,边走边扬鞭抽打,鞭子没有抽打在牛身上,而是打在扶犁挂着的一个簸箕上。

尧不解,上前询问缘由。

舜拱手施礼说道:“牛任劳任怨,我不忍心打它,但牛也有惰性,不打它就懈怠,我抽打簸箕,两头牛都以为我打了它身边的牛,所以都很卖力。”

尧频频点头,对舜的善心和智慧表示认可,一个对牲畜都有爱心的人,当然也会爱自己的百姓。

(尧访舜图)

此时的尧,心中已有了选择。

虽然已经敲定人选,但尧还是犹豫不决,这毕竟关系到整个部落的荣辱兴衰,他又制定出一系列的测试方案,继续考察。

这场艰苦卓绝的考验

,不知不觉已经过去三年,尧觉得舜在道德和能力上完全能够胜任,于是在文祖庙前举行禅让大典,将大位传给舜。

尧打破了国家权力只能由贵族成员担任的“戒律”,凭着以民为天、爱民如子的理念做支撑,殚精竭力地完成了权力交接。

这是一次明鉴又完美地交接,人们用“尧天舜日”来纪念他们的功德。

历史告诉我们,招揽人才是治国中最为重要的环节之一,善于接纳、委任贤人,才能成就太平盛世。

尧就是这样一位一心为公的卓越帝王,他圣明仁爱,深受民众拥护爱戴。

他“教化万民,协和万邦”,给人的感觉永远是如沐春风。

司马迁《史记·五帝本纪》中这样描述:“其仁如天,其知如神。就之如日,望之如云。富而不骄,贵而不舒。”

尧文治武功

、政绩卓越,为农耕文明做出巨大贡献,但最让世人推崇的是他创建的禅让制。

尧传贤不传子的故事,更是家喻户晓。