"投资银行在线"是一个资本与项目对接的互联网金融平台,围绕“早期投资、私募股权融资、项目并购退出”提供一站式金融服务。如果您有靠谱的项目,请将商业计划书发送到: [email protected]。

编者按:

昨日(10月6日),本是8天的超级黄金周中普通一天,却对港股意义非凡。

当日,香港恒生指数收涨0.28%,报28458.04点,创2007年12月以来收盘新高;周涨3.3%。恒生国企指数创2015年6月份以来收盘新高,周涨5%。——

相信这一幕,会让1.3亿A股投资者看得心痒。

没有对比就没有伤害。

截至10月6日,恒生指数在今年的涨幅近30%,而A股今年前9个月涨幅约8%

,并且近期交易清淡,9月27日与9月28日,A股的单个交易日振幅就分别录得0.28%和0.25%。

除了恒指三天大涨,还有一个现象让投资者感到欣喜!

一举超越2015年“大时代”高位

由于休假制度的不同,港股在“国庆黄金周”期间有3个交易日,分别是10月的3日、4日和6日。此前投资券流行这这样的笑话,“港股最大的利好,就是A股没开市。”至少在这个假期,得到了应验。在3日、4日、6日,恒生指数分别上涨2.25%、0.73%、0.28%。国企指数更是分别上涨了3.62%、0.81%和0.54%。

▲恒指今年涨幅近30%

事实上,上述三天的大涨固然喜人,但是让投资者更欣喜的是,恒生指数站上了近十年的新高,一举突破了2015年大时代(香港市场俗称2015年市场的大涨为“大时代”)的高位。

在恒生指数突破2015年高位后,突破三万点成为了市场下一个憧憬的关键点位。

纵观港股市场,恒生指数在2007年到达了历史高点31958点,虽然此后点位大幅下滑,但是总的来说仍是震荡向上运行。而此次显著的上涨,还要从2016年2月开始,当时恒生指数的最低点位还在18279点,随后便开始了显著的震荡向上,至今已经上涨达53.45%。

在重回港股“大时代”之际,还是让我们重温一下今年3月格隆汇专栏作者静水深流发表的这篇《乘风之势,虽远必至:为什么我说港股大牛市刚刚开始?》文章,或许这会对你判断当前的港股市场形势有所帮助。

关于投资,现代人类的智慧,未必比得过距今2300年前的孟子

,大型计算机量化交易的强大程序,或许还不如普通简单的一句

“虽有智慧,不如乘势;虽有鎡基,不如待时”

对投资者带来的帮助更大。

港股市场,作为价值洼地的形象已经矗立多年,国际资本呼风唤雨,“低估值”、“成熟市场”成为港股的代名词,但当时间迈入2017年,港股市场开始出现多年未曾发生的积极变化。

自2016年12月28日,恒生指数创下近半年来最低点21488.82点,随后,市场不断走高,截至2017年2月27日收盘23925.05点,累计上涨幅度达到11%,并在2月21日创出近期新高24213.64点。对比同期A股、美股走势,港股完全可以用独领风骚来形容。

透过现象看本质,无论在证券、期货、货币甚至大宗交易市场,都有一个普遍规律:

历史会重复,但不会简单重复

。

每一轮大行情的产生都是多个关键因素在特定时间窗口叠加共振形成的

,因果之间的拨云见日,需要我们梳理数据,遁寻逻辑,辩证分析,得出结论。

▌一、资金南下,源源不断

毫无疑问,企业拥有内在价值,但

市场价格定价却是一种流动性现象

,而投资的艺术,本质是在价格与价值之间做判断。显而易见,推动股价上涨的最基本和最直观因素就是资金。所谓的市场定价权,是由资金决定的,需求方的资金决定了供给方的股价。

风起于青萍之末,2014年11月沪港通正式开启,根据上海证券交易所披露信息,当年一个半月实现港股通买入成交金额:154.8亿元,卖出50.83亿元,净买入额为:103.97亿元;三年后到了2017年,仅仅2月份港股通买入成交金额就达到了681.27亿元,卖出420亿元,净买入额为:198.28亿元。

相比2014年,现在每月港股通成交金额已是当年的数倍。

(以上数据来源于上海证券交易所 单位:亿元)

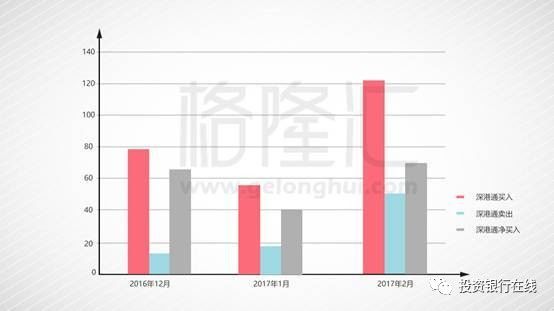

再来对比一下深港通的数据变化,

深港通于2016年12月正式开通,三个月以来,资金流入有着异常明显的放大

(注意,由于圣诞节假期以及农历新年假期因素,1月份数据出现回落,这种情况在沪港通里一样存在,但2月份数据立即出现上升)。

(以上数据来源于深圳证券交易所 单位:亿元)

直观的表象,资金南下,是一个正在发生的现实,而且这个现实对港股市场将产生越来越深远的影响。

▌二、趋势形成,不可逆转

浪成于微澜之间

。

趋势是怎样形成的呢?

记得有这样一个励志故事:一位著名的推销大师在告别他的推销生涯时,应行业协会的邀请来讲他的成功史。那天的会场座无虚席,人们在热切地等待着他的精彩演讲。当大幕徐徐拉开,舞台的正中央吊着一个巨大的铁球。为了支撑这个铁球,台上搭起了高大的铁架。这位老人请数位身强力壮的年轻人用大铁锤去敲打那个吊着的铁球,直到把它荡起来。可惜,除了发出短暂而巨大的声响,没人成功。

最后,老人从上衣口袋里掏出一个小锤,然后认真地,面对着那个巨大的铁球。他用小锤对着铁球“咚”敲了一下,然后停顿一下,再一次用小锤“咚”敲了一下。人们奇怪地看着,老人就那样持续着工作着,10分钟过去了,20分钟过去了,会场早已开始骚动,有的人干脆叫骂起来,可是,老人仍然一锤一停地工作着,他好像根本没有听见人们在喊叫什么。

大概在

老人进行到40分钟的时候

,坐在前面的一个妇女突然尖叫一声:“球动了!”

刹那间会场立即鸦雀无声,人们聚精会神地看着那个铁球。那球以很小的摆度动了起来,不仔细看很难察觉。老人仍旧一小锤、一小锤地敲着,人们好像都听到了那小锤敲打吊球的声响。吊球在老人一锤一锤的敲打中越荡越高,它拉动着那个铁架子“哐、哐”作响,它的巨大威力强烈地震撼着在场的每一个人。

身在市场中的投资者,往往难于觉察趋势的到来,可趋势就是这样用一次次小的冲击逐渐撕开市场的裂口,直到给予更多人信心,用更大的资金直接破门而入,直至最后的摧枯拉朽

。

概括中国民主革命先行者孙文的革命,三个特征:没有钱,没有军队,一次接一次的失败。

孙文没有一次领导革命是成功的,也几乎没有一次策划是有效的

,但是,

正是在他这个小锤持续不懈的反复敲击之下,满清这个庞然大物,居然轰然倒下

。

现在的港股正处于攻城破门的前夜,趋势形成的初期。让我们从市场和资金流动性的角度来梳理一下逻辑。

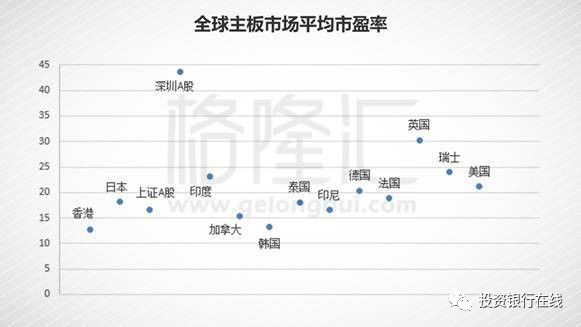

1、市场:港股市场的投资价值来源于超低的平均市盈率

平均市盈率是衡量一个市场投资价值的最直观指标

。

截至2017年2月28日香港恒生指数股票平均市盈率为12.75,是全球证券市场的真正价值洼地。

(数据来源于WIND资讯)

当行情真正来临时,你会发现:便宜确实是王道。当年你爱理不理,熟视无睹的便宜,在不久的将来,你将高攀不起。

2、资金:内热外冷的结构性因素提供了源源不断的港股投资动力

内热:通胀热——国内通胀预期下的投资冲动

据国家统计局网站《2016年国民经济和社会发展统计公报》,2016年年末广义货币供应量(M2)余额155.0万亿元,比上年末增长11.3%,而2016年全国GDP为74.4万亿元。

2016年我国的M2/GDP为2.08;用一句粗暴的话来解释:现在我们供应一块钱人民币只能拉动0.5元的GDP

。诚然,该比值并非越小越好,但比值过大,则意味着货币供应对GDP的拉动作用越来越小,意味着货币在沉淀,没有及时流通,相对应的就是居民储蓄和商业银行不良贷款增加,据央行发布2016年金融统计数据,12月末人民币存款余额达150.59万亿元,突破百万亿元大关。截止12月底,我国个人存款余额为59.78万亿元。人们持有储蓄的最终原因,除了不敢消费,是没有合适的金融投资产品替代货币。

(数据来源于WIND资讯)

而

金融机构不良贷款(包括地方债务),最终还是要通过货币稀释来全民买单

。

要知道,2015年1月我们的M2是124万亿,到了2016年8月这个数字是150万亿,这一年多25万亿的增量,飞涨的房价作为见证人在那里矗立着。与之相随的,是2015年,2016年地方政府债券发行的突飞猛进。

是的,市场普遍的逻辑是

地方政府的发债勇气来源于高价卖地的底气

,可是问题来了,2016年10月,在黄金周的后几天,全国各地相继传来限购的严厉调控政策,地产成交量立竿见影下跌,进入2017年中央定调“房子是用来住的,不是用来炒的”,到了2月份,舆论开始为推出房产税做准备。

以此一路,

伴随着房地产交易量急剧下跌的是另一个字:“涨”

:家电涨、家具涨、造纸涨、水泥涨、铜价涨、汽车涨,随着中央供给侧结构性改革的深入,供给端去产能的进行,大宗商品价格明显回升,下游传导效应正迅速蔓延开来,接下来猪肉涨不涨我们不知道,但

通胀的苗头在我们的日常生活中已经抬起

,那银行里近60万亿居民存款的持有者不知会不会心慌?

面对屈指可数的金融产品,面对平均市盈率几十倍,且注册制注定将全面放开的沪深A股,还有比买入全球资产洼地的港股更好的投资选择吗?

3、外冷:汇率冷——美元加息预期下的资产保值需要

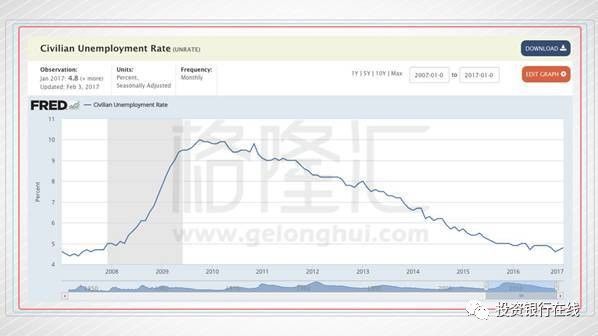

2015年12月17日,美联储开启了十年以来第一次加息,虽然幅度极小,仅仅25个基点,并且与市场预期一致,但与此相应的是人民币兑美元汇率十连跌,进入2016年1月份,A股的熔断表演让很多投资者肝肠寸断。可一切并没结束,时至2016年12月15日美联储12月份会议再次宣布加息25个基点,并明确预计未来三年(2017~2019年)每年还将加息三次。

无论国内多少专家在反复争论美联储下一次加息的准确时间,也不管2017年美国总统特朗普宣誓就职以来表达过多少有关中国汇率问题的言论,但美国经济复苏和就业改善的事实就在那里放着,全球美元回流美国的趋势就在这里进行着,美股的新高纪录也在一个又一个的打破着,我不知道巴菲特先生乐观预期道琼斯指数会涨至10万点的言论是否可信,但可以确定的是

美国的确已经进入加息周期。相伴随的,一定是新兴市场货币的汇率下跌风险

。

(美国城市失业率不断下降,数据来自美联储经济数据库)

港币目前实行的是联系汇率制度,直接挂钩美元,其间只有极小的浮动空间,所以,国际上将港币计价资产等几乎同于美元资产

。相对于高高在上的美股,规避人民币汇率下跌风险,换入以港币计价的低估值港股资产是最佳的选择,没有之一。

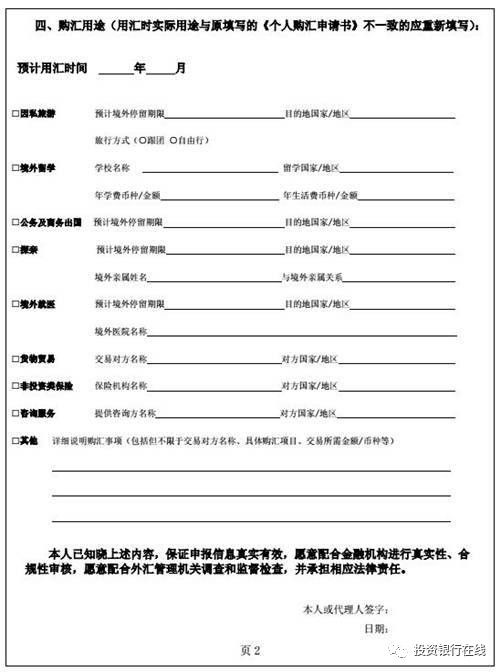

我国外汇管理部门在2016年12月31日加强了个人外汇信息申报管理,从某种意义上说这是国家加强外汇在资本项目下的流动管理尺度,对外汇流出失控风险做出了规避,也在一定程度上缓解了人民币贬值预期;同时我国也释放出了汇率挂钩一篮子货币的人民币市场化战略。

但经济理论告诉我们货币市场的长周期并不会因为减少外汇流动或者调整对标货币等人为干预措施而改变其既定的运动方向,否则,它就会出轨

。历史上,汇率双轨制,在很多国家的特定阶段都曾经存在过,我们也不例外。

(外汇管理局严格购汇使用申报制度)

还好,我们有沪港通和深港通,让我们可以以人民币来购买、持有港币资产,所以,

我们看到的是资金不断的南下、再南下

。

2017年2月媒体援引国泰君安国际董事会主席阎峰称,中国社保基金正在买入港股。阎峰在媒体采访时称,国泰君安公司和其香港部门,已经为中国社保基金购入A股和港股提供咨询服务和交易服务。当然,很快, 国泰君安很快就出面否定此消息,显然,这种带有容易激起投资者盲目投资冲动的话并不合时宜。但是,数据能说话,而且能说实话。

从港交所披露的数据来看,

内地投资者大举进军港股市场自2013年以来就形成了明显的趋势

,春江水暖鸭先知,作为最具实力的机构投资者,社保基金焉能不知?

(数据来源于港交所)

2016年,根据港交所披露的最新数据,香港市场日均成交量为669亿港元,据当时的大行乐观估计,算上深港通增量,2017年港股日均成交量也就是800亿港元左右。可是,时间才过了两个月,2017年2月15日港股日成交量一举突破1000亿港元大关。

可以预见,当美元进入2017—2019年的多次加息时点,

随着美元汇率的不断走高,会有越来越多的人民币资金通过港股通渠道涌入到香港市场,摧枯拉朽的大行情指日可待!

▌三、该买什么?

综上,在

内热外冷的流动性双重驱动下,2017年港股注定将成为最大的投资风口

。

但先别激动,进入港股这样一个与A股截然不同的国际化市场,我们应该如何规避风险?应该买什么?

我的建议是:管理风险是投资成功的关键,重点关注:央企、国企混改、AH折价、指数基金以及格隆汇陆港300指数成份股。

港股市场,在国际上保持长期的低市盈率有很多复杂的原因,比如香港是一个资金进出自由的全开放市场,香港没有中央银行,对市场一直保持最少干预,港股直接受到美股和A股的双重复合因素影响等等,但如果要找一个能让人亏大钱的因素,无疑只有一个——老千股,这是让很多内地投资者铩羽而归,获得惨痛经验教训的案例集中地。

老千股不是香港的特例,但A股有万事皆管的证监会,美股有集体诉讼制度,而港股的监管层在秉持自由市场的精神在监管尺度上有着对上市公司过于呵护的倾向,这就要求上市公司保持自律。但在一个以金钱为交易媒介的场所里让卖方保持自律是何等艰难啊,这不是对人性的考验,是对良心的折磨,如果出千不犯法可以轻易赚钱,那要主业干什么呢?

所以,在港股投资还要擦亮眼睛,很多外资机构投资港股也采取最简单的方式,不去覆盖市值低于100亿小票,仅仅看行业龙头,这样容易规避千股,但是,这也不是万能之法。就算大摩、美林在港股市场被暗算的例子也不在少数。

而最最可靠的投资,无疑是在香港上市的央企、知名国企和A-H两地上市的蓝筹企业以及老牌港资公司,如果喜欢收息可以多看看派息历史稳定的高息股,这是很多香港本地投资者的偏好,曾经有一位传奇的香港出租车司机,每月固定拿出薪水的一部分买入汇丰银行(00005)的股票,在坚持了18年以后,依靠汇丰银行每年的分红派息实现了财务自由。

再如果喜欢投资独特品种,也可以看看博彩股,这是内地投资稀缺的品种。如果要关注一些市值稍小的企业,可以多看看格隆汇精心编制的

格隆汇陆港300指数成份股

。实在没时间去分辨企业质地的,直接买入指数基金也是一种不错的选择。

▌结语

香港,曾经的东方明珠,所有中国人的骄傲,但现在的香港,阶层流动的固化正导致社会撕裂的日益加深,进而影响到整个香港的经济活力,相对新加坡,香港日趋黯淡。

但是,不要忘记,香港的身后,还有内地大陆,还有祖国的鼎力相助,

沪、深、港资本市场联通仅仅是第一步

,中资机构不断入驻,优惠政策的不断加码,不管你接受怎样的意识形态,但都要接受既定的事实——香港,是中国的香港,不管道路有多曲折,她一定有着光明的未来!

投资大师索罗斯说:“

趋势一旦形成便会自我加强

”,在二级市场,由于资金买入引起的上涨往往会吸引更大的资金买入而造成更大的上涨,赚钱效应对资本具有天生的吸引力。港股2017年开年之后凌厉的走势,仅仅是开端,不是结束。

引用《商君书•禁使》的一句话“

飞蓬遇飘风而行千里,乘风之势也,故托其势者,虽远必至

”。

(申明:文中所涉及股票以及投资建议仅供参考,并请注意美元加息而引起的市场短期震荡风险)

写在恒指突破28000点之际:港股资深投资人系列采访

原文:云锋金融公众号

采访对象:前私募基金合伙人;香港本地交易员;知乎上的美股大V

编辑:云深不知处

转发请注明出处

前

私募基金合伙

人

采访人背景:做过大买方的海外分析师,也当过A股的私募基金合伙人,自诩为重视基本面的价值投资者。

股票投资年限:10年,港股投资年限:4年

Q:最初是什么原因进入港股的?

A:因为工作原因,其实我很早就有关注港股市场。

前几年在美国上市的中概股没有被纳入MSCI指数体系之前,海外资产管理机构想要投资中国,最主要的渠道就是香港股市。

但当时和这些专业投资者聊,感觉金融危机之后他们一直就不看好中国,最初因为四万亿,后来因为地方债务隐患等等,看空中国在很多投资圈是一种“政治正确”。

所以那时候去看主流机构在全球的股票配置比例,会发现对港股的配置比起指数基准来说简直低到不能再低。

因此当时我从反向投资的角度,就觉得港股是不是有机会。不过因为工作性质不允许买卖个股,所以也就是在场外看看。

后来沪港通开了,自己也离开了那份工作,可以自由投资了,就自然而然的开始进入港股市场。

特别是到了15年2、3月份,当时感觉到A股已经进入大牛市中后期,市场没有了明显低估的机会,所以开始把主要的资金都放在了港股。

Q:还记得第一只买的港股是什么?

A:我记得应该是珠江钢管,但这大概也是最失败的投资之一(笑)。

当时买它是因为2014年油价暴跌之后这只主要做输油管道的公司也跟着暴跌,PB跌到了0.3还是0.4,然后公司将广州郊区的厂房搬迁后,又将工业用地转成了商业用地,开始盖楼卖楼,所以觉得会有烟蒂股翻身的机会。而且越跌越买,加了很多仓。

其实这是犯了港股大忌之一,就是试图左侧抄底。因为港股的散户少,逆向投资的人其实很少,而股票低估的时候低到不可思议,跌破净现金值都是有可能的,所以做左侧投资压力会很大。

后来楼是盖起来了,也赶上了房地产的好时候,销售很火爆,但公司却没有因此特别分红,所以港股投资者根本不买账。而且主业一直都一塌糊涂,盈转亏,亏转大亏,本来负债率就高,净资产很快就亏掉了不少,原来看到的低PB变成了价值陷阱。

但我的止损还是不够利落,一直幻想会有契机可以翻身。直到2016年年报出来,发现业务实在是没有起色,这才割肉,前前后后亏了50%吧。

第一只买的港股就亏这么多,也算是开局不利了。不过也学到了很多,知道港股和A股不一样,跌起来真的没有底,不要幻想会有韭菜帮着撑估值,甚至超跌反弹的机会都很难有。

Q:说说投资港股路上印象最深刻的经历?

A:应该是2015年4月的那次暴涨了吧。因为A股有涨跌停板限制,在牛市里最多也就是几百只股票一起涨停。结果清明假期因为证监会开了公募基金通过沪港通投资的口,于是假期结束的第一个交易日港股集体跳空高开。

我当时还在上班没看盘,结果手机一直在响,拿起来一看发现是交易软件的涨跌幅提醒。再一看,港股自选股平均涨幅在20%以上,眼珠子都快掉出来了。

不过那次暴动没持续多久,因为是投机资金和杠杆资金炒作的结果,长线资金都还没来得及动,所以很快就哪儿来回哪儿去了,自己的持仓也基本上都做了一次过山车。但也因此见识到了港股不是没有赚钱的机会,只是需要契机。

Q:分享一下最赚钱的经历吧?

A: 应该是南方航空吧。当时油价暴跌后觉得对航空公司应该特别有利,而且人民币还在升值。既然判断油价一时半会爬不起来,就开始看航空股。

先是买了A股的南方航空,吃到了2014年底的一波。然后回过神来一看,发现港股南航要便宜50%,虽然港股当时也涨了一些,但绝对价格也就是A股没涨之前的水平,于是就卖了A股买了港股。后来大概第一波股灾之后反弹的时候走了,总共赚了三四倍吧。

在这个事儿之后我总结了两条经验,一个是港股因为机构投资者为主,而且之前海外机构又居多,大家的投资决策流程都比较长,所以就算出了什么利好,也要等挺久才会反映在股价上。所以对于这种AH股都有的企业,往往可以一条鱼吃两遍,十分给力。当然现在内地资金越来越多的往香港涌,像这样的机会就少了很多。

另一个是港股其实非常适合做戴维斯双击。因为杀估值的时候会杀到特别狠,跌到小股东怀疑人生,比如0.2、0.3倍PB,又或者是跌破净现金,这种在A股是几乎不会出现的。而且港股经常会很理性给周期性股票一个折扣,认为他们的盈利不可持续,但等周期真正来了之后,这个折扣又会收窄。

所以等到企业经营状况好转时,估值回归叠加盈利提升,会让股价上涨时绑了个火箭。这一点今年在内房股,比如恒大、融创乃至我买过的雅居乐身上也体现的特别明显——之前是所有人都唾弃,没有人看好,所以估值可以杀到两三倍市盈率,相比A股的房地产股简直便宜到不行,然后今年就飚了。

Q:想对跃跃欲试的港股小白说点什么?

A:港股真的是个很考验投资能力的市场。像今年这么大的牛市,指数涨了30%多,腾讯舜宇吉利等大白马涨到飞起,但其实股价上涨的公司只占一半,这在A股是不可想象的。

每次A股牛市里,大家最津津乐道的就是消灭1元股,然后依次消灭5元股、10元股,但在港股市场里,再大的牛市还是会有很多股票是仙股(指股价低于1港币的股票),还是会有很多股票不涨反跌。所以指望像在A股那样,遇到牛市就闭着眼睛买入然后等轮动补涨,在港股是会吃大亏的。

但港股又是一个散户非常有用武之地的市场。国内的券商基本上完成了对A股公司的全覆盖,而且研究员们比谁都勤快,所以哪个公司有点什么新动作,哪个公司下个季度可能业绩会超预期,基本逃不过研究员的眼睛。

这些券商研究所服务的对象,显然不是散户,而是那些基金啊保险等大金主,所以机构也都会第一时间得知基本面或者消息面的变化,从而完成买卖交易。因此对于散户来说,信息不对称特别明显,能跟在机构身后喝口汤就不错了,还经常会被割韭菜。

而港股不同。我记得有过统计,所有大投行研究员覆盖的港股公司加起来只占市场的30%。剩下70%虽然有很多老千股或者半死不活的烂公司,但也经常会有遗珠的好企业,基本面发生变化了,可是股价却没变化。港股投资者往往“不见兔子不撒鹰”,甚至“见了兔子还要想一想再撒鹰”。

所以个人投资者如果真的能做深入研究,搞清楚投资逻辑,完全可以买入后淡定的等到研究员逐渐开始覆盖,机构慢慢开始买入,流动性变得越来越好,最后企业被纳入指数、沪深港通等,形成了正向循环,这时候再把货卖给那些急切要接货的机构们。

一句话形容吧,港股既是天堂也是地狱,如果对自己的投资能力特别有信心,就放马过来,就算不是专业投资者也能获得很好的收益。但如果是人云亦云或者没有扭转做A股的思路,那港股也绝对会让你体验到生不如死的感觉。

香

港土著资深交易员

采访人背景:香港土著 资深交易员

股票投资年限:12年,港股投资年限:12年,输嬴一笑间

Q:

最初是什么原因进入港股的?

香港人的生活和金融市场是一种水乳交融的关系。

每天电视里财经新闻都是主角,播放连续剧的时候底下经常也会滚动股市动态。到街上,老人家都在研究赛马,年轻人呢就会聊聊上市公司。

股价啊K线啊这些东西,早就渗透到香港这个城市的每一根毛细血管里了。

我从小在家人的耳濡目染下,也是很早就开始接触到股票市场,久而久之就对那些跳动的数字产生了浓厚的兴趣。在香港,只要你感兴趣,媒体上的财经新闻和大量的相关书籍简直唾手可得,我的大部分基础知识也是从中得来。

上了大学以后,我觉得光纸上谈兵是没意义的,得用真金白银去实盘操作。家人也支持,给我提供了一些资金开始投资港股。

这点可能和内地不一样,在内地让大学生炒股是一种不务正业的体现,而在香港,这是有理财意识的象征,其实很多家庭都是支持的。

Q:还记得第一只买的港股是什么吗?

我记得第一只买的是万威国际(167.HK) ,具体什么原因已经不太记得了,总之是那个年代比较红火的科技概念股,而且也确实见过他的产品,觉得不是完全的老千。研究了一下技术形态和基本面,就下手了。

但这次的投资完全可以说是一场恶梦。才买了不过几天,这家公司便宣布供股*,然后第二天一开盘股价就跳空低开了30%。这也是港股的可怕之处,没有涨跌停板,一旦有超出市场预期的坏消息,第二天跳空下杀的几率很大,会让人措手不及。但同样的,如果有好消息的话,也会让人来不及上车,瞬间股价就会被拉上去。

说回万威国际,当时心情烂透了。因为第一次上手直接就投入了真金白银,心理波动很大。如果之前能多做一些模拟盘交易,特别是如果有现在这样和实盘交易几乎一模一样的模拟交易系统,这样可以对市场有更多了解后再转成实盘交易,相信就能更坦然的面对涨跌了。

Q:说说投资港股路上印象最深刻的经历吧?

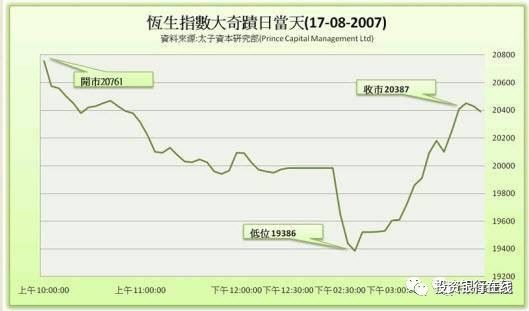

应该是2007年8月17日那个被称为”大奇迹日”的一天吧。

当天恒生指数受外围股市的影响,一度下跌了超过1200 点,而且是下午开市后垂直下跌。我当时入市时间还不久,但也能感觉到周围股民的绝望。

但等到收市前90分钟,突然从内地传来了“港股直通车”的消息,带动恒生指数从低点极速反弹。虽然收盘还是跌了两百多点,但之后的升浪正是从这一次反弹开始。两个多月内,恒生指数涨了60%,一举到了历史高位32000点左右,置身其中的股民深刻的体会到从地狱到天堂的感觉。

我觉得这正是股票最令我着迷的地方,他和赛马、赌博之类的刺激感觉还不太一样,是一种持续的,而且自己掌控感更强的刺激,再加上有外界因素的助力,确实能给人留下非常深刻的记忆。

Q:分享一下最赚钱的经历?

应该是承兴国际控股(2662.HK) 。去年初买了之后一直持有到现在,大概赚了四倍。

当时买它的原因是因为公司刚易手,然后我搜了一下新老板的背景资料后,发现她的人脉极强,很多跨国公司都是她的客户,而且泛娱乐的业务在国内大有可为,所以我用了真金白银投下了信心的一票。

港股的好处就是市场一开始往往是用非常悲观的预期来看待一家公司的业务转型、卖壳、重组之类的举措,只有当公司一步步证明了自己的新业务发展,股价才会水涨船高。这和内地股市上来不管三七二十一先给最乐观的预期,N个涨停之后再来消化估值完全不同。

而且内地股市很多时候这种涨停板的钱小散户是赚不到的,消息人士都会提前布局然后直接大单封一字板,而港股则有很多上车的机会。

Q:想对跃跃欲试的港股小白说点什么?

港股有很多自有的交易规则,对港股小白来说肯定需要花一点时间去适应。港股可交易品种挺丰富,除了股票之外也有交易所买卖基金、涡轮和牛熊证等,这些产品也可以帮助投资者制定适合他们的交易策略。

刚才也说了很多港股的好处,但最后还是泼一泼冷水,从交易员的角度给想要参与港股的投资者一点建议。

因为港股市场是一个成熟的金融市场,参与者除了大部份是机构投资者外,散户也大多是有多年交易经验的,所以不会有那么多“韭菜”和你对赌,再加上市场的交易量相比A股小太多,所以一些市值比较小的公司股价大起大落、一路下跌等等事情都时有发生。

投资者能做到的就是不要把鸡蛋装在一个篮子里,另外对于新入场的小白,最好从大白马、市场公认的蓝筹股做起,不要看到股价便宜就去碰那些仙股,否则很可能会死的很惨。

知乎大V散户

采访人背景:小散户一枚,有过短暂的美股分析师经历,知乎粉丝逾两万。以基本面研究为主,也会看看技术指标,信奉“百无禁忌,挣钱就行”。

股票投资年限:5年,港股投资年限:1年

Q:什么原因进入港股?

A:2015年股灾之后,就陆陆续续听到有人把资金转移到港股市场的消息,不过真正下定决心的原因,还是因为大老板在群里吼了一句,“今年港股市场一定会有一波机会,我们要把重心放到这里。”

作为一名敏(gen)感(feng)的投资者,如果对这样的信息还置若罔闻的话,实在愧对我多年的“韭菜成长日记”,何况这还是我们基金经理出身的大老板的判断。

当然,有想法和真正决定做之间还是差了很多功课的。在下定决心投资港股之前,我阅读了很多相关的资料。因为之前对美股比较熟悉,然后港股市场整体来说又和美股有比较大的相似之处,比如都是基本面驱动啦,机构投资者为主啦,所以了解起来还比较快。另外我也特别研究了技术面,比如恒生指数在月线级别,如果能够破了前高的话那么趋势肯定会更强。所以,最后就下定决心要买港股了。

Q:还记得第一只买的港股是什么?

A:这个问题其实可以接着上面回答,当时虽然下了决心买港股,但是具体买什么也不太了解。我自己的投资经验大部分都集中在美股市场上,对美股的科技类企业比较熟悉。而港股又是一个以金融、地产、基建等大市值公司主导的市场。

而且,简单的看过一些港股的投资者访谈和研究报告,感觉虽然港股市场在A股、美股、港股这三个市场里面流动性最差,但是却又一个最有效的市场,本身以机构主导,预测未来几个季度的盈利能力远超普通散户。作为一个小散户,承认市场比自己聪明,这点觉悟我还是有的,所以也就不打算在港股市场找alpha超额收益了。

那么谈到Beta,大部分人的反应肯定是买指数,不过恒生指数让我不太喜欢的一点就是成分股里面有很多没什么成长性,而且还具备高杠杆属性的地产、金融股。然后,转念一想既然所有的牛市都是龙头股领涨,那么干脆买腾讯算了,也算是买了一个增强型的港股指数基金。而且看了一下腾讯的财务报告,资产负债水平、潜在业务(比如还没有完全释放的广告业务)、盈利增长都还不错。唯一的缺陷大概就是估值挺贵的,当时2万多亿的公司按照1.3倍的peg来估,始终觉得有点滑稽。

结果没想到的王者荣耀如此火爆,造成腾讯的收入和估值都创了新高,一不小心中了一个戴维斯双击,看来我和港股还蛮有缘的。

Q:印象最深刻的经历?

A:最深刻的印象就是2015年股灾全程在场了吧。

因为一些个人原因,4800点才进的A股,牛尾没有抓到,却与熊头撞了个满怀。当时,证监会开始清配资,指数开始回调,风险开始积蓄,但是市场依然盲目乐观,认为跨越上一个6000点牛市近在咫尺,等到第一次千股跌停的时候,指数暴跌到4000点的时候,恐慌情绪才开始释放。然后证监会紧急纠结国内二十几个像重阳投资这样的私募,一边发联合申明说价值投资的机会显现,一边各掏腰包买了点成分股,市场有了千股跌停后的第一次反弹。我也是这个时候跟着大佬们进去的,当时还觉得自己特聪明~

然而没想到的是,第二天直接就高开低走,最后直接又来一个千股跌停,瞬间我就懵了。以我仅有几年的投资经历,完全没遇到过这样的极端行情,还记得当时国外的朋友还打趣的问,你们国家的大盘是在除权吗?

左思右想之后,就决定既然看不懂那就不玩了,然后在跌停板上把所有仓位都清掉。接着,又把模拟盘满仓分级A用来观察市场。在当时那个市场,用人心惶惶、流言蜚语来形容再恰当不过。一方面大家将信将疑国家队的力量,另一方面又在股灾1.0,股灾2.0的进程中,千股跌停的惨剧中不断的徘徊究竟是割肉还是坚持。而我因为始终觉得看不懂当时的市场,也不敢轻举妄动。反而是自己满仓的分级A模拟盘,却因为作为A股市场为数不多具有对冲效应的品种,而以正收益大幅跑赢了沪深指数,导致更加不敢轻易入市了。

股灾2.0之后,大概2800点位置,开始第二次尝试性建仓实盘,然后市场真正第一次的大幅反弹是从这里,一度也以为股灾已去,慢牛重启,又把仓位加回来,结果,证监会推出熔断模式,导致股灾3.0的发生。股灾3.0的千股跌停的第一个交易日晚上,我左思右想之后,觉得不能坐以待毙,就在美股市场上,找到两倍做多沪深300的ETF (代码:CHAU),一咬牙,顶着两个点的贴水(因为市场判断明天可能会继续暴跌),放了等量做空仓位,用于对冲覆盖A股的仓位。果然,第二天开盘股指低开3个多点后,继续向7%的熔断机制触发。第一次熔断15分钟,接着触发了第二次熔断,导致当天交易所提前收盘,创造了近年来证券行业,提前下班纪录…….再之后,熔断机制被暂停,股灾3.0过去,市场波动率下降,慢慢走出阴霾,回过头来看,全程经历股灾,还基本没受什么伤,全靠胆小和运气好……

类似这样股灾中的投资经验,在港股市场其实也可以实现,因为无论是牛熊证还是反向ETF,都可以对冲自己的多头仓位,这个比起A股来说还是方便很多的,这也是我现在选择配置港股的一个额外的原因吧。

Q:最赚钱的经历?

A: 最赚钱的话,是指收益还是收益率呢,因为以前也瞎搞过期权,但是不成体系,基本上是大赚大亏,做了一场过山车。

港股的话其实就是腾讯了吧,这个之前也介绍过了,那我说说真正靠分析捕捉到的一只美股大牛股吧,毕竟港股和美股还是有相似之处的,可以供大家参考。

这家公司就是英伟达Nvidia。当时,朋友推荐了VR概念组合,提到了英伟达。然后我就去翻看了英伟达的资料,才发现这家公司很不简单,已经在人工智能、云计算、数据中心、无人车多方面业务做了布局,而且本身资产质量、企业商誉都非常好,也跟一些技术行业的朋友打听了英伟达的技术实力,总之,在GPU领域远远超过老二AMD。总之,无论是估值、还是资产质量、题材概念、管理层能力、企业商誉都感觉真是找不到一个缺点。

另外一方面,Alpha Go战胜李世石,把人工智能带进了大众视野,也带进了资本市场。当时看到的一个核心需求,就是人工智能所需要的计算能力,对GPU这种大规模并行计算的芯片有大量的需求,这对于一个英伟达来说,是一个产业级的需求风口。Alpha Go 战胜了李世石,是人工智能发展的里程碑和标杆之一,后续会大规模提高对GPU的需求。

后来,没过多久,英伟达的价值就被市场发现了,数据中心的订单源源不断的涌来,营收不断创新高。PE估值也从硬件制造销售的区间,进入了人工智能的区间。不过,可惜的是,中间因为自作聪明,想做一波高抛低吸,结果不小心踏空了一个很大的主升浪,后悔不已。痛定思痛过后,也就懒得再折腾短线操作了。

如果要将美股英伟达这样的案例对应到港股上,其实就是类似舜宇光学科技和瑞声科技这样的科技大白马。看准了行业前景、公司地位等因素,如果估值还不贵,那就得果断买入。因为港美股不同于A股,大家对于未来盈利的预期不会打得特别满,所以股价会跟着盈利增长慢慢向上,万一撞上风口估值还发生了切换的话,赚的还能更多。这一点对散户还蛮友好的,不需要内幕消息也能赚到钱。

Q:想对跃跃欲试的港股小白说点什么?

A:额,作为一个小白,我其实也不知道应该跟小白说什么。说“苟富贵,勿相忘”可以吗?(笑)

个人觉得港股因为机构作主导,散户流动性不足,所以在定价方面经常比较准确吧,常常不会给普通投资者带来额外的收益,一分净利润对应一分股价。

有时候看起来的AH溢价,或者同行业公司不同倍数的估值,很大程度上是因为港股自身的定价机制决定的。所以,在逻辑上,太过直白的套利策略不推荐重仓持有。有时候,投资还是安全保守比较重要,华尔街有句老话,There are old traders and there are bold traders, but there are very few old, bold traders。(完)

利益声明:

本文内容和意见仅代表作者个人观点,作者未持有该公司股票,作者提供的信息和分析仅供投资者参考,据此入市,风险自担!