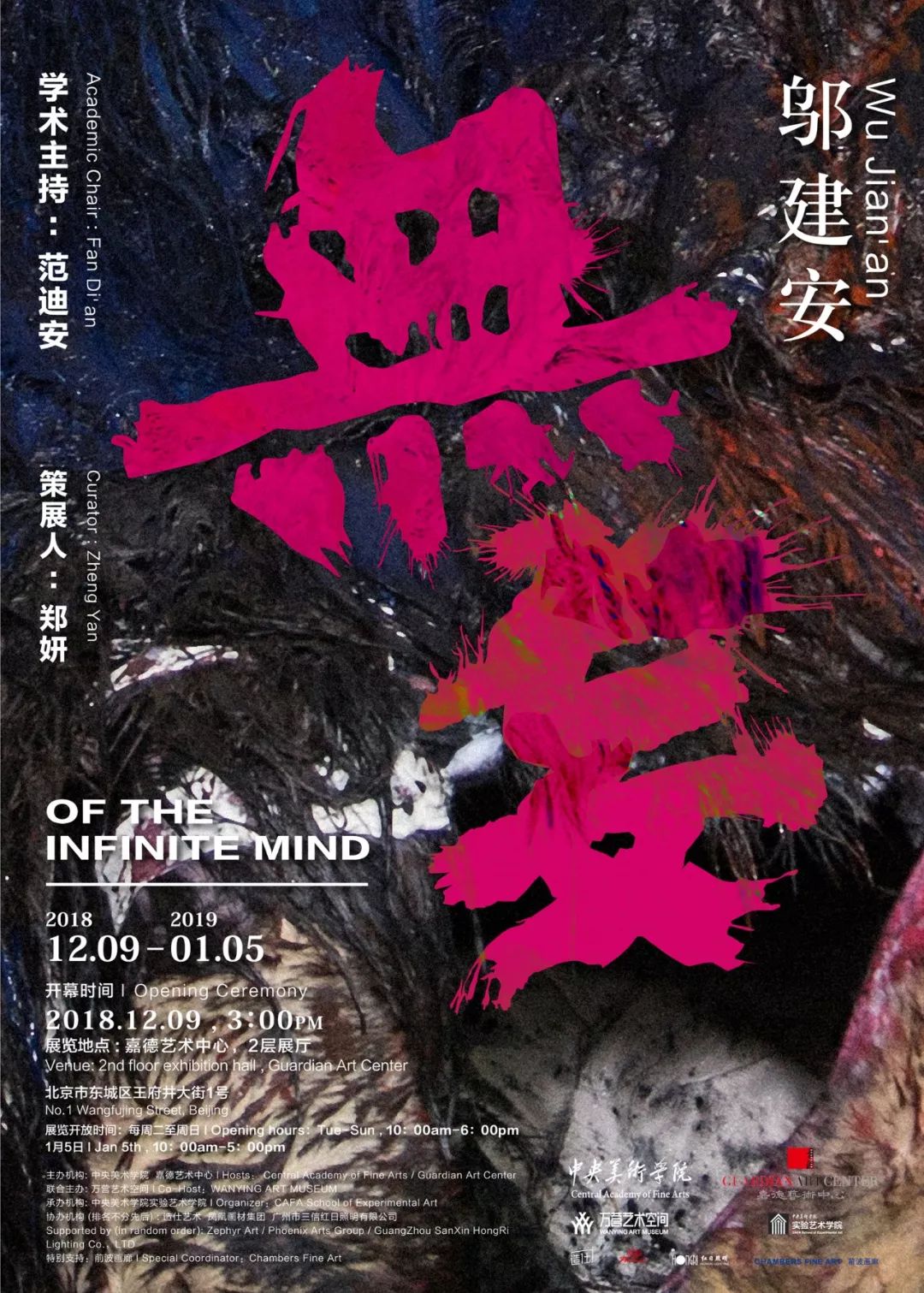

2018年12月9日,艺术家邬建安的最新个人艺术展览“无妄”(Of the Infinite Mind

)

于北京嘉德艺术中心正式启幕。本次展览由中央美术学院和嘉德艺术中心共同主办,是两座重量级公共文化和教育机构首次合作主办的大型艺术展览项目。中央美术学院院长、中国美术家协会副主席、北京美术家协会主席范迪安担纲展览的学术主持,联合主办机构万营艺术空间艺术总监郑妍策展。展览以“无妄”为题,旨在通过三个主题篇章,组织起邬建安新近创作的7个系列100余件/组作品,呈现他在艺术思辨与视觉创造方面的独特路径和最新成果。

开幕当日,展览各机构的负责人和代表,数百位文化、艺术、教育等社会各界嘉宾以及媒体记者共同出席了开幕仪式,开幕式由主持人、生活方式研究者曹涤非主持。

▲ 主持人、生活方式研究者 曹涤非

主持展览开幕式

主持人曹涤非在开场中说道:“纯粹”“痴狂”“全情投入”是邬建安艺术创作的一贯态度,每一次大型展览,邬建安总能带给观者巨大的视觉和感知震撼。

开幕式上,本次展览的学术主持、中央美术学院院长、中国美术家协会副主席、北京美术家协会主席范迪安对邬建安的创作给予高度评价。“今天,中国艺术家的视野随着全球文化的交织而不断扩大,这就更加需要思想的锐气和语言的锐利,不断地提出新的话题,找到解决问题的方式方法,进而在面对传统、面对世界的文化生活时形成自己的建树。邬建安在这么多年来不停地拓展思考的维度,尤其是在朝向中国自身文化传统和传统文化的取向中磨砺自己的思想锋芒,这是非常可贵的。他对传统智慧的现代转化做了这么多年的研究,特别关注中国古典经典中有关天体宇宙、自然生命、以及人和世界的关联方式方面的问题,而且发展出很多独特的阅读和破解角度。有意味的是,他的研究不仅体现在文字著述滔滔不绝的阐述中,更体现在每一件作品里。他每一个新的展览,就像解牛的庖丁那一把锋利的刀,探入混沌的世界,指向未知的形态,这种把智识系统的研究转换为持续不断的视觉创作的能力,既让我们看到、也感佩于邬建安的旺盛精力和创造力,也看到了整个中国艺术在今天大的语境中发展的新动力。”

▲ 本次展览学术主持:

中央美术学院院长、中国美术家协会副主席、北京美术家协会主席 范迪安 教授在展览开幕式上致辞

要打造一场好的艺术展览,单凭杰出的作品显然是不够的,专家学者深入的研究与策划,美术馆平台和团队的支持同样至关重要。在开幕式上,嘉德投资控股董事总裁兼CEO、嘉德艺术中心总经理寇勤作为主办机构代表发表了致辞,他谈到,“作为北京文化新地标,嘉德艺术中心自成立后举办了十多场不同类型的展览和艺术活动,但在当代艺术个人艺术创作展览方面,邬建安的本次展览还是头一份。祝贺’无妄’展览在嘉德艺术中心闪亮登场,祝展览取得圆满成功!”

▲ 嘉德投资董事总裁兼CEO、嘉德艺术中心总经理 寇勤

在展览开幕式上致辞

“很震撼!”中央美术学院教授、也是邬建安硕士研究生时的导师吕胜中先生在致辞中感慨道。他认为,“‘无妄’这个标题选的很有意思。‘无妄’是敢想敢干,敢说敢做,但是无妄和有为、无妄和现实往往是充满了碰撞甚至对立的,因为有时候说的未必有想的准确,行善未必不产生恶。在1980年代,前卫艺术经常是反传统的,今天,对传统的看重却成了好多人追赶的新潮流,这本身挺荒诞的。但是邬建安不同,他在读书的时候做的就是传统艺术语言转换的研究,这条路既能产生艺术作品,更多的时候也承担一个贡献者和学者的角色。所以,邬建安的创作自己充满了很多可能性和艺术的自觉,对于当今艺术创作那种非常态的、荒诞的乱象,也恰好提供了抑制它的背景。”

▲ 中央美术学院教授 吕胜中 在展览开幕式上致辞

在致辞中,本次展览策展人、联合主办机构万营艺术空间艺术总监郑妍首先对来宾表示了感谢,也特别提到展览的学术主持范院长是她策展的启蒙导师,也是展览的总指导,感谢他亲自来检验展览。

策展人郑妍认为:“邬建安是非常值得大家期待、关注和研究的艺术家。从邬建安的作品中我们可以看到他和中国民间艺术中所汲取的养分,以及他和中国上古传说之间千丝万缕的关系,而这次的展览我们希望观众可以从更多的视角去解读邬建安的作品。他用迭代叙事的手法和当代艺术的形式语言,编织和建构的属于自身的艺术体系和美学逻辑。这次展览他用展览的三个部分最好地回应了‘无妄’的主题和寓意,作品连接了远古、现在与未来的平行世界,而这个世界中,无妄即真相,要用‘观’的态度来面对,‘至诚’的心去感悟。”

▲ 本次展览策展人、联合主办机构:万营艺术空间艺术总监 郑妍

在展览开幕式上致辞

无妄,不期然而然的迷宫

正如范迪安教授所言,“邬建安在思维上超越界限,他思考了许多关于人类从哪里来、又向何处去的形而上的、抽象的却十分本质的问题,通过超越具体的故事形态和手法,来追寻那些漂浮在形之上的‘道’。另一方面,他又十分具体,利用多种材料和媒介来实现并展示他的奇思妙想,因此他的作品营造出一个神话所能延展的空间范围,从而引起我们具体的思考,但更带来关于未知或远知世界的许多遐想,这正是他的艺术独具魅力的地方。”

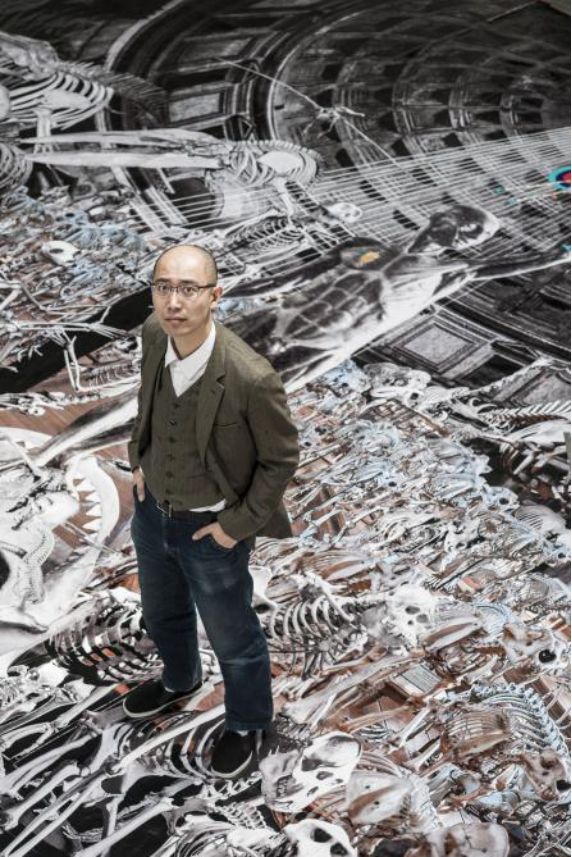

▲ 艺术家 邬建安 在展览现场

那么,到底是什么令邬建安在艺术实践中完成了其当代艺术的价值转换和语言建构,是源在灵光乍现的那一瞬间?亦或是思考和实践的沉淀?又或是某种冥冥之中无形的推力?对于邬建安创作方法的研究,显然不是某一种答案就能窥见其全貌,展览通过对不同篇章和作品呈现方式的精心设计,也正是希望为观者打开认识邬建安作品的多维视观,一步步,一层层,“浸入”由他艺术创想营构的感知世界。

一入展厅的空间,是展览的第一个篇章“无妄,不期然而然的迷宫”,上百张刻有不同图形的深色牛皮被一张张平行悬挂,从顶到地,四处绵延,撑满了整个空间,把“白盒子”彻底改造成幽深而充满秩序感的素色“迷宫”——这是邬建安《刀的影子—素色的面孔》系列作品。《战国策·楚策四》云,“世有无妄之祸,又有无妄之福”,“无妄”代表了某种意料之外、“不期然而然”的状态。如果说,《刀的影子——素色的面孔》的创作和呈现方式,体现也更加强化了艺术生产与接受过程中的“不可预估性”,那么在“牛皮迷宫”中悄然潜藏着的各种“珍宝”,更为观者带来了无尽的不期而然的相逢。

▲ 展览现场

▲ 展览现场

在邬建安用上百张图腾般面孔建构的迷宫中,《奇珍》:金色的“象首”、五色“鹿”、金色的“虎”,戴着金面具的“红毛猩猩”,还有头尾对换的“猪”等,无疑是最夺目的存在。人与动物的关系是邬建安创作的重要母题之一,本次展览中,这个主题也贯穿始终。邬建安用金箔包裹各种动物标本,把它们藏在“迷宫”深处,冠以《奇珍》的名字,在黑暗中乍现的闪着金光或通体炫彩的“动物”,显示出某种神圣、神秘、高高在上的感觉,它们是膜拜的对象,是可遇而不可求的、超越人的存在。

▲ 展览现场

在幽暗的牛皮密林中,蛰伏在素色的巨幅《五百笔》旁边的,还有与《奇珍》同样熠熠生辉的《白日梦的森林》。这组黄铜雕镂的树状雕塑给人造型流畅而富于动态的整体印象,近观,则会发现支撑整个图形的是无数带有象征意义的视觉语汇。

《白日梦的森林》的原型是邬建安在2003年北京“非典”疫情严重时期创作的一批剪纸作品,黄铜材质和雕塑语言让曾由脆弱的纸张承载的“精神解剖图”,成为空间中坚硬、甚至带有一定“危险感”的实体存在。观者走进作品组构的空间场域,也走进和共同参与了另一种迷离、虚晃、诡谲却又活生生的“真实”。

▲ 展览现场

▲ 展览现场

观无妄,造物者的意想

穿出幽幂的迷宫,观者在狭长通道中被引入一个极度的“玄”空间,这里是展览的第二个篇章“观无妄,造物者的意想”。装置作品《人造物》专为展览空间量身打造。在连通一层和二层展厅的10米挑空区域中央,邬建安悬空铺设了8.8×16米的墨色镜面,宣纸和黑色绒布围起一方玄秘的幽暗空间。“云豹”“斑马”“角马”“马鹿”“老虎”“秃鹫”“孔雀”和若干“飞鸟”,以及其他同样使用人造标本材料做成的拟态的雕塑,以不同的姿态浮游在墨色的镜池上方,整个空间像是充满戏剧性的神话剧场。

在《象辞》中,“无妄卦”被解释为:天宇之下,春雷滚动,万物萌发,这是毫无妄诞的真相。天地生万物,自然界中无论生存、繁衍还是消亡,事物都有自身发展的规律,万物的枯荣,天地的运转,既有石破天惊的轰轰烈烈,又有春风化雨的润物无声,《人造物》尝试制造的正是这种有关生命运转的意象。

《人造物》(局部) 邬建安

动物标本,泡沫模型,金箔,纸黏土,镜面膜

尺寸可变 2018年

另外,如果说在“素色的迷宫”中,动物还处在一种超然于世的神圣位置,那么《人造物》则表现了人与动物关系的另一种状态——后者已成为可以被人类拟态、仿真的对象。仿造自然的行为本身可能是非自然的,即包含了向神话和宗教故事中的“造物主”看齐甚至挑战的欲望。但当时间的流逝和肉体的腐坏被奇迹般的阻止,倒置的现实在虚影中被纠正,原本“真实”和“虚妄”的定义还那么坚实吗?又或者说,虚妄是否也是一种真实?

正如策展人郑妍所说,邬建安的艺术作品的重要性不仅仅在于给观者呈现什么样的视觉感受,以及提供什么样的视角来理解传统和当代的关系,对于观者而言,更为有意义的则是通过理解邬建安的这种表达方式和精神内涵,抵达另外一片未知的神秘世界。

▲ 展览现场

无妄至诚,人造征兆的乍现

脚步移转间,观者进入到一个光怪陆离的“炫”彩幻境。在观看方式上,“迷宫”给出的是相对狭窄的空间和规定的观看路线,“造物”板块设计以静观的方式与作品隔空对望,第三个篇章则如《庄子·在宥》原文所描述的,“游者鞅掌,以观无妄。”——观者在展厅中可以任意规划线路,换着角度观看作品,随心所欲,自在游观,透过形与色的纷攘,体察万物之真。

▲ 展览现场

▲ 展览现场

在这方色彩明丽的空间,《五百笔》不再是黑白灰三色,而是多种色彩的交织与碰撞。题目来自古代印度“五百罗汉堂”的《五百笔》,经过在大都会艺术博物馆、威尼斯双年展中国馆、越后妻有大地艺术三年展上的展示,俨然成为邬建安创作序列中一个新的标志。敏感的宣纸和灵动的水与墨,透现着每个留下笔画的人一瞬间的情绪颤动,作品是唯有众多人参与才能形成的饱满的情绪聚合。

▲

《五百笔 #51》 邬建安

宣纸,水墨,彩墨,剪纸拼贴

135×165cm 2018年

有趣的是,《五百笔》还有一个“无败笔”的谐音:邬建安用剪纸来拼贴水墨,在它们“合作”的全新的画面关系中,一个中国古代书画系统中的“败笔”,或许会成为画面中最引人瞩目的“明星”。在这个意义上,《五百笔》在形式与色彩的剧场之中,更包裹着真实的人性与社会现实:在群体关系的变化中,个体的价值与身份会发生颠覆性的改变。

《兽笔》是人与动物关系母题在展厅中的第三次出现,与前面两组作品一起,共同完成有关人与动物关系的三段式叙述。这一次,邬建安用标本材料互做画笔与画布,搅动起数十公斤的颜料相互涂绘,它们因这种动作而粘接,如同古代文献中记述的造型奇诡、预兆未来的“征兆”神兽。在邬建安的认识中,“笔和颜料是有着强烈人类行为烙印的东西。

▲ 展览现场

▲ 展览现场

▲ 展览现场

▲ 展览现场

不同动物的结合最初直观的可能只是莫名的‘怪物’,不断被演绎后就成为文献中记载的征兆。换句话说,征兆是人的选择,也是人的创造。”今天,很多技术真的可以造出如传说中一样的“征兆”,让它们变成物质世界中的实在。这无疑是最令人兴奋而刺激的“征兆”,却也如“无妄”一般祸福未知。

同“色彩”一样,“笔”也是展览第三个篇章的核心元素:《五百笔》以笔画为媒介,显现和汇聚人们的意识;《兽笔》勾画的是人们掌控命运、驾驭未来的欲望;而在《面具》系列中,种种切口不再(仅仅)记录潜意识的暴力破坏,而是以刀为笔的图像经营。

▲ 展览现场

▲ 展览现场

当邬建安在纸上设计这些牛皮的切口时,发现整张牛皮越来越显现出玛雅、迈锡尼等古老文明才有的图形。用邬建安的话来说:“我原本并没有想过要去绘制某种神秘古老的面孔造型,想的全是牛皮切开后的样子。这些图像更像是一场偶遇或者说命中注定,而非预期、设计、追踪或寻觅到的。也许我们与上古文明根本就血脉相连,生长在一起,只是我们自己并不知道,自以为与他们相差千万年的光阴。”经由内心的指引进入到忘我状态中,或者说是无妄的状态,似乎是穿越时光的“心灵之眼”,在炫目的色彩和光影里,与记忆以外的自己重逢。

在西文中,“infinite”(无限)指无法被明确定义的、超越时间和空间、突破边界限制的类似于“无形”的存在,展览的英文标题“Of the Infinite Mind”既对应“无妄”的含义,又突出邬建安善于综合、打乱、跨界、超越的创作理路。超越常规,不期而得,正是艺术最有魔力的地方。

▲

《兽笔》(局部) 邬建安

动物标本,玻璃钢,人造兽皮,钢,颜料

尺寸不一 2018年

在策展人郑妍的构想中,邬建安在理性世界中所积累和梳理的知识以及视觉形象,叠加并发酵,他所表现出的是一种“超自发”状态的创作。也许这正是艺术家在无意识下打开的一条通往远古世界的精神通路,这条通路会经由一些神秘的仪式感,以可被感知的精神力量传送到多维度的时空中。

▲ 展览现场

▲ 展览现场

当这种仪式感以闯入的方式连接了远古、现在到未来的平行世界,让不同时空的灵魂达成了某种心意相通。尽管这种闯入让人有点措手不及和不可控制,但却犹如神秘世界的召唤,吸引我们跟随邬建安一起,体验一场近乎于道的心灵发现之旅。

本次展览“无妄”将持续至2019年1月5日。

关于艺术家 · 邬建安

邬建安,1980年生于北京,祖籍上海金山。现为中央美术学院实验艺术学院副教授、硕士生导师,文化部恭王府中华传统技艺研究与保护中心研究员,北京动物园学术委员会委员。

近年来,邬建安的作品先后参加《越后妻有大地艺术三年展》(日本新泻越后妻有,2018)、第57届威尼斯双年展中国馆《不息》(意大利威尼斯,2017)、《蛇形》(日本东京森美术馆;新加坡艺术科学博物馆,2017)、《亚洲艺术部成立百年庆典·猴年新春特别项目》(美国纽约大都会艺术博物馆,2016)、《三十年的中国当代艺术:卡罗琳与雷内收藏展》(美国波士顿美术博物馆,2015)、《多重宇宙:民生二十一世纪美术馆开馆展》(上海民生二十一世纪美术馆,2014)、《大道之行:中国当代公共艺术展》(德国卡塞尔,2012)、《山水意园:中国当代艺术展》(美国华盛顿肯尼迪艺术中心,2011)、《共再生——第四届福冈亚洲三年展》(日本福冈亚洲美术馆,2009),并在北京、上海、香港、纽约等地举办多次个人艺术展。美国波士顿美术博物馆、美国康奈尔大学赫伯特 F·约翰逊艺术博物馆、巴西奥斯卡·尼迈耶博物馆、中央美术学院美术馆、北京民生现代美术馆、香港亚洲艺术文献库、澳大利亚白兔艺术基金会等机构和个人收藏有邬建安的作品。获得的主要艺术奖项包括“2017年度青年力量”(《南方人物周刊》)、“2018年度40 Under 40亚洲卓越艺术家”(Perspective《视野》杂志)等。

欢迎订阅 2019 《艺术市场》,微店订阅优惠!

| 微信编辑:文蕤 |

AM 新媒体矩阵