点击进入

《寒山》(《我是一个连环杀手》)——熊培云首部诗歌电影短片观赏

几日前邀请思想国的读者提问,想就某些问题集中做些讨论。留言中大家比较关注的有系统、现代性、内卷、打工人以及人的降格等等。比如排在首位的问题就是:

“处于系统和现代性中被降了人格的打工人,该如何自处,如何发展?”

不得不承认,虽然科技不断推陈出新,知识在日夜传播,表面上人类生存条件有了普遍的提高,但是新旧生存之困却也在不断叠加。

现代性固然带来了一些所谓的进步,但它同样开启了一

扇

扇

悲剧之门。比如,与现代性有关的观念与制度,以各种无孔不入的方式驱逐人的主体性,将人缩略为政治或者经济链条中的一员,并且塑造了我所谓的

没有灵魂的“流水线人格”

。

在思想家齐格蒙•鲍曼那里,现代性的遗毒甚至直接对接上了大屠杀。

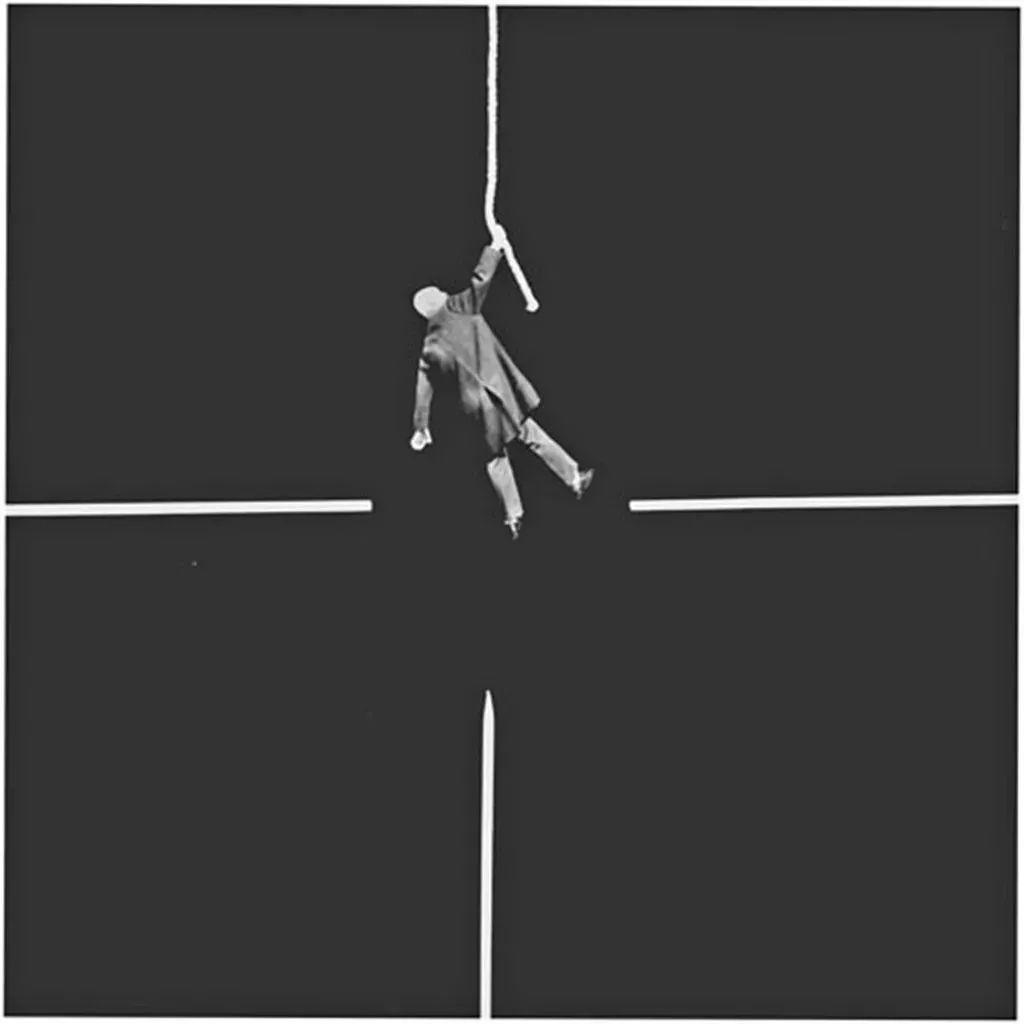

而人注定是支离破碎的,进入现代社会更是如此。首先是由广泛的社会分工决定的。告别自给自足的经济与小农社会,如今每个人都要从遥远的陌生人那里获得自己所需要的东西。这注定是一种既成全人又瓦解人的系统或者结构,没有谁可以不仰仗他人而独自存活。

而被迫投身工作的人,也都是为零件奔波的零件,同样不得不生活在各种细密的系统与交换之中。随着数字时代的到来,我们赖以生存的系统还被加上了严密的算法,越来越多的人被囚禁在系统之内。

那篇引起广泛讨论的《外卖骑手,困在系统里》,其所涉及的现象更像是一个隐喻。或深或浅,其实每个人都被困在系统里。

美国的嬉皮士一代按说是反系统的。然而,从中脱颖而出的乔布斯却建立了一个全新的系统,甚至如电影《圆圈》中的一九八四。这与其说是乔布斯等人的背叛,不如说是人类整体性的困境与宿命。我们只能是不断地从一个系统转移到另一个系统,而不可能彻底摆脱系统。

真正可怕的是在新的系统里,人的自主性变得越来越少,并且对这一失去无动于衷。这才是我对科技拥抱生活后的最大忧虑。

暂且不论未来的人工智能如何消灭或格式化人类。仅说眼前,就像我们递交的所有表格都被要求使用A4纸,而且每个人都认为A4纸的统治天经地义。从表面上看,它也的确更有效率,甚至还能满足许多人对公平与正义的渴望。然而,

有一种死亡是静悄悄的,那就是一颗颗圆形的头颅被悄无声息地装进了方形的格子。

制度一旦建立起来了,所有人就都得听从A4纸的统治。这也算是另一种意义上的所谓人的“降格”。

而无所不在的表格,正在试图建立一种改头换面的现代奴隶制。

给人带来光亮的科技会不会同时带来一个光明的牢笼?

尽管有人试着在正午写诗、在深夜饮酒或者终日独自远行,但从更大范围内,人类自主生活的可能性将变得越来越小。标准化的管道八爪鱼一般已经伸到了地球上的各个角落。许多生活都变得理所当然,永不可逆。

此外,让人不断失去主动性的是对他人生活的模仿。这算是经久不衰的话题了。

最近讨论得最多的是内卷,一种基于封闭环境下的竞争循环。一方面,它固然同系统的封闭有关。另一方面,这一不幸更是源于古老的对他人生活的模仿。

然而并非永远无路可走。回想我过往的生活,第一次辞职是在单位尚未进入内卷之时。之所以辞职,并非周围没有可模仿的所谓高等生活,而是我在任何职务的人身上都看不到自己想要的生活。于是才有了我“要么成为自己,要么一无所成”的誓言。

没有无法退出,只有不愿退出。内卷的背后,是无数自主生活之自我的提前死亡。就像此前在文章中提到的,

当一个人不知道自己最想要的是什么时,就会羡慕别人拥有的东西。

这是一种广泛而古老的心理疾病或悖论——

很多人

焦

虑不是自己缺少什么,而是因为别人拥有什么

。

最终结果是,每个人都在努力活成“社会平均数”。当然,表面上它是最安全的。统治这个世界的从来不是精英,而是平庸的多数人。

想起一部优秀的国产动画短片,名字叫《橡皮擦》,导演卢涛当时还只是一个在校大学生,相信他一定是克服了简单的模仿与内卷的。短片

以一种荒诞而残酷的方式