政策利好的背景下,如何抓住机遇发展乡村振兴?不同类型的乡村将对应不同的发展路径。以下具体分析:

以乡村场景的发生地来分类——可分为城郊型乡村、景区依托型乡村和偏远村寨型乡村。

1、城郊型乡村:逆城市化带来的人口转移需求,让城郊型乡村成为都市人的新生活空间。

随着城市规模扩张,越来越多城市近郊成为城市新区,而原先的城市远郊乡村则成为了毗邻主城的近郊区,借助轨道交通的大力发展,许多城郊村已经进入都市人的通勤范畴。

随着产业新城人口的不断导入,城中心生活成本越来越高,不少城市居民选择安居城郊乡村空间,包括自有物业和租房的永居形式。随着集体用地租赁试点的推广,这一类乡村未来将会涌入更多的新村民,并将逐步形成社区型、商圈型新型乡村空间结构。这也是典型的逆城市化现象。

这一类资源区位优势明显,基础设施也相对完善,投资回报效应良好,可采用多种方式进行融资及投资开发。

开发策略层面,以田园理想与社区建设为出发点,让乡村变社区、民宿变居所、游客变创客、变居民,居住空间+商业空间+休闲空间的有机组合,部分区域甚至可以实现办公空间的一并融合,成为释放租赁产权的使用价值引入可嫁接乡村元素和乡村场景的都市消费业态,构建针对年轻人尤其是亲子家庭的常态化消费空间和部分人的长居空间,同时关注养老市场,形成老年都市人口的转移空间,发展涉老配套,形成采菊东篱下般的都市桃源安养场景,打造宜游、宜居、宜业的新空间。

2、景区依托型乡村:景区门票政策性下调的背景下,景村融合构建新消费增长极成为趋势。

目前景区存在的几个普遍现象:产品结构现状不能满足日益增长的自由行,尤其是年轻一代的旅游消费需求;景区淡旺季明显、夜间游览产品不足;景区的消费主要停留在白天,夜间产品仍然十分不足,许多景区留不住游客过夜;随着门票价格的政策性下调,景区必须彻底打破门票经济的依赖度,需构建新的消费增长极。

目前国家5A级的大部分景区内及周边存在丰富且优质的乡村旅游资源,有景中村、景边村,景区及其周边的乡村资源就为其提供了很好的增量空间和消费场景,同时这样的乡村资源又具备了天然的人流基础和享受景区的基础设施配套。这样的二者结合发展,必然会形成共振效应。

作为存量景区的再升级与乡村振兴的共振发展,从投资开发层面可以采用以下三种方式进行投资开发:

直接投资方式——即直接资金投资建设运营并自持。

文旅产业基金投资方式——将景区的增量部分(以景中村、景边村带入部分景区其他新增项目)独立构建资产包,用基金的运作方式释放资金使用坪效,通过架构设计、短周期建设与运营可实现包括未来独立上市在内的良性退出可能。

「 乡村产业基金投资运营四部曲 」

ABS方式——通过景区存量项目的收益增长预期为保证,用此作为融资工具,通过建设运营实现项目营收并完成资金的良性循环。

开发策略层面:

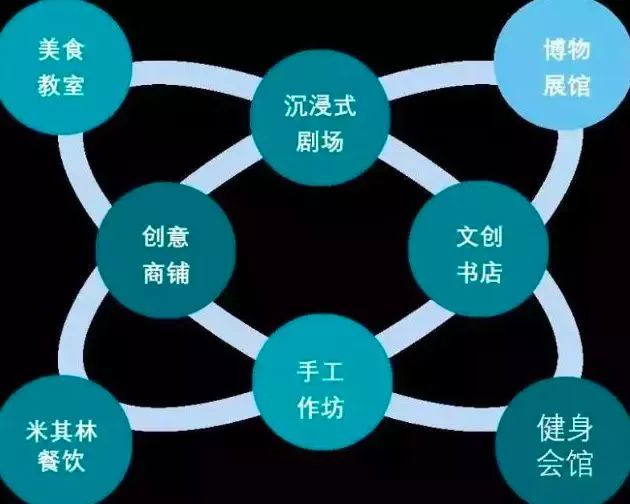

▧ 补充景区的住宿形态和多元业态,提升住宿品质与吸引物特色。利用景区村落的风貌相对完整,体量相对不大的特点,集中引入民宿品牌和民宿共享空间(如网红美食、沉浸式演艺、文化书店、文创空间等)并在此基础上运作特色市集,构建特色宿集。形成集多个民宿品牌和多个不同业态的网红店及丰富多元的市集场景构建的景中村/景边村新风貌。

「 网红乡村生活空间矩阵 」

▧ 优化大景区的旅游动线,适时引入特色交通,实现村落和主景区间的串联,并丰富景区动线。使交通成为特色体验,让特色交通(如索道、电瓶车、空铁、地缆、小火车、摆渡船行、空中观光)成为景区收入的新增长极。

▧ 丰富景区夜间活动与内容。利用景区及周边的村落资源打造不限于夜间实景演艺、灯光秀、民俗体验等夜间旅游产品与活动。

▧ 通过在地文化挖掘,打造景区的自有IP,利用乡村场景延展自有IP的内容与产品,如营地教育、亲子主题乐园等。同时也可以引入知名动漫、影视IP等进行乡村赋能。

3、偏远村寨型乡村:精准扶贫的重要手段就是发展乡村旅游。

偏远村寨型乡村具有的特点是自然风景绝佳、交通可达性弱、基础设施差。而拥有独特景观还保留原始人文风貌的,大多又为历史文化保护名村。

一般这类型的乡村建筑体量不大,几乎没有可建设用地指标,很难形成大规模开发,往往知名度也较低,没有现成旅游流量,营销从零开始,属于仍待开发的美玉。随着国家精准扶贫政策的进一步深入,又明确提出了大力弥补基础设施建设薄弱的缺口,使得这些乡村资源的可达性进一步提升。