艾伦茨威克

(Sarah Ellenzweig)

《信仰的边缘:英国文学、古代异端与自由思想的政治学,1660-1760》(

The Fringes of Belief: English Literature, Ancient Heresy, and the Politics of Freethinking

, 1660-1760, Stanford: Stanford University Press, 2008,

p

p

. 256)

在欧洲启蒙思想史研究中,近代英格兰思想常常被描述为“温和”或“保守”,与启蒙运动在法国的高潮形成对照。在许多学者看来,这种保守的特质很大程度上体现在宗教层面。鉴于英格兰国教长期维持着较为稳固社会地位,激进的宗教批判与世俗化主张受到了传统力量的有力抵制,

因而在克拉克(J. C. D. Clark)看来,1660至1832年的英国仍然处在“旧制度”之下,是一个传统的“认信国家(confessional state)”。

虽然整体气质如此,英格兰启蒙实际上并不缺少激进的思想因素,因而也有学者注意区分当时的“温和启蒙”和“激进启蒙”:

安利甘教会内部的自由派教士和皇家学院的科学家试图将新兴科学与理性主义纳入正统神学与护教学,而与共济会等地下组织紧密联系的“自由思想者”(或曰“自然神论者”)则显露出激进的批判性

。

在古今嬗递的关键时期,许多思想和文本都混合着保守与革新的因素,杂糅着冲突的气质;如何分析和呈现思想史的复杂面貌,也一直是学界研究的重心。

艾伦茨威克《信仰的边缘》一书通过对文学史、思想史与宗教史的综合研究,以一个独特的角度切入这种复杂性,呈现并探讨了一个颇具悖论性的思想史现象:英格兰许多自由思想者虽然“拒绝作为神圣真理的基督教”,同时却出乎意料地“维护安立甘教会的必要权威”(页2),认为具有颠覆性的自由思想不应被广泛传播。其导言开篇所引的博林布鲁克子爵(Henry St John, 1st Viscount of Bolingbroke, 1678-1751)对蒲柏(Alexander Pope, 1688-1744)所说的一句话尤为典型:“我们为自己思考,把我们的思想局限在我们中间,带着适当的含蓄去交流,以这样一种方式,不去冒犯我们国家的法律,搅扰公共的和平。”(页1)博林布鲁克和蒲柏都是传统认为的“保守”人士:一个是重要的托利党政治家,一个是著名的“新古典主义”诗人。然而,蒲柏《人论》(

An Essay on Man

)一诗使其宗教虔敬备受争议,博林布鲁克死后出版的哲学作品更是直接揭露了他私下持有的自然神论甚至无神论信仰。一位保守的政客、隐蔽的自然神论者向一位保守的诗人、暧昧的自由思想者阐发哲学的审慎,不禁透露出英格兰启蒙思想的复杂面貌。

▲

艾伦茨威克(Sarah Ellenzweig)

艾伦茨威克注意到,博林布鲁克的上述观点在当时并非孤例;通过考察相关文本,她看到英格兰自由思想者中间有一个可以被称为“虔诚的欺骗(Pious Fraud)”的“双重哲学”传统。简言之,许多非正统文人虽然将宗教制度视为虚假的欺骗,认同自然神论或无神论,但同时知晓这些启蒙思想将对公共秩序造成损害,进而主张遵从传统教义,甚至捍卫英格兰国教的权威地位。如作者所说,这些文人认识到“宗教中的虚构是公民政治体不可或缺的支撑”,因此认为“无信仰(unbelief)无论多么真实,都不应传播于大众”(页4)。

饶有兴味的是,艾伦茨威克以几位“文学”人物为核心来梳理这一传统。她将复辟时期“浪荡派(libertine)”文人罗切斯特伯爵(John Wilmot, 2nd Earl of Rochester, 1647-1680)和贝恩(Aphra Behn, c.1640-1689)称为其先驱,将讽刺作家斯威夫特(Jonathan Swift, 1667-1745)视为集大成者,最终以检审蒲柏及其《人论》作结。这些人物对当时广阔的宗教与政治议题都有积极参与,艾伦茨威克也十分重视哲学传统与论争语境,用包罗宏富的文献处理了诸多复杂的思想史问题,既呈现出这些人物与反宗教思潮的紧密关联,又强调其启蒙表达的保守特质。

▲

蒲柏(Alexander Pope,1688―1744)

在笔者看来,本书对罗切斯特、贝恩和蒲柏及其相关语境的讨论十分精彩并富有洞见,也揭橥了先前启蒙文学研究中颇受忽略的问题;不过,作者似乎并没有重视此传统所涉及的一些差异,多有过于笼统概括的论述,而且由于对修辞和语境缺乏充分的重视,对斯威夫特也产生了一些误读。本文将一一进行综述和评论。

在对浪荡派文人的探讨中,艾伦茨威克指出,当时所谓的“浪荡”一词不仅意味着淫秽恶俗的色情诗文、恣情享乐的生活作风,更意味着宗教上的不虔敬和无信仰。在复辟时期,虽然“自然神论”在社会上尚未公开引发大规模论战,但随着霍布斯(Thomas Hobbes, 1588-1679)、斯宾诺莎(Baruch Spinoza, 1632-1677)等人的异端思想在浪荡派贵族、文人与政客中得到广泛接受,对传统信仰的怀疑已经开始流行。罗切斯特不仅写作猥亵的诗歌,其反宗教的《反理性与人类的讽刺诗》(

Satyr against Reason and Mankind

)尤其被视为离经叛道。

流行的观点认为,自然神论的主要标志是用理性消解启示。艾伦茨威克提醒人们注意,当时“正统”与“非正统”的论战过程实际上颇为曲折:自由思想者使用理性挑战信仰,安利甘教会内部众多教士则援用理性为基督教辩护,让理性宗教俨然成为神学正统;后来,自由思想者转而通过贬低理性来反对教会权威。在16世纪,强调理性之限度的怀疑论思想已经在蒙田(Michel de Montaigne, 1533-1592)那里尤为突出,于17世纪亦可见于“自然神论之父”赫伯特(Edward Herbert , 1583-1648)、甚至更激进的霍布斯和斯宾诺莎等人。罗切斯特与当时重要的异端思想地下传播者布朗特(Charles Blount, 1654-1693)过从甚密,其诗歌也继承了这一非正统的思想脉络:谴责人类理性的自负,神学论辩的眩惑人心,进而追怀一种纯粹信仰主义、自然神论式的原始宗教。然而,与蒙田、赫伯特一样,布朗特也曾认可宗教与习传律法化民成俗的作用,甚至,当罗切斯特通过翻译塞涅卡表达“来世”观念之虚诞愚妄的时候,布朗特还曾致函罗切斯特,告诫传统观念的必要性,称古代的立法者确立来世赏罚的观念,“或许不是因为他们诚心地尊重真理,而是希望将人导向美德”(页47-48)。或许是受到布朗特的影响,在临终之际与牧师的谈话中,罗切斯特也称基督教道德“对人类生活”和“对世界的治理”都不可或缺(页48)。

▲

“自然神论之父”赫伯特(Edward Herbert , 1583―1648)

这种亲近异端思想、同时认可传统宗教习俗的态度同样见于贝恩。作为一位与浪荡派文人密切来往的女作家,贝恩与非正统宗教思潮的关系也颇为微妙。其剧作、小说中常出现浪荡子形象,对习俗性婚姻与忠贞观念的叛逆也常常与宗教上的反叛姿态交织在一起;在生涯末期,她还曾翻译法国启蒙的先驱者丰特奈尔(Bernard Le Bovier de Fontenelle, 1657-1757)的两部作品:《关于世界之多的谈话》(

Entretiens sur la pluralité des mondes

)和《神谕史》(

Histoire des oracles

)。前者是一部阐述哥白尼体系的通俗科学著作,后者则继承前代自由思想者,用“指桑骂槐”的策略,通过揭露异教预言、迷信的愚妄来暗中攻击基督教。然而,作者强调,丰特奈尔实际上也承认宗教的社会功用,认为人应当对宗教有“表面上的尊敬”(页74);在贝恩的作品中,则同样可以看到反叛与顺服的交织,例如,其小说剧作中一些女性人物虽以叛逆者的形象登场,却最终仍然坚持传统的婚姻习俗,意识到男性实际上是利用反叛与浪荡的姿态去占女性的便宜。

据艾伦茨威克所论,贝恩在翻译《关于世界之多的谈话》时展现了一个双重写作的范例。丰特奈尔的作品刻意申明与神学无关,贝恩则在译序中明确提出天文学议题背后的神学问题,集中讨论了《约书亚记》所载“太阳静止”(10.12-14)的神迹:据《圣经》所载,上帝曾应验约书亚的祈求,让太阳和月亮都静止不动。贝恩提醒说,既然太阳的静止是为了延长白昼以利于以色列人的战争,月亮为何也被静止?她解释说,根据哥白尼的天文理论,星球之间的运动密切关联,牵一发而动全身,如果一个星球突然静止,则可能导致天体运动的混乱;因此,在这一奇迹中,上帝的神佑(providence)实际上让整个宇宙的星球都静止不动,而太阳和月亮只是因为较为明显而得到了记载。即使在当代学者中,贝恩的这一阐释也常被认为是真诚的护教说辞,而艾伦茨威克看到,贝恩实际上对不同读者传达了不同信息:对于自由思想者而言,其解释更像是一个对“神佑论”的讽刺和戏仿,绝非虔敬之笔;其表面的论述则“迎合了未受教育的大众的天真信念”(页68),让普通人认为这是对正统和上帝权威的维护。

▲

丰特奈尔(Bernard Le Bovier de Fontenelle, 1657―1757)

在详细讨论斯威夫特的两面性之后,作者在书的结尾回到了开篇所引的博林布鲁克与蒲柏,并强调了《人论》及其乐观主义宿命论在法国启蒙运动中的接受。颇为反讽的是,虽然博林布鲁克详细讨论了“虔诚欺骗”的必要性,但实际上对这一传统的认可并不坚定:他抱怨当下的教士并没有使用神学谎言从事高尚的目的,而是败坏了“团结、和平和友爱”(页135),反而给激进的无神论者以可乘之机;其友人蒲柏也曾表达对“虔诚的骗子们”的“厌恶与轻蔑”(页133)。在作者看来,蒲柏实际上在某种程度上偏离了先前的“虔诚欺骗”传统:他不再致力于维护宗教与谎言的必要性,反而在诗歌中更直接地表达非正统思想。甚至,《人论》中的非正统观念也被法国启蒙者津津乐道,因而可谓“先前英格兰更保守的启蒙传统与后来法国更激进的运动之间的桥梁”(页136)。纵然如此,作者仍然强调,蒲柏与法国启蒙者相比仍然显得较为保守:例如,当友人提醒其诗歌的异端性质时,蒲柏声称愿意“为了人类的平静”去修改(页149),而且,他还放弃了当初一项更激进的写作计划。尤其重要的是,《人论》尽管无视宗教启示与上帝的“特殊神佑”,但并未否认“普遍神佑”,仍然将上帝视为世界的规划者;法国启蒙者伏尔泰(Voltaire, 1694-1778)则与之形成鲜明对比:虽然他曾赞扬蒲柏的乐观主义和神义论,后来却与这种思想分道扬镳,在《老实人》(

Candide

)中将普遍神佑的观念也加以摒弃,更纯粹地从世俗的角度去探讨世间之恶,并批判蒲柏式的宿命论。

与史学界的主流论述相一致,艾伦茨威克也强调英格兰启蒙的保守性质,希望表明“在从前现代向现代世界的转换中,宗教并没有简单地遭到丢弃”(页2),无神论的先驱者也“继承了早期保守思想的某些方面”(页3)。作者还使用了诸如“无信仰的信仰”、“激进的保守主义”、“保守的怀疑主义”等矛盾表述,以展现英格兰启蒙的复杂图景,并表明“激进的元素内在于建制性力量,两者常常密不可分”(页3)。此书大量征引了历史文本和二手文献,确乎展现了丰富而纠葛的思想问题,然而,倘若对其引述的人物和文本细加思忖,可以发现其浩繁的引文与宽泛的论断实际上模糊了一些关键的分野。

艾伦茨威克将“虔诚的欺骗”视为存在于“自由思想者”内部的“保守”传统,并在《导论》及后续论述中列举了大量的人物与文本,表明对宗教习俗既怀疑又尊奉的思想现象在当时广泛存在。但是,尽管这些人物都表达过类似的见解,他们却有着多种不同身份和处境:其中有更早的文艺复兴文人伊拉斯谟(Desiderius Erasmus, 1466-1536)和蒙田,17世纪的自然神论者赫伯特、异端哲人霍布斯、斯宾诺莎、布朗特,复辟时期的桂冠诗人德莱顿(John Dryden, 1631-1700),“古今之争”中崇古派的先锋坦普尔(Sir William Temple, 1628-1699),托利党政客博林布鲁克,辉格党文人斯蒂尔(Sir Richard Steele, 1672-1729),饱受争议的教士沃伯顿(William Warburton, 1698-1779)……加上罗切斯特、贝恩、斯威夫特和蒲柏,考虑到这些人物彼此之间的众多分歧,他们在何种程度上可以被视为同一个“自由思想者”群体?又在何种程度上可以一概被称为“保守”?至少,霍布斯、斯宾诺莎、布朗特这样的人物岂不更应该被视为“激进”启蒙的先驱者?作者常常将这些人物不加区分地加以引述,虽然展现了淹博的学识,但令人眼花缭乱的材料反而掩盖了语境的不同和论题的复杂性。

▲

描述两党(托利党与辉格党)与王权政治斗争的漫画

不难发现,艾伦茨威克所谓“虔诚的欺骗”,与“隐微写作”、“高贵的谎言”等概念有着类似的意涵。可以说,要更细致地理解这一思想传统,需要考虑这种写作技艺的复杂目的。经由施特劳斯(Leo Strauss)及其学派的思想史研究,隐微写作问题已经得到了许多重视;在近作《字里行间的哲学》中,梅尔策(Arthur M. Melzer)更以大量文本证据表明,启蒙时代及其之前的思想史中,对隐微写作的讨论和实践可谓俯拾即是。根据目的的不同,梅尔策将隐微写作划分为四种类型:

哲人为了避免迫害而使用的“自卫性隐微写作”;防止“危险的真理”动摇传统习俗、破坏社会稳定的“保护性隐微写作”;为延续哲学传统、启迪后学而采用的“教育性隐微写作”;以及现代哲人为推进其启蒙实践、促动社会变革而利用的“政治性隐微写作”

。

可以说,艾伦茨威克试图强调的“虔诚的欺骗”传统,大致契合于第二种“保护性隐微写作”。然而,对于这些身处古今转捩时代的人物,其“虔诚欺骗”的隐微表达尤其要考虑梅尔策所谓“政治性隐微写作”的复杂性。此类隐微写作与前三种在实践上有所重合:启蒙哲人会为避免遭受迫害而言不由衷,对社会的安定仍有不同程度的关切,同时也试图通过隐微写作去启迪他人。不过,现代隐微写作者的终极目标却与古代截然不同:通过尽可能广泛地传播其启蒙构想,他们致力于建立理性和开放的社会,使“自由思想”获得公开的合法性,并最终消灭隐微写作的必要性。然而,据梅尔茨所论,在具体实践中,尤其是在法国启蒙者之间,可以看到许多明显的分歧。

例如,启蒙者对于如何把握“隐微”的分寸从未达成一致意见:过于直白地公开会被指责为鲁莽,过于谨慎地隐藏则被目为怯懦;至于人类社会是否可以完全以理性为基础,宗教制度究竟应被全盘摒弃还是应该被视为“虔诚的欺骗”而加以保留,法国启蒙哲人也有不同看法。

倘如艾伦茨威克所论,认可宗教之社会性作用的启蒙者即可称之为“保守”,那么她将伏尔泰视为法国“激进”启蒙的代表,恐怕也不合适——在反驳更激进的反宗教文本《三个欺世盗名者》(

Traité sur les trois imposteurs

)时,伏尔泰也曾道出一句广为人知的名言:“如果上帝不存在,也有必要把他发明出来”。

其实,对于“虔诚的欺骗”或“高贵的谎言”,有一个颇为微妙的悖论:如果公开而直白地“宣称”有些真理需要被“隐藏”,则仍然间接地公开了这些真理;承认谎言的必要,仍然曲折地揭穿了谎言。某些自由思想者的确对宗教的社会作用有所承认,但他们无论怎样宣称“欺骗”有“高贵”或“虔诚”的目的,其“承认”本身所传达的首要信息仍然是“宗教不过是一纸空言”。这种迂回策略所带来的结果,同样是谎言被揭露、说谎者受到憎恶,其最终目的,仍然是摒弃和推翻所有谎言,让欺骗和隐藏——无论恶意还是善意——不再成为必要。借用梅尔策的分类,则表面上的属于“保护性隐微写作”的言辞,仍可能是一种为了抨击传统习俗、继而消灭隐微写作之必要性的“政治性隐微写作”。

艾伦茨威克所述及的几位自由思想者即属于此种情况。其导言将赫伯特、霍布斯与布朗特描述为现代虔诚欺骗观念的先声嚆矢(页8-10),然而按查其引文,则他们对“宗教谎言”之必要性的认可显得并非真心实意。作者所引文段的语境大多是对异教迷信与偶像崇拜的批判,其目的显然是含沙射影地攻击基督教;这些人物对宗教之社会作用的描述也多是反讽而非正面的肯定。赫伯特称,民众被虚构所欺骗“或许可以被引向公共的善”,“行政者或许认为,普通人除非被诓骗,否则不会被良好地管理”(页9),布朗特煞有介事地宣称“如果这个世界愿意被骗,那就让它被骗吧”(页10)——如果按查其语境,琢磨其语气,则这些文句都是对“虔诚欺骗”的讥嘲而非认可。至于霍布斯,其明目张胆地对宗教做出工具性解释,将之视为有用的虚构,恰恰是其反宗教思想的标志,也是他在当时获得渎神者之名、成为众矢之的的原因。艾伦茨威克常常没有充分注意这些异端思想者的语境、修辞与目的,未能辨识反讽或者敷衍的表达,从而做出了过于笼统和表面的理解。对于其所归纳的“虔诚的欺骗”传统,其内部必然有着复杂的多样性,而只有关切不同人物的写作处境与意图,重视“政治性隐微写作”所涉及的差异性问题,才能恰切理解相关思想现象;如果泛泛地将之归纳为“保守的启蒙”,则既失于笼统,也不够准确。

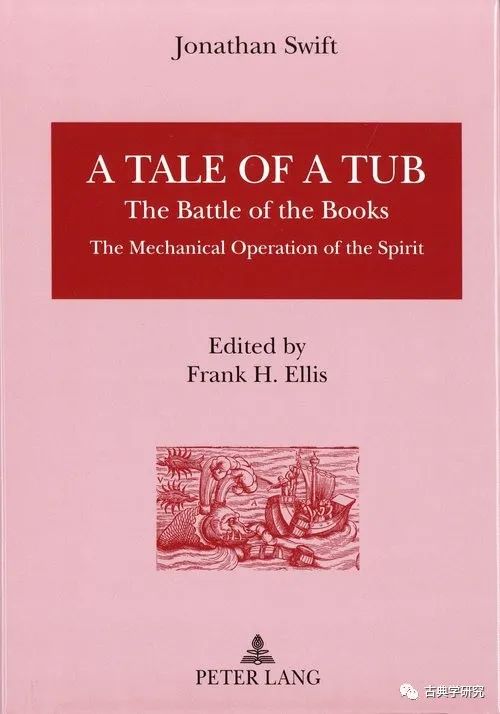

▲

《木桶的故事》(

A Tale of A Tub

)

作者似乎尤其不善于体察反讽的修辞,这既导致了她把异端人士讽刺宗教的言辞当作认同宗教,也导致了她将斯威夫特讽刺自由思想者的笔墨误认为赞同自由思想者,从而造成了歪曲的解读。她将斯威夫特视为“虔诚欺骗”传统的集大成者,使用了两章的篇幅集中加以探讨,一章专论《木桶的故事》(

A Tale of A Tub

)对反宗教思潮的继承,另一章展现斯威夫特对“虔诚欺骗”的认可甚至提倡。

《木桶的故事》甫一出版就遭受指控,被视为一部自然神论者的作品。虽然斯威夫特提醒读者这是一部戏仿之作,但这一复杂的文本至今备受争议。

艾伦茨威克整体上认同斯威夫特的论敌提出渎神指控的原因,认为其“外套与三兄弟”的寓言也像托兰德等自然神论者一样提倡单纯朴素的原始基督教。当然,如果这则故事是正面的叙述,则指控斯威夫特为自然神论者可谓有理有据;然而,这部作品的叙述者被设定为一个自负而荒谬的现代文人,其笔下的所有叙述,都是斯威夫特所讽刺的对象。

艾伦茨威克完全没有考虑到这层根本性反讽,因此将讽刺叙述当成了正面叙述,继而大量援引托兰德、霍布斯作为斯威夫特持有自然神论的佐证,而没有注意到(或许是故意地)这些人物都是斯威夫特的敌人和讽刺对象。斯威夫特与这些人物未尝没有共同之处,如作者看到,他们都对清教徒的狂热十分反感(页98-109);然而,虽然斯威夫特使用了霍布斯等人的物质主义去描述宗教狂热,但并不等于他认可物质主义——斯威夫特的叙述夸张而秽亵,更像是一石二鸟地同时讽刺霍布斯和清教徒。

艾伦茨威克在第四章将斯威夫特置于“虔诚欺骗”传统之中,其整体判断并非没有道理:作为一位复杂的讽刺作家,斯威夫特的内心或许也对正统教义存有疑虑,甚至也可能与其友人博林布鲁克、蒲柏一样持有非正统见解;而与此同时,他也坚定地反对“自由思想”的“自由表达”,并致力于维护教会权威。然而,艾伦茨威克仍然对斯威夫特的反讽修辞置若罔闻(其列举贺拉斯、伊拉斯谟作为参证,也很大程度上也忽略了反讽的手法);更关键的是,她也没有对斯威夫特的公开表达和私人表述做出区分。如前所述,公开对“虔诚欺骗”表示认可,常常只是谴责“虔诚欺骗”的迂回手段,造成的效果仍是使欺骗者为人唾弃。虽然在一些私人性和生前未发表的作品中可以看到,斯威夫特对教会的维护更多是出于对社会的关切而非对教义的虔信;然而,如果将这些私人性的表述与其发表的言论相混同,就忽略了一个关键差异:斯威夫特公开文本中的相关论述,大多出现在反讽语境中,其讽刺的对象很可能就是“虔诚欺骗”的公开论说者。《木桶的故事》在序言的开篇将空洞的木桶(如果理解为制度性教会)视为维护社会稳定的工具,第九章中将“彻底被欺骗的状态”称作真正的幸福,都并非肯定之辞,而是出自一位荒谬的叙事者之口;在其他几篇文本中,叙述者倡议保留“名义上的基督教”,认为“伪善胜过公开的无信仰和缺德”,也同样都出现在讽刺或反讽的语境中。艾伦茨威克其实明确地意识到,斯威夫特如今更多被视为一位“自由思想”的批判者;她试图呈现斯威夫特更复杂的面貌,当然是值得肯定的,但其“反转之论”显得有些过火,立论基础颇难令人信服:把斯威夫特的讽刺修辞视为其观点的直接呈露,不免生硬地把一位“自由思想”的劲敌纳入了“自由思想者”阵营,将一位启蒙的反讽者误读为一位启蒙者。

▲

伊拉斯谟(Desiderius Erasmus,1466―1536)

在本书中,“虔诚的欺骗”也多次被置于“古今之争”这一重要的思想语境。

艾伦茨威克在导言中申明,自由思想者实际上也取用了“从柏拉图、珀律比俄斯、普鲁塔克到西塞罗”的古典资源来维护宗教(页3-4),进而试图修正并补充盖伊(Peter Gay)经典论断,即启蒙是一场通过复兴古典异教来反抗基督教的运动。

对于希腊罗马的古典文本,作者有一些征引,但颇为零散;对古今之争、新古典主义等相关议题亦有引人注目的讨论,但仍有些简略,不能不说有些遗憾。但整体来说,通过梳理“虔诚的欺骗”这一思想传统,艾伦茨威克让人们看到了引人深思的问题,挖掘了诸多遭受忽略的文献,对于呈现启蒙思想的复杂性仍有重要的启发意义。