本账号系网易新闻&网易号“

各有态度

”签约账号

评论区话题丨你怎么看晋文公的退避三舍选择?

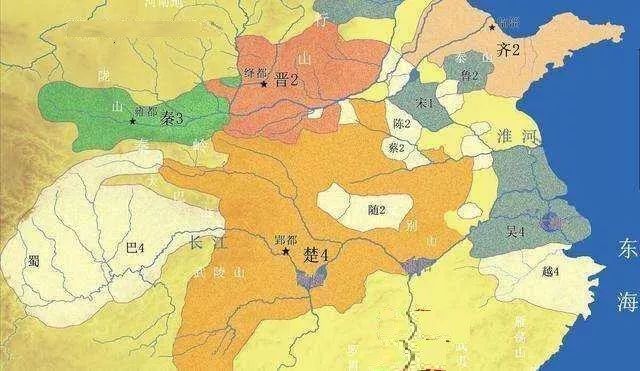

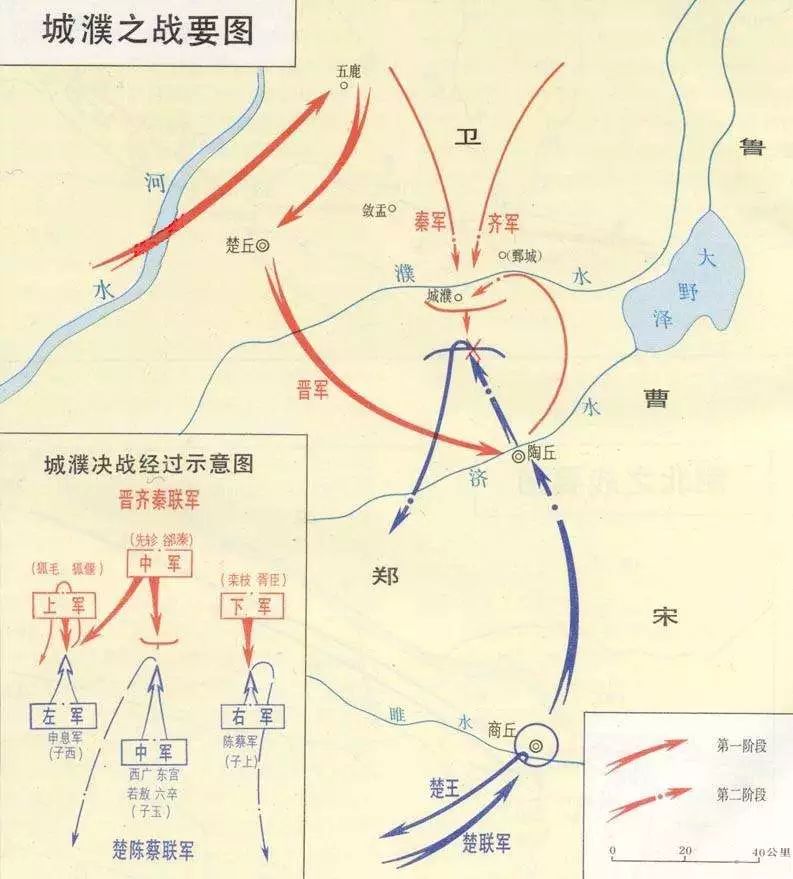

春秋时代最经典的军礼之战,就是晋楚之间进行的城濮之战。此战中,双方的谋略完美地融合了军礼与谋略。也是国际战略中,后发国家挑战当前霸主秩序并取胜的典范。

晋文公的后发制人

晋文公早年在列国颠沛流离 受过不少屈辱

起初晋国内乱,还是公子重耳的晋文公出逃。他到楚国时,受到了楚成王的热情招待。

闲谈中成王问重耳如何报答自己。晋文公说若两国不幸要打仗的话,他会让晋军后退三舍。也就是主动后撤90里,再与楚军开战。这番不卑不亢的外交辞令,赢得了楚国君臣的赞叹与忌惮。

晋文公也利用在楚流亡的机会,对楚军战力有了近距离的观察。他还发现楚国内部存在大家族权力过大,威胁王权的情况。

后来,重耳在秦国的帮助下回到了晋国。

在此之前,年轻的他历经磨难,游历各国,见识过齐桓公、宋襄公、秦穆公等有名的大国君主。既受到了他们的礼遇,也目睹他们的得失。重耳和一班近臣们,也通晓曹国、卫国、郑国等中小诸侯国的民风民俗,积累了丰富的军事情报。

继位后,晋文公建立卿制削弱公室。

卿既是辅政大臣,也是军队统帅,有利于加强君权,防止贵族公子的内乱。

在经济上,晋国因为帮助周王室平定戎狄之乱,得到了太行山以南的平原沃土。

他们还大力开发南阳盆地,劝课农桑、授民以土。肥沃的平原土地有利于增加晋国的粮食储备。

在内政外交中,晋国君臣也以信待人,讲究规则,力求取信于自己的臣民和尚未归附的外邦之人。

这逐步改变了晋国耍诡计和小聪明,喜欢占小便宜坑外邦人的政治社会文化。

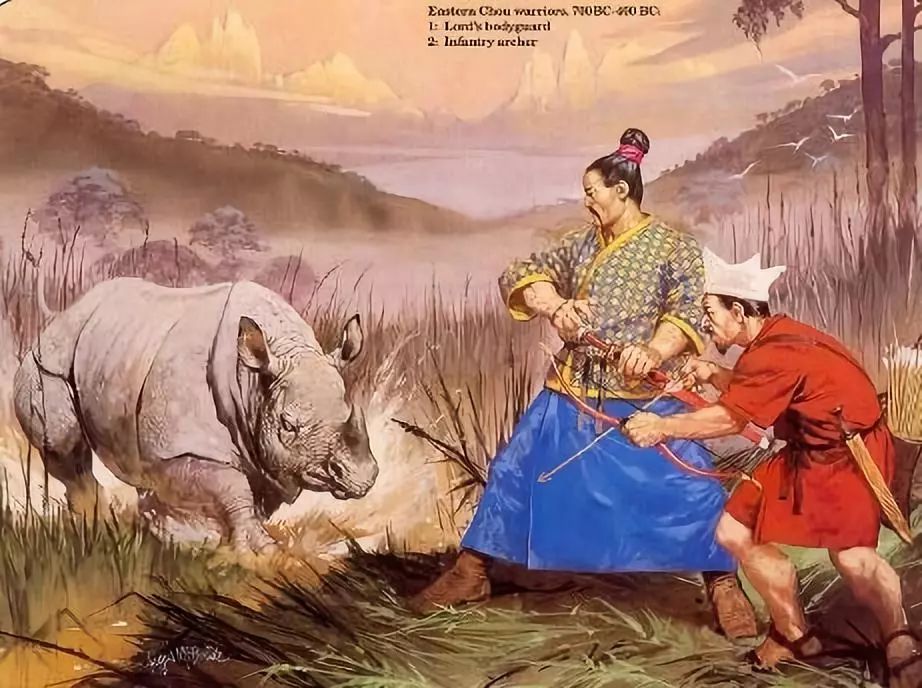

加上晋文公本人是戎夏混血,在流亡期间曾经和戎王一起生活过很久。这一背景让其君臣和周边戎狄有了独特的理解。

他们不强迫戎狄接受中原文化模式,而是主动融合。这让晋国具备了一大优势。一方面养成晋人彪悍的民风,另一方面,并让戎狄基于共同价值而诚心归附,而不是基于晋国一时的经济利益。这是受礼仪熏陶束缚的中原诸侯所缺乏的优势。

晋国也是借此平定了戎狄对周王室内政的干预,帮助周襄王返回洛阳王城。

并以外交手段,巧妙地拒绝了秦穆公借机东进的企图,拉近了晋国和周王室的距离。在晋文公这些后发制人思想指导下,晋国逐渐恢复了以前的国力。

晋文公的一系列策略让晋国壮大起来

楚国的国际霸权

后来死在自己人手里的楚成王 曾经庇护过重耳

晋文公继位时,春秋霸主为楚国。楚王为了进一步称霸,制订了比较明确的外交方略:

既然周天子不愿意给楚人加封爵位,那么楚国将天下诸侯拉拢到自己这边,再狭诸侯以令天子。

首先,楚成王继续收降中原的中小诸侯国。

不仅从郑国带走了2个公族少女做妾,还将妹妹许配给郑文公。并娶卫文公之女为夫人,与这些姬姓国紧紧捆绑。在收服了宋国,迫使宋成公前往楚国朝见后,还趁着齐鲁交恶之际联合了姬姓鲁国,对付齐国。

面对强国,楚成王觉得鞭长莫及,他采用了扶持亲楚君主的政策。

在鲁国的帮助下攻击齐国边境。在新攻取的齐国边城里,安置了齐桓公的一个儿子--公子庸,作为亲楚齐君的备选人。此外还册封齐桓公的7个儿子作为楚国大夫,以收齐国之人心。基于这个考虑,他也善待了落难的公子重耳,希望他能执行亲楚国的外交方略。此外,为了加强在中原的存在感,楚人在北部边疆大量集结兵马。

等到泓水之战后,宋襄公败亡。除了齐、秦、晋三国,已无诸侯有实力单独抗楚,楚国遂成为霸主。

但楚国领导下的国际秩序并不稳固。

与晋国类似,楚国也有“夏君夷臣”的种族构成,境内既有息国这样的诸夏,还有越人,濮人,夷人等百越民族。所以楚人政治制度上采用的是夷夏混合的体系。但楚王的臣强君弱的特点,使其更加强调蛮夷属性,在外交上会故意违背礼制,来刁难或者羞辱中原诸侯。所以在中原诸侯看来,楚国不是善类,各国都在借机摆脱楚国。

比如看到晋国日益强大的宋国人,就觉得重耳是反抗楚国的靠山。

而且宋成公时刻不忘父亲因为泓水之战而受重伤去世与自己所受的羞辱。于是断交背叛楚国,投靠晋国。

楚国的扩张让其他诸侯都感到了威胁

楚国陷入宋国战争泥潭

外交风波最终促成了城濮之战

宋国与楚国的断交,打乱了楚人的称霸策略。

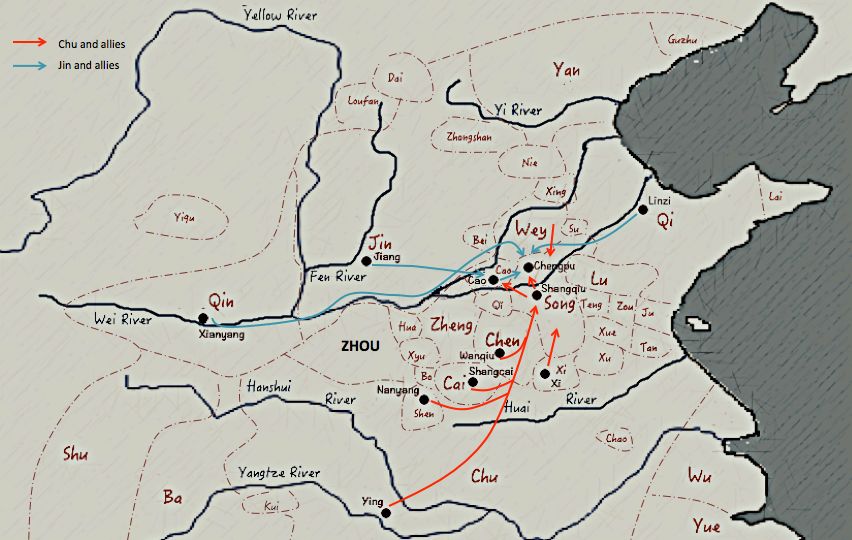

面对宋国的背叛,公元前633年,以楚国牵头的多国部队杀入一马平川的宋国腹地,直接包围了宋都商丘。宋国在顽强抵抗之际,火速派人向晋国求救。

此时除了宋国,中原几个中等诸侯均已臣服于楚国。北方仅有齐国,秦国和宋国尚未屈服。如果放任楚国削弱宋国,到时候就很难制衡这个南方大国了。

晋文公因宋襄公的礼遇,也为了介入中原事务,与楚国争夺霸权,召集众大夫商量对策。

由于楚人兵势正旺,气焰嚣张,不宜与之正面相抗。晋军如果要前往宋国,就必须经过曹国和卫国地区,这两个国家都是楚国的盟友。倘若跨国外邦领土救援,反而会被楚人卡断后路。晋国君臣决定先出兵攻击楚国的盟友曹国和卫国,围甲救乙,削弱楚国的实力,然后再出兵救宋国。

于是公元前632年元月,晋文公亲率晋军自晋都绛出发,以曹国君主对自己无礼为由,大举出师攻曹。

大军从晋国、邢国边境出太行山,并计划从卫国境内度过黄河。由于卫国拒绝借道,晋国顺势攻陷了卫国的边疆城市五鹿,还在卫国的敛盂与齐昭公会盟。鉴于晋人庞大的声威,卫国人只好以流放国君的形式讨好晋军。随后晋军继续向东南行军,来到曹国。由于曹人顽强抵抗,晋人决定在曹国城外的祖坟上扎营。担心祖先受惊的曹人心生忧惧,于是打开城门,将战死的晋人尸首送还。结果晋军趁机鱼贯而入,攻克了曹国都城。

晋文公发兵后一度让楚国措手不及

面对晋人加入战团,楚军有三种可选的策略:

可以强攻下宋国,在宋境内作战,迎接晋军。

或者退到楚国北部的申县,静观其变。

又或者北进到曹卫之地,与晋军开战。

但是老道的楚成王看出了重耳的谋略:围甲救乙。

当年重耳流亡到楚国时,因为饱经磨难,多次遭人陷害侮辱,性格十分谨慎。楚成王对此深有认识。以他的谨慎性格,晋军很难越过楚国盟友的领土,长途跋涉前来作战。所以楚成王料定重耳是在引诱楚军放下即将到手的宋国,但不会与楚军轻易开战。于是他不理会晋人的计谋,仅仅让楚军加紧攻城,强行使前霸主宋国彻底屈服。

蛮风浓厚的楚国并不会轻易上当

晋国的外交取胜

晋国最后将齐国这样的大国拉倒自己一边

由于计谋被识破,晋文公开始实行第二套方案。

考虑到宋国国力不俗,宋人民风顽强倔强,而且宋成公与楚人有丧父之仇。所以重耳一面瓜分曹国和卫国的土地给宋国,坚定宋人的抵抗意志,并以此激怒楚国。同时他还建议宋国送礼给秦国和齐国,让两大国给宋国求情。

果不其然,打得起劲的楚国显然不愿意吐出即将吞下的肥肉。听说盟友的国君被放逐,国土遭瓜分,于是断然拒绝了齐秦的求情。

两大国就此被推到了宋国--晋国一方。由于当时的楚国在北方原诸侯眼里还是凶悍的南蛮,各国有必要结成联盟加以遏制。

看到力量对比的天平已经发生了变化,楚成王认为如果继续作战,楚军凶多吉少。

这次子玉得罪了几个重量级对手。齐国君主是开国元勋的后裔,本来就是实力不俗的前任霸主,威望崇高。晋国是周天子的同宗,在兼并小国,平息内乱之后傲视北方。秦国虽然是年轻的诸侯,但曾为周天子保卫西陲,并在王室危难时护驾,民风彪悍,实力和地位上升迅速。楚国在中原的扩张行动,不能不引起几个大国的强烈反应。

在楚国内部,自负而残暴的子玉一向虐待士卒,和同僚关系不睦,不适合指挥规模超过300辆战车的部队。

知己知彼的楚成王在对比实力之后,认为楚军要适可而止。

他下令解除对宋的围困,自己退守楚国的防御工事—方城。还果断要求子玉停止军事冒险,避免丧师辱国。而子玉却拒绝服从王命,表示一定要通过胜仗证明自己,堵住其他贵族的诋毁。楚成王看到子玉如此难以驾驭,也想借晋人的力量,消耗这个权臣的实力。于是他派出了子玉家族的私兵----180乘战车作为援军主力。为了表示重视,楚王象征性地加派了太子卫队—“东宫”的15乘战车,以及楚王卫队“西广”的15乘战车。

在整个先秦时代 战车都是一国武力强弱的代表

看到这一情形,家族的亲兵们为楚国宫廷的态度感到担忧。

为了瓦解日益形成的北方诸侯联盟,楚国大夫建议子玉使用齐桓公称霸的策略,恢复被灭亡的,或者行将崩溃的诸侯国。具体做法是,楚国使者建议晋国恢复被灭亡的曹国和卫国。作为交换,楚国在同一时间解除对宋国的包围。这样不仅能体现不恃强凌弱的霸主风范,使三个即将被灭亡的诸侯复国。楚国与晋国的私自议和,还可以疏远晋国和宋国的关系,让晋国落得抛弃盟友的坏名声。楚国就有可能在未来收降宋国。

最后,这一操作可以让秦国与齐国失去参战的理由,进而瓦解北方诸侯的同盟,缓解楚国的外交压力。

但晋人很快就识破了楚人的离间之计。

为了防止楚人私下与曹国,卫国达成合约,也为了防止楚人散布流言,离间晋国和宋国的联盟。晋国君臣一面抢在楚国之前许诺曹国、卫国的恢复,并以此为条件,要求曹、卫与楚国正式绝交。一面将楚使者拘押起来。

按照军礼,两国交兵不能加害或者拘留使者。

晋国这么做其实有违礼制,但是楚国和宋国争霸期间,也曾违背约定。既然南蛮楚人不讲礼义,那么晋人也没有必要顾忌这些细节。这一招不仅继续孤立了楚国,而且还激怒了暴躁易怒的楚军主帅子玉。

退避三舍实际上有非常明确的外交和军事考虑

战略后退

晋文公的外交运作发挥了很大效果

重耳以治其人之道还至其人之身,令楚国统帅子玉怒不可遏。

他觉得个人荣誉和楚国都受到了重耳的侮辱,就解除了对宋国的围困。杀气腾腾地冲向晋人驻扎的卫国地区。

面对来势汹汹的楚军,晋文公想起了自己和楚成王的约定,于是命令晋师向后退却。

为此,一些将领很不满。说我们是国君率领队伍,他们是臣子作帅,现在君避臣,不是太丢脸了么?

但这一撤退,堪称是军礼和计谋结合的典范。

在大众心理上,春秋时代的人讲究大义名分。晋国君臣认为,出兵要理直,士气才会充沛,反之士气气就会衰退。晋国国君曾受过楚王的恩惠,也曾说过要退三舍以避之。若晋人忘恩失信,那就是理亏。楚人就理直,士气就高。反过来说,如果晋人退了以后,楚军仍不撤兵,那就是楚人理亏。晋人的让步可以制造晋国君主一再谦让,但楚国臣子大肆的表象。可以加深楚人不守周礼,以下犯上的负面形象。这有利于晋军积蓄怨恨,大举反击敌人。

从实战角度看,后退有利于晋人等到齐国和秦国的增员力量。在空间上有利于缩短晋军的补给线,来到他们熟悉的地形和气候区域作战。

不少先秦贵族在决策时自带一种奇怪的自负

多数楚军战士并不理解晋军的不战而退。

他们不能理解晋军为什么还没正面接战就一路后撤,感到事情不妙,其中必有蹊跷,一路上心生怀疑。而子玉则认为是北人心生恐惧,所以避而不战。于是快马加鞭,策动大军追击到了卫国境内的城濮地区。

此时,宋国、齐国和秦国的大队援军也来到了城濮附近。臣服于晋国的戎狄部落,也在晋文公的号召下赶来助战。联军与晋人一起安营扎寨。

大军的千帐营火,在深沉的夜色中闪烁。风尘仆仆追来的楚军发现对手已经与友军会师,于是停止了追击,选择了有利的地形,背靠着丘陵地带扎营。

晋文公看到楚军虽然已经被换下了主力,但是敌人规模依旧十分可观。

营地防御严整,深沟后是夯土壁垒。壁垒中,战士们正在有条不紊地构筑各种工事,进行战前操练,熟悉着战场的水土环境。还有战士外出,在营地附近狩猎。这既是军事训练,也是补充肉食的手段。视日人和望气者登上巢车,远观战场地形和天空中的云朵与日光。判断未来数天内的天气情况,为楚军将领的排兵布阵提供参考。

战地附近的乡野之人,看着两支威严的军队,唱起了颇有宿命意味的歌谣:

原野上的青草长得多茂盛啊,除了旧根茎,又要播新种哟。暗示着脚下的中原沃土,即将见证无数的死亡与新生。

造成霸主易手的决战

城濮之战是先秦时期记载最为详细的战役