文

_Cari Romm 编译

_

小南

来源_南都周刊(ID:nbweekly)

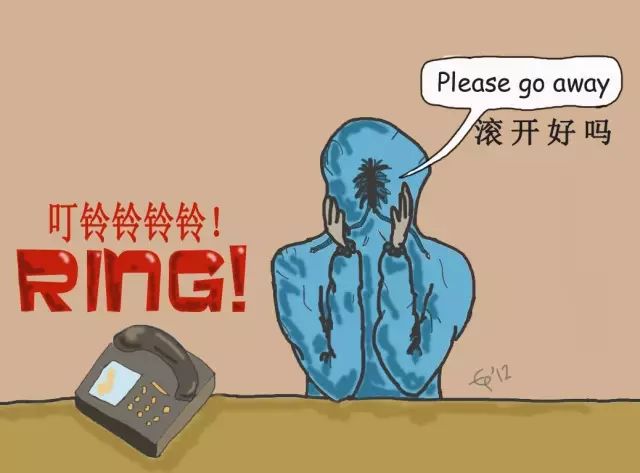

不知道你有没有这样的经历:

电话铃一响,全身心在抗拒

,

总感觉发生了什么不得了的事情,比短信声、微信声严重多了……而且这个感觉还不是一个「静音」就能够避免的。

现在的APP,几乎能帮你完成一切需要电话的事情,不过凡事有例外:网上订饭店、医院挂号,没问题,但如果快要迟到,你就得打电话给人家说明情况吧;网上递简历,没问题,但有一种面试叫做「电话面试」吧。

有的人可能会说,

不就是打个电话,有什么大不了?

但对于某些人来说,他们可能得使出洪荒之力,才有勇气去打个电话。那是因为:

其实这个很正常啦。害怕接电话

并不意味意味着你有社交焦虑

——虽然这俩通常成对出现,而患上社交障碍的人,往往对「拒绝打电话」这个事情有着更深的执念。相关数据也表明,越来越多的人开始逃避使用电话。

2011年,一个皮尤研究小组通过调查显示,美国的手机持有者平均每天打出或接收12通电话。到了2015年,一个消费者研究调查小组发现,这个数字跌至6附近。

在某些情况下,无论大事小事,我们还是逃不过打电话这个事。消除「电话恐惧」的第一步,

是

搞明白为什么「电话恐惧」会发生

。

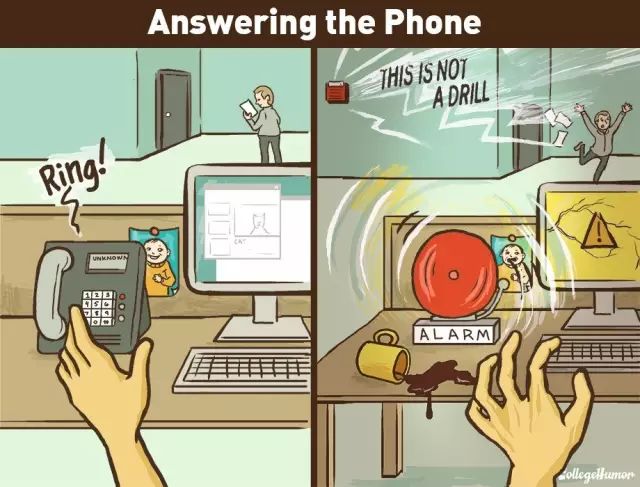

听到电话响像听到火警一样 手抖 心慌

你无法预估打电话的人在想啥

你大概有听说过这样的理论:90%的沟通不是通过口头来完成的。数字可能有点虚,但背后的道理是实打实的。语言在我们传达意思的过程中,只起到了一小部分的作用,

更多的表达是通过我们面对面的表情、身体语言和手势去完成

。

而在打电话的时候就不一样了,约翰斯·霍普金斯大学的临床心理学教授

Papadakis告诉我们,「只通过声音进行交流,看不见其他的表达,会让相当一部分人很心塞」比方说,话筒中一些听起来不那么友好的话语时,实际上可能是玩笑话,问题是你又看不到对方的表情,你怎么能判断呢?

只通过声音,去搞懂别人传达的东西已经够不简单了,

想办法让别人明白你表达的东西

,才是更大的挑战。当我们面对面交流的时候,表情会是有力的提示。扬起或是微皱的眉头,代表你在认真倾听;边听边点头,意味着可以继续说下去;眼神呆滞,暗示着应该换话题了。

如果没有这些提示,交流就变成了瞎猜

,而且还没办法验证你猜的对不对。

你觉得时间更紧迫了

那么,短信交流不也一样忽略了所有的非口头表达吗?为什么对很多人来说,打电话是比发信息更可怕的事情呢?

实际上,

通过信息交流的时候,你为自己的表达赢得了更多的时间

:你有时间整理思绪,有时间编辑文本,有时间纠结。打电话就没那么好条件了,每一句你说出来的话,几乎都是即时的反应。 Papadakis补充说:「说错话的时候,你是可以立刻纠正过来,但说出的话,往往覆水难收。」

话语中间的

停顿有时候是蛮尴尬的

。面对面交流的时候,你可以看出来这个人是在思考或者犹豫。但在通话的时候,尤其在表达一些负面情绪的时候,停顿可能会造成一些误解。

还有一个事实就是,打电话会比发信息更浪费时间,因为后者可以三心二意地干点别的事情,而前者会

占去你所有的注意力

(这里强调一下,不要在开车时打电话)。罗切斯特大学的心理学教授Jamieson发现,「人们有时会担心,我会打扰到人家吗?会不会很烦?」所以,打电话很容易被看做是大家都不太情愿做的事情。

调查显示,100%受访群众宁愿被恐龙吃掉

也不要打电话

你觉得会被评头论足

某种程度上来讲,这点是对的。

如果你在办公室里打过电话

,你就会知道那种感觉有多奇怪了(收快递的不算),因为几乎有一半的对话会被你的同事听到,像是在当众表演似的。而在面对面交流的时候,对话的两个人可以互相分担一些关注度。

不过通常来说,电话那头的人远比周围的人,更让你感到焦虑。「我们谁都不喜欢被人评头论足的感觉。但我们是又社交动物,别人的评价无可避免。」Jamieson解释说,「所以每次当我们受到关注的时候,我们容易感到压力——公开演讲也好,面试也好,当众讲电话也好,都是这样的时刻。」

「

有人会在公众场合打电话的时候带着顾虑

,尤其是跟有着亲密关系的人打电话的时候,他们会担心冷落了电话那边的朋友或者伴侣。」 Papadakis说,「跟客服打电话就没这个问题了,反正我以后也不会看见他。」

在这种情况下,人们呈现出一种高度的自我审查意识,自觉检查他们说的做的是不是符合当下的场合。问题是,这种

对自己过度在意

的表现,本身也会使交流变得更加困难。Papadakis解释说,「有社交焦虑的人往往更关注自己对外界的表现,以确保没有陷入什么尴尬的局面——假设我更在意的是自己,而不是正在说话的你,那我该如何回应你?这无疑给交流增加了难度。」

你就是太少打电话了

这是最简单的理由。你的父母有没有埋怨过,现在的人们,尤其是年轻一代,越来越不喜欢打电话了?Jamieson认为「也有可能是缺乏经验的原因,

年轻人对打字和发送表情太熟悉,对打电话的技能却很陌生

。」他用老人家学习使用脸书作为例子,「会有点紧张,因为他们不太懂规则,不知道会发生什么。」

如果说面对面交流凭的是直觉反应,那么电话交流则需要理解一些

微妙的礼仪

。一通电话分成好几个部分,你得从问候、到引入、到停顿、到插话、到结束流畅地执行下来。这是个多练习才能掌握的本领。

每次听到电话响

都想一遍 我是谁 我在哪 我在干神马

如何克服电话焦虑

打败电话焦虑最有效的方式,就是

多打电话

了。你大可以把这当做是一种暴露疗法——接触得越多,越不吓人。塔夫茨大学的临床心理学教授 Queen,提供一条「

调整-认识法则

」,或许能帮你调整一下思路。

比方说,如果你担心通话会打扰别人,你可以这样想:「如果他们不方便,就不会接听这个电话了。」如果你担心通话过程中说话不利索,不妨这样想:「我又不是一天中唯一跟他们讲话的人,人家哪会记得我口误呢?」在你看来很严重的东西,在他们看来往往只是小事一茬。

除了拿起电话,你还应该为自己

设定一些小目标

,比如坚持通话5分钟,或者声音不要抖,等等。Papadakis指出,关键在于循序渐进,如果在电话中畅所欲言听起来太难,可以先从稍正式的谈话做起,事先准备一点小草稿。争取多说几句,要响亮地让自己听到。

最后的最后,你要做的就是拨电话了。

别犹豫了,快拨吧

。

(文章编译自nymag.com 原文标题《Psychologists Explain Your Phone Anxiety (and How to Get Over It)》)

微信ID:nbweekly

微信ID:nbweekly

长按左侧二维码关注

长按左侧二维码关注

起底过王立军,拯救过自来水,

关注过失独群体,报道过泡汤城市,

发掘过机关食堂的秘密…每天与你分享精品文章。