正文

这篇文章,说两件事情

1

:三年的变化

2016

年开始,我在网上发表文章,到现在已经差不多

3

年的时间了。

最初的原因,是发现云集了

985, 211

高校学生,经常刚下飞机就受到邀请开始答题的知乎,上面竟然有这么多错误的内容。

尤其是涉及到日本的内容,感觉知乎上有一个庞大的群体,

举个例子,一说民航客机,必然就会有人提日本东丽公司的碳纤维,用在了波音飞机上面,东丽的碳纤维大量供货,这个倒是没有错。

但是后面就逐渐推导出美国的民航客机制造依赖日本的零部件,甚至还说没有了日本生产的零部件,美国就造不出飞机,导弹,好像没了日本,美国的先进工业就全部瘫痪了。

而实际是什么样呢?

日本在全球航空工业中的地位是远远不如欧美的,并且我认为现在也不如中国。

我们看下中美日三国民航客机的一级供应商就可以了。

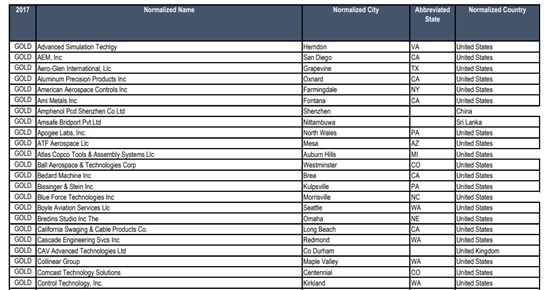

我们先看波音公司的,

2017

年波音的获得了

Boeing Performance Excellence Award

的供应商,其中

Gold supplier

有

72

家获得提名,有

68

家来自美国本土,只有

4

家来自美国以外,实际上来自中国深圳的一家

gold supplier

也是美国公司,是安费诺深圳。

http://www.boeingsuppliers.com/2017_BPEA_external_01.pdf

如下图,列表里面基本都是美国本土的公司。

作为美国人看家本领之一的全球空中和太空优势,是不会依赖外国的技术形成的。

这也是美军驻扎在日本各地,而不是日军驻扎在美国各地的原因之一。

在

2019

年的今天,

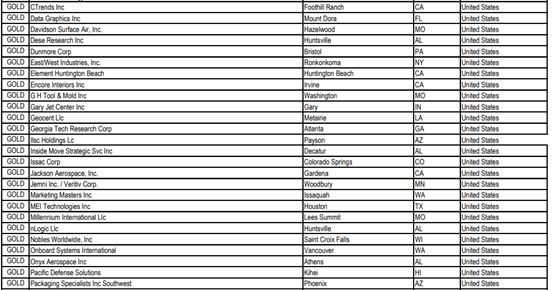

我们再看日本正在研发的

MRJ

支线民航客机的供应商名单,总共

27

家一级制造供应商。

MRJ

本来是计划

2013

年交付,不过现在延后到了

2020

年。

http://www.flythemrj.com/support/

这

27

家制造类的一级供应商,它们是:

欧洲

:

空中客车

-

直升机,法国

DAHER

,法国

Falgayras

,法国圣戈班,法国卓达宇航,

美国:

AVTECHTYEE

,

Esterline

,美国

LMI

航空航天,美国

parker

航空航天,美国

PPG

航空航天,美国普惠,美国罗克韦尔柯林斯,美国

Teledyne

控制,美国

Spirit

航空系统,美国联合技术航空,美国霍尼韦尔

日本:日本小系制作所,日本美蓓亚,日本三菱重工,日本纳博特斯克,日本岛津制作所,住友精密,龙村美术织物

英国:

GKN

航空,英国

Senior Aerospace BWT

,英国

Ultra

电控。

其他

1

家:台湾汉翔工业。

27

家一级制造供应商里面,

美国

11

家,日本

7

家,法国

4

家,英国

3

家,另外欧盟(空客),台湾各

1

家。

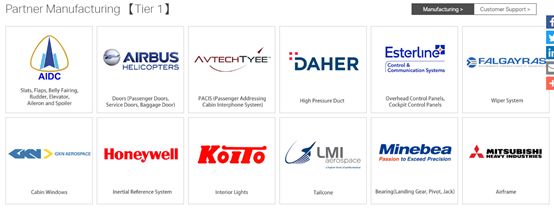

那么日本本土的供应商都制造了什么东西呢

?

一个是小系制作所的舱内照明系统,

一个是龙村美术织物的客舱窗帘,地毯

这两个技术含量稍微低一点,我们看下技术含量高一点的,

起落架是日本住友精密制造,岛津制作所提供了飞机上的齿轮,

纳博特斯克制造了飞机机翼翼面的驱控系统,这个也好理解,飞机的机翼并不是完整的一块,而是分为副翼,襟翼,扰流板等等,每一部分都可以通过操作来控制。

日本三菱重工负责飞机机体的制造。

日本的美蓓亚负责机体构造和操控系统轴承

其他的核心系统均从欧美进口,

例如发动机是美国普惠的,

飞机的飞控计算机和飞控系统是美国罗克韦尔柯林斯的,

飞机的液压系统,也就是整个飞机的动力神经是美国

parker

航空的

燃油系统是法国卓达宇航的。

驾驶员的控制面板来自美国

Esterline

用下面这个图可能会看的更清楚:

实际上,一些看起来似乎技术含量不高的东西,日本也需要从欧美进口,例如

MRJ

的舱门来自欧洲空客公司,而舱门的控制器来自英国

Ultra

电控。

再例如起落架是日本住友精密自研,但是控制单元也是来自英国

ultra

电控。

即使是日本本土研发制造的

MRJ

飞机,

27

家一级供应商里面有

20

家来自国外,除了台湾的一家外,其他

19

家都来自欧美。

我们对比下中国商飞在试飞中的

C919

的一级供应商名单:

http://www.comac.cc/main/gys/

39

家一级供应商里面:

中国:上海航空测控技术研究所,陕西航空电气,中航西安航空计算技术研究所,中航工业南京机电,费舍尔(名字是外国公司,但其实是中航工业旗下的企业),上海航空电器,中电科航空电子,中航西安飞行自动控制研究所,中航南京金城,昂际航电(合资公司),四川九洲,西安鸿翔飞控,中航光电,中航济南特种结构研究所,中航沈飞,中航成飞,中航飞机股份有限公司,中航哈飞,江西昌河,江西洪都,浙江西子,航天海鹰,航天特种材料及工艺技术研究所

39

家一级供应商里面有

23

家中国供应商。

美国:标翼,

CFM

国际(美国

GE

和法国赛峰

50%/50%

的合资公司),唐纳森,通用电气,霍尼韦尔,派克,罗克韦尔柯林斯,穆格,联合技术,总共

9

家

法国赛峰,卓达宇航,泰雷兹,总共

3

家

其他荷兰福克,德国利勃海尔,英国美捷特,日本松下电器各

1

家。

这里面在过去的几年获得过供应商金奖的有:

CFM

国际,通用电气,穆格,派克,罗克韦尔柯林斯,昂际航电,中航成飞,中航飞机,江西洪都。上图里面有金奖标志的就是。

9

家金奖供应商里面

5

家欧美公司,中国公司有

4

家,足可以看出欧美的优势地位,

同时也可以看出,

中国大飞机

C919

的

39

家一级供应商里面,来自日本的只有

1

家,而来自欧美的

15

家,

C919

的

9

家金奖供应商里面,一家日本供应商也没有。

其中最为值得一提的是位于上海的昂际航电公司,

该公司是中航工业和美国

GE

各自出资

50%

于

2012

年组建。

中国希望该公司能够承担中国民航航空电子系统国产化起步的任务,该公司在成立之初,聘用了大量的外国专家,但是到了

2018

年,绝大多数员工已经是本土的工程师。

全公司员工来自

12

个不同的国家和地区,

55%

具有硕士以上学历。

昂际航电目前在上海,美国凤凰城,法国图卢兹拥有三个研发中心。

在

C919

国产大飞机项目中,昂际航电负责航电系统所有硬件,软件和系统开发与集成。

同时直接负责

3

个航电工作包(暨五个子系统)的研发,

包括航电核心处理系统,飞行记录系统,综合显示系统;机载维护系统等

不只是航电系统,中国在推进大型民航客机研制的过程中,对所有的重要核心子系统零部件都进行了自主化布局,几乎在所有领域都成立了合资公司。

在中国商飞的一级供应商中,有中航工业西安飞行自动控制研究所和中航南京金城两家公司,这两家公司是做什么的呢?

2014

年,西安飞控和南京金城,分别在西安和南京和美国派克宇航公司成立合资公司。

派克宇航和西安飞行自动控制研究所之间的合资企业名为

Parker FACRI Actuation Systems

,设在西安,将为

C919

飞机开发飞行控制作动系统。

什么是飞行控制作动系统?飞机在飞行过程中,会遇到上升气流,侧风等的影响导致飞机产生左右,上下的偏移甚至偏转,这需要飞机具备控制机身稳定的能力,否则飞机将会失去控制。

西安飞控的合资公司负责开发飞控系统

,包括水平安定面配平作动和电机控制,水平安定面也就是飞机尾翼的水平面。

以及副翼、方向舵、扰流板和升降舵助力器以及远程电子单元。

副翼就是飞机翅膀远离机身外侧的一块可以移动的翼面,扰流板大家经常见,就是飞机降落的时候,飞机机翼上面升起来加大风阻减速的那块板。

派克宇航和中航工业南京金城的合资企业名为

NEIAS Parker Aero Systems & Equipment

,位于南京,

为

C919

开发全套燃油、惰化和液压系统。

燃油系统好理解,就是包括发动机供油,辅助动力单元供油,加油和泄油,燃油计量和管理软件。

惰化系统包括空调和电子控制,以及富氮空气生成与分配,降低飞机油箱内燃油蒸气的可燃性并提升飞机安全性。

另外就是液压系统,液压系统就是飞机的动力神经,比如说飞机要收起和放下起落架,控制机翼的运动来转向等等,都需要液压系统提供力量来完成。

该系统还带有一个用于监控

C919

综合模块化航空电子设备控制器的软件包,提供必要的功能来驱动和控制飞机的飞控系统、起落架、转向系统以及反推装置。

实际上派克宇航还是已经量产了的

ARJ21

机型提供燃油、液压和飞控作动系统供应商,并且一直是

ARJ21

的金牌供应商之一。

而南京金城则通过合资工资联合研发来学习技术。

以上可以看出,对于民航客机最为核心的航电系统,液压系统,飞控系统等,中国都在安排本土公司,在通过和外方合作过程中实现技术的掌握和转移。

对于一些外方不愿意成立合资公司转让技术的,比如

CFM

提供给

C919

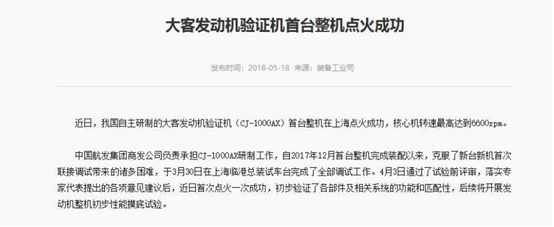

发动机就不愿意转让技术,于是中国安排了中国航空发动机公司在负责自主研发,

2018

年

5

月,中国航发集团研制的大型客机发动机

CJ-1000AX

验证机首台整机就在上海点火成功。

以上是中日民航客机的一些简单介绍,实际上我们可以看出什么呢?以下几点基本的事实:

1

:全球民用航空的主要技术掌握在欧美手中,欧美尤其是美国处于领先地位。

日本的

MRJ

客机,

27

家一级制造供应商

19

家来自欧美,只有

7

家来自日本;

中国

C919

的

39

家一级供应商,有

15

家来自欧美,只有

1

家来自日本。

美国波音的

gold supplier

,也是美国本土的最多。

2

:就整机系统设计整合能力而言,中国强于日本。

不只是军用飞机歼

20

,运

20

,空中预警机等军用飞机,中国已经领先日本。

在民用飞机领域,

中国

ARJ 21

飞机

2015

年已经投入商业运行,并且安全飞行了

4

年,每年产量在稳步提高,今年产量很可能突破

10

架,而日本

MRJ

还在不断推迟到

2020

年。

更重要的是中国的飞机整体设计由本土团队完成,而日方的

MRJ

则聘用了大量的欧美技术人员进行飞机整体设计。

2018

年

1

月

27

日,台湾《中国时报》援引日本共同社

1

月

26

日的报道,

“

MRJ

的研发成本超过当初预估的接近

2

千亿日元(

535.7

亿新臺币),膨胀至近

5

千亿日元(

1,339

亿新臺币)。为了取得迟迟无法获得的型别检定证,三菱重工的宫永俊一社长去年(

2017

年)

1

月採取大量聘用外籍技术人员的方针。

约

2

千名研发人员中,外籍研发人员超过

600

人。由穿梭于世界飞机研发一线的专业外籍技术人员主导研发。

https://www.chinatimes.com/cn/realtimenews/20180127002552-260408

日本

MRJ

的研发人员,竟然有

30%

来自国外。

MRJ

是和

ARJ

对应的支线客机,像中国

C919

这样的大型民航客机,日本还根本没有提上日程,而中国从

2008

年开始正式启动

C919

项目,已经进行了

11

年的时间,我们先在这条路上走了十年以上,这就让日本很难赶得上了。

即使日本现在就立项开始搞大型民航客机并且商业化,至少要到

2035

年以后了(参考

MRJ 2003

年立项,

2004

年出首个技术方案,正式交付目前计划是

2020

年,历时

17

年)

3

:中日民航客机的关键零部件,发动机,液压系统,燃油系统,飞控系统,航电系统等都来自欧美,但是中国的不同是,通过合资公司的形式,在全面推进子系统和零部件国产化。

同时对不能进行合资的关键部分,例如飞机发动机,在坚决的推进自研。

而日方在短期内看不到关键系统国产化的希望。

也就是在欧美之外,中国是唯一有希望在民航客机领域赶超的国家。

2019

年

3

月

10

日,埃塞航空的波音

737 max8

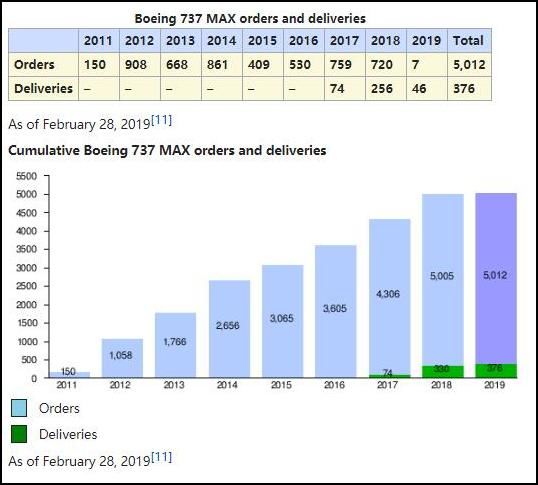

飞机坠毁,全球各国相继停飞该机型,这后面也反映了一个事实,根据波音提供的数据,

截至

2019

年

2

月

28

日,

737 MAX

系列订单达到

5012

架,已交付

376

架

按照

1

亿美元的单价,就是高达五千亿美元的累计订单,而

90%

的订单还在排队当中,

其中到

2012

年末累计订单有

1058

架,到现在已经

6

年多了,

2012

年末的累计订单中超过

60%

都还没有交付,可见排队时间之长。

为什么全球各国航空公司现在只是停飞,计划取消订单的到目前为止只有在

2018

年

10

月遭遇了波音飞机坠毁事故的印尼狮航一家,而且这种计划取消,其实也是和波音讨价还价手段的一种。

之所以不原意随意取消订单,是因为要获得飞机的交付,排队时间很长,一旦取消则意味着需要重新排队,不管是波音还是空客,都有大量的订单积压,交付要等

10

年。

更何况取消波音订单,万一和波音闹僵,全球只剩下空客一家可以买大飞机,可能会被空客漫天要价,所以民航公司做决定肯定会很谨慎,不会那么随便。

如果看财富

2018

年的世界五百强,波音公司的销售收入为

934

亿美元,同时有高达

81.97

亿美元的净利润,同时由于有极高的技术门槛,因此可以稳定的持续获取收入和利润,

这对中国来说无疑是一个巨大的市场,全球航空公司都在忍受漫长的等待飞机交付时间,以及昂贵的飞机价格。

波音和空客极低的产能效率,对于擅长大规模量产的中国来说,也是一个很好的机会。

中国和日本的航空工业水平,现在是在逐渐拉大的,到了五年,十年之后,日本不只是军用飞机技术比不上我们,到时候

ARJ

已经开始大批量量产,每年产量能够达到几十架甚至更多,

C919

也已经正式量产服役了。

双方将会拉开到一个比较大的差距了。

同样的,中国航空工业从业人员的薪资水平,也将会获得一个比较大的提高,实际上随着支线客机和大型客机项目的实施,中国已经新增了大量的高技术岗位。

例如本文提到的

2012

年上海昂际航电公司,到

2017

年已经有了

400

多名员工,同样的还有前文提到的在南京和西安成立的给

C919

提供子系统的合资公司。

仅仅这三家合资公司,加起来又为中国提供了数百个,长远看会是上千个高端技术岗位。

另一方面薪资水平,也会伴随着产业的发展而提高,我就有朋友是从商飞上海辞职的,只要我和他一说起商飞的待遇怎么样,必然会大大的吐槽一番,说他作为本科生,刚入职的时候一个月才到手两三千元,这在上海怎么活呢?于是他在

2015

年选择了辞职。

但是实际上中国商飞随着自身的发展,也在开始对待遇进行不断调整,

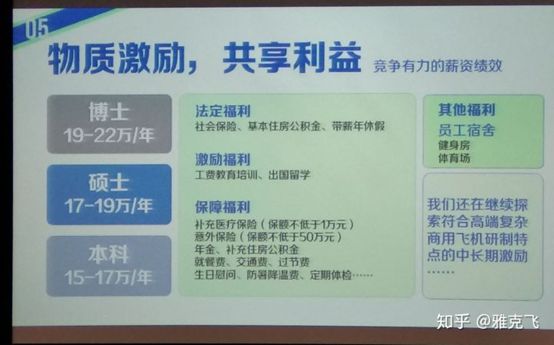

中国商飞在

2018

年进行了较大幅度的调薪。

下图是中国商飞上海在

2018

年校招中,给

2019

届应届毕业生开出的薪资,年薪为本科

15-17

万,硕士

17-19

万,博士

19-22

万,虽然即使在制造业中,也还是比不上很多好单位,但是相比于自身,已经是比较大的提升了。图的来源见水印。

有趣的是,不少应届生在问,这个硕士

17-19

万年薪是不是真的,会不会是把各种福利也算进去了,看来中国商飞还需要大力宣传下,同时薪资对应届生透明化。

实际上

2018

年中国商飞大规模调薪的背景,除了全国薪资水平和上海房价上涨导致员工流失从而被动调薪之外,还因为自身业务发展,在

2018

年新增大量岗位需求,

2019

届的毕业生普遍反映商飞面试放宽,基本上只要不是太差都能通过,这也反映了产业的发展带来的人才需求。

从

2016

年开始到今天,已经三年了,实际上大家也可以发现,我写的文章中关于日本的越来越少了,更多的关注中国自身的产业发展,以及中美竞争的态势。

原因也并不复杂,日本的产业衰退在过去的三年中,进展的比我们预想的还要快。

在消费电子产业领域,日本品牌几乎已经全线崩溃。

笔记本电脑,智能手机,平板电脑三个主要消费品,日本品牌都已经集体退出,只在

others

里面还有存在感。可以说日本消费电子品牌已经成为了一代人的记忆。

在我们的周围,已经看不到人买日本品牌的手机,笔记本电脑,平板电脑了。

当

05

后,

10

后们长大之后,他们的品牌记忆将和

80

后,

90

后们完全不同,

而新崛起的各种可穿戴式产品,也由苹果,三星,华为,小米等品牌主导。

在这三年里面,

在消费电子产品的两个关键器件,一个屏幕,一个芯片,

日本的

JDI

显示连续巨亏,销售额不断下滑,不仅无力和三星竞争,而且营收在

2017

年被京东方超过,至今

OLED

量产遥遥无期,主要客户苹果不断加大

OLED

屏幕采购,中国手机厂家则在加大对国产屏幕的采购量。

而日本的夏普则被鸿海收购,成为了华人企业旗下的品牌。

在集成电路领域,日本第一大集成电路企业东芝半导体2018年完成了出售,大约一半的股权被卖给了美国贝恩资本为首的财团,日本人最赚钱最有价值企业之一的东芝半导体股权发生了变化。

当然,日本人还在索尼为首

CMOS

图像传感器,各种被动元件领域占据优势,其他还有相应的上游生产设备。

另外东芝虽然出售了大量股份为贝恩资本联盟,但是至少运营和主导权还是在日本人手里。

这也是西方人控制亚洲高科技企业的常见形式,掌握大量的股权,同时不涉及经营,继续让亚洲精英和社畜为西方资本服务,台积电,三星,东芝都是如此,

我国早期的互联网企业

BAT

也是如此,不过这种现象最近几年已经彻底改变,这几年新崛起的互联网新贵,例如美团,抖音,滴滴之类,都是国内资本主导,西方资本股权被大大稀释。

总的而言,日本企业从下游向上游撤退,以前是品牌

+

零部件,现在变成了零部件,微笑曲线的两端失去了一端,总增加值空间是不断递减的。

实际上在日本人的优势领域,也一样有很大的隐忧,华为等中国公司在向高端化手机突破的过程中,也在带动国产供应商进击,

2018

年

10

月华为发布的

mate 20

系列,其后置的三摄中的

800

万像素摄像头

CMOS

图像传感器,就是使用的北京豪威科技的产品。

而被动元件领域,中国龙头公司都普遍保持

20%

以上的增长,甚至出现了翻倍式增长。

未来日本在部分电子零部件领域的优势必将继续消解。

2019

年,对中国来说一个比较大的变数就是中美的谈判,美方把技术转让作为一个重要的议题。

2019

年

3

月中国通过的外商投资法,明确的把

“

不得强制外资企业进行技术转让

”

写进了法律。

在中国之前实际的情况中,这种

“

强制转让

”

的界限是非常模糊的,以前中国是利用市场的优势,你不转让技术,我就减少订单,甚至你就直接出局。

最为典型的就是

21

世纪初期的中国高铁技术引进的谈判,西门子拒绝转让技术,结果直接被判定出局,结果最后各家纷纷选择向中国转让技术。

从

C919

的历程也是一样,中国要求欧美的关键系统供应商和中国的各大研究所和公司成立合资公司,进行联合研发,从而进行技术的学习。

那么从美国人的角度来看,这是不是中国强制外企转让技术呢?当然是的,别人觉得你是利用市场规模优势设置不公平门槛,强制技术转让。

从我们的角度来看,就是美国人只想要市场,不想给技术,没办法用市场换技术。

由于美国人在贸易摩擦中提出了这个诉求,同时中国自身也已经立法明确了,所以中国通过技术转让获取技术,在以后会变得越来越困难了,

不过也不用太担心,今天的中国技术实力已经比较雄厚,以航空工业为例,在长期的军工技术发展中,以及新舟

60

,

ARJ21

等民航客机的设计和制造中,已经积累了比较多的经验,而中国商飞从

2008

年成立后,到

2018

年已经进行了

10

年的技术攻关,也已经完成了入门级技术积累。

倒逼中国搞自主研发,这其实是一件好事而不是坏事。

第二件事:用动态的眼光看待中国和世界

这几年由于政策性去库存,导致全国房价猛涨,中国梦受到严重冲击,有不少人给我发私信,在纠结要不要移民,在总结移民的好处的时候,一般会提到几大部分:

一个是空气质量环境好,一个是食品安全

+

疫苗,一个是孩子教育,一个大房子,一个是收入高。

我也发现了,最近几年问要不要移民的人们,在列举移民的好处的时候,提到最后一项

“

收入高

”

的比例越来越少了。

原因并不复杂,最近十年中国国内产业大发展,使得中国中高端岗位的薪资水平大大提高。

能够移民国外的人群,实际上在国内工作的薪资已经不会比在欧美差,而且移民出去后,由于找不到同等水平的岗位,导致收入滑落的也大有人在。

其他的四项,环境,食品,教育,大房子,我们需要以动态的眼光来看问题,

随着中国不断向发达国家迈进,中国的空气质量,食品安全,疫苗质量问题终将解决,这几项移民优势将在未来不再存在。日本,韩国,台湾,香港,新加坡等都相继走过了这条路。

中国过去在发展中暴露出来的问题,奶粉,环境污染,疫苗等等,在所有的发达经济体发展的路上都遇到过,最终都会得到解决,没有例外,这是社会发展的规律。

其他教育和大房子两项,

西方尤其是美国的高校将继续长时间的领先,但中国高校的高质量科研成果产出将会逐渐接近美国高校的水平,从《自然》《科学》等杂志的刊登文章来源变化就可以看出。

唯一可能很难赶上的是大房子,这个是由中国的土地财政制度决定。

中国土地辽阔,是不缺土地修房子的,即使寸土寸金的深圳,本地农民也修了大量的农民房,容纳了几百万人口居住,只不过农民房不合法。

事实上中国现在差不多五六亿的人口就是住的面积堪比别墅的大房子,只不过主要在农村。

在考虑是否移民的时候,不能用静态的眼光,只看到现在,而不是考虑以后这样的因素是否会淡化甚至会消失,这样其实会误导自己做出错误的结果。

用动态的眼光看问题,意识到某些现在的移民优势将在不远的将来消失,

明确的认识到十年后中国人均收入会倍增,而移民目的国的人均收入能增长

20%

就算不错了,自己的收入大概率被国内同学拉开,明确认识到一二十年后国内的环境,食品安全,疫苗管理逐渐达到发达国家水平。

并且发现自己依然认同移民的结果,这样的移民决定才是正确的。

中国人的移民意愿,从

60

后,

70

后,到

80

后,

90

后依次递减,以留学生为例,到

2014

年以后中国留学生回国比例稳定在了

80%

左右的水平。

中国再用

10

年就能进入入门级发达国家的门槛

如果你现在穿越到

2013

年的中国,你会发现很多和现在不一样的地方。

虽然只有短短五年的时间,

2013

年的中国人均

GDP

为

4.37

万元,

而到

2018

年人均已经变成了

6.45

万元。

实际上中国作为一个人口

14

亿的大国,

2018

年的人均

GDP

已经接近一万美元,达到了欧洲发达国家希腊的

50%

,这是非常了不起的成就,这意味着再过

10

年,中国人均

GDP

就将达到希腊的水平。

而希腊是发达国家的一员,类似的还有葡萄牙,和希腊差不多。

这意味着

14

亿人的中国,十年后人均

GDP

将达到希腊和葡萄牙的水平。

十年的时间看起来似乎很长,其实

2008

年是不是还历历在目?

很多人的心中,有一个错误的概念,那就是觉得发达国家意味着收入非常高,其实这种观念是错误的。发达国家内部的人均

GDP

差距非常大,最高的能够达到八万美元以上例如挪威,瑞士,卢森堡,美国是大国里面人均最高的,

2018

年超过了

6

万美元。

发达国家群体里面,虽然大家都是发达国家,但是人均最高的发达国家和最低的发达国家差距能够达到四五倍。

月入

7500

人民币就达到了入门级发达国家的收入水平

我们仰视发达国家太久,以至于潜意识里面觉得发达国家厉害的不得了,觉得自己收入好低,其实发达国家的收入水平,并不像想象的那么高不可攀。

全球发达国家的人均

GDP

的入门级门槛就是大约

2

万美元,按照

2018

年的平均汇率

6.6174

就是

13.2348

万人民币。

如果考虑到就业人口占总人口的

75%

,那意味着每个劳动力人均产出为

13.2348/75%=17.65

万人民币,

我们往高了算,就算是

18

万人民币好了。

这

18

万人民币的产出会分配给个人,企业机构和政府,我们就算

50%

分配到个人,那意味着一年也就是

9

万人民币的个人收入,平均一个月税前收入

7500

人民币。

实际上在南欧国家,意大利,西班牙,葡萄牙,希腊,大把大把月收入几百欧元的群体,一个月五六千人民币。

我平时跟人说,中国还有

10

年,全国

14

亿人均

GDP

就能跨入发达国家的门槛,

由于中国的城乡差距到时候仍然存在,因此如果生活在城市里面,意味着人均已经超过了发达国家入门级水平,达到了中级发达国家收入的段位。大多数人第一反应是不相信的。

条件反射似的认为发达国家的收入很高,其实是因为脑海里面自动的出现了

“

高段位

”

的发达国家,例如人均

GDP

较高的美国,德国,瑞士,挪威,芬兰等等,而把低段位发达国家忽略了。

中国在未来十年将会迎来大量的技术和产业的重大突破

中国产业升级的发展规律,是厚积薄发。

一个产业在爆发性的成长之前,往往经历了长时间的忍耐和积累。

在未来十年将会迎来大量产业的突破,

这和还有十年进入发达国家门槛,达到入门级发达国家人均

GDP

水平是高度互相印证的。

在这里我们说未来十年,姑且认为是

2019-2028

年,

那么会有哪些比较大的突破呢

?

1

:

20

年的逆袭,中国消费电子品牌将会全球登顶,这个登顶是指销量份额

如果不出意外,到

2019

年的第四季度,华为公司的智能手机销量就会单季度超过三星,跃居全球第一,成为继笔记本电脑之后,又一个中国品牌在本行业登顶全球第一。

如果看华为,

OPPO, VIVO

,小米等公司现在的成就,其实我们可以回溯到

20

年以前。

1999

年是中国国产手机品牌登上历史舞台的元年,有十几家本土手机品牌公司拿到手机上市的牌照。

中国国产品牌手机也开始了第一次崛起,波导,科健,

TCL,

康佳,夏新等都是其中的佼佼者。

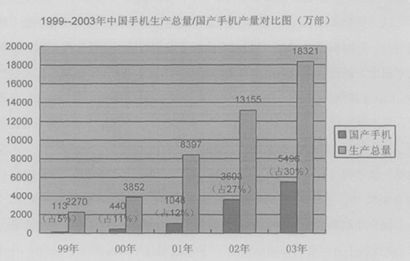

国产手机品牌市占率

1999

年还只有

5%

,到

2003

年飙升至

54.7%

。

其中波导在

2003

年手机销量突破

1000

万台,位居中国第一,波导、

TCL

和康佳也成为当年的国产手机三强。从下图可以看出,中国为全球品牌制造的手机中,国产品牌手机的占比逐年攀升。

然而国产手机的辉煌从

1999

年

-2003

年只持续了四年的时间,在

2003

年达到顶峰之后,

从

2003

年下半年开始就出现了下滑的迹象。

背后的原因不复杂,中国第一代的国产品牌手机,真正坚持自研的只有中兴和

TCL

两家,其他全部是使用国外尤其是韩国的设计方案,自己就是贴个品牌然后进行销售。

例如波导是和法国

SAGEM

公司合作,使用该公司的手机技术方案,科健则是和三星合作用三星开发的手机进行贴牌。

不只是系统设计技术没有掌握,品质管控也非常差,返修率居高不下,造成卖的越多负担越重,也对品牌伤害越大。现在对当年有印象的人,应该还记得两件事情,

一个是当年铺天盖地的国产手机广告,科健手机豪气赞助英超埃弗顿队,波导手机中的战斗机,张铁林的科健手机广告等等。

一个是当年消费者们对国产手机质量的抱怨,我的大学同学那个时候就买了一部波导,确实不咋地,我也很惭愧那个时候没有支持国产,而是买了部诺基亚

3120.

同时国产产业链几乎完全没有,

在

2014

年《瞭望东方》周刊对当年

TCL

供应链的一名负责人的采访里面,是这么写的:

“供应链都掌握在外资厂商手里,我们连做手机外壳的塑胶厂都找不到,不管怎么恳求都不肯给我们做,就是那么牛。

”

于是,

TCL

只有使用那种给啤酒瓶或者塑料瓶喷漆的生产线,其结果就是,用手一抹,漆就会掉。

“

现在做手机开套模只要几万元,可那时我们出

200

万元都没人愿意做。

”

从

2003

年下半年外资品牌开始从高端下沉到中低端开始,在价格下降之后,

品质,品牌,技术,乃至于成本都占据全面优势的外资品牌,开始了对国产品牌的反扑和碾压,

2004

年国产手机份额出现了下滑,

2005

年更是大幅下滑。

三星,诺基亚,摩托,索尼爱立信等海外品牌占领了绝对优势,波导,科健,康佳等国产公司销量迅速下降。

也就是在这一时期,

MTK

的芯片平台出现了,中国公司开始学习如何借助

MTK

的芯片平台,真正的自己开发设计一款手机,从头开始补课,同时国产手机供应链开始萌芽。

不只是品牌公司使用

MTK

的平台,大量的山寨机也使用

MTK

的平台,

那个时候在华强北,你能发现形形色色奇奇怪怪的国产手机,什么四个喇叭,一来电话彩灯闪烁,以及大量外观和形态和三星,诺基亚,摩托,苹果等国外品牌一模一样的手机。

虽然在山寨机时期,核心的芯片来自于联发科,而手机设计则是抄袭国外手机型号为主,但是毫无疑问,这比起第一代国产手机完全使用国外方案进行贴牌,已经是巨大的进步,中国公司开始逐渐全方位的了解,一部手机是如何设计,制造出来并且还能控制品质了。

这一时期脱颖而出的国产手机厂家有天语和金立。

国产品牌开始逐步加强自研手机,也促使外资品牌不断把更多的研发资源投向中国,中国本土诞生了能够自己设计手机的优秀工程师

一直到

2010

年之后,以比较标志性的小米发布第一代小米手机开始,国产品牌手机开始了全面崛起阶段,随即华为也全面进入智能手机消费者市场。

从

1999

年国产手机品牌逐渐起步开始,到

2019-2020

年华为击败三星登顶,用了整整

20

年的时间,而且这条路还没有走完,高端手机击败国外竞争对手还需要时间。

2

:自主品牌汽车也

18

年了,爆发期即将到来。

中国的其他产业也是一样,我们的自主品牌汽车,是以

2001

年加入世贸组织为起点,加入世贸组织之后,之前处于偷偷摸摸销售状态的国产自主品牌(最为典型的是吉利和奇瑞),才终于正大光明的获得了汽车行业的准入许可证。

从

2001-2018

年这

18

年的时间里面,中国的自主品牌汽车工业也已经创造了不少的故事,在吉利,奇瑞,比亚迪,长城等几家民营企业扛起自主品牌的大旗之后,

几大国有汽车公司也相继进入自主品牌领域,例如上汽在

2006

年推出自主品牌荣威。

汽车比消费电子产品更为复杂,

18

年的时间还不足以让国产品牌比肩国际品牌,但是实际上临界点已经快来了。

一个是国产汽车品牌都已经开始跨入

‘

百万时期

’

,各个主要汽车品牌,都有了累计销量超过

100

万辆的汽车车型,有了成功的经验。

同时国产头部自主品牌汽车厂家吉利,

2018

年销量已经超过了

150

万辆,已经初具规模。

在未来几年内,上汽乘用车也将跨过这个门槛。

一个是硬件技术和设计能力的逐渐积累,

2001-2010

年,中国自主品牌的车型以复制,或者说借鉴为主,缺乏原创设计,

最为典型的就是比亚迪

F3

,至今仍然是比亚迪历史上累计销量最多的车型。

外形上和丰田卡罗拉如此之像,以至于出了不少比亚迪车主把车标换成丰田的新闻。

同样外形被指控抄袭的奇瑞的

QQ

系列也实现了累计销量过百万。

到现在,主流自主品牌车型都在逐步形成自己的设计风格。

那个时候,自主品牌几乎都是使用国外进口发动机,尤其是三菱发动机在中国销量火热,

以至于同款的三菱发动机,能够成为了多款自主品牌车型的配置,导致上市销售的时候非常尴尬。

我的第一辆车购买于

2011

年,就是使用的国产发动机,实际上那个时候买车,销售会告诉你有两个版本,一个是三菱发动机,一个是国产发动机,当然了,三菱发动机的配置价格要高个几千元。

我买的是国产发动机的版本,主要原因是穷。

1.5L

的发动机,在购买的头两年,油耗还是不错的,一箱油在大部分跑高速,少部分深圳城市道路的情况,平均能够到

6.8L

左右。

在

2018

年,开了七年之后,我反复的进行了油耗测试,主要是市区,空调该开的还是开,在深圳平均二十多公里的时速下,平均油耗达到了大约

9.3L

百公里,应该说油耗上升还是比较严重了。

这辆车我准备开个十年以上,彻底的检验国产的成色。

和十年前中国自主品牌遍地三菱发动机相比,现在主流汽车自主品牌的发动机,比亚迪,奇瑞,吉利,长城,都实现了发动机自研自产,这是巨大的进步,尽管发动机的很多关键器件依然要靠进口。

除了已经有接近

20

年的技术积累和市场经验,

全球燃油汽车销量正在逐渐迎来顶峰,

2019

年初,

EV Sales

对外公布了全球电动车销量数据。数据显示,

2018

年全年,全球电动车(包括纯电动和混动)销量达到

2018247

辆,首次突破

200

万辆,且电动车在全球汽车市场占比份额达到

2.1%

,同比增长

72%

。

按照目前两三年就翻一倍的增速,全球燃油汽车销量在未来

3-5

年就将迎来转折点,从顶峰开始逐渐下滑。

除了自主品牌已经有了一定的技术功底以外,

电动汽车的

ICT

属性比例远远高于燃油汽车,而我国在

ICT

领域已经具备了很好的积累,这将导致我国在汽车领域的竞争力进一步增强,看几张图就明白了。

2018

年

4

月

12

日,长安汽车与腾讯正式签署了智能网联汽车合资合作协议,双方将筹备建立合资公司。合资公司着重开展与智能车联网整体方案提供和运营服务等,合资公司所研发的车联网产品将搭载长安汽车最新车型。

2018

年

4

月

9

日,长城汽车正式和百度签署战略合作备忘录,双方宣布将在车辆智能网联、自动驾驶、共享出行、大数据等四个领域展开战略合作,发展车辆智能网联、自动驾驶技术。

棋高一着的是阿里,早在

2014

年

7

月

23

日,

上汽集团和阿里巴巴签署

“

互联网汽车

”

战略协议,按照当时的报道,

“

针对车载应用及服务领域的合作,上汽自主品牌新车型集成有阿里巴巴的

“YUN OS”

操作系统,并整合数据、通信、导航、阿里云计算、虾米音乐等资源与上汽集团整车、零部件进行深入开发,为驾乘人员带来更加丰富与人性化的体验。”

当然现在改名叫了

AliOS

。

前两年,我在整理国内互联网企业的发展的时候,发现了一个有趣的事实,

当时百度已经开始有点掉队,以至于媒体都开始说

AT

的概念而不是

BAT

,

我整理对比了下腾讯和阿里的历年增速,发现阿里的增速非常明显的快于腾讯。

更重要的是,阿里不只是增速更快,而且明显比腾讯的更

稳

。

这个稳字我标注了粗体,是因为发展的更稳定,

这个定律其实不只是在对比公司与公司的发展的时候非常有用,

在对比国家与国家的发展的时候也非常有用,倒过来讲,要想遏制一个国家的发展,最好的办法就是扰乱其政治和社会稳定,因为长期的稳定的发展,其速度会远远比增速上下波动较大的发展更快,质量更高。

中国为什么是过去几十年全球经济发展最成功的国家,其实如果单看每一年的增速,中国在很多年份都不是第一,但是为什么二三十年下来平均一下,中国的增速远远超过第二名。

“

稳定压倒一切

”

其实对经济发展起了很大的促进效果,这是一种大智慧。

当然这种制度也有其弊端,最简单的就是各地地方政府喜欢阻止问题人员去北京,因为上头对这方面有

KPI

考核,这样也造成了一些老百姓维权困难。

对一家公司而言,发展的稳,是能够体现出这家公司的战略眼光,治理水平和管理架构水平由于其他的公司的。

回到阿里,我们从进入汽车行业的时间就可以看出来,虽然其实其他厂家可以说很早就进入汽车行业了,比如百度地图其实很早就有和汽车公司合作。

但是真正的和车企建立了战略伙伴关系,并且开始了大面积的车型应用和布局的,最早的还是阿里。从阿里

2014

年就开始和上汽签订了战略合作仪式就可以看出来。

我们对比下,百度从

2016

年签订第一份和车企

(

长安汽车

)

的战略合作协议,

腾讯则是在

2017

年签订了第一份和车企(广汽)的战略合作协议。

百度和腾讯,比阿里慢了

2-3

年的时间。

实际上从最终的合作结果来看,阿里和上汽的合作也是最为成功,也是实际应用的车型数量最大的。

从汽车产业这个领域的简单细节就可以看出,马云的确是中国互联网领域最优秀战略家。

在未来十年,已经有了一定硬件技术,车型设计和品牌形象积累的自主品牌车企,和中国的

ICT

巨头企业汇合,必将产生出巨大的能量。

值得注意的是,出了互联网企业为汽车公司提供软件能力以外,以硬件研发为主的华为也进入了汽车行业,

2018

年

3

月

25

日,

比亚迪与华为在深圳签署全面战略合作协议。双方将在汽车智能网联、智能驾驶以及智慧云轨、智慧园区等方面展开深度交流与合作。

华为应该是为比亚迪提供汽车上的通信模块和智能驾驶模块。

强大的ICT

公司和汽车产业融合,这是我国相对于其他国家的一个优势。

多说一句,目前中国的自主品牌,由于中国车市的下滑而受到了较大的打击,

2018

年第二季度开始销量不断出现大幅下滑,今年第一季度的销量表现也会很不好,

现在车企的股价也下来了,即使是现在股市在年初大涨了一波,由于销量数字太难看,车企的股价还是提不上来。

所以问题来了,像上汽这样的自主车企龙头,其现在的销量表现不好,是内部的固有原因,还是大环境的因素?其股票现在有没有投资的机会?

据中国汽车工业协会统计分析,

2019

年

2