近日,阿里本地生活举办商家大会,提出了“七大赋能”商家的策略,可谓目标宏伟,气势如虹。

但在实物电商领域一枝独秀的阿里系,搞生活服务能否复制成功,笔者一直是打问号的。除了外围资金、品牌、协同等维度能有所裨益之外,要说商业模式、生态、导流、招商等真功夫,还是得从一做起,步步推进,马虎不得。

这就好比说马老师创业好,就一定说他数学也很好一样,不合逻辑,也不是事实。

所以,王磊总裁领导下的阿里本地生活,是一场持久战,战局不会那么快改变。阿里本地生活能否异军突起,尚需时日检验。但近二年以来,其立下了不少Flag,笔者闲来无事,捋了捋这方面的内容,发现其中颇有蹊跷。我就举几个例子来简单梳理一下,看看阿里本地生活都做过哪些承诺,以及最后的实现情况如何。

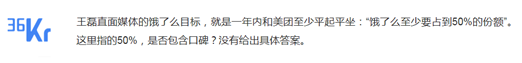

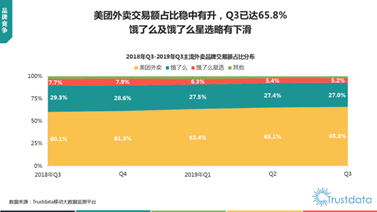

阿里本地生活服务公司向来是“金句”频出,先是要实现平分秋色,提出一年内至少要占到50%的市场份额;

随后提出“数字化”;

在2019年11月更是提出了“新服务”战略;

其间的夏季战役、暖冬行动等动作亦是不断……

但,读者看到了开头,却没等来结局。阿里本地生活似乎从未向公众汇报过,市场份额怎样了?目标是否达成了?

笔者简单搜到一份第三方机构Trustdata的数据:饿了么市场份额降至27%,这可是连续5个季度下滑啊!

2020年3月,王磊总裁在接受媒体采访时,怒斥竞争对手“二选一”突破底线。所谓的二选一是,平台方要求商家只能选择上线其中一家平台。

然而,几乎在同一时间,笔者却搜到了一份“安徽省市场监管局发布了全省市场监管部门执法打假十大典型案例”的消息,其中饿了么名列榜首,正是因为通过调整服务费、缩小配送范围等方式要求商家二选一而受罚。

2019年年初,饿了么商家大会上传出来的表态是:

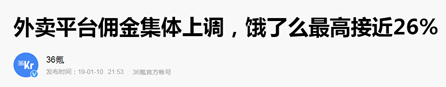

绝不涨佣,并承诺将给予商家一系列资源支持。

然而,就在饿了么对外宣布不涨佣后,《财经》记者便调查发现,其在部分地区悄悄上调佣金,哈尔滨从一年多以前的18%涨到了26%,上海由每单15%增加到每单20%。

其后,对于变相涨佣一事,饿了么口碑方面也予以承认:少数商家因为优惠期满以及物流服务升级的原因,会进行费率小幅调整,所有的调整均与商家有充分的沟通,并经商家确认后生效。

2018年8月《财经》专访中,在被问及阿里对饿了么的预计投入时,王磊表示,“没有上限要求”。还称,无论阿里集团怎么投入都是划算的,饿了么补贴对阿里财报影响不大:“这个在财报里体现不会很大,一个月几亿,一年也就100亿。”

然而,2019财年第四季度财报及2019财年业绩显示,口碑饿了么与大文娱亏损相当,成了阿里业绩的“沉重包袱”。看来要成为增长“新动能”,还需要不少时日。

3月16日,阿里本地生活服务宣称,与支付宝、淘宝、天猫等流量入口打通后,饿了么口碑商家每天将迎来超过1亿访问用户。

然而,据第三方数据平台QuestMobile发布的数据显示,2019饿了么日活用户数为1097万,为竞争对手美团的六分之一。当然,这只是去年部分接入的数据,毕竟全面接入阿里才刚刚开始,但以一个如此“差”的基础,能否实现1亿“小目标”,估计很快就能看到。但按照正常的商业逻辑,要实现爆增10倍的数据,难度不小,何况今年疫情对经济的冲击特别大。

另外看到了一则消息,第三方电子商务消费纠纷调解平台“电诉宝”,根据全国数百家电商平台用户消费纠纷案例大数据:2019消费投诉数据,饿了么获“不建议下单”评级。

在阿里刚刚收购饿了么后,便宣称在“夏季战役”中投入30亿元,用于针对消费者的补贴;在去年年饿了么的“上山下乡”战略中,车轮战式的补贴和宣称上百亿的资源投入,似乎更是将外卖拖入价格战。似乎最大的竞争手段便是补贴?