时任农业部部长李书城,签发了种子鉴定指示。

许多人已经不识李书城了。中国共产党的早期领袖李汉俊就是李书城胞弟。建党之初,党的活动中心就在李书城的“李公馆”。1921年7月23日,中共一大在上海法租界望志路106号(今兴业路76号)李公馆正式开幕,后来才转移到嘉兴南湖继续召开。

1949年10月19日,经周恩来总理提议,中央人民政府任命李书城为农业部部长。

种子乃农业之本。1949年,全国粮食总产量为11318万吨,人均粮食只有208.9公斤(数据来源:国家统计局),低于世界平均水平。粮食缺乏,再加上战乱,饿殍遍野。

粮食总产量不高的原因中,也涉及到了粮食作物的品种繁多,种子质量不高的问题。这一年的12月,第一届全国农业生产工作会议召开,确定推广优良品种为增产措施之一。

1950年6月26日,福建省在落实种子鉴定指示中,特别提到:“本省水稻品种复杂,优劣不一。”福建省与其他省份一样,在有条件的县设立种子站,推进五年内完成良种普及任务。

种子站,与地方的农技部门,由此成为新中国种子品种改良的重要组成。

新中国建立后,对于自力更生发展优良种子的意识非常强。建国初期,新中国的一些农业专家曾发表文章反思中国种子领域遭遇的惨痛教训。

曾经担任北大农学系讲师的张纪增早年撰文,“美帝几家大的种子公司如西弗吉利亚的百比种子公司、加利福利亚的鲁宾生父子种子公司、路易斯安那州康奈尔等种子公司都储存了大批的蔬菜种子,无处销售。”(相应公司均为原文照录)

无处销售的种子往哪里去呢?它们以援助的方式来到了中国。中国朴实农民欣喜的种下这些美援种子,却迟迟看不到发芽。

张纪增撰文中提及了1947年的一份文件,这份官方文件中载明“惟各该种子,在美采种期,有达四、五年以前者,恐于发芽率受有影响。”(以上为原文照录)

1947年,美国向中国输送了870吨蔬菜种子,在当时的25个省份推广。这些种子大部分失掉了发芽率,因此推广面积越大,农民损失越大。

地大物博的中国,自身的种子资源也在屈辱的岁月里被一些国家所掠夺。

著名农业科学家、原北京大学副校长娄成后曾经讲述:“1920-1930年前后,在岭南大学任教的美国三位专家接受美国农林部的津贴,在华南搜集柑橘、龙眼、荔枝、油桐等经济作物,取得了这些珍贵的种子资源后用于美国经济作物的改良,并把一些优质品种用于种植,取得了极大的经济效益。”

他认为:“大家互相交流品种交流经验是好的,但是假借名义、肆无忌惮地搜刮品种调查资源,有来而无往,乃一个自主的国家所不能容忍的。”

到改变的时候了。新中国基层的种子站在全国建立之时,五年良种普及计划也在1951年开启。

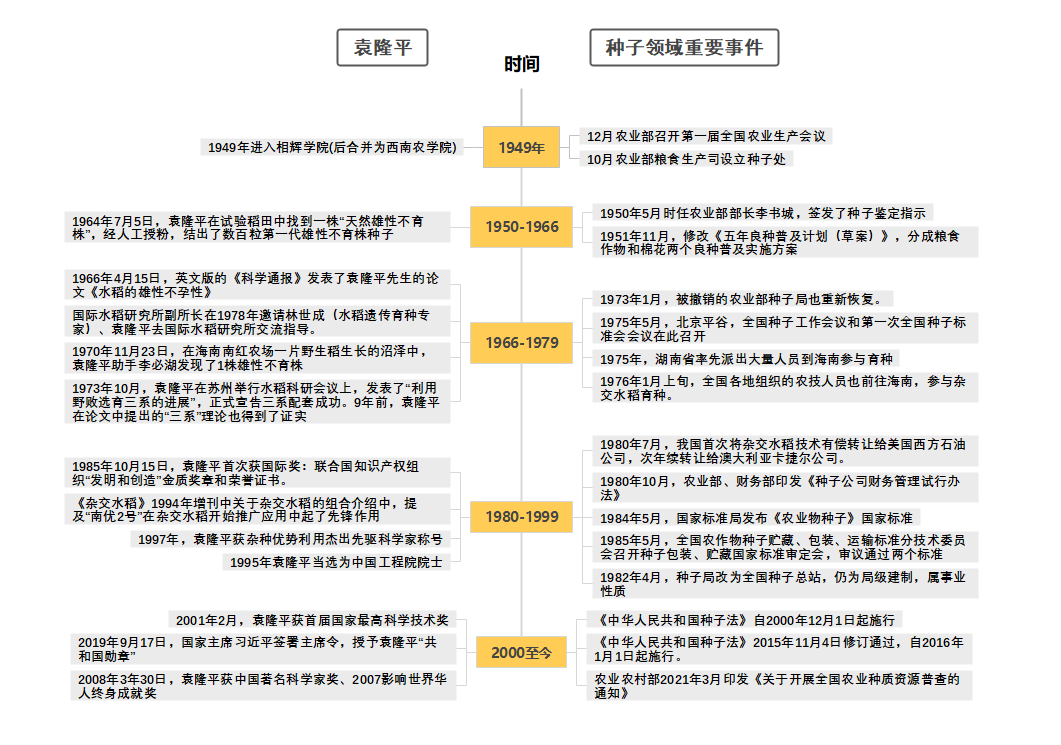

种子领域重要事件(陈玥 制图)

现在来看,五年良种普及计划不可否认带有强烈的时代特色。第一年,以县为单位初选;第二年,县农场和良种繁育站进行繁殖;第三年,到乡村留种地繁殖;第四年,推广到农民大田;第五年,初选种进行普及。

通过五年普及计划,种子工作从无到有,由小到大。1956年,全国粮食产量增长到了1.9505亿吨,人均粮食达到了306.8公斤。

五年良种普及计划期间,正是袁隆平在西南农学院学习最为繁忙的时期。他在学习农学知识之外,1952年春还前往重庆大足农村开始了三个月的农村锻炼。春耕播种,下田劳作,这样的经历也让袁隆平在带研究生时会提一个条件:必须同意下田。

02

南繁奇迹

1956年,已经在湖南安江农校任教三年的袁隆平被派到了邻近的一所中学代课。他将要经历一场刻骨铭心的爱情。

这一年的9月,千里之外的海南迎来了辽宁省农科院水稻所的数位专家。他们带着简单的行李,从东北直奔海南扎根三亚,研究选育优良水稻和玉米种子。同年7月,农业部种子管理局也成立。

那时候的海南,还较为莽荒,毒蛇野兽出没丛林。种子繁育的过程,育种人员遭遇了许多困难。谁也没有想到,随着这批开拓者的到来,这里将成为中国的种子硅谷。

也在这时,他遇到了无时无刻都在背后支持他的爱人邓则(后改名邓哲)。他更加努力地投入到工作中,没有被困难击倒。即使在有人偷偷摸摸毁掉他的试验田后,他依然没有放弃。这一案件,至今尚未破获。

1966年4月15日,英文版的《科学通报》发表了袁隆平先生的论文《水稻的雄性不孕性》。科学家饶毅在几十年后撰文:“袁隆平的论文对他个人的命运有着显著且出乎意料的影响,成为他科研生涯的关键节点。”饶毅认为:“袁隆平带领他的团队长期认真的工作带来了水稻的增产,也造福了中国和世界。”

这篇论文,得到了国家高层的重视。处于极端环境下的袁隆平,终于得到了一个较为宽松的科研环境。他将在云南、海南等地开启新的研究。

一些文章将袁隆平到海南南繁基地的时间点列到1970年。征探君查阅当年的许多文献后,可以清晰的看出从1968 年开始,袁隆平就前往云南、海南等地寻找繁育地。《袁隆平传记》中也记录“又一次促使他,再下海南。1970年秋,袁隆平带领助手李必湖,尹华奇来到海南崖县南红农场。”

一切都是刚刚好。1967年时,农业部拨款建设了海南南红农场。冥冥之中,这里将因为袁隆平的到来而为世界所闻。

南繁育种基地的范围很大。早期,南繁基地的主要育种区域在海南三亚、乐东、陵水等三个典型的南部市县。后来,随着用地矛盾,三亚城市化进程加快等原因,南繁育种基地已经扩展到了东方、昌江、五指山等市县。

袁隆平带着助手前往的崖县(原来指三亚)南红农场,位于现在的三亚崖州区。南红农场原来是海南黎族、苗族自治州直属农场,当时有职工百十来个。

这是福地。1970年11月23日,在海南南红农场一片野生稻生长的沼泽中,袁隆平助手李必湖发现了1株雄性不育株,他跳入田中用衣服将其稻芽包住,小心翼翼地捧回试验田里。这处野生稻是由南红农场技术员冯克珊作为向导,带领李必湖去的。只是,李必湖在发现这株雄性不育株时,冯克珊并不在现场。

这一点细微的差别,后来却被极个别人有意识去忽略,认为冯克珊才是发现者。其中一篇传播甚广的文章中说“2000年以前的报刊和文献,野败(即雄性不育株)的发现与冯克珊这个名字毫无联系!”

然而,征探君查阅数十年来的文献,发现早在1983年4月出版的期刊《大自然》,由谭毅挺撰写的《杂交水稻之父-特等发明奖获奖代表袁隆平》一文中就明确提及了冯克珊:“11月23日清晨,老冯(冯克珊)跑来给李必湖报信。小李喜出望外,这位当时年仅25岁的小伙子,立即跟老冯来到小河边。果然,好大一片野生稻在抽穗扬花。小李仔细地观察着。”

文中所述情况与1990年出版的《袁隆平传》基本一致。《袁隆平传》则更多讲述了冯克珊如何带领寻找野生稻的情况。征探君也不得不感慨,有些杠精,出于种种目的信手抹黑,让老科学家陷入是非中。

发现不育株时,李必湖并没有意识到这将是改变全球粮食生产的重大发现。北京出差的袁隆平接到消息后很快赶回。袁隆平欣喜发现这是一株全为败育花粉的不育株。他将此定名为“野败”。

“野败”发现之后,袁隆平团队对此进行了多次杂交组合,最后获得了几粒宝贵的种子(查阅文献有说三粒也有说五粒)。通过这几粒种子,袁隆平团队通过繁育获得了一定的“野败”育种材料。

这是中国杂交水稻研究的关键时刻。1971年春天,广西、江西、上海、福建、新疆、辽宁等地的50多名水稻研究人员,云集南繁基地进行会战。袁隆平和他的助手们,将相关材料分给各地研究人员,从而加速推进了杂交水稻的研究。颜龙安、张先程等科研人员,也在这一时期依托野败材料,取得了重大突破。科研人员选育出来一批不育系和保持系,但是距离袁隆平在《水稻的雄性不孕系》提出的“三系”理论,还缺乏一个恢复系。

恢复系是指,一种正常的水稻品种,它的特殊功能是用它的花粉授给不育系所产生的杂交种雄性恢复正常,能自交结实,如果该杂交种有优势的话,就可用于生产。

这一关,也将在不久实现突破。袁隆平团队以及张先程,最终选育出恢复系。1973年10月,袁隆平在苏州举行水稻科研会议上,发表了“利用野败选育三系的进展”,正式宣告三系配套成功。

9年前,袁隆平在论文中提出的“三系”理论也得到了证实。从理论提出以来,就饱受质疑和诋毁的袁隆平用事实捍卫了科学。“发明家全靠一股了不起的信心支持,才有可能在不可知的天地里前行。”(巴尔扎克)

这一年的1月,被撤销的农业部种子局也重新恢复。农业经不起折腾,教训是深刻的!

大规模应用也已经不远了。1975年,湖南省率先派出大量人员到海南参与育种。1976年1月上旬,全国各地组织的农技人员也前往海南,参与杂交水稻育种。

这里面有各地的专家也有年轻的农技干部,他们背着简单行囊乘火车千里迢迢赶往海南。

南繁基地迎来了从未有过的热闹情景。抵达南繁基地后,他们坐在树荫下躲避酷热,袁隆平则通过高音喇叭为各地农技人员讲授杂交水稻育种的关键环节。

参与会战的一位人士告诉征探君,那时候各省市派来的人员分散到南繁基地范围内的各个村庄,一个村往往有五六个省的专家及农技人员,大家与当地村民共同推进杂交水稻育种。为了解决生活问题,农技人员还要前往几十公里外的五指山去砍伐木材用于做饭烧火。

参与会战的人员,对于南优2号的运用带来的明显增产效果记忆犹新。原四川永川地区璧山县在引种“南优2号”后亩产也高达千斤以上。

后来,一些所谓反思的文章却对“南优2号”颇多指责,言之咄咄地说“南优2号”有缺陷很快就被淘汰了。

征探君与诸多农业专家探讨以及查阅相关文献后发现,“南优2号”确实存在抗病能力差的缺陷。但是,《杂交水稻》1994年增刊中关于杂交水稻的组合介绍中,提及“南优2号”是水稻三系配套成功后首先在生产上使用的组合,具有明显的杂种优势,在杂交水稻开始推广应用中起了先锋作用。该文还提及,1976-1986年累计种植5000万亩左右,直到1985年江苏仍种植50余万亩。

科学研究也是探索,怎么可能一开始就尽善尽美?“一个科学家应该考虑到后世的评论,不必考虑当时的辱骂和称赞。”(巴斯德)

同一时期推出其他杂交水稻品种,其实也在不断地进行迭代。我们值得庆幸的是,袁隆平团队在内的广大农业科技人员数十年如一日的不断探索、推广,才促进了中国粮食生产的大发展。1976年到1988年,全国杂交水稻累计种植12.56亿亩,累计增产1000亿斤以上。

袁隆平在杂交水稻上的突破,是中国在种子领域上的重大转折点。

种子战争

1975年,袁隆平攻克了“制种关”,摸索总结制种技术成功。这也是中国种子标准化进程中的重要一步。这一年的5月,北京平谷,全国种子工作会议和第一次全国种子标准会议在此召开(一些文献将开会时间误以为7月,7月系会议纪要印发)。

这次会议上提出了“1980年实现大田用种良种化、种子质量标准化、种子加工机械化”。这间接推进了让全国各地在海南加快推进杂交水稻育种之外,会议确定的很多事情却因为当时的环境干扰,并未能够实施。

然而,随着杂交水稻的推广,种子工作的重要性也日益凸显。中国与世界的交流也即将展开。袁隆平将代表杂交水稻研发团体,去赢得世界的赞誉。

根据设在菲律宾马尼拉的国际水稻研究所相关文献,国际水稻研究所副所长曾在1978年专程飞到中国,邀请林世成(水稻遗传育种专家)、袁隆平去国际水稻研究所交流指导。这也表明,中国的杂交水稻研究引起了世界的重视。

一代人有一代人的长征路。

彼时,以增产为主要攻克目标的袁隆平团队所做的工作也是为世界粮食安全的专家所推崇的。国际知名农业专家P.R.Jennings在1979年发表的《水稻育种和世界粮食生产》一文中说:“育种专家有时候沉溺许多次要的,而没能给指出限制增产的因素。如果研究所一开始就把精力放在遗传学、抗病、品质属性或是现有品种的栽培实践上,也许会一事无成。”

他认为:“我们现在应该乐观些,对自己,对我们的工作,对我们为之服务的农民要有信心。悲观主义、失败主义在发展中国家争取增加粮食产量的斗争中是没有地位的。”

中国在杂交水稻育种方面的成就,也引起了西方的重视。1980年7月,我国首次将杂交水稻技术有偿转让给美国西方石油公司,次年续转让给澳大利亚卡捷尔公司。

西方石油公司成立于1920年,从事石油、化工、农业等。西方石油公司董事长哈默是一位传奇的犹太人,也是中国人民的老朋友。中国打开大门后,西方石油公司投资了中国第一个大型中外合作项目——平朔安太堡露天煤矿。

中国种子从当年被肆无忌惮的掠夺,到有偿转让给西方石油公司,几十年岁月几代人的努力!

居安思危,种子的战争却从未停歇。

早在上世纪70年代,跨国种业巨头就已经实现了种子研发、生产和销售一体化。例如,种业巨头杜邦公司,把品种研发、种子生产、销售推广合为一体,并在全球展开积极的攻势,发展中国家种业公司纷纷沦陷。

数据显示,全球种业市场规模在2011年至2018年间保持了7%的年均增长率,2018年全球种子市场规模达到597.1亿美元。