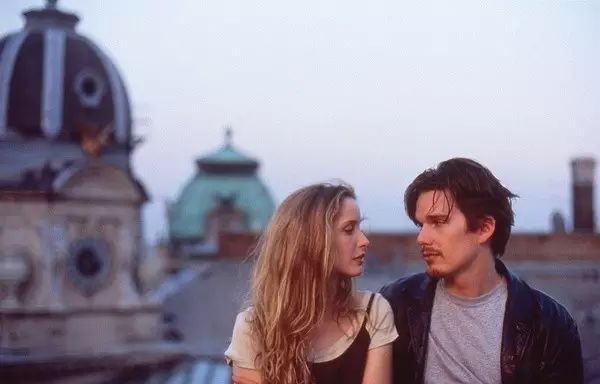

爱在黎明破晓时(Before sunrise)、爱在日落黄昏时(Before sunset)、爱在午夜降临时(Before midnight)是被影迷奉为爱情文艺片之圭臬的系列三部曲,讲述了主人公Jesse和Céline从最初在维也纳的相遇与离别,到9年后在巴黎的再续前缘,再到最后在希腊小岛上度假的平淡琐碎。戏里戏外,时间跨度相隔18年。

电影以对话场景作为表现形式,铺开了二人从青年到中年的感情线路,将浪漫、生活与爱这三件相互不矛盾不对立却很难统筹兼得的元素真实而动人地呈现在一起。

影片之所以动人,是因为它非常贴近真实生活,导演用无形的镜头记录下每时每刻的点点滴滴,仿佛每个人在生活中都或多或少地说过和片中相似的对白。

在这三部现代爱情片中,导演引用了许多以巴赫为代表的巴洛克音乐。

“巴洛克”Baroque,词源为葡萄牙文“barroco”

“巴洛克”Baroque,词源为葡萄牙文“barroco”

释义:“美丽的贝壳”、“畸形的珍珠”、“幻想”、“不规则”等

有人认为巴洛克一语源于意大利画家巴罗契(Barocci)的姓氏,他是创作这种风格的第一人。“巴洛克”更多是指建筑、美术等艺术风格,在当时具有贬义,当时人们认为其华丽、炫耀的风格是对文艺复兴风格的降低。但现在,人们已公认巴洛克是欧洲一种伟大的艺术风格。

巴洛克艺术有如下特点:首先,它既有宗教的特色,又有享乐主义的色彩;其二,它是一种激情的艺术,它打破理性的宁静和谐,具有浓郁的浪漫色彩,非常强调艺术家的丰富想象力;其三,它极力强调动力,运动与变化可以说是巴洛克艺术的灵魂;其四,它关注作品的空间感和立体感;其五,它注重综合性,巴洛克艺术强调艺术形式的综合手段,如在建筑上重视建筑与雕刻、绘画的综合;其六,它具有浓重的宗教色彩,宗教题材在巴洛克艺术中占有主导的地位;其七,大多数巴洛克的艺术家有远离生活和时代的倾向。

在音乐史上,巴洛克时期上起1600年,下迄1750年。有学者上溯至1597年歌剧诞生为其肇始的标志,而1750年巴赫的逝世可以看作是巴洛克时期的结束。

巴洛克音乐是一种宏伟壮观、热情如火、充满活力的音乐,它强调情感的表现和充满戏剧性的对比,在细节上它又非常注重装饰性。

影片中,巴洛克音乐浓郁的宗教色彩并没有给以浪漫为主基调的爱情氛围带来格格不入的违和感,反倒有种浑然天成、画龙点睛的意味。

❖

“Last Dance”

一夜过去,清晨来临。两人牵手漫步在破晓的晨曦中。路过一户人家,透过窗户传来羽管键琴的朗朗琴音,弹奏的是巴赫

《哥德堡变奏曲》

中的一个变奏。Jesse牵起Céline的手翩然起舞,含情脉脉地对视与拥抱,述说对彼此的爱意与不舍。

巴赫的《哥德堡变奏曲》结构特殊而精巧。全曲共32首,第1首是主题,经过30首变奏后,第32首平缓地重新回到主题,圆满地完成一个循环,给人一种无始无终、无限循环的感觉。

作曲家使用自己早先创作的一套小曲集中的萨拉班德德舞曲作为主题,由一个声部显示,然后出现第二声部加以模仿,及第三、四声部等等。各个声部依次进入,围绕着主体进行交替,互相变换、追逐,从而使整个赋格曲形成完整和谐之美。

▲

哥德堡变奏曲初版-扉页

《哥德堡变奏曲》变奏的基础不是主题的旋律,而是主题的低音线,其间的变奏包括了巴洛克时期几乎所有的音乐风格样式:咏叹调、序曲、卡农、赋格、沉思曲、舞曲等等。在这样狭窄的基础之上,巴赫极尽巴洛克音乐之技巧,将复调音乐之精髓发挥到了极致,宛如构建了一幢精巧而宏伟的大厦。

电影中引用的

变奏25

是其中一个富有幻想性、极其繁复充满半音的柔板乐章。它的内涵早已溢出它的形式,难以用一种既有的舞曲体裁来概括,因为它的巨大张力已经超出前面任何乐章所能涵盖的。它的超时代性甚至可以让人遥想到一百五十年后的瓦格纳与晚期浪漫主义。

钢琴家加夫里洛夫说过:30种变奏是巴赫那个时代的各种生活场景,比如宫廷的婚宴、舞蹈、狩猎,以及面对自然的沉默思想。而古尔德的演奏恰恰最大程度地体现了这一点。

❖

“即使自己一个人,

也比两个人在一起却感到孤独的好。”

三幕歌剧《狄朵与埃涅阿斯》是普赛尔的代表作之一,创作于1689年。该歌剧取材于内厄姆·塔特的剧本《阿尔巴的布鲁图斯》和维吉尔的史诗《埃涅阿斯记》第四卷,演绎了北非女王狄朵和特洛伊英雄埃涅阿斯的爱情悲剧。影片以歌剧的序曲主题衬托了Jesse和Céline那段错失心痛而又欲罢不能的爱情。

▲

罗马湿壁画:迪多与埃涅亚斯

❖

离别的车站

送君千里,终须一别。依依不舍的二人约定6个月后再次相见。此时响起了巴赫的古大提琴与大键琴奏鸣曲(Sonata For Viola da gamba and Harpsichord in G Major, BWV 1027),第三乐章行板(Andante)。

巴赫一生共创作了3首奏鸣曲:BWV1027-1029。这一组奏鸣曲是为当时克滕宫廷的古大提琴演奏家阿贝尔所作,作品充分表现了低音弦乐器优美的表现力,华丽的拨弦大键琴轻巧灵动,极尽装饰之能事,古大提琴则意蕴悠长,饱满而完美的声音呼之欲出,萦迴不去。

巴赫的音乐简洁而严谨,沉静内敛而逻辑缜密。也许恰是这极致的理性更易于衬托电影感性的世界,虔诚的、冥想的乐章主题抚平了影片中离别的挣扎与困境,以一种克制的情感表述,中和成为一种宁静而纯粹的、平和而温暖的气氛,音乐中抽象的理性思考悄无声息地转化为灵魂深处的亲切呓语,缓缓浸入观者心灵。

文 _ 编辑 _ E.L. | 图片来自网络

以上内容来自外滩新媒体旗下分类媒体「靠谱」

转载需授权并注明出处,微信号:kaopumusicreview

- THE END -

长按下图二维码关注

"

外滩TheBund(the-bund)

"