正文

4月13日,第九届“信谊图画书奖”颁奖典礼在西安美术学院美术馆A馆举行。

“颁奖典礼,已经成为我每年春天最盼望的事。”

面对莅临典礼的数百位嘉宾,信谊基金会董事长张杏如女士这样说。

年过七旬的张杏如女士,是台湾推广幼儿教育及亲职教育的灵魂人物,因其对台湾幼儿教育的巨大贡献,而被称为台湾“幼教之母”。

1971年,信谊基金会在台湾成立,主要以济贫、救急、助学为主。

有感于幼儿教育的重要,却不在义务教育的范围,

1977年,信谊基金会

又设立了学前教育研究发展中心。自此,信谊基金会担负起推广学前教育的职责。

40余年来,信谊基金会构建搭筑了台湾最完整的学前教育支持体系,创办多个“第一”:

台湾第一本与父母讨论幼儿教养的《学前教育》杂志、台湾第一家幼儿图画书与教育玩具专业出版社、第一家学前教育专业图书馆、以及第一个奖励幼儿文学创作并培育幼儿文学创作人才的奖项:

信谊幼儿文学奖

。

上世纪80 年代,一位来自洛杉矶的幼儿园老师找到张杏如女士,请她推荐一些“有中国孩子脸”的图画书。

这件事情,让她意识到,虽然引进了那么多国外经典童书,但中国的孩子,还是需要得到中国童书的滋养。

为提升幼儿文学的创作质量及欣赏水平,1987 年春,信谊基金会创立首届“信谊幼儿文学奖”。

30余年过去,“信谊幼儿文学奖”已成为台湾最具指标性的图画书奖项。

其中,《小鱼散步》《咕叽咕叽》等作品登上美国《出版人周刊》年度最佳童书、《纽约时报》排行榜、亚马逊畅销榜单;

《小鱼散步》繁体版和简体版

《小鱼散步》繁体版和简体版

奖项培育了李瑾伦、张哲铭、赖马、林小杯、陈致元、刘旭恭等台湾本土图画书创作者。

秉持一贯初衷,延续长期以来对于图画书阅读及创作的不减热情,2009 年,信谊基金会在大陆创立“信谊图画书奖”,并于次年进行首届征奖,迄今已举办九届,评选出《葡萄》《门》《公主怎么挖鼻屎》等多部优秀作品;

帮助邓正祺、陶菊香、李卓颖等原创图画书作者走上职业创作道路。

虽然并不担负“信谊图画书奖”的评选职责,张杏如女士仍然是信谊每一本图画书出版的把关人。

这位一辈子从事幼儿教育、童书出版的资深编辑,对于图画书,有着非同一般的热爱和了解。

她曾经说过:

“做了这么多年的幼儿教育工作,令我最满意的是,走在路上或者参加聚会时,有人拉着我的手说,我的孩子,或者是我的孙子,是看你出版的书长大的。”

“我们办这个奖项,不仅仅是给获奖者一面奖牌,最重要的是把他的书好好编辑出来,然后送到孩子的手上。”

借第九届“信谊图画书奖”颁奖典礼这个机会,新童书研究所与张杏如董事长聊了关于信谊幼儿文学奖、信谊图画书奖的种种,也探讨了关于父母对于图画书的选择和理解。

在聊天中,她特别说了《公主怎么挖鼻屎》《妈妈,买绿豆!》两本评奖结果和市场反响“最大反差”的作品。

在这个戏剧性的反差背后,也许,正体现了我们对待儿童文学的态度,发生的变化。

以下,是我们的对话。

X-新童书研究所

Z-张杏如董事长

“一个奖项最重要的是等待”

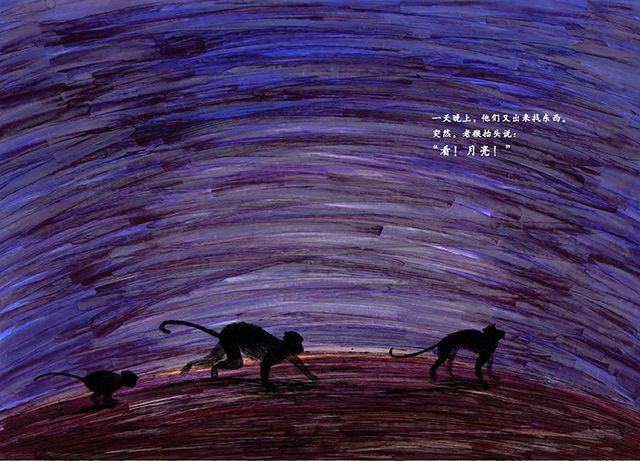

X-今年获得“信谊图画书奖”首奖的《猴子捞月》,是一个很老的中国故事,有各种各样的版本,这次获奖的《猴子捞月》,哪些地方最打动您?

Z-

我觉得完全不需要关注这个故事典出于何处,原来是要讲什么,不妨就放掉那些,单纯地把它视为一本童书来读,看成是三个孩子的一次集体冒险。

他们看到了月亮,他们也努力过,虽然从山上掉下来,又洒了瓢里的水,最后并没有得到一个结果。但他们真是一场空吗?

首奖作品《猴子捞月》内页

就像《山姆和大卫去挖洞》,故事的最后,他们什么也没有挖到,那是不是一场空呢?是,也不是——因为人生最重要的是过程。《猴子捞月》也是这样。

我们知道一部作品从文化中来,但并不需要局限于其中。

当然,这部作品最打动人的是,她画得真好啊!无论是画面构成、色彩对比,还是肌理层次,都非常好。

首奖作品《猴子捞月》内页

这本书如果真要出版,可能会做一些编修。

它不是一个完美的作品,但它是一部好作品,我相信出版的时候会更好。

X-我们知道每个奖都会有一定的原则,从“信谊幼儿文学奖”到“信谊图画书奖”,有没有一个贯穿始终的标准?

Z-

“信谊图画书奖”,第一个标准就是面向儿童,相信儿童,尊重儿童。

但我要强调,不是说儿童就代表幼稚,不懂事。

养过孩子,真切地感受过孩子的人,就会知道孩子真的是天宽地广,他们有时候比你还有创意,完全不受限制。

第二个标准是鼓励创意。

有些得奖作品或许并不完美,但是我很欣赏其中的创意。

用胶带纸粘贴出来的《抓流星》,也是张杏如董事长很欣赏的“创意之作”

从事图画书出版这么久,我深切感受到,后浪一定是推前浪的,并不是说谁是名家一定就最厉害。

创意无所不在,不是一个人,一个团队或者一个出版社所能垄断的。创意散落在各处,有创意才能长远。

所以,一个奖项,有时候就是要等待,这是没有办法的事。

X-一个作品从参评到出版,会有什么改变?

Z-

信谊推出的作品有两类。第一类,像《团圆》《一园青菜成了精》,这样的书其实是策划出版的,就是说,我们一开始去构思想法,然后让作家来实现。

还有一类就是征奖来的作品,比如《公主怎么挖鼻屎》。这意味着我们是在等待一个创作者。

对于征奖来的作品,我们会更尊重原来的创意。如果我们觉得作品还不到位,宁可选择暂时不出版,也不会用很自我的观点,擅自去改变它。

我们也许会希望它改一点桥段,或是希望它增加一些内容,但这要看创作者自己愿不愿意,或者他有没有这个能力,双方能不能建立共识。

X-您觉得,好的作品,更多是天才的创作,还是出版人精心打磨的结果?

Z-

其实我觉得,并没有那么多天才。但是作为编辑,我们永远不放弃,让作品变得更好。尊重一个创作者,尊重一部作品,让作品变得更好,这是编辑的责任。

对创作者来讲,得奖不是他最大的奖励。

做一本好书,送到孩子的手上,才是最大的奖励,也是创作者最大的动力。

“当年的我,是看不懂《妈妈,买绿豆!》的”

X-您怎么看待,有些作品并没有得到很靠前的名次,但在出版之后却成为市场的经典,比如《公主怎么挖鼻屎》?

Z-

《公主怎么挖鼻屎》只得了入围奖,但你要知道,那是第二届的参选作品,也就是说,离现在有7年了。

当时光是“鼻屎”这个字眼,评审委员就争议不断。有人提议用“鼻牛牛”来代替“鼻屎”这个词——如果真这样讲,我反倒会听不懂了。

其实,如果你接触儿童或了解儿童,就会知道,挖鼻屎对于孩子来说,是多么正常的事情。我们小时候也做过,这个并不需要避讳和掩饰。

《公主怎么挖鼻屎》好在哪里?它用一种非常轻松的笔法,选择了各种不同的动物,每一种动物都符合它们本身的个性,看起来有趣,又不恶心。

我们唯一做的,是改变了一点桥段,就是小蛇的部分,原来的故事是小蛇把鼻屎放到妈妈的杯子里,我觉得这个示范作用不是很好,所以建议作者改成了小蛇把鼻屎放到自己的杯子里,妈妈让她喝,她不喝。

X-《妈妈,买绿豆!》好像也没有得到首奖,但它成了市场的常青树。

Z-

《妈妈,买绿豆!》获得了第一届“信谊幼儿文学奖”的佳作奖。那一届的首奖是《起床啦,皇帝!》,它是用纸雕的方式来呈现,现在看起来是比较花俏的。

老实说,当年的我,其实是看不懂《妈妈,买绿豆!》的。

那一年,我们邀请了安野光雅来做演讲嘉宾,他跟我说:“很遗憾《妈妈,买绿豆!》没有得到首奖。”我其实有一点惊讶,心想这本书就是画了一个邻居胖大妈,描绘了一个生活的日常而已呀。

但是经过了30年,这本书无论在台湾,还是在大陆,都是常青树。

我也慢慢了解,图画书不是画得漂漂亮亮、五颜六色就是好的。

《妈妈,买绿豆!》非常贴近孩子的生活,书里的那个孩子,充满了对生活的好奇,是他带着妈妈去享受生活,让妈妈也变得充满活力。

有很多读者会把一本已经翻得破破烂烂的《妈妈,买绿豆!》拿给我看,说孩子一直舍不得丢。

也许并不是这本书有多好,而是它触动了每个人的内心。大家想封存的是那段温暖的记忆。

X-还有一些作品,得到了评审的一致好评,却并没有大卖。您会不会觉得很遗憾?

Z-

2001年“信谊幼儿文学奖”的首奖作品《小鱼散步》,曾入选过《纽约时报》的排行榜,《出版人周刊》评选它为当年的最佳童书,各方面的评价都很好,但它并没有在市场上表现得非常好。

我想,书其实是需要与读者对话的。

读者就是一个社会,能不能互相对话,也取决于社会的进程。

一部作品需要等待社会走到某个进程之后,才能找到与读者对话的通道。

也许有些创作者是在开创时代,走在时代的前端。对此,我并不觉得遗憾。

作为编辑或出版人,我们尽力让一个作品更好,至于后来的事,就不是我能操心的了。影响一本书销售的原因,有很多很多。所以,我不想用卖得好不好去评价一本书。

比如《门》,我个人非常喜欢,书里充满了街坊邻居的温暖,淡淡的情愫。画面并不是特别艳丽,可能对一般的读者来说并不讨喜,但我觉得,它的空,正是它的好。

每个人可以有自己的选择,因为书是要跟自己对话的。

“对于创作者,走过就是他们的”

X-您会关注历届获奖者的后续发展吗?好像无论是台湾还是大陆,能够持续地参奖、拿奖的作者,可能就是寥寥的数位。

Z-

有一些作者,一直在以各种方式和我们合作。

比如说李卓颖,她拿到了第二届“信谊图画书奖”的入围奖,去年又出版了为第二届文字奖作品配图的《溜达鸡》,这中间有7年的间隔,但我们一直在关注她的成长。

还有刚出版的《屎壳郎的生日礼物》,是龚卫国先生的作品,配图则是我们第一届获奖作品《门》的作者陶菊香,她现在是自由插画家。

走职业化的道路,并不容易,你不能指望所有的人都这么走下去。

就连写《好饿的毛毛虫》的艾瑞·卡尔,他从设计者转成图画书创作者的时候,也要不断的去问前辈:我可以养活我自己吗?

能够流芳百世的作家和作品,并不会很多。但是对每一个创作者来讲,走过就是他的。

X-今年的信谊图画书奖,来了很多年轻的插画师,您能不能给他们一些建议?

Z-

我看今年参加征奖的人,反而各行各业的人变多了,过去好像很多都是美院的学生。

美院学生,当然绘画功力是好的,但是我觉得他们的问题在于人生的体验还比较稚嫩。

另外他们缺乏儿童经验。我们希望,创作者是有体验的,有五感经验的,不是只有“认知”。

所以我想,对于年轻的创作者来说,丰富自己的人生经验是非常重要的一件事。

“一本图画书可以阅读的东西很多”

X-很多父母在给孩子买图画书的时候,会倾向于在书里面找到一些解决问题的办法,比如说情商培养、人际交往,实用性的诉求占很大一部分。您怎么看待这个问题?

Z-有这样的需求,当然无可厚非,但我会觉得这是把图画书看“小”了。

比如说《公主怎么挖鼻屎》,妈妈跟孩子看这本书的时候,都会哈哈一笑,孩子觉得好玩,妈妈也觉得开心。然后妈妈一定会说:“听到没有,不可以挖鼻屎。”她一定会加一点这样的东西。

但是不是孩子从此就不挖鼻屎了呢?不会的。

就像我刚刚说的,美院的学生要丰富自己的人生经历,我觉得父母也要多了解孩子。很多“问题”,其实只是成长的历程。如果你多了解,就不会那么紧张。

你可以跟孩子享受阅读的乐趣,可以了解孩子的想法,可以培养孩子生命的质地,这里面有很多对话,很多机会,对不对?

不要把自己局限在功能里,一本图画书可以阅读的东西太多了。

X-您觉得孩子应该读更多经典的、一代一代传承下来的作品,还是应该去接触当代新出来的作品?

Z-经典当然要读,经典是一回相见一回美的东西,你为什么不读呢?但我们没有必要局限在它是不是经典。

就像交朋友,情投意合就可以,难道他一定要是圣贤或伟人吗?

人吃东西要有多样性,阅读也是。作为一个人,什么都可以吃,什么都可以看——除非你是要做某个领域的专家。

最重要的是,孩子要能够跟书对话。能跟孩子对话的书,就值得一读。

-END-

▼

你可能还想看到他们的采访

/童书出版人/

猿渡静子

王菲菲

唐亚明

刘亚

杨芳州

郝广才

黄晓燕

陈小齐

唐玲

许磊

阿瑟

·

霍布施米特(法)

柳漾

/阅读推广人/

三川玲

丹妈

张明舟

柯倩华

「新童书首发联盟」由国内首家研究童书在社交媒体传播的新型研究机构

「新童书研究所」发起,联合优质的童书出版品牌,与关注儿童阅读的新媒体社群,定期向读者推荐新出版童书。我们希望,符合新时代审美的新童书,被更多孩子和家庭看到。

▼

出版社推荐好书

请加微信号:

xw747395632

加入新童书研究员社群

请加微信号:

echookds

最后,

记得关注新童书研究所哦~

▼