最近,一位学计算机的同学吐槽说,面试某公司时,跪在了第一轮面试。他这种名副其实的编码大神,都不能过?我很疑惑,问他后才知道第一轮面试是

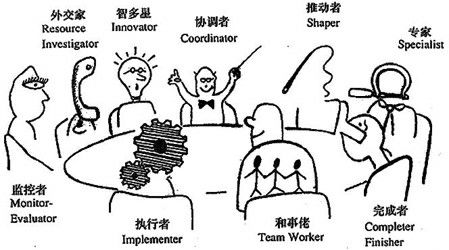

群面

,像他这样比较内向的人,群面的确是个槛。

群面,又称

无领导小组讨论

,近些年来兴起的一种面试方式,用来考察沟通、合作、应变能力,在金融、法律、市场销售等招聘领域也确实起到了一定筛选作用。

而且,采取群面的企业基本在学生中知名度很高,能吸引不少学生参加。于是,其他企业为了营造自己高大上的形象,也纷纷采取群面方式,有些大神还未来得及在下轮技术面展示自己真正的技术,就被拒之门外了。

而且同学们就业竞争惨烈,参加群面,恨不得balabala参与全程,大部分同学认为

说的多、活跃、外向积极,就能力强,

能赢得面试官的青睐,通过面试。

而相当一部分面试官也同样认为这样的学生能力比较强:

面试规则是公司定的,我只是执行,总不能选整个过程就说了一句话的人吧。

延伸开来,不得不承认的是,对于大多数HR,内向确实是属于一个减分项:

他们的目的是最快为企业找到最优的人选,基本不会承担入职后,发现招聘的新员工对企业不合适的风险成本。

这和前段时间另一个热点话题差不多:

有的企业为什么只招收985/211的学生?

大家普遍的一个观点是,在985/211中,符合优秀条件的学生在概率上会明显超过普通高校,这将为企业大幅减少招聘成本。

同样,在市场销售、产品经理、咨询等沟通力比较重要的职业当中,对于外向性格着的偏爱,也是相同的道理。而且这些职位,占了职场需求很大一部分比例。

外向性格是善于交际的,能够在新环境中迅速融入集体,在小组工作中能够出色地完成工作,团队相处起来更加舒服。而且行动力较强,速战速决,外向者很难接受无效率比较慢的工作方式,为企业带来竞争元素。

外向性格的优点,是十分符合大众化评价标准的。使我们感觉他们更有领导魅力,比如动不动来一次演讲,时不时见一次总统的马云,就是带给我们这样的感觉。

这是属于

面试官的歧视

,也是最直观、最直接的。因为如今的企业,盛行新集体思维,基本找不到不采用团队协作的管理方式了。

大家开始推崇集体的智慧创造奇迹这种说法,而且运行起来也十分有效。毕竟“三个臭皮匠,赛过诸葛亮。”这种模式已经存在了上千年,确实也是实践出来的真理。

接着,外向者比内向者更适应这种方式的偏见进一步加深。我们也越来越认为这根本不是偏见。这种偏见是有根深蒂固的理论基础的,

“大五人格”

心理学流派将内向定义为缺乏某种自信品质和社交能力,而不是内心丰富。

其实,这还不是最糟糕的,毕竟工作360行,总有一个适合你。性格基本不会改变,但工作可以换。最让我们所忽视的歧视,其实是存在于生活的点点滴滴。

对于大部分内向者,我们潜意识里会打上懦弱、好欺负或者是温柔儒雅的标签,也就是认定内向者,不会对外界行为做出太过夸张的回应,不具备攻击性。

面对内向者,隐形歧视大体可以分为三种。

一种比较简单粗暴:大家快来

欺负老实人

啊。

另一种人会对内向者产生一种类似于

怜悯

的情感,会对其比较照顾的倾向。不自觉的产生一种情感上的从属关系,这种情况下,对内向者所产生的情绪活动是被动的。

这也算歧视?算的,因为从一开始就认定为社交上的“弱者”,产生一种帮助弱小的同情心,算作是一种善意的歧视。

以上两种情况除去特别厉害、有成就的内向性格的人。

最后一种是我们产生这种歧视的重要起因。在学生时代,“乐观开朗”,“严肃活泼”等一大堆刷在教室墙上的标语,以及老师和家长经常给我们灌输的一个价值理念:

要开朗,要活泼,外向性格是一种优势,抵制内向是正确的。

外向性格现在已经成为文化崇尚的准则,相比内敛的中国人,美国和欧洲这种对其崇尚的程度更为严重。

经常看到国外人在公共场合毫不遮掩的情感流露,悲伤或欢呼,一点也不拘谨。另外对陌生人不遮掩的热情与接受,让国人对他们的外向活泼的氛围一度十分羡慕。

部分心理学家认为,这种在美国特别崇尚的特质,和美国人是世界各地移民的后代有很大关系。因为这些周游世界的人往往要比宅族更为外向,这些外向的特征会遗传给他们的后代。

特别强调一下,

性格特征是可以遗传的。

可能大多人都有一个误区,性格完全是因为后天环境导致的,什么习惯决定性格,性格决定命运之类广泛流传的名言都会给我们传达这种信息。

目前的研究表明内向—外向是40%到50%是由遗传因素决定的。但是和后天相比究竟哪个起决定性因素呢?研究者卡跟说:这就如同问暴风雪究竟是温度引发的还是湿度引发的一样。

对于这个问题,我更喜欢这个观点:

遗传了某些性状的人倾向于寻求生活经历来强化这些性状。

从这个观点中,可以找到对自己内向性格的对待方法:

去接受,而不是去排斥。

内向并不是次于外向的性格,在多数领域中,会有外向性状不具备的优势特征。

内向者大部分,对,不是全部,毕竟会有各种因素影响,会有

专注的观察力与感受、倾听、敏感这些很重要的品质。

心理学家米哈里.奇克森特米哈伊做了一项社会研究,群体是在艺术界、科学界、商业以及政治领域表现出卓越创造力的人,很多人在青春期处于社会的边缘。

也就是说,太过于关注社交的人很难静下来用于独处。也就很难培养,比如一个人在自然科学、艺术知识等孤独的探索中所形成的才能。

专注的能力,对于钻研型的工作,会是非常大的优势。

如今盛行的新集体思维,这种管理模式除了提高效率之外,最重要的就是创造力的产生。如果需要深刻新颖的创造,必定要有

专注的思考

。

有的团队一上来就共享观点,很多人的观点是什么可能还不清楚。这其实就是过度推崇集体与外向的一个体现。

敏感,称作高度应激

,被心理学家称为

“警觉注意力”

。卡跟认为这是内向性格的一种生物学基础。这种神经系统的敏感性不光对可怕的事物有关,也与平常的事物有关。

对于餐桌上的觥筹交错,有时候自以为是的推杯换盏,背后露出的行为动机、心理活动会被角落里一个安安静静,甚至看起来有点迷糊糊的人看的一清二楚。对灯光亮度、他人情绪的微妙的变化,内向者更加容易捕捉到。

这种敏感的特质,再加上擅长的倾听,在面对面的商业谈判中会是一把利器。

美国西北大学教授发现一种多巴胺调控基因的变异体DRD4,是一个强有力的金融风险预言器。由于人体中与内向、敏感相关的调节基因的存在,会使金融投资风险降低28%。

投资传奇人物巴菲特,称自己是一个将注意力集中在自己的本能认知上、内向的人,他说:

“投资的成功与智商无关,你所需要的是能控制自己那种冲动的性情。”

而且巴菲特过去害怕公开演讲-这是内向者带有的典型特征,也参加过卡内基的课程学习,来向大众传递他的观点。

另外,敏感这种特质

对事物的思考和感受通常更为深刻

,更可能发展成为艺术家。

“艺术来源于痛苦。”痛苦的人不在少数,艺术的来源其实就是对生活更为深刻的感受与理解。

在北京郊区过着平凡生活的朴树,一把飞天扫帚就能飞到大洋彼岸的罗琳,再在肖邦的《夜曲》中,回溯一下普鲁斯特的《追忆似水年华》,内向的他们有一个共同点:喜欢在自己的世界里和自己,和生活对话,用喜欢的方式传递他们的感受。

当然,外向者也有敏感这种特质,只不过在概论问题上,内向者的比例会大于外向者,也就成为这种特质的代表了。

另外,内向者经常出现的脸红,这种情绪的表达,也就是尴尬,其实是一种

自我克制,避免冲突

的一种体现。有人在追溯尴尬这个表情时得出结论:

很多灵长类动物在斗争之后会看远方,低头等,是不是有点熟悉这种动作?

在这里,并不是一味地说内向者是无可挑剔的,将这种性格推向神坛,毕竟,内向这种性格很容易隐藏一些性格上的缺陷。很大一部分的偏见原因,就是将这种缺陷归到内向性格的特质中。