“过去大家都在强调怎么做好项目、项目如何交付,而当我们真正进入到数字化转型时代,大家发现一个问题就是We don’t know what we don’t know。什么意思?没有一家企业能预测自己的数字化转型方向,企业数字化转型是在不断探索、不断前行、不断迭代、不断修正的过程中实现的。”

本文通过采访Gartner研究副总裁孙志勇(Daniel Sun),具体探讨CIO如何推进IT与业务的协同,将传统的项目、瀑布交付模式逐渐转变为以产品为中心的敏捷交付模式,通过数字化转型来实现企业数字化、商业模式创新的目标。

Gartner研究副总裁孙志勇(Daniel Sun)

什么是数字化转型?

孙志勇通过一个经典的数字化转型案例解释“数字化转型是什么”这个问题。例如,一家运动装备企业,进入市场后通过个性化营销,获得了很好市场份额。但企业的业务部门发现:即便卖了很多产品,但仍然不知道这些客户为什么喜欢这些商品,客户是通过哪些方式购买商品。所以业务端提出了数据沉淀的需求,于是企业构建了数据平台;同时企业又在前端开发了移动应用,记录客户的饮食、运动习惯;此外,企业又开发了智能可穿戴设备,比如,一件紧身衣在心脏这个位置上放一个芯片,芯片实时记录使用者的心律变化。

之后,把这几类数据(结构化,非结构化,以及流数据)收集到一起,利用“机器学习、深度学习”等处理数据,产生算法和模型,并将这些模型提供给保险机构,以支撑其精准核保。这家运动装备企业就成功地通过数字化转型成为了“智慧医疗大数据服务提供商”。

数字化转型的三大关键点

孙志勇表示,

在数字化转型中有三个关键点:首先,数字化技术与业务场景的深度融合。其次,循序渐进、创新求变的过程。最终,创造出来新的商业模式,带来新的业务收入

。

“上面的例子中,商业模式是什么呢?就是‘数据即服务’或者‘算法及服务’。任何一家企业商业模式创新的过程,都不可能完全复制,需要在一个不断探索的过程中结合业务情况来产生。”

但数字化转型与“敏捷”、与“产品化”是什么样的关系呢?孙志勇介绍,过去项目制开发是几个人组成一个团队,在前期确保需求明确以后,交由开发工程师、测试工程师、交付工程师一步步去落实就可以了。在开发前期,可能需要1/3甚至更多的时间花在需求分析上,强调的是项目交付过程中的不变。但数字化转型的过程是变的过程、探索的过程,这天然就形成了一对矛盾。

如果企业数字化转型是以项目制的模式或是做一个数字化转型的项目,基本上都很难成功。为什么呢?因为你前期不可能预测未来,

企业更应强调

“敏捷”,注重“速度”和“灵活性”

。

“

这也是为什么现在互联网公司这么火的原因。互联网公司所有产品都是迭代、敏捷、微服务、容器

......等,这些热词背后的驱动力是数字化转型的诉求,要求迭代、探索、不断加速创新。”

孙志勇进一步解释说,

数字化转型和敏捷之间不是割裂的关系,而是先后的关系

。

“从信息化到数字化,再到数字化转型,大家发现原来的工作模式已经不合适了,才产生了‘敏捷’的工作模式。像‘互联网+’模式的涌现,就是通过互联网模式的手段,使很多传统企业的业务模式发生转型,从传统的线下模式,转变成为虚拟的线上模式,极大地推进了数字化转型的应用和落地。”

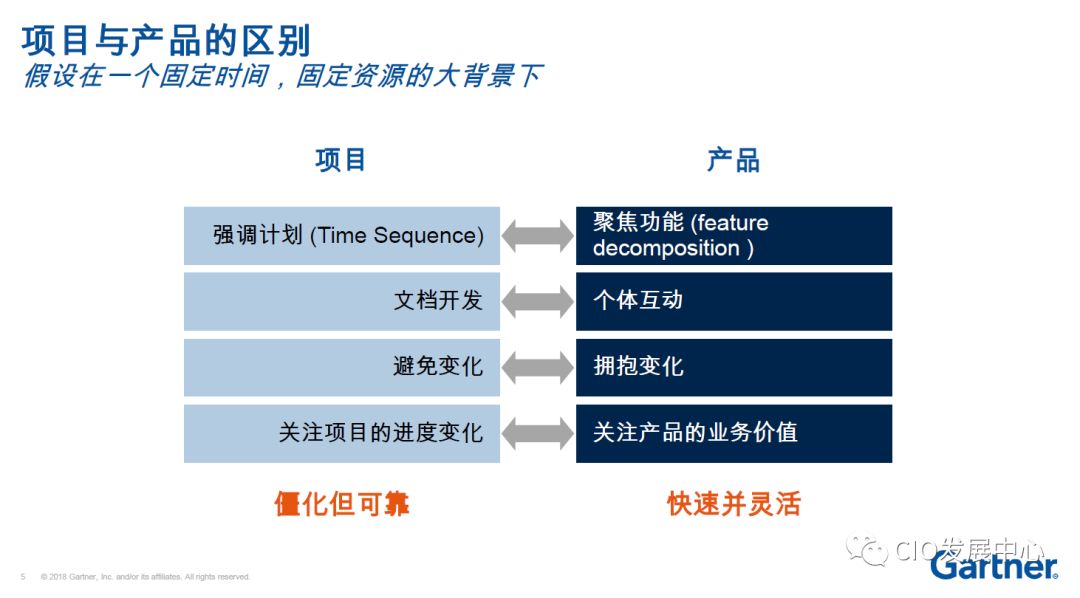

孙志勇也详细解读了“项目制”和“产品制”的区别:

首先,

项目制强调计划

,而且计划要尽可能详尽,尽量避免变化。相比较项目制,

产品制强调

探索,允许并拥抱变化。

其次,

项目制强调文档开发

,而

产品制强调互动。

一方面,是内部的互动。通过产品经理、营销、开发、甚至是法务混搭的团队,大家在一起不断碰撞、不断产生新的想法。另一方面,是与市场(外部)的互动,通过对用户的反馈做出回应,快速迭代更新。

最后,

项目制关注的是进度变化

,

而

产品制关注的是价值

,具体来说就是产品能不能为企业带来价值。

项目制没有那么可靠

过去我们经常说,项目制是可靠、可控的,根据

Gartner调研发现,项目似乎也不是那么可靠。

项目制强调的是按时、按预算,

但

38%的项目是逾期交付,逾期在20%左右。其次,30%的项目会超预算,并且超预算的范围比较大,在17%左右。

在这个背景下,我们发现企业数字化转型要以产品为中心,敏捷的方式交付。

根据Gartner数据显示,2016年产品制交付大概占到整体的21%,去年,有40%的企业用产品制的模式交付,到了2022年基本上是翻了一番,产品制交付达到79%,绝大部分的企业是以产品制的方式去进行、交付、开发,少部分用项目。

另外,

在企业中以产品为中心的敏捷交付模式,超过了项目制的瀑布交付模式。

看一组数字,产品制的开发模式,现在已经超过

45%的开发比例。但有60%的开发任务,还是传统的项目制。因为项目制也引申一个词,叫作“瀑布+迭代”。把传统的瀑布模式,又拆成一个个的子瀑布,所以现在项目制还是占主流。如果把“瀑布+迭代”理解为敏捷的过渡,那产品制的开发已经占据了主导。

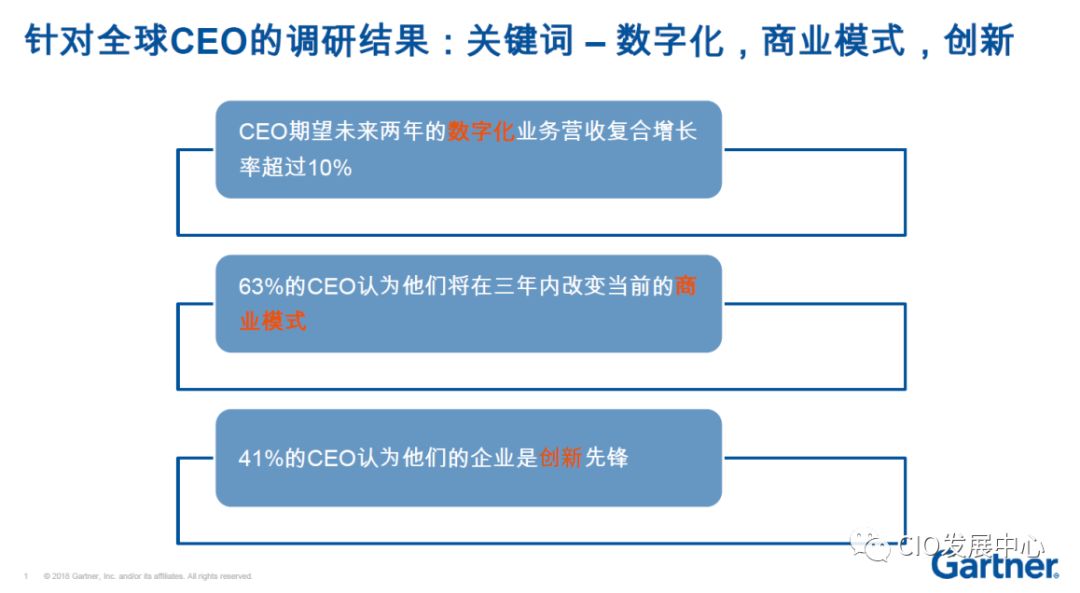

上边我们从

CIO的视角、开发的视角、IT的视角,认为必须要实施敏捷和产品制。下面是

Gartner对全球CEO的调研,看CEO对数字化、商业模式、以及创新的诉求,共同探讨数字化与企业有什么关系

。

首先,

CEO期望在未来的两年、数字化业务营收的复合收入增长率超过10%。

传统

“守江山”类型的CIO将逐渐失去市场,具备“开疆拓土”能力的CIO

将备受青睐。这种情况对

CIO来说既是机遇又是挑战

。举例来说,一些善于将业务与

IT融合

,聚焦于利用

IT推动业务发展的CIO已经升任CFO、CEO,但另外一方面,一些具备IT知识的CXO或业务主管也大有

取代传统

CIO的势头

。因此,

CIO必须居安思危

,努力寻求利用

IT推动数字化新业务增长的机会

。

其次,

63%的CEO认为他们将在三年内改变当前的商业模式。

数字化转型的最终产物是要创造新的商业模式,如果

CIO能够抓住用敏捷、产品为中心的方式推进企业数字化转型进程,他就在迎合CEO的想法,这是很重要的。

最后

,

41%的CEO认为他们的企业是创新先锋。

在

80年代、90年代谈创新,是机器的创新;现在谈创新,是在数字化方面创新。

记者:

从对CEO调研可以看出CEO对数字化转型是认可的,但现实与设想还是有距离,CIO如何坚定CEO在数字化转型上持续的投入,坚定CEO的信心和决心呢?

孙志勇:

在信息化阶段,

OA、无纸化办公、或者做E-mail等实施有90%以上的成功率。在数字化阶段,ERP、CRM等实施的成功率也能达到70-80%。但

在数字化转型阶段,企业往往

“九死一生”、成功率在30%-40%。

如何评定数字化转型

“成功”?是企业的每个业务有没有带来业务价值。对于CIO来讲,他首先要脱离传统的IT思维,也就是项目开发者的思维。

成功的

CIO都是Top sales,是在企业内部去做关系、去做协作,销售自己的idea,与业务部门紧密结合。

CIO推动数字化转型有两个关键词:

1.紧密与业务相结合。

不需要懂所有的业务,但是至少要找到一两个关键的

“内部同盟”。

2.要快。

数字化转型当中的

“敏捷”和产品的中心最大的特点是提高交付效率与速度!在交付过程中持续与业务部门配合,快速试错、快速迭代。另外,CIO思考角度的关键,在于开发时以业务的价值为导向。

记者:

目前,大型企业都处于数字化转型的探索阶段。那整个业界,您觉得是处于什么样的阶段,数字化转型是一个什么样的状态?

孙志勇:

数字化转型在不同行业所处的发展阶段大不相同。具体来说,在中国金融行业,以银行、保险、券商为代表的企业,其数字化转型已经走在业界的前沿,究其原因还是在于这些行业对于数字化有着明确的业务诉求,甚至这些行业的

“开门营业”是离不开数字化的。但是对于其他行业,像重工、采矿,其业务对于数字化的诉求就相对低一些,因此其数字化转型的程度也相对较低。

数字化转型在不同发展阶段的特征不同,有三点:第一,数字化转型初创期以技术为切点。

过去一段时间,很多公司喊口号

ABCD。“A”是AI,“B”是Blockchain,“C”是Cloud,“D”是Data。在初期,企业要推动数字化转型,首先推动数字化技术。

在数字化转型中期需要引入场景,让业务和

IT深度的融合。

现在很多企业已经开始实施

“产品制”,企业的业务人员和IT人员混搭组建开发团队,推动数字化产品的设计与落地。

在数字化转型的成熟期阶段,

IT和业务协作,以数字化为推手,实现业务创新。

新业务的出现,创造新的商业模式、新的收入渠道。