当人们以历史事件的角度来审视“恢复高考”时,1977年是一个关键的年份。

在这之前的近十年里,高等学校招生采取的是推荐与选拔相结合的办法——在“自愿报名,群众推荐,领导批准,学校复审”十六字方针下,大学新生不通过高考,而是直接从工人、农民和士兵中推荐产生,报名者必须当过三年以上工人、农民或士兵。这就是“工农兵大学生”的由来。

央视前主持人敬一丹的新书《我·末代工农兵学员》就为我们重温了这段历史。书册由敬一丹与她20个同学的小故事集结而成,记录了一系列从粉碎四人帮庆祝大会到知青岁月、从兵团战士到高原田野,工农兵学员们于文化复苏之时进行选择与被选择的故事。

敬一丹《我·末代工农兵学员》

炮轰过高考作文全国卷出题人“脑子进水”的著名作家,曾经是复旦大学工农兵的梁晓声在评价此书时写道,“大学招收工农兵学员是中国教育特殊年代断环衔接式的自救现象,是当年许多忧心忡忡之人共同呼吁而成的权宜之计。愿望和成果,就当年而言,是对国家有益的,工农兵学员之大多数也确是好青年。此书从一个侧面留下了亲历者的真切记忆,有史料认识价值。”工农兵学员在时代妥协下的发展历史,以及其之于时代的意义,在这本书中可见一斑。

作家余华

1977年,邓小平的一锤定音下,恢复高考成为了全面拨乱反正的突破口。同年冬天,570万应考者涌进考场,加上第二年夏天的第二次考试,1180万人的总量创造了世界考试史上的奇迹。当时社会上很多希望能改变自己命运的人,都参加了高考。

余华是作为高中应届生参加的第一年高考。他在《十九年前的一次高考》一文中回忆道,“历届的毕业生大多在农村或者工厂呆了几年和十几年了,都已经尝到了生活的艰难,所以他们从心里知道这是一次改变自身命运的极好机会”,而自己则同大多数应届生一样,没有逃脱落榜的命运。虽然当时正值青年的他并没有因落榜而难受多久,也并未打算再继续奋战高考,而是在镇上当了一名牙医,但是,几年之后,当他有一天望着卫生院外的大街时,“心里突然涌上了一股悲凉,想到自己将会一辈子看着这条大街,突然感到没有了前途”。在这以后,余华决定要改变自己的命运,揭开了他小说生涯的帘幕。

《我与父辈》中,阎连科以其细腻的笔触记录了上世纪那个充满贫穷和饥饿的真实农村。在其中《高考》一节中,他记录了自己参加第一年高考的经历——作文要求每篇约千字,自己却写了近两千字,虽然最后还是落榜了;集体报志愿那天,所有同学几乎都填报了“北京大学”;许多人第二年复读复考,但自己却只想写小说,不想再考。阎连科朴实无华的叙述,却于平淡的记录中透出了一种力量,在记录亲历事件的真实想法的同时,为我们打开了通往那个时代的一扇窗,真实再现了那个年代、那个乡村的种种。

阎连科《我与父辈》

王小波也参加过高考,在恢复高考的第二年。《高考经历》(收录于《沉默的大多数》)一文中,他记录了自己作为一个只在十二年前上过一年中学的人,最后成功考上理科的经历——他对于事物实际与过程的一面比较感兴趣,因而选择了理科,但是理科也要考一门需要背的课程,几乎要了他的命。当年有道题叫做十次路线斗争,每次斗争都有正确的一方和错误的一方,不想犯路线错误的他,记不住错误路线代表人物的名字。但他既然想上大学,最后就还是不得不把这些名字记住。

王小波《沉默的大多数》

同王小波一样在恢复高考时参加考试的知青还有很多。在《我的1977》中,当代著名作家、学者陈建功、周国平、肖复兴、叶兆言、吴思、雷颐、杨慧林、郭方、韩小蕙等近二十位有着77/78级高等教育经历的文化精英撰写回忆文章,记录了他(她)们1977年的个人入学经历,见证了那个年代历史背后的悲喜感动。对于“恢复高考”这一事件的态度,作者们往往都是心怀感恩、感叹自己抓住了命运的稻草——毕竟,在“文革”过去之后,通过高考进入大学的大门,就好比“黑暗尽头透露出了一点曙光”那般,令人激动与向往。

《我的1977》

恢复高考对于一代人的影响之深刻,使其成为了小说作品中的常见主题。在路遥所著的经典长篇小说《平凡的世界》中,连“丙”菜都吃不起的穷困农村学生孙少平高考落榜,他的高中红颜至交,领导家庭出身的田晓霞考上了医学院。他们从相交到相恋的爱情无果而终,令人感叹。在平凡的世界里,不同人物的命运因为一系列的阴差阳错而交织在一起,一个个事件将人们引向了人生的不同路口,在最后却又同样地归于平凡。高考,可以说是孙少平“平凡的一生”中一个绝不平凡的转折点——如果他高考上榜了,可以逃脱煤矿工人的命运,他的人生又会是怎样的一条道路呢?

《平凡的世界》

刘震云的短篇小说《塔铺》,则将笔墨尽数用于了描绘当年高考的场景:一群有着各自梦想的年轻人,包括退伍士兵“我”、同宿舍的农民王全、稍微有钱的耗子、磨桌等人在塔铺这个地方一起进行复习准备高考。故事的最后,有人因生活所迫放弃高考,有人被爱情影响,有人名落孙山,有人过了独木桥,不同的人物有着不同的命运与各样的选择,不论成功与否,都是那个年代最真实的写照。

刘震云《塔铺》

高考恢复之后时至今日,围绕高考制度的讨论始终会有阶层意识的身影——高考促进了阶层流动还是加强了阶层固化?在梁晨、李中清等人出版的《无声的革命:北京大学与苏州大学学生社会来源研究(1949-2002)》一书中,他们依据对50多年间北京大学和苏州大学学生学籍卡片的量化分析,指出中国的高等教育自1949年以来开始呈现出多样化的趋势,以往为社会上层子女所垄断的状况被打破,工农等社会较低阶层子女在其中的比重逐渐加大。在李中清等人看来,这可谓是中国高等教育领域的一场“无声的革命”,延续了中共领导的社会政治革命,部分打断了代际优势的传递,避免了精英教育可能带来的阶层固化。

这种“高考使寒门更易出贵子”的论断也引来了不小的争议声。比如,应星与刘云彬在《社会》上刊文提出了质疑:改革前的高等教育笼罩着浓厚的阶级斗争氛围,是一种“阶级内的平等”,诸多地方有违于真正的教育平等精神;改革后被强化的重点中学制度虽然构筑了少数农村学生进入重点大学的通道,但这种制度也固化了城乡教育不平等的机制。将改革开放前后的中国高等教育笼统地归结为“50年里的一场革命”是有失偏颇的,“无声的革命”是“被夸大的修辞”。不惟如此,应星和刘云杉还对梁晨、李中清等人的量化研究方法提出了不同的见解:他们引述了历史学者叶启政的观点,强调统计概念是特定意识形态的产物,在史学研究开始呈现出计量化趋势的今天,历史研究者有必要提醒自己要冷静地面对数据,一旦超越了特定的时空场域,数据就会存在被误用和滥用的风险。

《无声的革命:北京大学与苏州大学学生社会来源研究》

四十年的发展之后,“利弊共生”现象在高考制度这一国家选拔人才、分配教育资源的机制上十分明显——一方面,高考是保证公平下帮助个人改变命运的最有效渠道,另一方面,唯分数论、教育资源地区分配不均等现象也使得高考改革的呼声日益高涨。

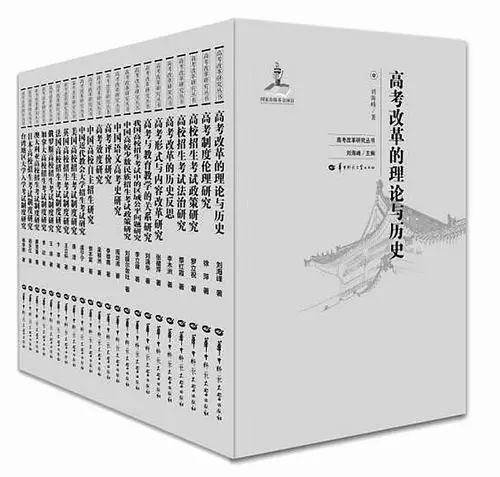

2017年,一部22卷本、约768万字的《高考改革研究丛书》出版,可以作为一个阶段性回顾的参考资料。这套丛书由厦门大学刘海峰教授主编,是中国第一套高考改革研究丛书,对高考改革从理论、政策、法治、内容、形式,到招生考试的区域公平、少数民族招生考试政策、效度和评价等方面进行了研究,同时对美国、英国、法国、俄罗斯、加拿大、澳大利亚、日本和中国台湾地区的高校招生考试制度进行了专题探讨。

刘海峰把自己称作“为高考保驾护航的人”,反对废除高考,主张以统一的刚性指标为主,循序渐进开展多元的考核。他曾写文一一驳斥“高考造成了区域不公”、“高考是计划经济的产物”、“高考导致中国未能获得诺贝尔奖”、“减少高考科目可以减轻学生负担”、“要像清末废科举那样废高考以寻找教育改革的突破口”等观点。

《高考改革研究丛书》

王小波的高考经历:我只配学理科

文 | 王小波

【本文系作家王小波生前的高考回忆,最初发表于1997年第11期《三联生活周刊》杂志,收入散文集《沉默的大多数》。来源新经典】

1978年我去考大学。在此之前,我只上过一年中学,还是十二年前上的,中学的功课或者没有学,或者全忘光。家里人劝我说:你毫无基础,最好还是考文科,免得考不上。但我就是不听,去考了理科,结果考上了。家里人还说,你记忆力好,考文科比较有把握。我的记忆力是不错,一本很厚的书看过以后,里面每个细节都能记得,但是书里的人名地名年代等等,差不多全都记不得。

我对事情实际的一面比较感兴趣:如果你说的是种状态,我马上就能明白是怎样一种情形;如果你说的是种过程,我也马上能理解照你说的,前因如何,后果则会如何。不但能理解,而且能记住。因此,数理化对我来说,还是相对好懂的。最要命的是这类问题:一件事,它有什么样的名分,应该怎样把它纳入名义的体系——或者说,对它该用什么样的提法。众所周知,提法总是要背的。我怕的就是这个。文科的鼻祖孔老夫子说,必也正名乎。我也知道正名重要。但我老觉得把一件事搞懂更重要——我就怕名也正了,言也顺了,事也成了,最后成的是什么事情倒不大明白。我层次很低,也就配去学学理科。

当然,理科也要考一门需要背的课程,这门课几乎要了我的命。我记得当年准备了一道题,叫做十次路线斗争,它完全是我的噩梦。每次斗争都有正确的一方和错误的一方,正确的一方不难回答,错误的一方的代表人物是谁就需要记了。你去问一个基督徒:谁是你的救主?他马上就能答上来:他是我主耶稣啊!

我的情况也是这样,这说明我是个好人。若问:请答出著名的十大魔鬼是谁?基督徒未必都能答上来——好人记魔鬼的名字干什么。我也记不住错误路线代表人物的名字,这是因为我不想犯路线错误。但我既然想上大学,就得把这些名字记住。“十次路线斗争”比这里解释的还要难些,因为每次斗争都分别是反左或反右,需要一一记清,弄得我头大如斗。

坦白说,临考前一天,我整天举着双手,对着十个手指一一默诵着,总算是记住了所有的左和右。但我光顾了记题上的左右,把真正的左右都忘了,以后总也想不起来。后来在美国开车,我老婆在旁边说:往右拐,或者往左拐;我马上就想到了陈独秀或者王明,弯却拐不过来,把车开到了马路牙子上,把保险杠撞坏。后来改为揪耳朵,情况才有好转,保险杠也不坏了——可恨的是,这道题还没考。一门课就把我考成了这样,假如门门都是这样,肯定能把我考得连自己是谁都忘掉。

现在回想起来,幸亏我没去考文科——幸亏我还有这么点自知之明。如果考了的话,要么考不上,要么被考傻掉。

我当年的“考友”里,有志文科的背功都相当了得。有位仁兄准备功课时是这样的:十冬腊月,他穿着件小棉袄,笼着手在外面溜达,弓着个腰,嘴里念念叨叨,看上去像个跳大神的老太婆。你从旁边经过时,叫住他说:来,考你一考。他才把手从袖子里掏出来,袖子里还有高考复习材料,他把这东西递给你。不管你问哪道题,他先告诉你答案在第几页,第几自然段,然后就像炒豆一样背起来,在句尾断下来,告诉你这里是逗号还是句号。当然,他背的一个字都不错,连标点都不会错。这位仁兄最后以优异的成绩考进了一所著名的文科大学——对这种背功,我是真心羡慕的。

至于我自己,一背东西就困,那种感觉和煤气中毒以后差不太多。跑到外面去挨冻倒是不困,清水鼻涕却要像开闸一样往下流,看起来甚不雅。我觉得去啃几道数学题倒会好过些。

说到数学,这可是我最没把握的一门课,因为没有学过。其实哪门功课我都没学过,全靠自己瞎琢磨。物理化学还好琢磨,数学可是不能乱猜的。我觉得自己的数学肯定要砸,谁知最后居然还及了格。听说那一年发生了一件怪事:京郊某中学毕业班的学生,数学有人教的,可考试成绩通通是零蛋,连个得0.5分的都没有。把卷子调出来一看,都答得满满的,不是白卷。学生说,这门课听不大懂,老师让他们死记硬背来的。不管怎么说吧,也不该都是零分。后来发现,他们的数学老师也在考大学,数学得分也是零。别人知道了这件事都说:这班学生的背功真是了得。不是吹牛,要是我在那个班里,数学肯定得不了零分——老师让我背的东西,我肯定记不住。既然记不住,一分两分总能得到。

店内有:

2017-3《收获》,2017《收获》长篇专号(春卷)

2016全年《收获》特惠

……

《收获》微信公号

微信号 : harvest1957

地址:上海巨鹿路675号