1

楊德昌逝世10年,第41屆香港國際電影節推出致敬單元「十年再見楊德昌」。这个复活节的春天,杨德昌的影迷们可以去香港相互问好。

杨德昌一去十年,作为影迷,仍然会忍不住地想要质问他:「你怎么可以这样就走了呢?」

可是,在影像里再见他时,却明白,原来,他没有走。

他留在了电影里。

2

其实看杨德昌的电影之前,你不必知道冠在他名字前面的那些像帽子一样的定语:台湾新电影运动的旗帜性人物,「大师」级导演……更不必关心他似乎言说不清的私生活。你只需要去看他的电影。

就像他自己说过的:「想了解我就去看我的电影。」

每一部电影里,我看到的杨德昌似乎都完全不同。

有时,他是一个沉着冷静地观察者,站在都市的上空俯瞰芸芸众生,镜头像手术刀一样锋利;

有时,他是一个在黑暗中静默的大师,令人敬畏,而黑暗中传来的呼吸却温暖乃至灼热;

有时,他又像一个沉不住气的父亲,迫切而忧伤,管他什么艺术不艺术,他希望做的只是一个热诚的传教士,要把他对世界的理想和愤满告诉迷途的羔羊;

有时,他像一个不合时宜的文人(现在这个词已经快成反义词了),急着把想要说的话倾倒出来,喋喋不休,挺酸挺可爱,不过最终,这个你觉得挺酸的人必然会征服你。

4

他不断地改变,「在每一部作品里做一件没有做过的事情。」

然而不管杨德昌的每部电影有多么不同,所有的电影都像他本人一样诚恳。

所有的影像后面,是一如既往,怀着愤怒、痛苦、忧虑和悲悯的灵魂。

| 都 市 |

1

侯孝贤的悲歌永远在乡野的山峦上呜咽,而杨德昌一直踟躅于都市,沉默无语也罢,喋喋不休也罢,愤怒也罢,忧虑也罢,

他只管让摄影机像手术刀一样在混乱的都市镌下灿烂的伤口。

2

杨德昌坦言对都市主题的兴趣,他说:

「在台湾渐渐进入现代化的过程中,常常有人会感觉到现代社会是非常疏离的,我最近领悟到这样的感觉是和农业社会比较而来的。过去的生活形态是日出而作日落而息,人与人之间的关系较为单纯友善。

我不断思考现代社会中是否可能发展出早期农业社会这种人际关系,然后我发现这并不是不可能的,相反的,都市可以是一个发展更好、更亲密的人际关系的地方。

我为什么会拍一些关于都市的电影,因为那已经是文明社会中一种共同的生活方式了。」

3

在自己的电影里,杨德昌像陀斯妥也夫斯基一样,把镜头以差不多相同的份量分配给所有的角色,没有谁的苦痛是不值得关怀的,没有谁的话语是可以被不屑一顾的。

主角配角的界线已经模糊了,或者说他们都是主角,或者说,由他们组成的都市才是真正的主角。

其实,杨德昌描述的都市只是一个地方,台北。

4

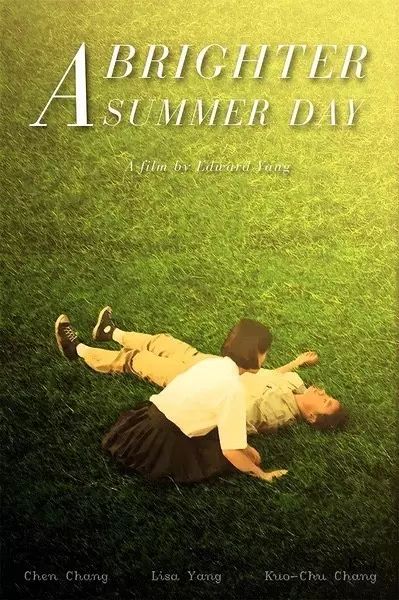

拍《牯岭街少年杀人事件》的时候,杨德昌已经四十多岁了。人到中年,他却用4个小时的长度重述了青春。

那是没有阳光的青春,尽管这部电影的英文名也叫做《A Brighter Summer Day》,青春在黑暗中喘息,没有自恋,没有感伤,有的只是一个时代按下的黑红的印迹。

5

有人这样杨德昌关于「青春」的表达:

他在「青春」这个基石上构筑了一个可以俯视整个台湾的「烽火台」,可以观望,守侯,戒备。芸芸众生都在眼底,无遮无掩,暴露无遗。

6

杨德昌此后似乎再没有谈起过青春,1996年,在《麻将》里又出现了一群年轻人,却是一群在青春期就进入腐败的的人。

| 暴 力 |

7

在鲜血迸溅或流淌的地方,杨德昌总是会让镜头停留一小会儿。

自杀者无言的头颅靠在水池边,血液停顿了一阵,终于走了出来,像水一样平常地淌进水池;

捅向心爱的人的刀,一刀,两刀,一共结结实实的四刀;

伴随着追问突然射出的枪,一枪,追问,再一枪,再追问,再一枪,一句比一句紧迫的追问。

被枪击者痛苦的扭曲着,而霓虹灯光出奇得冷静,不因枪声改变闪烁变幻的频率……

8

杨德昌描述了一种冷静的暴力,这里绝没有自恋加嗜血杂交而成的「暴力美学」。

没有血腥的残忍,有的是残酷,是痛心,是不忍,

还有关怀。

死去的人在平静的暴力中似乎获得了最终的表达。

9

怀着惊人的耐力,杨德昌一格一格地,精确地描摹着我们正在经历的都市噩梦--

崩溃正在一点一滴地发生,而死亡带着尖锐的痛苦一寸寸地沿着你的神经抵达。

| 说 教 |

10

艺术是拒绝说教的。而杨德昌却从不放弃在他的电影中说话。他耐心地说,他激烈地说,他絮絮地说,以致于常常有人批评他在电影中的说教倾向。

而我更愿意把他看做一个热忱的传教士,在孜孜不倦地传送危言与福音。

11

每当在电影里看到杨德昌开始他的「传教」,我似乎都能看得到他眼里饱含的热泪。

这个人目睹了世界的真相,领悟了天空沉默的心事。

对于置身于危机之中而毫无觉察的人们,他有多少悲悯?

也许没有人愿意听,可是这个天真的人,这个守候真相的人,怎么能忍着不说?

12

杨德昌不停的言语令人想到陀斯妥也夫斯基,后者的小说如果没有了整段整段的独白,我不知道它们是否还有席卷人类心灵的力量。

杨德昌如果在他的那些说教倾向的电影里保持沉默,我也许仍然会心生敬畏,然而我可能不会如此被他所吸引。

13

不是所有的说教都没有力量,如果「说教者」洞见真相,足够真诚。

| 文 人 |

14

主要是在《独立时代》里,杨德昌显得像一个文人。

我在前面提起过,「文人」这个词现在快成反义词了。

一个人总是在那里喋喋不休地说真善美,关心人类命运,显得多么不合适宜多么虚伪。

这个人,大家就把他叫做「文人」。

15

但杨德昌在《独立时代》却让一个酸文人用酸溜溜的国语讲了个孔子复生的故事。

复生的孔子广受欢迎,然而每个人都认为孔子的克己复礼是假装的。

其实语言是一个陷阱,所有的词语都面临着清洗的任务,为什么因为别人不相信自己而怀疑自己的真善美,如果连自己都不相信自己,那才是最可悲的事。

16

真、善、美,已经被说滥了,「政治正确」过时了,所以我们又开始比着说粗口,炮制毒鸡汤。但是,

然后呢?

17

福柯说:「近几年来,

『知识分子』

的名声不佳:我认为可以在一个更确切的意义上使用这个词……我不怕别人笑话,我就是

『知识分子』

。」

杨德昌,是一个真正的文人。

✡

以下文字摘编自香港国际电影节手册

分享给杨德昌影迷

✡

這次專題選擇了完整呈現楊德昌的7套電影作品,分別包括:

《海灘的一天》(1983年) |

《青梅竹馬》(1985年) 全新修復版 |《恐怖份子》(1986年) 原裝版本 |《牯嶺街少年殺人事件》(1991年) 全新修復版 |《獨立時代》(1994年) |《麻將》(1996年) |《一一》(2000年)

以上点击可放大看电影排期。

配合本專題,電影節更推出幾項活動,首先是跟香港中文大學博群電影節(I ‧ CARE)合作,將第二場《牯嶺街少年殺人事件》放入中文大學邵逸夫堂播映,嘗試提供不同年代的同齡人一種對年青人本質的觀察。

其他的合作有「短片+座談會」環節,播放梁思眾導演的《一時無兩:一一現場實錄》,並且邀請來張偉雄,陳志華擔任講者。

此外還有兩場由楊德昌的創作夥伴出席的映後分享會,《一一》的映後談由楊德昌遺孀彭鎧立負責,而《牯嶺街少年殺人事件》的映後談則由編劇小野負責,兩場映後談都在文化中心大劇院場次播放後進行。

最後想留下一點紀念品的朋友,電影節特別推出了2008年出版的《一一重現楊德昌》特刊出版增訂版;

同時HKIFF的合作夥伴Moleskine也另外推出數量有限的楊德昌特別版筆記本,供一眾影迷緬懷一代台灣名導。

若是以往未有機會了解楊德昌導演的朋友,更不該錯過本次難得的專題。