来自公众号:科技日报(图片均由作者提供)

科技日报记者 林莉君

对于我国学术界来说,在世界顶级学术期刊《自然》上刊发论文早已不是啥大事儿。

但是“以计算机系作为第一完成单位,论文被《自然》刊发,在我们国家还是第一篇。我的一些搞计算机研究的朋友知道了这个消息,都特别开心。”中国工程院院士郑纬民语气中难掩激动!

被郑院士点名的这篇论文,昨天晚上也就是10月14日,被《自然》刊发。这篇题为《一种类脑计算系统层次结构》(A system hierarchy for brain-inspired computing)的论文,由清华大学计算机科学与技术系(以下简称“计算机系”)张悠慧团队、精密仪器系(以下简称“精仪系”)施路平团队与合作者共同完成,清华大学计算机系是第一完成单位。

“从除夕夜提交论文到8月上旬被接受,这个审稿时间是非常快的。”清华大学类脑计算研究中心主任、精仪系教授施路平告诉记者。“受新冠肺炎疫情影响,论文的两轮修改都是由各团队通过线上紧密合作完成,我们通过和审稿人交流,针对文章实验设计回复了超过70页的反馈文件。”

论文首次提出“类脑计算完备性”(也称为神经形态完备性)概念——针对任意给定误差ϵ≥0和任意图灵可计算函数f(x),如果一个计算系统可以实现函数 F(x) 使得 ‖F(x)-f(x)‖≤ϵ对所有合法的输入x均成立,那么该计算系统是类脑计算完备的。

张悠慧研究员

“通俗来讲,‘完备性’可以回答系统能够完成什么、功能边界在哪里等问题。研究完备性,能为软硬件系统的解耦合、划分不同研究领域间的任务分工与接口提供理论基础。”张悠慧告诉记者。类脑计算处于起步阶段,国际上尚未形成公认的技术标准与方案,这一成果填补了完备性理论与相应系统层次结构方面的空白,利于自主掌握新型计算机系统核心技术。

《自然》杂志的一位审稿人认为“这是一个新颖的观点,并可能被证明是神经形态计算领域以及对人工智能的追求的重大发展(This is a novel perspective and could prove to be a significant development for the field of neuromorphic computing, and in the quest for artificial general intelligence)”。

计算机体系结构专家、华中科技大学计算机学院教授金海评价此项研究“在类脑计算系统领域做出了基础性、原创性的贡献,有利于自主掌握新型计算系统软硬件核心技术。”

通用计算领域有两个著名概念,一个是“图灵完备性”,另一个是“冯·诺依曼体系结构”。这使得通用计算领域在软件层、编译层和硬件层都有了统一的范式,使不同层次各自发展而又可以无缝兼容。

“但是,现有的类脑计算系统研究大多聚焦于如何实现具体的芯片、工具链、应用和算法的创新,忽略了从宏观和抽象层面上对计算完备性和体系结构的思考,阻碍了类脑计算软硬件的独立发展和互相兼容的可能性,我们一直在思考如何突破这一局面,扩展类脑计算系统的应用场景?”提起科研的初衷,张悠慧告诉记者。

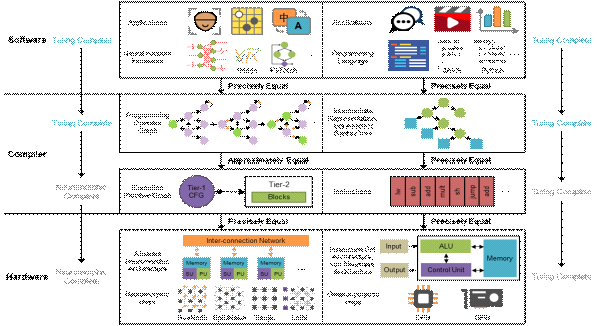

团队针对类脑计算特性——不像通用计算注重每一个计算过程的精确而更注重结果拟合,提出了对计算过程和精度约束更低的类脑计算完备性概念,并且设计了相应的类脑计算机层次结构:图灵完备的软件模型,类脑计算完备的硬件体系结构,以及位于两者之间的编译层。通过构造性转化算法,任意图灵可计算函数都可以转换为类脑计算完备硬件上的模型,这意味着类脑计算系统也可以支持通用计算,极大地扩展了类脑计算系统的应用领域,也使类脑计算软硬件各自独立发展成为可能。

类脑计算机层次结构(左)与现有通用计算机(右)的对比

“一开始审稿人认同我们研究问题的意义,但是并不理解我们对于研究问题的解决思路,对于是否有必要进行底层的计算理论设计,审稿人提出了质疑。”团队成员、计算机系博士后渠鹏说,“但是通过对整体行文逻辑、文章内容和原型实验的反复斟酌修改,以及对研究思路和质疑点的一一反馈,审稿人最后认同了我们的设计理念。”

张悠慧(右)与博士后渠鹏探讨问题