------据说搞村镇的都关注了我们------

我作为设计师,也时常感到客户和我在审美上不一致带来的压力。

可是这一切到底是如何造成的呢?

经常有文章归纳为中国的国民审美教育等等。

但我总觉得这个答案不痛不痒。

有很多人喜欢民国文化。

但我看到一篇报道讲,民国时期中国的文盲率接近90%。

那么,在这认字的10%人口中,去除掉数量众多的,只识百十个字的准文盲,社会中知识分子的比例,估计连1‰都不到。而所谓的民国文化,就是这1‰的知识分子的生活和创造。

那么,民国时代真正的属于90%文盲的大众生活和创造,现在为什么看不到呢(文化)?

对不起,话筒不在这些文盲的手里,他们没有技术和载体,在历史中保留住他们的声音。

于是现在谈起民国风韵,指的就是这小于1‰的知识分子的小众文化。

设计师本身也是社会中的小众,在社会中的总体比例更是远远小于1‰,而设计师的文化倾向,审美趣味,大多时候也只能代表自己这个阶层的审美偏好而已。

而当1‰的设计师面对100%的市场时,出现偏差这无比正常。

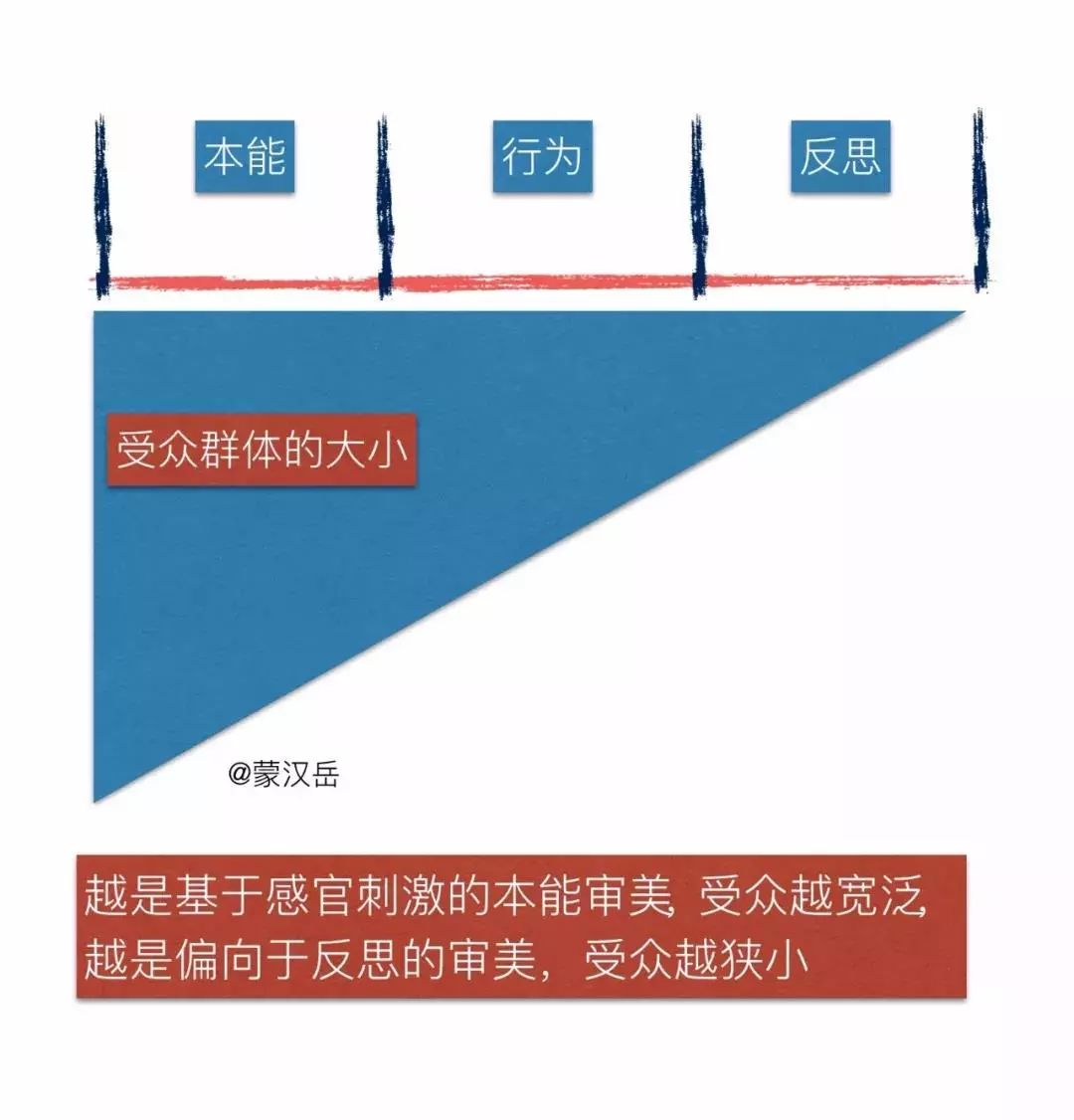

诺曼在他的《设计心理学》中,把设计分为了:

本能

行为

反思

三个层级。

而我认为这个分类方法同样可以解释人类的审美层级。

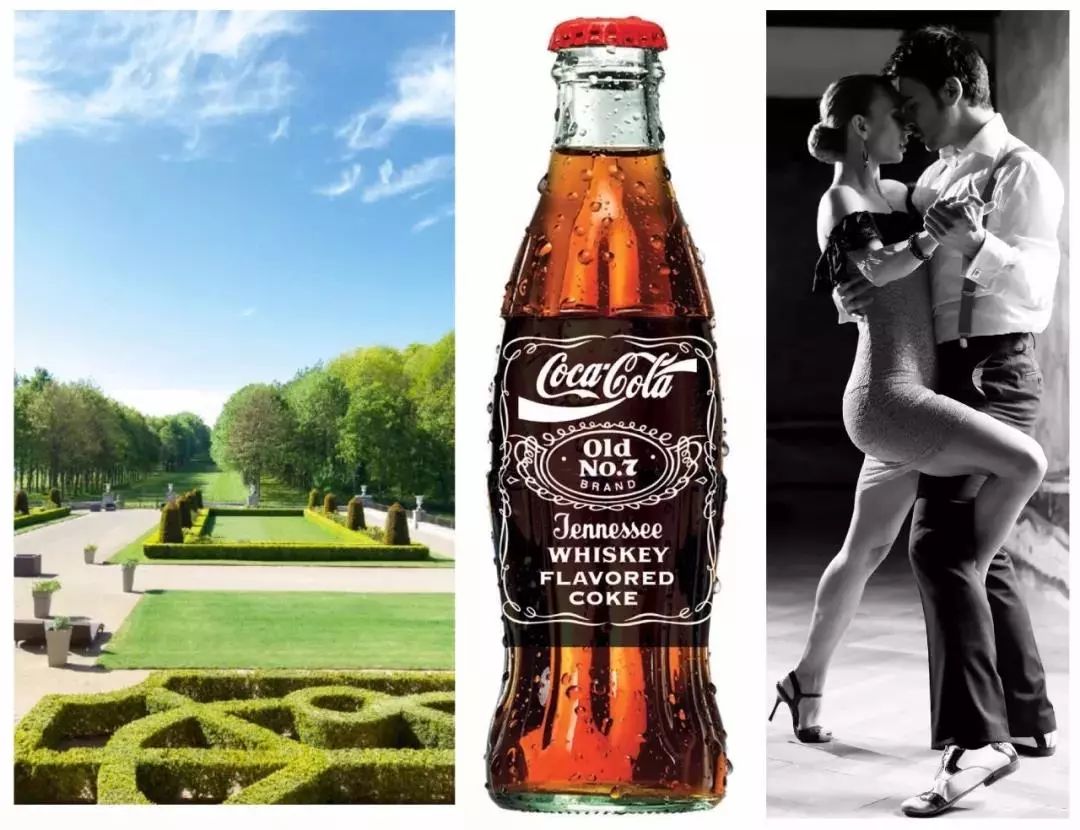

首先是本能层级的审美。

在日常生活中,我们看到的“大美妞”“大帅哥”会觉得养眼好看。

我们看到的美丽的,水草丰茂的自然风景,会觉得心旷神怡,其实这都是本能层面的审美。

本能审美的源头是生存适性。

比如,美貌健康的异性是利于繁衍的生育资源,而水草丰茂的鱼米之乡是利于生活的生存资源。于是你看到这些资源的时候,天然觉得美。

这个本能的审美倾向,不光人类有,人类社会中的各个层级有,连动物身上也有。

所以本能审美,范围最广,兼容度最高。

其次是行为层面的审美。

所谓行为的审美,也就是道德美,我们小学都学过那篇《最可爱的人》,这篇文章讲的就是行为层面上的道德美。

我们的社会歌颂内在美,歌颂道德美,歌颂个人对群体的贡献,讲的就是这个层级上的审美行为。

我们经常看到的“

抨击社会中的丑恶现象

”,其所谓“丑”,其实就是失去了道德美。

同时,我们人类对精密次序的迷恋也是属于这个层级的审美。我称之为:

次序道德

。

记得建筑师高迪说:“直线属于人类,而曲线归于上帝。

本质上就是在表述人类非常痴迷次序,喜好用行动把周围的环境梳理得有序绝对。

好吧,即使设计风格作妖如高迪和扎哈,本质上,也是另外一种高度的次序,他们和大自然的混沌是两回事。

很多行为层面的审美具有人类的普适性,比如,欣赏奉献,欣赏集体主义,欣赏善举和仁义。但也有些差异化的行为层面的审美并不具有普适性,比如,一些地域特色的风俗和文化。如纹身,生活习惯等。

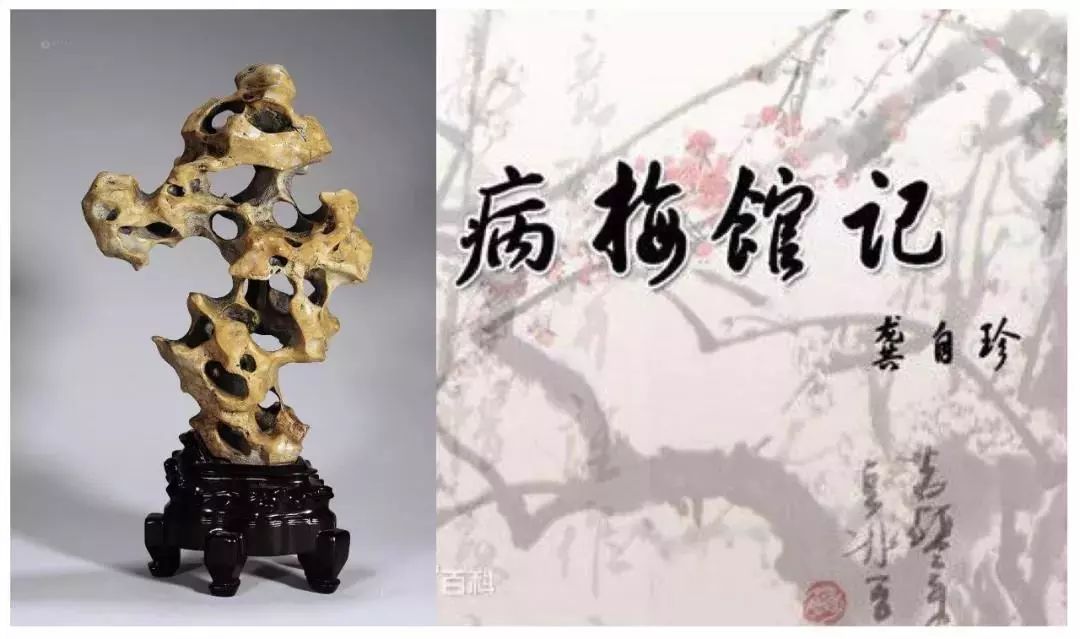

反思层面的审美,主要是指更依赖于抽象的审美。

什么意思呢?

一个小朋友拿起一个香蕉,当作电话放到耳边说:喂?

这个小朋友的大脑把香蕉想象成了电话,其实这就是一次认知去耦,也就把一个具象的香蕉抽象成了一个电话。

不要小看这个简单的能力。

本质上,学习能力等同于抽象能力。

没有抽象能力,我们根本不能挣脱直觉,理解稍微复杂一些的概念。

我们学习任何事物的过程,几乎都是不断抽象的过程,所谓教育就是对抽象能力的持续训练。

这也就是为什么,越是学术的书刊,阅读体验越差,因为越是专业,越是深入,抽象的概念越多,对大脑所需的抽象能力的需求越多。

于是,越是抽象能力发达,并经常使用抽象思考力的人,对抽象事物带来的乐趣也更敏感和细腻。

于是他们会有“思考的快感”,会“闻道则喜”,当然他们也更容易被抽象的共同想象所打动,比如,理想,真理,愿景等等。

比如,创业期的我党,在面对抽象思考的知识分子时谈“解放全人类”,在面对生存堪忧的贫下中农时宣传“打土豪分田地”,是多么睿智聪明。

这也就是为什么越NB的艺术越是“变态”的,甚至是“审丑”的。交响乐你未经训练听不懂,抽象的名画你也看不懂。怪石,书法,甚至美食,未经训练你也不会欣赏。

比如,酒,辣椒,茶,咖啡,发酵食品,烟,这些食物你给小朋友吃,他们都是非常抗拒的,为什么?因为这些食物本身的味道是反人类本能的,只能通过后天的教育来逐渐强化成瘾。

社会中大部分的人,并没有受到过高等教育,具备抽象感知,这部分人更喜欢直觉的,具象的刺激,他们很难get到抽象思维的乐趣。

于是在审美和消费偏好这件事上,社会会产生很多的分层。

比如,平时最多上个A站B站的我,上了一次快手就惊呆了,元宵节时的花灯展对我而言,辣眼睛远大于愉悦。

这也就是为什么,严歌苓的读者永远不会比郭敬明的读者多。

从头打到尾的《战狼2》的消费群体,远大于看徐皓峰的《一代宗师》的群体,而《一代宗师》的票房也会高于他的《师傅》。

其实郭敬明和《战狼》一样,都是中国几亿小镇青年的菜,而徐皓峰只能是几千万白领中,那几百万文艺气质白领的选择。

之前我在其他文章里谈过温度感,温度感是什么?

温度感就是不需要任何前提和教育就能让你感知的东西。

那么我们之上谈及的审美的三个层级中,哪个层级最有温度感?

当然是本能层级,一名绝世美女从眼前走过,无论国王还是乞丐心理反应都是一样的,一名原始人和现代人的反应也没有什么不同。

行为层级的温度感次之,虽然同理心和协作基因都是人类与生俱来的,但道德和次序依然需要部分后天教育的加持。

而依赖抽象能力的反思层级的审美,温度感最差。

就如前文所说的,交响乐和抽象画,如果没有一定的抽象能力,没有别人的引导和教育,你很难学会欣赏和解读。

这也就是为什么前文提到的设计师觉得好,但市场却无感的部分原因。

设计师在自己的专业里沉浸,不知不觉就会形成自己的小众审美,而且是越来越“抽象”的小众审美,会逐渐脱离情景和温度感,越来越不接地气。

而普罗大众更容易接受具象的刺激,因为这种具象的刺激有温度感,不需要任何的前提和教育。

于是俗气的,欧式的,镶金描银的家具,销量远大于设计师品牌的家具。

在手机上看大胸妹子直播,打游戏的人,远多于用手机听书,看书的人。

万达旗下酒店的土豪风,就非常能迎合绝大多数人的审美价值,而上海柏悦的小众奢华,真心能读懂的受众就会比较少。