【上期内容:

猪圈里垒出来的奇迹!“飞豹”首飞成功30周年纪念

】

相比虽然受研发条件等因素影响了部分性能,但却以其高性价比、强生命力等特点,特别是其背后百折不挠、筚路蓝缕的奋斗精神,依旧广受盛赞的“飞豹”;今天要写的这位主角,大概是没法在评论区里得到多少好话的。

![]()

1992年引进首批苏-27之后,食髓知味的人民空军自然就有了继续引进的想法。同年年底,601所总设计师李明向时任军委副主席的刘华清上将写信,提出引进苏-27生产许可证,以国内生产的方式迅速充实空军航空兵部队;

如能同时引进AL-31F,也能为当时正考虑以涡喷-15A(从友好国家获取二手R-29涡喷发动机后翻新,与仿制R-29、当时已下马的涡喷-15不同)作为过渡动力的歼-10解决动力问题。

作为沈阳地区航空工业在歼-8之后的后继机型,苏-27引进生产的意义更是极其重大

在中央军委首长的果断决策下,1993年,先是总参、科工委和航空航天工业部的领导组团去俄罗斯考察,然后是苏霍伊来中国看了一圈,一个缺钱,一个缺技术,正可谓王八瞅绿豆——对眼了

![]() 。1993年4月底,军委批准启动了代号“934工程”的对俄军工技术合作项目框架,而有关在112厂建设苏-27生产线的备忘录,就成为了“934工程”框架下的第一项成果。

。1993年4月底,军委批准启动了代号“934工程”的对俄军工技术合作项目框架,而有关在112厂建设苏-27生产线的备忘录,就成为了“934工程”框架下的第一项成果。

不过签了备忘录只是开了个头,具体型号、生产数量、转让范围啥的都没有,距离敲定生产线那还远着呢。5月份,航空航天工业部部长王昂带队赴俄,对苏霍伊设计局和伊尔库茨克厂进行了详细考察。然而这时候俄方觉得我们签备忘录如此痛快,看来不差钱,不如......于是他们突然不说苏-27了,开始大谈联合研制生产苏-30飞机,还有模有样地给我们画了个5个阶段的联合路线图。

那么1993年的苏-30是怎么个德行呢?

用苏-27UB原型机T-10U-7凑合出来的“苏-30MK”,注意还没有空中加油管,内侧增加的挂点也是苏-27UB结构设计上就已经留好的,并不是什么后来“加强结构”的成果,苏-30MK之前的苏-27UBK/苏-30K没有启用,只是用户不需要而已——总之这机压根啥都没改

那时候这架321号“苏-30MK”就跟前面摆的这个KS-172超远程空空导弹似的,各种航展上赶场子,得谁跟谁忽悠,其实配套的航电和任务系统都没影儿,投资了你就成印度了

![]()

说白了,5个阶段就是“乖乖把口袋打开——毛子把钱掏走——苦等N年——毛子给你个半成品——谢谢啊!”所以面对这个“口袋”,刘华清副主席和人民空军新任司令员曹双明将军那是绝不上当,立刻电告考察团,珍爱国家财产,远离伊尔库茨克,速归!大家回来一合计,这伊尔库茨克的人啊,都跟苏霍伊局里那帮人学坏了,咱们还是去远东共青城吧!这名字一听就民风淳朴!

![]()

稍作调整,大家就在同年7月去了共青城。结果不去不知道啊,好家伙,有道是穷山恶水出刁民,刚刚靠头一批苏-27填饱了肚皮,共青城也学坏了。虽说跟咱们唠的还是苏-27,但言下之意,苏-27SK落后啦!咱们联合研制苏-27SMK吼不吼啊?资不资瓷啊?

实话说,我是没看出来它怎么就M了,机头侧面写的27SMK(俄文27СМК)大概是肉眼可见的唯一区别

实话说,我是没看出来它怎么就M了,机头侧面写的27SMK(俄文27СМК)大概是肉眼可见的唯一区别

毛子说您甭急,SMK得分两个阶段来,第一阶段只来得及加大机翼油箱,您把这定钱交了,下一步咱们就增加空中加油能力、改进火控雷达、换装推力更大的99M发动机......合着我们TM跑到共青城来,是来听你们扯苏-27“三改”、“六改”方案来了啊?回去得了!

一看不好糊弄,共青城厂只好老老实实谈苏-27SK的生产线问题。好好谈就好好办,共青城系统的很多老人当年都参加过援建112厂,大家都是老相识了,达成共识后自然就能共叙友谊了。取得了比较满意的结果后,8月,空军和中航总提交了苏-27SK引进工程立项请示。

根据之前无数次“引进型号=自研下马”的教训,AL-31F(前)的引进不能影响“太行”(后)的发展,成为“十一号工程”引进谈判中很早就确定的基本点

经总参和国防科工委审定,

除为了保护当时尚在研制中的“太行”发动机,将空军和航总原请示内容中的AL-31F发动机生产线更改为大修线之外,

其余内容均予批复同意。在两国政府的推动下,1993年11月,中俄双方在北京举行了引进苏-27生产线的首次高层会谈。

但在1993年底1994年初的几次拉锯中,俄方还是想塞给我们苏-30MK或者苏-27SMK,直到1994年9月2日,中俄才在莫斯科签订框架协议,正式确定了大框架——

型号,就是苏-27SK,不改了;引进生产线的范围,除了武器操纵系统(包括N001

雷达和配套的TS101计算机)之外都要;发动机只要大修线。

好歹也是通过“和平典范”见识过美制AN/APG-66的,N001这玩意儿用用就行了,引进技术大可不必

有了框架,才有了从1994年10月20日的第一轮谈判到1995年12月15日的最后一轮补充谈判——这长达一年的“马拉松”。毛子一上来就发难:你不是说不要火控雷达吗?我连雷达带火控的技术都不卖了!要知道IRST(光电雷达)和头盔瞄准具可都算RLPK-27火控系统的一部分。

这显然是拿中文和俄文的不同表述钻空子,我们立刻表明,您可不能这么玩赖,为了怕你们误会,都专门说明白了,我们只是不要N001和TS101这俩玩意儿,咱们要这么咬文嚼字就太没意思了。事儿虽然最后解决了,但这就是毛子在整场谈判中态度的缩影——我们想要的东西,能缓则缓;不想要的东西

(如大量专用的非标工装设备,国内完全能找到替代品)

,能塞则塞。

苏-27又不是F-22,国内有满足需求的生产设备很正常,能沿用当然要沿用

咱们来看毛子提出的两项总要求,首先,打通生产线的时间是7年,按这要求,从1996年开始转移技术,到2003年我们才能具备从零件生产出一架苏-27的能力;其次,在这7年中,我们还得买毛子70架份的苏-27——包括从高散件到零部件不同阶段,每个阶段都得有个十几架才行,等于给共青城的一堆配套厂多开好几年工资。

我们的立场也很坚决,首先,5年时间实现打通生产线的能力绝无问题,而打通生产线的架份数也只需要15架;而且俄方也不能在生产线关键工艺和技术上搞偷奸耍滑,打通生产线后,部分国内尚无法生产的特种原材料和毛坯件还必须予以保证供应,不能因此导致生产断线。

在引进苏-27生产线时,各类耐热合金加工技术是航空制造领域孜孜以求的重点

最终,在俄方同意扩大我方需要的苏-27配套产品转让范围之后,我方也顺水推舟,同意将打通生产线的散件数量从15架份增为21架份,并增订一批22架苏-27SK/UBK原装整机。当然,这里除了有作为对俄方的补偿因素之外,也是有加强广州军区空军对台军事斗争准备的需要。

这批苏-27,正是最近换装苏-35S的“南疆利剑”于1996年接装的那批。从这个道理上说,称它们是我国从俄罗斯、而非从前苏联谈判引进的“第一批苏-27”,倒也能解释得通。

![]()

注意前风挡有的是透明件,有的是土黄色镀膜件,这是原装苏-27SK/00批次歼-11,和之后批次的区别(和部队使用意见有关)

随着1995年底中俄双方在莫斯科完成签约,“十一号工程”接下来的任务就是接收翻译资料图纸,改装生产线以及人员培训。按理说1995年底完成的谈判,就该按照1995年年底的技术状态生产(39批次苏-27SK),但由于苏联时期苏霍伊局和共青城厂之间的沟通遗留问题,我们收到的部分图纸却批次不一。

另外,由于此时601所和112厂曾经参与过引进米格机的老一辈已经退休,因而在请他们回来把关的同时,也少不了对现有员工进行俄语培训;加上苏霍伊和米高扬两个局的图纸表达习惯又有差别,种种因素,使得俄方当时坚持认为我国没法在五年内独立组装生产苏-27的论断,似乎要成真了。

不同设计局相互独立发展多年后,虽然用的肯定都是俄语,但在缩略语等“设计语言”上的习惯必然会有所区别

1997年11月28日,601所整理的全部资料移交到112厂的生产线,从1998年开始,俄方开始按合同向我国交付苏-27飞机散件,“十一号工程”进入了生产阶段。首先是2架份的高散件,它们在共青城厂的部装车间生产出来,由于尺寸较大,部分需要通过海运,才能到达112厂刚刚落成的总装车间。

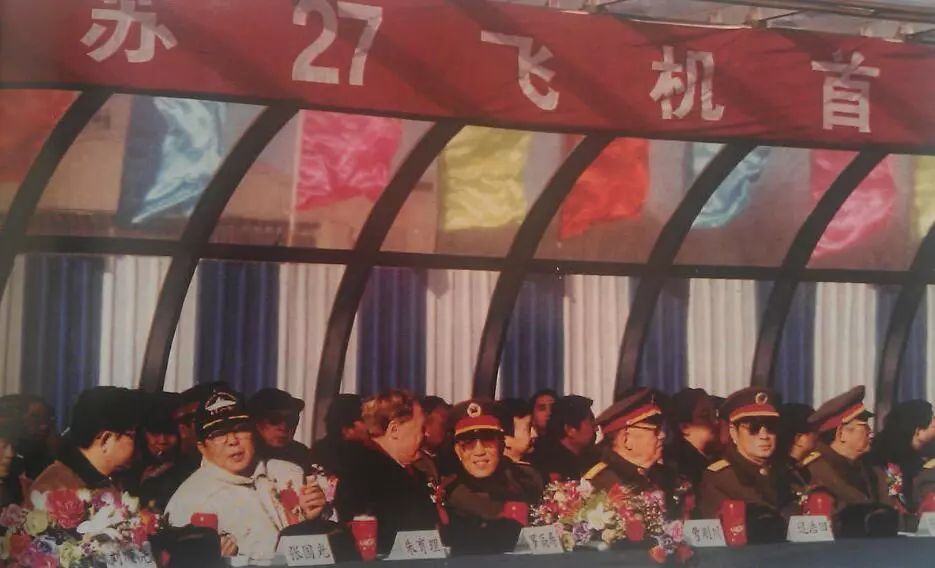

12月29日,航空工业总公司在沈阳

隆重举行了00批01架飞机的正式首飞仪式。图为仪式上的112厂观礼台,前排左三为时任俄罗斯驻华大使罗高寿。对于正被大下岗风潮席卷的辽宁省来说,它的首飞有着更深的一层意义

1998年11月,第一架高散件飞机完成总装,经过一个月的系统调试后,于12月16日完成首次工作试飞,试飞员为驻112厂的空军第一试飞大队大队长付国祥。12月25日,第二架高散件飞机也完成试飞,实现了“三年首飞”的目标。经历近一年的试飞考核,这两架飞机以“蓝色49”和“蓝色50”的编号交付“南疆利剑”。

服役早期的“蓝色49”和“蓝色50”,下图可见其编号字体比原装机要明显淡一些

虽然这代表着“十一号工程”走出了第一步,但这种高散件组装(SKD),也就比朝鲜在1993年4月15日完成大部件组装(DKD)试飞的两架米格-29S高一级罢了(当然朝鲜后来也买不起原装配件了,生产厂房后来被改建成“火星”系列弹道导弹的总装和测试场地),距离“五年打通(生产线)”还为时尚早。

两架组装的米格-29S(9.13),均装备近卫第56联队(对外代号1017部队),其中一架的机号为纪念人民军空军建军节的“415”,饱满的机背曲线说明该机并不是A型

因此,从1999年上半年的6架份中散件开始,后三个阶段的工作也进入了攻关阶段。作为打通生产线的第二阶段,中散件生产意味着需要打通部件装配线,本着科学谨慎的原则,前2架份中,部分装配难度较大的部件,仍由俄方直接生产并运达总装车间,为后4架完全由112厂部装车间完成部件生产的飞机,展开部件装配技术攻关赢得了时间。

第一架完全由112厂部装车间完成部件生产的苏-27——0005架,该机曾在“南疆利剑”服役

接下来的6架份低散件,不仅部装车间需要全功率开动,这些低散件组装车间,为此,这一阶段仍然采取2+4的模式——前2架份中,除低散件外,俄方需将部分中散件交付112厂的部装车间;后4架份,则由各组装车间完成俄方移交的全部低散件装配,各组件交付部装车间,最后进入总装车间。

第三阶段组装的第一架苏-27——0009架,该机在“南疆利剑”服役期间,曾参加过2009年国庆阅兵,2009年空军建军60周年纪念表演展示等多次重大活动

电子战能力升级后的0009架,混合挂载RVV-AE、R-27RE1和R-73E三型空空导弹

随着打通生产线的工作从总装车间逐渐细化到部装、组装车间级别,车间管理和生产水平的差异逐渐体现出来了,进度有所延缓。由于当初签订合同时,俄方对指导生产细节这种有“饿死师傅”之虞的事儿本就不热心,因此为了保证试制进度,我们也少不了多用用心思。

例如在苏-27背部1号油箱这个大部件的组装过程中,由于负责车间是首次生产这类大型多曲面复杂构件,对工艺细节有些不得要领,而俄方提供的资料较为简略;询问俄方技术人员时,对方又以“这不是技术转让内容”为由,拒绝为我方提供技术指导。车间遂组织了“共产党员、共青团员生产突击队”,并在车间悬挂巨幅国旗和党旗通宵赶工,最终感动了次日上午来上班的俄方技术人员,成功解决了这一技术问题。

00批歼-11主要装备空1师,注意机头和垂尾上是当时的“虎头”师徽,配套的苏-27UBK是从伊尔库茨克原装引进的,详情见“雾都雄鹰”一文

在2000年交付了两个阶段的12架飞机之后,112厂进入了打通生产线的最后一个阶段。由于此时俄方交付的既有一些零件,也有尚未精加工的毛坯件,还有直接发来的原材料......因而为了更好描述这个阶段的生产工作,有时第四阶段也被统称为“低低散件”阶段。

此时歼-8H已经前往西北进行靶试,歼-8F原型机刚刚首飞,112厂军品线除保留必要人员,完成歼-8D生产收尾工作之外,全部精力都投入了堪称“临门一脚”的第四阶段。这一阶段的前3架份,尽可能争取从俄方获得加工好的零件,减少毛坯件和原材料的比例,为近乎从头开始的最后4架份飞机留出足够的时间。

歼-8后期型号的生产仍然和歼-11的生产重合了一段时间,直到2012年最后一批歼侦-8F交付部队

饶是如此,由于生产管理问题、技术水平不足等原因,原计划2001年6月完成的生产任务还是出现了拖延。

在此期间,这批飞机还出现了座舱透明件加工超差,进气道调节斜板装配不达标、机翼蒙皮与肋板尺寸不匹配等多项问题;

这一年,也是112厂历史上交付歼-11系列飞机最少的时候。

2009年进入航空博物馆陈列的0016架飞机,此时机上大量静力试验设备尚未去除。该机近年又从航空博物馆移走,不知道是做什么试验去了

等到中俄双方联手将这批飞机的问题解决,0016架飞机完成全机静力试验,证明这批从零部件开始,机体完全由中方自行组装的苏-27飞机,性能达到苏-27出厂验收标准之后,已经是2001年12月了。从1996年8月共青城厂移交的首批物资到达112厂算起,实际用时5年零4个月。

00批早期试飞使用的是俄方发来的燃油和液压油,在打通生产线时,也使用国产货替代

经历了四个阶段的磨炼,此时某种意义上也算是国产苏-27的“生产定型”。从2002年开始生产的01批次,俄方提供的苏-27组件全部为毛坯件或原材料,每一件都需要国内的加工组装才能成为装机零部件。所以从这个意义上说,这个时候生产的苏-27,已经可以称之为真正的歼-11。

从01批歼-11开始,逐步使用国产30mm航炮炮弹和国产122mm航空火箭弹

01批次歼-11共生产20架,主要交付北京军区空军某师。2003年4月9日,随着全部01批飞机完成交付,中航一集团在沈阳举行“11号工程”引进建线总结表彰大会。从02批次开始,机体原材料开始逐步由国内同类产品替代俄制材料,驾驶舱前风挡件就是一个例子,该批次同样生产了20架。

照旧生产20架的03批次,除了进一步提升国产化率,进行部分机载设备的加换装(例如仿制Gsh-301的30-4型航炮,国产航空炸弹等等),还进行了一项重要测试,下文咱们会提到。

03批次歼-11的生产质量较好,经常也被作为“十一号工程”的重要里程碑

等到2005年生产04批歼-11的时候,俄方提供的成品,除了雷达和动力系统之外,只有不足20%的机体毛坯材料。这一批次共生产23架

(第24架份,后来被用于歼-11B 0001号原型机的生产准备——包括发动机和部分座舱设备等,因此在俄方记载中,112厂共接收了105架份苏-27的配套设备,再去掉0016号静力试验机和0003号科研试飞机,比实际交付的歼-11要多3架份)

。

俄方已经启动生产的部分架份机体材料,后来用作生产苏-27SM3

尽管之后俄方有意与我国执行后95架合同,并将型号改为更先进的苏-27SKM,虽然这东西跟苏-27SMK倒是不一样了,用了很多苏-30MKK的成熟技术,不算是“骗钱”。但由于112厂当时已经准备转产歼-11B,因而并未接招;事后看来,由于歼-11B形成战斗力的时间较预期长了很多,生产一批与苏-27/30保障体系相容的苏-27SKM,也许是个更加稳妥的选择。

实际生产试飞的103架歼-11中,100架交付空军航空兵各部队使用,部队往往将其与原装引进的苏-27SK混编,不加区分使用,但偶有“国苏-27”的叫法。0003号科研试飞机,主要用于测试各种国产部件与苏-27的相容性;其余2架则用于搭载国产“太行”发动机测试,进行了长期科研试飞和定型试飞。

2001年6月6日,歼-11WS首飞纪念

第一架与“太行”结缘的是0004架,也就是所谓的歼-11WS(涡扇),到2001年10月底,该机进行了近30个架次的科研试飞,初步验证了“太行”与歼-11平台的相容性。在单发布局的歼-10当时还无法用于高风险性的发动机试飞,图-16试车台退役多年,伊尔-76试车台尚未交付使用的时候,歼-11WS是让“太行”上天的唯一保障。

歼-11WS/歼-11A #521的右侧发动机更换为“太行”

随着“太行”进入试飞定型阶段,2002年10月,歼-11WS加改装相应测试设备后再次首飞,由于技术状态的改变,涂上了试飞院机号521的它,型号也改为歼-11A。2003年,之前用于国产导弹匹配测试的0013号歼-11,也回到112厂进行改装,两台发动机全部更换为“太行”,成为522号歼-11A。两架飞机在将近200个架次的飞行中,共测试过6台“太行”发动机。

522号机主要进行双发工作测试,也进行航炮和格斗导弹的吞烟测试

2005年“太行”设计定型后,525号歼-11B原型机开始使用定型批的“太行”测试,但在出现几次故障后再次换回AL-31F发动机。经过一年排故整顿,等到2007年,不仅522号歼-11A再次投入“太行”的测试,

空1师更是抽调6架03批次歼-11,右侧改装一台“太行”,按照空军当时大纲规定标准进行100小时领先试用测试。

通过这次领先试用,“太行”暴露出了部件寿命不达标、振动超标、启动时间长等问题,已经无法用于歼-11B 01批次。既然也不急着用了,为了进一步查找问题,在伊尔-76飞行台上进行其他测试科目的同时,“太行”继续在522号歼-11A上进行了300小时领先试用测试,果然找出了更多的问题

![]() 。

。

虽然后来在网络时代,它的形象多与涡扇-20挂钩,但当年它的重点任务还是“太行”

通过对两次领先测试暴露出的大量问题进行集中攻关,2011年之后,歼-11B 02批次和歼-11BS也终于用上了量产型“太行”,这都是后话了。随着2006年最后一架歼-11交付部队,“十一号工程”的第一阶段告一段落。此后院所和部队也对其进行了多次升级改进,提升了苏-27/歼-11部队的战斗力,但相比歼-11B及其之后的型号,它们已经是明日黄花了。

回望“十一号工程”的第一阶段,资金和人力物力可以说是应有尽有,所以在“少花钱,多办事”上,肯定是没法和“飞豹”相比的。但也得说一句,全机复杂程度远超当时国内其他型号的“十一号工程”,对于航空工业机载系统各厂所的拉动效应,那也是前所未有的。

例如615所交付的座舱通用信号盘,使得飞行员和机务人员不用再去背记俄文字母,方便了部队的使用保障;

例如514厂生产的机轮和刹车系统,不仅满足了“侧卫”系列飞机的使用,引进中掌握的俄式工艺技术,还为歼-20、运-20等新型飞机的产品提供了技术思路;

例如613所生产的光电雷达,用于歼-11 01批之后的生产,由于晶体管被集成电路替代,技术性能已经优于OLS-27/30;后来装备在歼-10B、歼-11B等型号上的第二代产品,性能更是与俄制产品拉开了代差。

......

苏-27的国产化,不仅提升了空军的战斗力,也提升了航空工业的实力

100多项产品合同,400多项技术攻关,

这还是俄方在合同中多处限制机载系统软件、以及部件以下级别的硬件转让的情况下。

在歼-10飞机尚未定型投产的时候,“十一号”工程的订单,让90年代后期一度举步维艰的,很多研发生产机载系统的小厂所重获生机。

而这些不起眼的小厂所,是保持中国航空工业均衡稳定发展的根基所在。

作为中国航空工业历史上一座好歹有些分量的里程碑,曾经在对台军事斗争准备的艰难岁月里冲在一线的歼-11,如今正在被更加凶猛的后辈们取代。尽管它们中的绝大部分距离退役还很早,但作为“过气网红”的“过气先辈”,被人遗忘也是在所难免的事儿。姑且在它20岁生日之际,纪念一下这款“老旧机型”吧。

第一架歼-11在使用十几年后,转场回112厂进行了结构强度检测,机体破坏性测试等补充科目。修复后,现于112厂内部展示,垂尾涂以首飞纪念日期“981216”

支付宝/微信打赏码

感谢新老朋友鼎力支持,我们

会

再接再厉,希望您的打赏变本加厉!