二十六

上回书说到的那个外号“老六”的人真名叫张立宪,当时在现代出版社工作。他也建议我删减一些内容,但不像前一个说的那么狠,于是我删掉了大约10万字后终于定稿了,并在2003年正式出版。更多的细节不多说了,反正我是长出了一口气的,这么多年的努力没有白费,写了7年的这本书终于见到了实物,那种感觉是无法用语言来描述的。

但是,老六对我的影响绝不仅仅是帮我出版了这本书那么简单。当时国内流行BBS,他在著名的西祠胡同开了一个秘密版,名叫“饭局通知”,只有被邀请的人才能进入。我进去一看,立刻感觉神清气爽,因为群里的氛围和我以前常玩的那几个BBS非常不一样,大家亲如一家,闻不到火药味了。其实群里谈论的也是电影音乐诗歌等等和艺术有关的话题,经常也会涉及到政治或者人生这些“敏感”内容,但却极少发生大范围的争论,更不用说恶语相向了。

我后来一想,个中原因就是因为这是个秘密版,能进来的人都是老六邀请的,而这些人在线下也大都见过面,并不是绝对意义上的“网友”。换句话说,这个版只是借用了互联网的部分功能,其核心仍然是我们熟悉的那种人际交往模式,这才是它成功的关键所在。互联网是个全新的事物,我们人类尚未进化出如何与虚拟网友交流的能力。

这件事还给了我另一个启发,那就是幸福都是有门槛的。人类是一群复杂的乌合之众,要想在人堆里建立了一个乌托邦,必须首先设立门槛,把不合适的人排除在外。如果没有门槛,甚至门槛定得不够高,其结果肯定不会好。事实上,随着老六的交友范围越来越广泛,饭局通知里面的人越来越多,线下不认识的人也越来越多,气氛渐渐变得不如以前那么融洽了。

后来的牛博网也是如此,其经营理念注定它活不长久,根本不用网管来关。

就这样,在2002-2004这3年里,我一直过着双重生活,身体留在美国的La Jolla,心思全在北京的西祠胡同。也就是在这一时期,我第一次萌发了回国的想法,一方面因为老六营造的乌托邦感觉太美好了,另一方面也是因为我写完了这本书后突然觉得人生失去了方向,不知道接下来该干点什么好了。

其实这一时期我还干了另一件事,那就是写了本嘻哈历史书。我在大学时就喜欢过嘻哈乐,但那时喜欢的是MC锤子之类的所谓“伪嘻哈”。搬到加州后,我在一家小公司上班,接触的人比大学实验室多了很多。其中有个洗瓶子的实验员是个墨西哥裔的小青年,只有高中毕业,说话走路都有股“帮派”劲头,我一直敬而远之。后来我发现他有个漂亮老婆,两人生了一个患有唐氏综合征的女儿,他特别疼爱这个残疾女儿,是个非常负责任的爸爸,我立刻对他刮目相看,渐渐和他成了朋友。

有一次我俩一起去参加一个同事派对,他开车带我去。他开的是一辆改装皮卡,车座下面有一个特制的12寸低音喇叭,点着之后震天响。我俩去的有点早,到地方后派对还没开始。他决定先“准备”一下,就从口袋里拿出一根大麻烟抽了几口,然后又拿出一张CD对我说:“这张唱片今天早上刚上市,我排了一夜队才终于买到的!”然后他把唱片塞进CD机,那辆皮卡顿时被一股巨大的声浪淹没了:

就是这张Dr.Dre的《2001》,让我重新开始喜欢上了嘻哈乐。后来我发现,我们公司的年轻人有好几个隐秘的嘻哈迷,平时在实验室做实验的时候不好意思听,但在自己的车里放的都是这种音乐。那段时间美国正好掀起新一轮嘻哈热潮,电台里也都在放。我买了本嘻哈历史书研究了一下,发现这东西完全就是“来自黑人民间的叛逆”,和美国白人民歌有着异曲同工之妙。

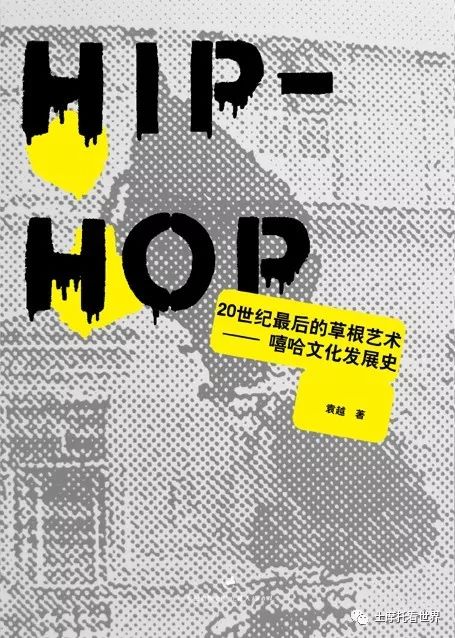

正在此时,王晓峰问我愿不愿意再写一本音乐历史书,我立刻答应下来,花了半年功夫就写了本美国嘻哈历史书,定名为《20世纪最后的草根艺术》。现在想来,这本书最大的价值就是讲清楚了DJ艺术的起源,后来的电子乐全都来自当年几个牙买加移民的灵光一现。那段时间我沉迷在电子乐中不能自拔,经常去参加圣地亚哥举办的各种电子派对,亲身体会了这种新时代的嬉皮音乐到底是怎么回事,为我后来参加火人节打下了坚实的思想基础。

前两天我看到一篇文章,标题把我乐坏了,叫做《去年喜欢民谣和今年喜欢嘻哈的是同一批人吗?》。原文作者大概是在讽刺现在的年轻人只会跟风,因为他觉得民谣和嘻哈相差太远了,不可能有人俩都喜欢。不过对我来说,这还真的是我的人生轨迹,如假包换。

写完这本嘻哈书后,我和两个朋友去阿根廷参加朋友婚礼,顺便在这个国家玩了一趟。旅行路线都是我安排的,没想到恰好和格瓦拉当年的那次摩托车之旅走了同一条路线。那年我正好35岁,人生第一次当背包客,第一次真正地旅行,没想到那次旅行是我第二人生的开始,至今尚未结束。