《东方历史评论》微信公号:ohistory

以下讲稿整理自2017年1月13日在北京雕刻时光咖啡馆(望京麒麟社店)举办的东方历史沙龙第119期,嘉宾为剧作家、文学评论家李静, 《东方历史评论》高级编辑庄秋水,文化学者王晓渔。

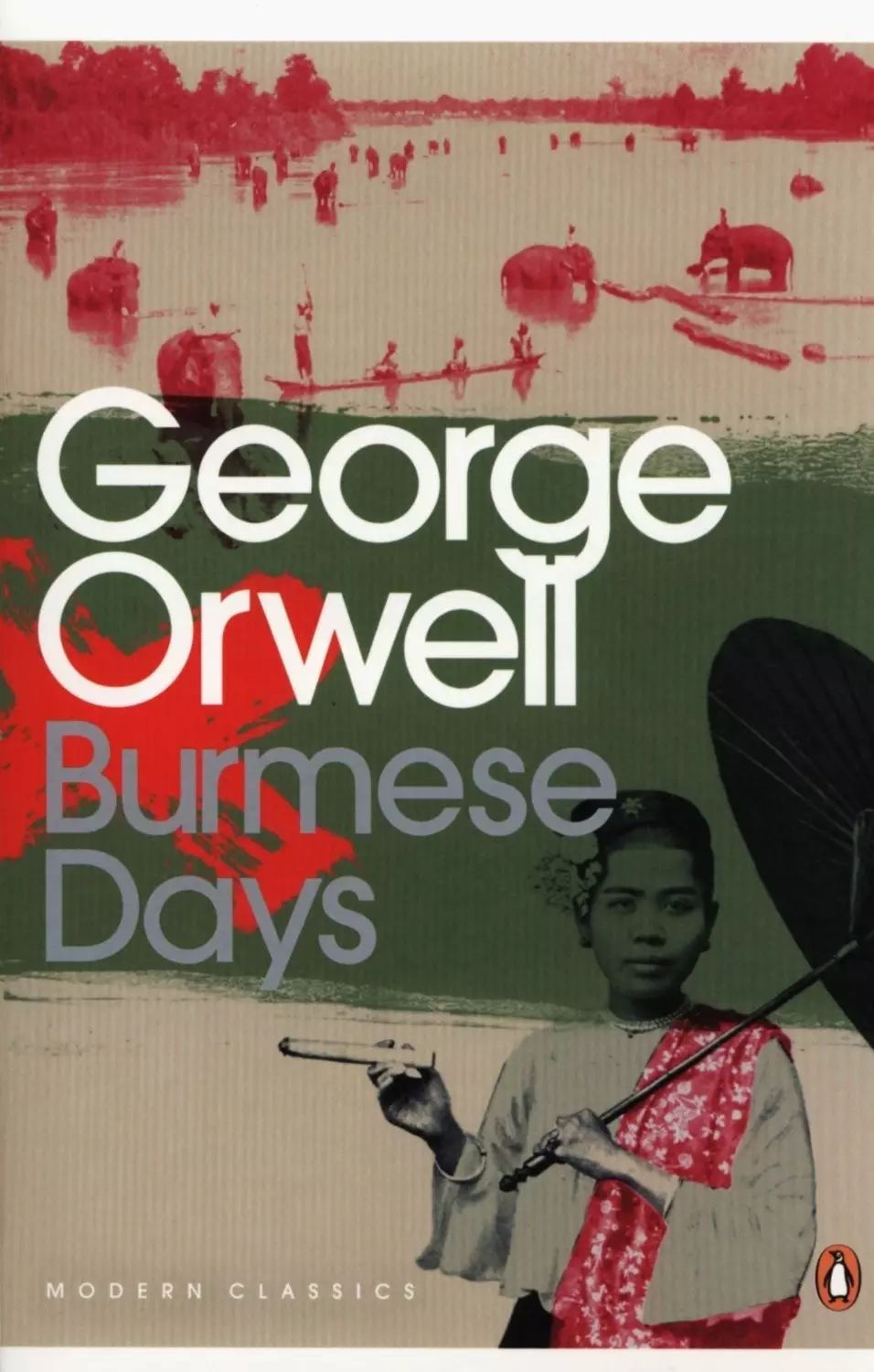

王晓渔:很高兴在这里和大家一起分享关于奥威尔的一些事情。今天我们的活动有两个小时,前面一个半小时,我们三位会谈一些关于奥威尔的内容,包括《在缅甸寻找乔治·奥威尔》这本书的情况,我之后会介绍一下这本书大概的内容。最后半小时会就大家感兴趣的话题做一个分享。当然中间有什么话题大家愿意分享,也可以一起讨论,有共同的交流。

这本书的翻译是一个非常偶然的过程,我现在都想不起来我怎么知道这本书的。像我们这种,平常写文章之前有焦虑症的,会在网上到处逛网站,不知道为什么我突然发现有这么一本书。之后我发现中国的亚马逊网站有卖英文版的,当时就买了一本,后来发了一条微博。结果发了微博之后,很快有几个做出版的朋友跟我说,他们想买这本书的版权。这本书的出版,是三辉图书和中央编译出版社一起合作的。三辉出版了很多非常好的书,我们可以列出太多三辉出版的书目了。比如说今年的“哈佛中国史”是三辉出版的,去年的《人性的善良天使》也是三辉出版的。如果要列出来的话,三辉出版的书应该说构成了中国当下思想类图书非常重要的组成部分。当时三辉也希望购买这本书的版权,但是问得晚了一些就没有买成。一开始版权被另外一家公司买了,但最后没有出成,这里我就不便提到这家公司的名字了。他们把版权买下来之后,这家公司的主管——我们之前也认识的——他就打电话给我,问我能不能翻译这本书。

首先有一点我要稍微做一些解释。我的英语口语很差,书面英语还行,比如说要考试的话,我还有点信心,但是除了考试之外的,是典型的中国的“哑巴英语”培养出来的。所以这本书翻译出来之后,很多朋友为了鼓励我,说中文翻译读起来还行,说你英文那么好,以后是不是再翻一点东西。最近有出版社的朋友跟我在联系,希望我再翻一些新的书,我觉得实在是能力有限,或者说我的精力并不在于此。但是这本书,我当时之所以答应翻译,是因为我太喜欢这本书了。我觉得它所讲的东西和我的兴趣、我所关注的东西,无论是价值观还是美学上都有很多类似的地方。所以之后我就答应了,在答应之后,出版方也是催得特别急,他们希望用半年时间或者是越快越好。但是我有非常严重的拖延症,因为我这些年遇到了太多的事情,对方在催问的时候会催得特别急,有可能我是熬通宵做出来的,但是做出来之后因为各种原因又没消息了,这种事情遇到了无数次。这次对方也是非常希望我早点翻译出来的,我有种预感,把译稿交给对方之后出版不会那么迅速,后来果然如此。在座的各位如果说读过这本书的话,你们就会知道,这本书从译后记写完,到出版正好是三年。我印象当中是2013年6月份左右翻译完的,我译后记是2013年10月份写的,过了三年出版的。但是出版本身已经让我非常意外或者说惊喜了,因为我完全没有想到它居然能出版了。开始约我的出版公司后来告诉我,好像不太能出版了,而且又觉得这种书出来之后好像也卖不了多少册。所以我就把书稿发给了三辉的朋友。发了之后,我其实也是很少问,因为这本书我相信是要经过一定的过程的。我印象当中是今年10月份的时候,非常偶然地在微信朋友圈里面,看到萧轶说有一本书要出版了,我一看这不是我翻译的书吗?这是让我非常意外的发现,又过了一段时间,我终于见到这本书了。这就是这本书的翻译过程。

我这个前面的暖场时间太长了。我当初为什么会对这本书那么感兴趣,因为它和奥威尔有关,因为我个人也是对奥威尔非常感兴趣。说来非常惭愧,我最初对缅甸是非常陌生的,而且到目前为止还没有去过缅甸。但是翻译这本书的过程当中,我找了很多有关缅甸的书,做了一些阅读,包括又重新回顾了关于奥威尔的一些小说或者是随笔。所以翻译这本书首先是我对奥威尔比较感兴趣,其次我是对他所书写的奥威尔跟缅甸感兴趣,对两者之间看起来似乎很遥远的关系感兴趣。我虽然与两位已经认识很久了,但是很少有机会这样来聊关于奥威尔的话题。我想想请两位谈一谈,最初你们什么时候接触到奥威尔的?奥威尔对你们最初的阅读大致有什么样的影响?首先请李静老师。

李静:我读奥威尔其实是在98年,《一九八四》这本书是98年出的。2000年我读了一个《动物庄园》,还有奥威尔一些文章的合辑。但是在这之前,我知道奥威尔,很多事情的原点是从一个作家那里来的,就是王小波。我从1994年开始读王小波,他不停在提奥威尔、赫胥黎、扎米亚京的“反乌托邦三部曲”,也就是《一九八四》《美丽新世界》《我们》。我就记住了《一九八四》,但是一直找不到。一直到1998年,这本书出来,我赶紧买来看。但是那个时候毕竟还是年轻,那个时候我二十多岁,就觉得知道他的意思,也知道那是一个反极权的作家,就感觉《一九八四》是部非常概念化的作品,不受触动。那个时候还同时看了阿瑟·库斯勒的《正午的黑暗》,我觉得看那本书可以看哭起来,但是看《一九八四》自始至终是非常冷静的。看《动物庄园》觉得有趣多了,有一种非常好玩的反讽和幽默,它的寓言性更简明。当时我对《一九八四》总是有一种概念上的敬意和感性上的不以为然。

但是因为今天的活动,我觉得应该再读一下《一九八四》。经过这快二十年的时间,对现实的感受,以及自己的成长,我再看《一九八四》觉得它完全不是一个概念化的作品,充满了非常丰富的感性。感觉这个预言家写东西的时候,就好像他看到了我们经历过的事情一样。他对空间、对人物,对他们遭遇的那些细节的想象力,怎么会那么刻骨,会觉得有一种非常疼痛的感受。反过来想一下奥威尔创作的过程,我就觉得奥威尔是一个理性非常发达的作家,他早年积累的个人体验,需要在他的理性足够成熟之后才能运用得恰到好处。因为他在缅甸做大英帝国的警察,他对缅甸苦役犯的同情和他自己的身份之间的矛盾,已经积累了很多非常敏感、非常幽微的体验。再加上他参加了西班牙内战,他抱着对底层人的同情,去成为一个国际主义战士。在这个过程当中,他受到了应该叫“共产主义阵营”的追杀。由此,他感受到了极权主义的威胁。他在生命受到威胁的情况下,对出现在眼前的政治前景,既有想象力又有非常丰富的体验。他在这样的体验之下写出的《一九八四》。你会感觉到他叙述的场景,主人公在监控水平极高、生活水平极低的极权环境中的肉体、精神感受,是在非常逼真和扎实的想象力之下展开的。他里面写到的一些东西我们现在是可以会心一笑的。

比如说他在里面写到,这个大洋国是一个声称要为人类公正而战的国家,但是这个国家是怎么样对待无产阶级的呢?你可以看到,它对待无产阶级和对待党员是不一样的,是完全两个空间两个等级的:党员要禁欲,要净化意识形态;对无产阶级,则可以给他们生产各种低劣的精神产品——配方式的色情,简单的歌曲,乱七八糟的这些东西。关于大洋国真理部的运作系统,我们也会感到,这是一个非常有想象力和非常有预言能力的一个设想。真理部的工作是怎么样运转的?有一个原则,就是说只要你拥有了现在,你就要修改过去,那么被修改的过去就被称之为历史,那么这个历史到底是真实存在的吗?2+2到底是等于4还是等于5呢?如果“老大哥”认为2+2等于5,那必须是2+2等于5。主人公温斯顿因为有一些个人的记忆,不能成为一个被那个党所驯化的人,他感到种种不适,他怀疑目前的感觉。最后他得到的一个结论是:假如这个世界承认2+2等于4,这个世界就可以很好地向前运转,但我们必须是2+2等于5,那么我们通向的只有荒谬和毁灭。他在心里偷偷地认为2+2不等于5,他要悄悄地守住人之为人的底线。也因此,他去爱了一个女人。

由此,《一九八四》似乎触及到:爱情、性欲,情欲是一种瓦解极权统治、瓦解“党”的驯化的东西。这是不可战胜的人性力量。温斯顿感到,为了保守这份人性,即便遭受再大的折磨,他也不要背叛对他的女人裘利亚的爱。但是最后,当国家机器用无法逃避的残酷手段对付他时,温斯顿发现自己太天真了——世界上他最害怕的东西是老鼠,最后他的迫害者把一笼子饥饿的老鼠放在他面前,要他做一个选择:你到底是爱那个女人,还是接受老鼠的啮咬?这个时候他绷不住了,他大喊“去咬裘利亚!去咬裘利亚!”他没能保住对裘丽娅的爱,趋利避害的本能在最后的时刻终于使他向极权屈服。他最终变成了一个完全被驯化的人,挨了最后一枪。

实际上温斯顿是一个人性尚存、在真理部内部系统工作的一个低调的异己分子。只因为他怀疑自己的记忆,想知道过去的生活是什么样子。每天新闻都播报他们的生活在以很好的数字增长着:住房在增加,巧克力在增加,生产总值在增加,但日常生活中的缺乏感又告诉他:这不可能是增加。巧克力的供应量从每周30克变成了20克,但是不能说“减少到20克”,而要说“增加到20克”。当他试图对此保持本能的怀疑和本能的人性的时候,这个空间不给他。这就是最全面的极权主义。他最后的堡垒丧失的时刻,就是当他说出“去咬裘利亚”的那一刻,在他背叛自己的爱的那一刻。在背叛了爱人之后,枪子儿还是穿过了他的脑袋,他在对“老大哥”的热爱当中死去了。

《一九八四》勾勒了这样一个人的一生,我们由此可以听到很多历史的回音——几十年前中国的“文革”就是不折不扣的“一九八四”。现在,各种鼓噪和喧嚣重又抬头,令人担心,“文革”会不会再来。我的回答是:如果读过《一九八四》的中国人足够多,“文革”就不会重来。

预言家的功能是什么呢?当你说出了一件事情,后面的人要照着这个事情做的时候,实际上他就是一个拙劣的模仿者。当他被别人意识到他是一个拙劣的模仿者,即便他是在模仿作恶,他也已经丧失了他的严肃性和威慑力。这就是文学。寓言/预言文学的最伟大的力量,就在于它让作恶者成为小丑。因为你再照着《一九八四》去设计一个国家、设计一个现实的时候,多少人阅读过这本书,他就会想到已有人这样写过,你再照着这样去做的话,就会有多少冷笑爆发出来。作恶者必死于哄笑。我觉得这是文学非常伟大的一个功能。

王晓渔:好的,谢谢。确实某种意义上文学是无能为力的,但是从另外一个角度来说,文学的力量又是无限的。刚刚提到《一九八四》和《动物农庄》,我最初看好像也没有那么大触动,好像也遇到过一个变化的过程,也在后面重新改变了对《一九八四》的看法。那么秋水老师,你的过程是什么样的?

庄秋水:我也是二十多岁读的《一九八四》,我是去年的时候又重新认真地读了一遍,我发现这本书相当于没读过一样。我大概知道这个故事,但是里面的很多细节,非常重要的细节和一些非常重要的点我都毫无印象。我觉得一方面是年轻的时候,人天生就向往美好的、光明的东西。这么沉重、黑暗的东西就用了回避的心态,另外是那个时候有一种偏见,觉得伟大的、真正的文学应该是像《追忆似水年华》、像乔伊斯他们那样的作品,像奥威尔这么一个有点像理念先行的偏政治的小说,就认为是次一等的,所以就会有一种偏见,被偏见所束缚。

在去年读的时候,我就特别震撼。因为这些年来我也在写历史的文章,尤其是写了一系列的关于康雍乾三朝的文字狱的一些文章。如今再看的话,就有一点醍醐灌顶的感觉。因为我比较关注两个维度,第一个维度是在所谓的极权和专制的政治下,对文化和人的摧残,这个权力是如何运行的。第二,在这种血肉模糊中,个体是如何思考的。比如说一个遭受到文字狱的人,他怎么去思考这回事,他怎么去思考突然的飞来横祸,可能所有你的亲戚都会被牵连,成百上千人死去,他怎么去思考这个问题。我看了很多的档案,然后我再读《一九八四》的时候,真的觉得他是一个超预言家,他不仅预言了未来,也预言了过去,把所有那种专制、极权社会对人类社会的伤害全面地展现了出来。第一个层面就是对生活的伤害,这是毫无疑义的,你的正常生活会受到迫害,正常的人性都会被压抑。这个相信大家都有特别明确的认识。第二是历史层面的,真理部不停地篡改日常生活的每一个层面的东西,他们有一句话叫做“谁掌握了过去,谁就掌握了未来,谁掌握了现在,谁就掌握了过去”。它在意识层面上篡改我们的历史,甚至是抹掉我们的历史。所以你是没有历史的人,没有历史你就没有一个记忆,没有你自己个体的记忆,你只有一个它允许的、经过篡改加工的记忆。你就相当于丧失了自己的历史感。一个没有历史感的人不知道是谁,也不知道向何处去。所以他是剥夺了这个深层的东西,是对文明结构的破坏。第三个层面的破坏就是破坏了个体感受力,这是最严重的。我在看《一九八四》的时候,我结合我看的历史材料,总会有特别深刻的认识。当中有一句话,我记得奥勃良对温斯顿说,“再过一千年你们还是这样的,你已经不知道你如何去感受了”。那是最后他在进101之前,奥勃良跟他有一段交流,温斯顿他说我仍然保留着我对裘利亚的爱,这一点你是剥夺不去的。然后奥勃良就告诉他说,再过一千年你还是这样。这就相当于剥夺了你一千年的可能性,这是非常非常可怕的一件事。

另外是它破坏了孩子们的可能性。因为孩子是一个社会,一个国家的未来。所以书里有这样一句话:“这一代人是在革命后的世界长大的,不知有别的,把党当作万世不易的东西,就像头顶的天空一样,对它的权威绝不反抗,只是千方百计加以回避,就像兔子躲避猎狗一样。”大家应该有非常深刻的印象,就是温斯顿的邻居家有两个小孩,他去他邻居家的时候,那两个小孩就表现出了非常革命性的一面,后来还把他父亲做梦说的一些梦话向党告密,他们的父亲就被抓了起来。所有的孩子们都变成了忠诚的“党的小英雄”,这个世界是真的没有未来的。去年我也看了《曼德施塔姆夫人回忆录》,她也提到这个问题,她说我们这一代人不知道该怎么向孩子讲述我们经历的一切,所以我们就隐藏起来,认为他们如果不知道这一切,他们在学校和所有孩子一样是正常人,他们仍然可以享受正常人的生活。但是她在后来回忆说这是非常可怕的一点,因为你失去了你的未来,因为你的孩子们接受的全部都是他们告诉她的那一套,这样的孩子长大了,仍然在重复这样的生活。所以我觉得这个维度是我印象特别深刻的。

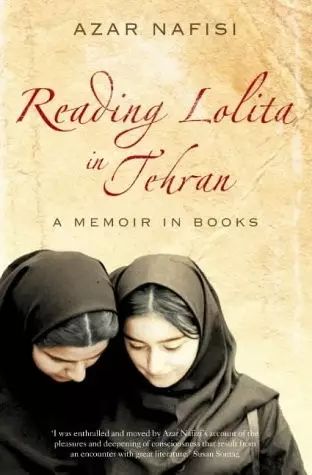

关于文学和政治的关系,我也有一个新的认识。我觉得文学讲述的不一定是现实,但是它讲述的是真相。这个真相可以是认识的真相,也可以是文学的真相,也可以是生活的真相,也可以是人性的真相。我就想起前几年读过的一本书,是一个伊朗女作家纳菲西,她有一本书叫《在德黑兰读》,她和她的学生通过阅读纳博科夫、菲茨杰拉德、简·奥斯丁。 几年前的时候,我也是觉得这本书把文学政治化了,因为它也是从反抗和被反抗、囚禁和被囚禁的维度去读这些文学作品,我会觉得纳菲西有一点窄化了。但是现在回头来看,因为她身处的社会就是泛政治化的社会,某种程度上就像我们今天。如果你说我要关进小楼成一统,我觉得那是不可能的。因为生活在一个泛政治化的时代,政治是一个不可缺少的维度,哪怕是真正的文学,也是不可缺少的维度。

王晓渔:你刚刚说的提醒了我,我当时看到这本书的第一反应就是让我想起了《在德黑兰读》,而且这两本书都是三辉出版的。我们三个都是中文系的,所以我们最初对《一九八四》的评价都是文学标准为本位的,但是后来我们的兴趣似乎都不仅限于文学,李静在做话剧,秋水近年来主要是写关于历史的文章,她有一本历史随笔叫《三百年来伤国乱》。

特别有意思的是,在中文系里对《一九八四》有一个很强的批评,认为《一九八四》是一部观念性的小说,文学性相对来说比较逊色。这个观点对我们三个中文系出身的而言最初都有很大的影响。一开始读《一九八四》对我没有那么大的触动,我现在想,为什么对我没有那么大的触动?一个原因就是刚刚说的,中文系一直接受的观念就是去概念化、去理念化。像乔伊斯那样的,普鲁斯特那样的,那些毫无疑问我们视为经典中的经典,我们称之为是作家中的作家,但是《一九八四》没有到这种程度。另外一个原因,我个人在读《一九八四》的时候,我的观念有可能相对而言已经转变了,《一九八四》对我没有起到改变我观念的作用。有可能在那个时候,我的观念已经和奥威尔差不多了。如果我在高中来读的话,我想大概我可能会有很大的触动。对我有触动的不是奥威尔,而是哈维尔,哈维尔对我有非常大的触动,他是捷克的一位话剧作家,他的《无权者的权力》以及很多文章对我有非常根本的触动。

我们评价一部文学作品,是否存在一个所谓的“纯文学”呢?因为在80年代有一个词语叫“纯文学”。“纯文学”这个概念对我们的影响非常深的。但是后来想想,80年代提出“纯文学”这个概念本身也不是那么“纯文学”的,其实是针对80年代以前,60年代、70年代,当时政治权力高度控制的文学。我们知道文革期间是样板戏还有浩然的作品,“纯文学”是针对那么一个现象的反驳。后来就把“纯文学”完全理解为文学跟文学以外的东西都没有关联,但是这个概念存在很大的疑问。有一次我读福克纳的一句话让我非常触动,因为福克纳属于我们说的以文学为本位的作家——他的地位应该和我们前面提的几位作者非常相似——非常强调艺术、强调美学的特点。但是福克纳说“我的理想是写一本《一九八四》”。这个让我大吃一惊,按照福克纳自己的文学能力,他应该说我早就超越了《一九八四》了,《一九八四》是什么东西?但是他说我的理想是写一本《一九八四》,写那么多作品,似乎还不如《一九八四》。

所以我们说的文学理念不一定有想象的那样,纯到了什么都不包括的所谓的“纯文学”,如果说它什么都不包括的话,它还有什么?我的观点倾向于认为文学是什么都可以包括的,文学有足够强大的精神能力,把所有的事物纳入到文学里面。我们反对的是文学被他者功利化,而不是文学要保持一个“纯洁”。比如说前两年罗马尼亚作家赫塔·米勒,也有人批评她说谈论了所谓的历史、政治,但是我并不完全同意这种批评,我觉得文学可以触及任何话题,要看到底怎么样去处理。

后来我重新读《一九八四》,同样和两位所说的有类似的经历,就是重新对它有一个新的认识。说到这里,我记得有一次也是一个读书会,聊到《一九八四》的时候,当时有一个在场的企业老总,他说他企业面试的时候就问所有面试者说,你有没有读过《一九八四》,如果说没有读过《一九八四》,那第一轮就淘汰掉。他觉得你《一九八四》都没读过,那你大学干什么了,大学时你读书了吗?当然这样做未必一定是对的,但是他觉得《一九八四》是很重要的,如果说要有阅读习惯的话,无论你读过没读过,至少要对它有所了解。还有一次我在一家打折书店里面听店员聊天。一个店员和另外一个店员说,我朋友听说我在书店里面工作,让我推荐一本书。那个店员说,我前不久刚刚看完一本叫做《动物农庄》的书,这本书写的很好看。他肯定不知道奥威尔到底是做什么的,但他说这本书写的“不是动物,是人”。他就做了这么一句评价。我在旁边听,感觉评价得非常准确。这是我们说的《一九八四》和奥威尔和《动物农庄》所产生的一些效应。

接下来我们要谈谈另外一本书,叫《在缅甸寻找乔治·奥威尔》。我们一方面确实是觉得文学好像是无能为力的,是百无一用的。但是秋水说最能意识到文学和思想的力量的是那些君主,这是秋水在写清代文字狱时写到的。我说为什么那些君主们最能意识到文学和思想的力量呢?因为他们居然要禁止它,那就说明他们觉得这些东西太厉害了。反而是我们觉得这些东西不重要,没那么大力量。比如说读中国古典读到《孟子》的时候,我们读到孟子见梁惠王,君主见面就问他,说你可以帮我出点什么主意呢?孟子当然不是韩非子,不是李斯了,孟子就说,“何必曰利,亦有仁义而已矣”。就是说何必见面就谈利益这个东西,我们亦有仁义而已矣。问题是我读到孟子这一段,都觉得孟子太冬烘先生了。但是问题就在于像我这种观念轻视了思想的力量,是谁在乎思想的力量呢?反而是朱元璋这种君主,因为朱元璋把《孟子》读了很多遍,后面就把《孟子》删掉了三分之一。他充分认识到,原来《孟子》里面我们认为无力的仁义之类的东西,反而他觉得太有力量了。这是我所说的,重视思想的反而是我们说的君主。或者说有的时候手中握有极大权力的人,他们比我们还要看重文学、美学、历史和思想的力量,因此要加以禁止。

所以再回到奥威尔,在缅甸,至少在《在缅甸寻找乔治·奥威尔》这本书所写的时候,奥威尔只有一本书翻译成缅甸文了,就是《动物农庄》。大概缅甸的有关方面认为是童话就给出版了。但是《一九八四》一直没有翻译成缅甸文,我不知道这两年有没有翻译。但是在缅甸的知识界,奥威尔依然是有很大影响力的,包括奥威尔本人也在缅甸生活过。所以我特别感兴趣的是,两位读这本书,你们有什么样的感受?

庄秋水:书里写缅甸有一个奥威尔读书小组,我是从这个想到《在德黑兰读》。四个人的读书小组,在一个庞大的无所不在的军政统治下,它有什么作用呢?它能怎么样呢?你们几个人读本书,发发牢骚又能怎么样呢?就好像我们面对一个社会事件,你在网上说一下又能怎样呢?有时候真的是长期在这种无力感之下,我们会这样想。但是其实你看,从这本书当中来看,它就像是众灯相聚,先点亮一盏灯,然后慢慢扩散开来。这一点对我的触动很大。另外还有一个现象,就是表演性。在长期的统治之下,人们形成一个表演人格。就像我们中国人,如果说中央电视台的记者把这个话筒把你面前一放,你就开始用大家都熟知的那种接受采访时每个人的那种语调,那种语言系统去讲话。每个人有双重面具。这也是在《一九八四》当中反映和强调的。温斯顿每天上班之前有几分钟的时间,要有两分钟仇恨。你的面部表情必须要和所有人一样,如果不一样,“老大哥”就会发现你的异动,温斯顿就是因为这个被注意到的。所有的这种极权体制确实非常类似,就是整个社会成为一个巨大的监狱,几千万人都成了国家的人质。我觉得这个是让我感受非常深的一点。

《在缅甸》最后还是有一点光明的。我自己读《一九八四》是非常绝望的。就像刚刚李静说到,温斯顿和裘利亚的恋情感觉在整个体系下不堪一击。温斯顿的反抗让我想起了《黑客帝国》的所谓锡安的反抗,当最后你的反抗都成为了系统自净的一部分,这是最深的一个黑暗。

李静:《在缅甸》里有一个特别有趣的地方,我还特意标了一下。缅甸人说,军政府时期就是戴着绿色眼镜的时期,这是什么典故呢?就是在“二战”的时候,日本把缅甸炸成了一片焦土,他们的土地上所有的稻谷都不长了,都是枯黄的,以至于牛、羊、马、驴都不吃这些黄色的稻秆,那怎么办呢?日本军队就给驴眼睛上戴上绿色的眼镜,这样驴子看什么都是绿油油的,它就开始吃了,它觉得一切都很美好,都是绿色的。这些缅甸人跟作者谈的时候,他们说,我们其实现在就是戴着绿色眼镜的。因为一切不被允许说是不好的,不被允许认为是不好的,一切必须是非常美好的。跟《一九八四》一模一样,就是他们军政府上台之后,各种供给越来越少,房屋越来越破败,生活用品越来越少,教育越来越差,但是他们的新闻上永远说我们又解决了一个什么伟大的问题。这些老百姓说,我们的报纸我从来都是打开最后一页,只有那一页是真实的,因为那一页登的是讣告,前面都是说谎的。

还有一个笑话,因为他们培养了很多信息员,所谓的信息员是在人群中的,你在咖啡馆、茶馆里聊天,涉及到时事政治他就会在旁边举报你,缅甸到处都是这样的信息员。大家只好靠说笑话来评论政治。比如说因为不允许说贫穷,有一个人在一天钓了一条鱼,他回家就想,我要好好把它拿油炸了吃,结果到家一找没有油;然后他说那就拿碳烤一下,搞了半天没有碳;最后说,我拿番茄给他煮一下,发现也没有番茄;最后没有办法做这条鱼,就把它给放回到湖里去了。在鱼跳入湖中之前,喊了一声“奈温将军万岁!”——奈温将军确实非常伟大,只有没法被吃掉的鱼在歌颂他。缅甸到处是这样的现象。这本书特别神奇的地方在哪里?就是它真的在揭示奥威尔的意义。你会看到奥威尔写的《一九八四》在缅甸全面成为现实。而缅甸是没有《一九八四》的译本的。

晓渔引用的那句话:“多一个人阅读奥威尔,就多了一份自由的保障”,的确是这样的。在一个不允许《一九八四》出现的国家,那么这个国家就是在《一九八四》的世界里。这个国家里,人人都可能是侦探,每个人都不敢谈论政治,这就跟《一九八四》里面,温斯顿和裘利亚连约会都要低声,都要以谈论“老大哥”伟大那样的表情来约会。作者在和各种缅甸人了解现实的时候,都是在一种非常低下的状况里去约,有一些人还会谈完之后说你不要再来找我了。可见极权的统治,是不分东西方、不分主义的,极权主义的统治形式都是非常接近的。

另外《一九八四》当中还提到了“新话”,这个新话的系统意在简化过去的历史,把过去的生活完全从人们的记忆中驱逐出去。在缅甸也有这样的事情:殖民时代的建筑都破破烂烂的,殖民时代的文化也都不再存在,人们的语言也完全变了,街道也用后来军政府的官方语言来命名。《一九八四》说到 “新话”要全面削减过去语言的词汇量——因为当你的语言降低到最少最简单的时候,你就没有任何意识去反抗。没有反抗的意识就等于没有意识。当你没有意识的时候,他就可以让你做什么,你就做什么。这个世界完全会在权力之手的运作之下非常沉默地运行。

因此,这本书非常厉害的一点的是:作者在重温奥威尔在缅甸的生活足迹的时候,她对照了奥威尔的《缅甸岁月》和《一九八四》与当下缅甸的现状,就像是一个翻版一样,这种现实感的冲击力非常震撼。我开始也觉得,《在缅甸寻找乔治·奥威尔》不就是写缅甸小国吗?可我对缅甸一点兴趣都没有啊,但是你看了之后会发出会心一笑。

庄秋水:书里有一个出版商葛叶,他非常有趣,他说你观察这个国家要从它消失了什么来发现真相,我觉得这真是非常有趣的一个视角,只有在这种极权统治下生活过的人才会感同身受。另外,《一九八四》有一个非常棒的开头,真的是特别棒,我以前甚至没有注意到。就是一开始温斯顿推开真理大厦的门的时候,那个钟敲了13下。最终他们甚至成功地扭曲了时间。

王晓渔:《一九八四》的开头我也一样印象非常深刻,这个钟可以敲13下的,就像刚刚说的那样,谁控制了过去,谁就控制了未来,谁控制了现在,谁就控制了过去。所以现在、过去、未来是属于这么一种交错的关系。这本书也让我重新对缅甸有些了解,之前对缅甸的了解极为有限。虽然说我之前有的时候会批评中国的大国观念,但是在翻译这本书之前,我依然是觉得缅甸是一个几乎让人忽略的一个国家,没有那么重要。但是翻译的时候也让我非常意外。比如说缅甸的国土面积是英国的三倍。但是我们提到英国和提到缅甸,我们一定认为英国是一个大国,缅甸是一个小国。

从国土角度而言缅甸并不小,而且在20世纪上半叶是亚洲的米仓,是相当富庶的地方。到了20世纪下半叶,在缅甸军政府“领先”全世界的治理之下,变成了不毛之地,所以这本身也是一个非常有趣的历史。这里面缅甸的知识界对奥威尔和缅甸的关系有一个归纳,我觉得这个归纳也是很有趣的,奥威尔因为在缅甸住过,他写过一本《缅甸岁月》,还写过另外两本就是我们刚刚说的《一九八四》和《动物农庄》,他出的这三本书,恰恰是缅甸20世纪的三个阶段,这个描述我觉得非常精到。现在大概可以写出《一九八四》的升级版。在一个网络时代,我们认为技术的变化会使得信息的传递、信息的透明会增加,但是我个人一直认为这是双重的,既可以使信息的透明增加,也可以使信息的不透明增加。所以我在看《一九八四》的时候我就觉得温斯顿干的这个活,如果说换到今天这个时代,大概要轻松一点。他那个时候还是蛮累的,因为每发生一个新的事件,比如说大洋国里面某一个人,此前是一个很重要的人物,有可能是大家的偶像、大家的领袖,突然变成一个反国家的形象,那么温斯顿就要非常辛苦地到处去找之前关于他的记录,找他的文字,把这些记录找到扔到一个忘怀洞里烧掉、扔掉。在网络时代就变得更加方便了,只要你在网络上一搜索,把它打上勾就全部取消了。

所以当初你提到他的审讯是到101房间,如果说写个网络版的话,我觉得可以把这个房间叫做404房间。(读者笑)我前几天看到一个朋友的朋友圈,她写她晚上10点多回到住处,正好碰到一个她从来没有打过招呼的邻居。她住了很久了,这个邻居从来没有跟她打过招呼。结果那天晚上她邻居突然跟她打了一个招呼,让她觉得非常恐怖,问题在于她的邻居回头又进了404房间。我看的时候我也觉得很恐怖,我以为404是她编出来的呢,后来她跟我说她就是住4楼,她的邻居确实住在404房间。我作为一个读者和她讲述的过程正好有这样一个差别。

我还特别感兴趣的是另外一个话题。在缅甸,很多人——包括知识界和非知识界——是通过阅读来获得自己思考的一种资源,一种力量。我也特别感兴趣的是两位在读书过程当中,最初是读哪些书使得自己发生变化的呢?我想一本书是不够的。有的时候大家需要看几十甚至是上百本书,包括一些具体的人生经验,让我们慢慢产生一些新的想法。你们各自产生一种新的想法的那种契机的时候,大概有哪些具体的经验和事件?因为对我个人而言,我个人最初对已有的思维方式的不满足,最初完全跟政治无关。我觉得最初我是出于美学上的——我刚刚说我们都是文艺青年的——不太习惯《一九八四》里面所说的新话的方式,一种陈词滥调的方式。后面慢慢的读了包括哈维尔在内的很多其他的文学作品,产生了一些新的观念。所以我想你们各自在读书过程当中,有哪些书对你们有很大触动?

李静:又要说到王小波了,我的启蒙老师肯定是王小波。我觉得能够从观念上影响我的,确实还有哈维尔,我们都是受到哈维尔的影响。所以崔卫平老师是功不可没的。她译的《故事与极权主义》,《无权者的权力》给青年时代的我打下了很深的烙印。还有一个对我非常重要的哲学家别尔嘉耶夫,他是一个基督教神学家和哲学家,也是一个自由主义者,他在斯大林统治的时候,他曾面对面地批评斯大林。我觉得这事也很有意思:有一些在斯大林面前卑躬屈膝的人都消失了,可能下场非常的悲惨,但他是被斯大林客客气气地礼送出境。他有几本书对我影响很大:《自由的哲学》,《论人的使命》,《陀思妥耶夫斯基的世界观》,还有他自己的自传。

还有我的确是从文论家那受到影响。我觉得文学对我来说,不是一个行当,而是一个可以安身立命的东西。对我影响很深的是巴赫金。巴赫金有一本书叫《拉伯雷研究》,他是研究狂欢理论的。就拉伯雷的作品《巨人传》,巴赫金写了这本厚书。他是在探讨什么呢?诙谐的解放性的作用。我觉得巴赫金在苏联,他是在用另外一种语言来寻求自由的可能性。他是借助文学作品,分析文学作品来探讨自由的机制。我们如何能让精神自由,如何能够逃脱这种思想的审查,这种逃脱实际上是可以通过各种创造性的劳动来实现的。包括在作品当中,你如何以恶作剧来反神学、反教会——也就是用那些污秽的、很肉身化的行为去反抗刻板的教条和教会的审判。他是在通过研究这种文学来探索自由的可能性。还有他的《陀思妥耶夫斯基诗学问题》里提出了“复调”理论。包括别尔嘉耶夫也探讨陀思妥耶夫斯基的世界观。这两本研究陀思妥耶夫斯基的书对我有特别大的触动。陀思妥耶夫斯基本人的作品,一个是他的《卡拉马佐夫兄弟》,一个是他的《群魔》,对我影响也很大。还有契诃夫的戏剧。很奇怪,我理念上觉得我应该很讨厌俄罗斯,但是我最爱的作家都在俄罗斯。陀思妥耶夫斯基、契诃夫和巴赫金,影响我这么深的人都是俄罗斯人。反正就是在慢慢寻找自己的谱系,包括美国的哈罗德·布鲁姆,我觉得都是对我有各种影响。还有马克·里拉《当知识分子遇到政治》,还有罗素(的作品)。我还是倾向于自由哲学的那一脉。

王晓渔:好的,我们虽然会碰面聊天,但是没有这么严肃的讨论过这个问题。但是听到你讲的,还是让我唤醒了很多相似的记忆。因为你提到巴赫金,我就想说巴赫金对我影响太大了,几乎改变了我,不仅是美学,甚至是人生的很多观念。我此前会更加倾向于极为严肃的,相对而言所谓沉重的东西,但是巴赫金的狂欢理论,对我有根本性的影响。我先还是让秋水来谈谈。

庄秋水:我可能理论方面读地比较少。但确实有两方面我一直在读,从中汲取的营养也最多。一方面我本身是中文系毕业的,对文字一直保持着浓厚的兴趣。这些年来我读的像叶朗的《中国小说美学》这样的文论,像叶嘉莹老师和她的老师顾随的著作,关于古典诗词的东西我一直都在看。我觉得他们对于美,对于人生和对生活的思考,天然地对抗极权,如果说回到《一九八四》当中,因为没有办法完全压制人的性本能,他们就不断把它污名化,在所有的非正常时期,包括我们国家在非正常时期都是如此,就是正常人的生活会不断地被污名化,然后压榨你,我觉得关于诗和小说的美学,比如康·帕乌斯托夫斯基的《金蔷薇》那一类的,它帮助你保持你对美的兴趣和你发掘的能力。

另外就是历史,我其实一直保持着对历史的兴趣,但是真正开始大规模读历史的书籍是大概06年的时候,那个时候读史景迁卜正民这些比较知名的海外汉学家的著作,对自己的历史观包括认识论是一个颠覆性的改变。因为这些年我们知道中国传统的历史都是帝王将相,一部二十四史就是帝王史。整个历史我觉得有一个民主化的过程,这个民主化的过程一方面就是题材。题材,包括现在有所谓的妇女史、生活史,人类生活的每一个方面都可以成为历史。这是题材方面的。另外是视角方面比较多元了,甚至是一种深化。我在阅读历史的过程当中,我觉得这种思考方式在不断纠正我我早年的一些陈旧观念。

王晓渔:我在想我大概读了哪些书呢?我有段时间兴趣在历史领域,但是最近又回到文学的领域。最初对我有影响的,比如说刚刚提到哈维尔的《无权者的权力》等很多文章给我的印象都非常深。有两位对我之后有很大的影响,一位是以赛亚·伯林,一位是阿伦特,虽然这两位互相是死对头。以赛亚·伯林提到阿伦特是极不以为然的,甚至是愤怒而切齿的,大概的原因是他们对犹太人有很大的分歧。最近刚刚出版阿伦特的《艾希曼在耶路撒冷》,她对犹太人是有一定的批评的。里面有一段是很微妙的,犹太复国主义希望犹太人都集中到一个地方去复国。但是某种意义上而言,在最初的时候——根据阿伦特的描述——部分犹太人和纳粹有共同的交集。因为纳粹是要把犹太人赶出去,犹太复国主义是说我们全走了,到另外一个地方。所以最初的时候——阿伦特在写《艾希曼在耶路撒冷》的时候提到——犹太人的一些成员和纳粹是有合作的。阿伦特的这种描述,让犹太人的一些成员非常不满意。当然,我最初不是受到这本书影响,影响我的是阿伦特所谈论的一种积极生活,包括她谈论的一种共和的生活。我们一直说怎么来理解政治,阿伦特也一直试图恢复对政治的理解。因为今天我们一提到政治,往往会把它定义在一个狭义的政治斗争,就是一种权力的斗争。如果是这种斗争,我个人大概也不会那么有兴趣。但是阿伦特特别强调,要回到亚里士多德的政治学里面去,在古希腊政治指的是一种公共生活,是大家在一起共同参与讨论。那按照阿伦特的定义,今天这么一个大家共同的交流就属于政治。当然这个政治不是我们前面刚刚说过的那个政治,它是一种公共生活。德国学者勒佩尼斯的《德国历史中的文化诱惑》是对德国纳粹的一个反思,那个反思对我也有很大触动。文学出身的人,有一种常见的观念——勒佩尼斯特别批评了德国历史上非常流行的一个观念,这个观念认为文学艺术思想是比政治要崇高的,政治都是很脏的东西,是短暂的东西,我们不要关心它,我们要关注思想,关注文学,关注艺术,关注这些永恒的事物。“政治”这个词,在今天我们的词汇里面还是太狭义了,以致产生一种对公共生活的冷漠,就是大家觉得公共生活是与我没关的,反而会觉得我要回到一个所谓的纯文学、纯艺术、纯思想的一个领域。但是问题在于,如果说文学不讨论公共生活,这个文学本身也会有很大的疑问。

所以阿伦特对于政治的寻根溯源,对我个人有非常大的影响。而以赛亚·伯林非常强调多元主义,他特别提到人性像一块曲木一样,不可能把曲木变成直的——原话出自康德——而我们所习惯的是改造人性,把人性改造成符合理想模范的标准。

还有一位就是刚刚说的巴赫金。为什么巴赫金对我个人有那么大的影响?我刚刚听了李静的话,唤起了我读研究生时的那段记忆。巴赫金是一位苏联时期的学者,而且生活在一个相当偏远的地方,他一直在研究拉伯雷的《巨人传》和陀思妥耶夫斯基的作品,他在研究《巨人传》的时候特别提到一个“狂欢”的概念。因为巴赫金在中文系特别流行,所以就导致另外一个负面效果,到目前为止,学生的论文太多喜欢用巴赫金理论来解读作品,但是我觉得最适合巴赫金理论的就是王小波。前不久我这个专业有一个研究生,认为文革的样板戏符合巴赫金的狂欢理论,简直让我晕倒了。我说你回头再读一读巴赫金的书。她说她觉得是这样的,我说对不起,请再读一遍。她说文革样板戏已经看了好几遍了,我说你大概巴赫金没认真看,巴赫金的狂欢理论是不可能认同文革样板戏的,而不是说文革样板戏实践了巴赫金的狂欢理论。这个说起来是一个专业问题,巴赫金主张对“狂欢节”做了一个区分,他认同的狂欢节是打破等级观的,所谓被加冕者,他突然被像开玩笑一样地恢复到一个人的本性,不再是一个神。因为在日常生活当中会有非常严格的等级,处在上位者,往往被视之为一个神。

巴赫金

所以我看李静的《秦国喜剧》,一开始就讨论比如说君主要不要大小便的问题。我不知道这个是不是受到昆德拉的影响,因为他讨论过类似的问题,他讨论的好像是上帝要不要拉屎的问题。昆德拉的兴趣不是宗教,不是上帝有没有。亚里士多德的《政治学》里面讨论过相似的问题,他说如果一个人可以脱离公共生活的话,可以长期一个人生活的话,可以和所谓政治无关的话,他要么是神,要么是魔鬼或野兽,只有两种可能,他不会是正常的人类。作为一个正常的人,他要和公共生活联结在一起。所以像这一话题都涉及到公共生活的重要性。

巴赫金的狂欢节理论对等级的打破,我后来再想,不仅适合俄罗斯或者说苏联,狂欢在我们的传统当中也非常少。比如说我小的时候特别喜欢有一部儿童文学作品,我不知道大家有没有看过,叫《吹牛大王历险记》。等到读大学的时候,我觉得很不好意思,读这种书,有什么价值呢?但是我印象中有一次读卡尔维诺的书,他认为《吹牛大王历险记》是他那本小说所在的世纪最伟大的作品,他认为这本书是非常有趣的一本书。但是我后来再想想,好像在中国,这种比较偏轻的传统——这个轻不是轻浮的轻,而是与重的传统相对应的——好像相对是比较少的。在其他的民族故事里面,有比如《阿凡提的故事》那类作品。我前两天在读一本文学理论书,作者是研究古典学的,他开篇就讲了小的时候听《阿凡提故事》,对他有什么触动。《在缅甸寻找乔治·奥威尔》也谈到了笑话,也谈到了笑的作用。但是笑与权力之间大概是什么样的关系,我想听两位谈一下。

李静:笑与权力确实也是巴赫金探讨的一个非常重要的问题。我最初确实从昆德拉那里认识到笑的问题。但是其实昆德拉自己没有好好解释这个问题,他其实不太会笑的。其实使我意识到笑对权力是一个很好的解构,确实是从王小波的小说里面来的。你只有读到本土的作品,折射到你亲身的现实的时候,你才会对这种东西有非常切身的感受。

再往前推,鲁迅的《故事新编》也有恶作剧的笑的成分。我在《秦国喜剧》里面也是要探讨笑的命运是什么:戏班班主要创作喜剧,而韩非却反对笑。实际上权力者是最反对笑的,你最好不要笑。因为你要发出笑声,就要遭遇“王会不会大便”的问题。如果王上、皇帝或曰至尊,要证明自己是神的话,你就不要大便,不要上厕所。你要上厕所,你就不要装你是一个神,那你就和所有人一样可以被嘲笑,而且你有接受嘲笑的义务。这是一个最基本的原理。所以我觉得笑和权力的关系,从古代到现在是一个特别有生命力的主题。喜剧、幽默这条线,的确没有成为文学史当中非常重要的线索。我觉得可能和幽默感是人类的一个非常稀缺的能力有关系。在人类智慧里,幽默的成分是最难得的。有很多人会写悲剧,或者是写正剧,但是很少有人可以写好真正的喜剧,写好喜剧是最需要智慧的。因为笑、幽默要你能跳出现实,跳出一个非常让你投入的场,要有一个非常超越性的眼光,要你像一个旁观者那样看出可笑之处,并且掌握突然的本领。你不能掌握突转的时机,就笑不起来,这是叙述技巧当中最难的一点——让人笑。

而且,人一旦有了这种极其高超的笑的智慧,是不可能在权力的手掌心里安安分分的。他是必须跳出权力的手掌心,他是最不易被驯服的,所以我觉得笑是一个非常伟大的主题。

王晓渔:我特别喜欢这种表达,但是我个人观念这一两年稍微有一些变化。尤其是雾霾来了之后,我讨厌任何关于雾霾的笑话,尤其是要比较不同地方雾霾的味道,这个地方的雾霾“味道”有点醇厚,那个地方的雾霾“味道”有点甜美,我看了之后不是想笑而是要晕倒。我突然发现笑变得一点力量都没有了,这就涉及到另外一个问题,就是关于笑声在什么时候有力量,什么时候会消耗力量,甚至起到一个缓冲的作用。

李静:你要确认是什么样角度的笑。好多关于雾霾的笑话,其实都有一种听天由命的态度。其实那种杀伤性的,自由的笑,绝不是这样的。自由和反抗性的笑跟唾面自干的笑完全不是一回事。笑要分很多种,笑不能一概取消,斗士们,抗争者们不能一味地反对笑。

庄秋水:我还是从历史的维度谈。我觉得权力首先是对人的权力,对身体的权力,对思想的权力,甚至在《一九八四》当中,你的表情不符合他们的要求也是一个罪。但是在古代的时候,包括清朝的时候,权力是不可染指的,你不可以谈论它,当然你不可以哭也不可以笑。所以你看很多文字狱中的一些人,往往可能是因为说了一些话,某一本书,在我们看来可能没有什么问题的,就会引来杀身之祸。比如说皇太后万寿,你写首诗不行,你把她解释成王母娘娘没用,那你也是在侵犯她的权力,所以也会被杀头。

你刚刚提到雾霾这个事正是我想说的,前几年有一本书尼尔·波兹曼的《娱乐至死》,他就说我们以前以为结局会是《一九八四》,但是没有想到后来变成了赫胥黎的《美丽新世界》,但现在有一种说法是说,可能的发展是“《一九八四》+《美丽新世界》”。刚刚晓渔说到雾霾,在互联网时代,对任何严肃的公共事件都把它娱乐化,这个娱乐化真的是非常有限的反抗力量。我觉得是这样的。在90年代的时候,消费主义大潮兴起的时候,我记得我跟朋友聊天,他非常清晰地认定说,这种消费主义对权力是最强大、最有力的解构力量。但是十几二十年下来,这种消费力量反而成为一种权力的同构。所以我觉得就像你们两位刚刚说的,真的是要有一个度。

王晓渔:刚刚谈到消费主义,包括《一九八四》有一句话我印象非常深,叫性欲是思想罪。我个人觉得,极权与后极权还是有区别的。在极权时代欲望确实是有一定的拆解性和似乎是有反抗性,因为极权或者说是《一九八四》的世界当然是希望你不要有任何欲望。但是如果说在后极权,如果我们说《美丽新世界》属于后极权的话,欲望反而又是一层非常好的天鹅绒。这也是大家说所谓后极权是一个“美丽新世界”,像当年的捷克,他们这些地方又被称之为天鹅绒监狱。所谓的“天鹅绒监狱”就是一方面是一个监狱,但是这个监狱不像以前很难受,它是天鹅绒铺成的,所以它柔软。这个柔软的东西,往往就是我们刚刚说的消费、娱乐、身体,它们在里面就能够扮演这个作用。当然我个人又觉得最可怕的情况是两者合一,就是我们说的《一九八四》和《美丽新世界》合一了。但是如果两者不是合一,而是一个是《一九八四》,一个是《美丽新世界》,我当然是倾向于《美丽新世界》,娱乐至死还是比专制至死要稍微好一点。

(据现场录音整理,限于篇幅刊发时有删节。)

点击下方 蓝色文字 查看往期精选内容

人物|李鸿章|鲁迅|聂绀弩|俾斯麦|列宁|胡志明|昂山素季|裕仁天皇|维特根斯坦|希拉里|性学大师|时间|1215|1894|1915|1968|1979|1991|4338|地点|北京曾是水乡|滇缅公路|莫高窟|香港|缅甸|苏联|土耳其|熊本城|事件|走出帝制|革命|一战|北伐战争|南京大屠杀|整风|朝鲜战争|反右|纳粹反腐|影像|朝鲜|古巴|苏联航天海报|首钢消失|新疆足球少年|你不认识的汉字|学人|余英时|高华|秦晖|黄仁宇|王汎森|严耕望|罗志田|赵鼎新|高全喜|史景迁|安德森|拉纳・米特|福山|尼尔・弗格森|巴巴拉・塔奇曼|榜单|2015年度历史书|2014年度历史书|2015最受欢迎文章|