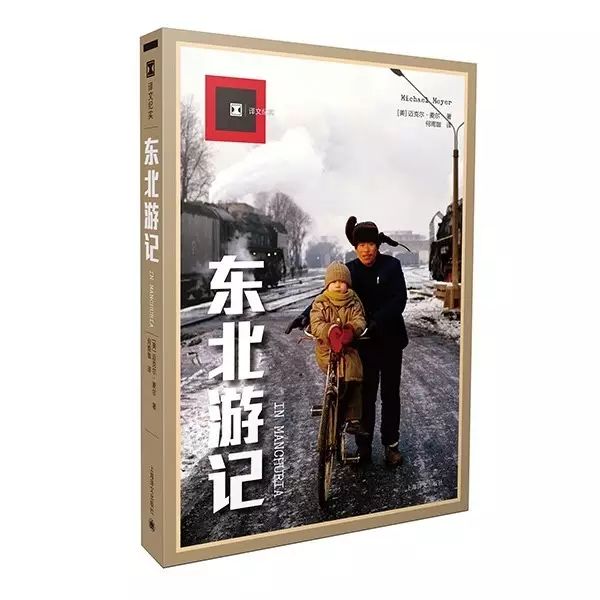

编者按:迈克尔·麦尔的经历跟何伟有些相似,都是随美国和平队志愿者来到中国支教,然后在北京定居,成为中国人民的老朋友,并写下不少记录中国社会变迁的非虚构作品,比如关于北京胡同变迁的《再会,老北京》。2010年到2012年,他居住在妻子的家乡:吉林市大荒地村,以这个社会主义新农村的典型为核心,记录下东北百年来的起落浮沉

东北的农场上,天气就是第四个维度。红旗路上仿佛带着冰碴的风割着我的双颊。前方远处有什么东西越来越近,突突地响着,还冒着烟,好像一架被打下来的双翼飞机。哦,原来是辆三轮拖拉机。开拖拉机的戴着一副过于宽大的墨镜和白色棉质的医用口罩,我根本看不清他的脸。再加上一顶有毛边的解放军帽子,更没法辨认了。帽子的边缘结了一层黑色的冰,帽耳还在风中有节奏地上下翻飞。司机按了一下喇叭,响亮清越,仿佛都能听得到拖拉机的电池消耗了多少能量。司机按得更起劲了。在中国的乡村有条不成文的规律,周围越安静,人们发出的噪声就越大。

司机刹车,拖拉机摇摇晃晃地停下了,仿佛在冷风中跺脚取暖。我根本不知道帽子下面、墨镜后头的是谁。厚厚的口罩后面传来东北味浓重的问话:“干哈么呢你?”

我在干什么?“我在走路啊。”

司机是典型的东北人,方言说得跟唱歌似的,他继续问:“谁家滴哈?”

在这个地方,“你是谁家的”是句标准的问候,对外国人也不例外。和中国其他地方问“吃了吗”“你从哪个国家来”不太一样。

“关家。”我说了房东的姓。

“对嘞!”司机大笑起来。“上车吧!”他发动了拖拉机,车子跟上了心脏除颤器似的抖了起来。

我把头藏在司机的肩膀后面避寒。他驾着拖拉机突突突一路往北跑了将近两公里,转了个弯,出了红旗路,来到一些砖石盖的平房之中。他在最后一间那里停下,窗口透着微黄的灯光,烟囱里升起袅袅炊烟。我的家还要再往北将近两公里。但今晚是每周固定的“约会”,要跟我在大荒地村最亲密的朋友吃饭。

我感谢了这位不认识的司机。他坚决不要钱。不过我清楚,总有一天他会跑来跟我亮明身份,我也就能给他帮个什么忙,报了今天的恩。我推开从不上锁的前门,在门厅里跺掉牛仔裤上的雪,接着打开通往主卧室的门,熟门熟路地上了炕。房间里飘着一股烤制谷物的香味,就好像坐在刚出炉的面包上。跨入这个家的门槛,总是让我觉得亲切又愉快。

炕的旁边是一张圆桌,上面摆满了热气腾腾的丰盛饭菜,有回锅肉、炸蘑菇、蒜蓉野菜。每家每户的窗子几乎都有墙那么大,包着塑料纸,隔热防风。用来蒸饭的米就来自窗外的一亩三分地。做这些饭菜的大铁锅嵌在一个水泥灶里,生火也是用稻草秸秆。

“麦尔,”一家之主点了点头,算是打招呼。

“三舅,”我也点了个头。我们不讲什么客套,不会寒暄什么“一定很冷吧”“吃了吗”“你穿得太少啦”“多吃点”“抽根烟”“喝点茶”“冬天了,外面冷,多穿点”“喝点酒”“你看起来好冷啊”“吃吃吃,多吃点”之类的。这种熟悉和随意,给我家的感觉。

“我做了饭,”他说,“今晚就我俩。其他人都去——”这里他就要说某人的家,可能是四表哥,可能是二外甥,或者其他什么亲戚,反正我得画个详细的图表才搞得清楚。把任何中国的大家庭画成一棵树,每个分枝上的称呼都能表明你来自哪一边,排行老几。英语里我们就笼统地喊阿姨,但在中国,就可能是大伯母(爸爸最年长的哥哥的老婆)。一个人的表亲,也要分各种各样,可能是二表弟(妈妈妹妹的二儿子)。三舅,就是妈妈那边排行老三的叔叔。

我知道他姓什么,但一直叫他三舅。这个66岁的男人有着红润的双颊,仿佛不会变老,身体反而越来越硬朗了,就像红旗路两旁的水曲柳。他还用牙齿撬开啤酒瓶盖,随随便便就扛起二十几公斤的种子,徒手在地里除草,深深弯下腰去施肥。他抽的烟牌子是长白山,得名于这个省和朝鲜交界处的那座山,峰顶终年积雪。顾名思义,就是永远白色的山。不过,抽着以这座山命名的烟,只能看到青黑的烟圈。

“你们那边儿该过圣诞节了,是不?”

“还有两天。”我回答。

“今晚我媳妇儿不在,”他好像下了什么决心似的说,“咱俩好好喝两瓶儿。”

三舅给两个饭碗倒满了“雪花”啤酒。把自己碗里的一饮而尽之后,他又从一个塑料罐子里倒了点烈酒,自顾自地大声啜饮。他没给我倒,大概想起了上次一起喝高粱酒的情景。