用脚投票的选择——中国人口迁移跟踪

摘要:

近两年,在城市环境、房价等问题的压力下,关于“逃离北上广”的讨论越来越多。那么当今中国人口分布和迁移呈现着怎样的特征,人们是如何“用脚投票”?本文将进行分析。

趋势集中,增幅分化。

发达地区的强大吸引力。

从省级层面看,

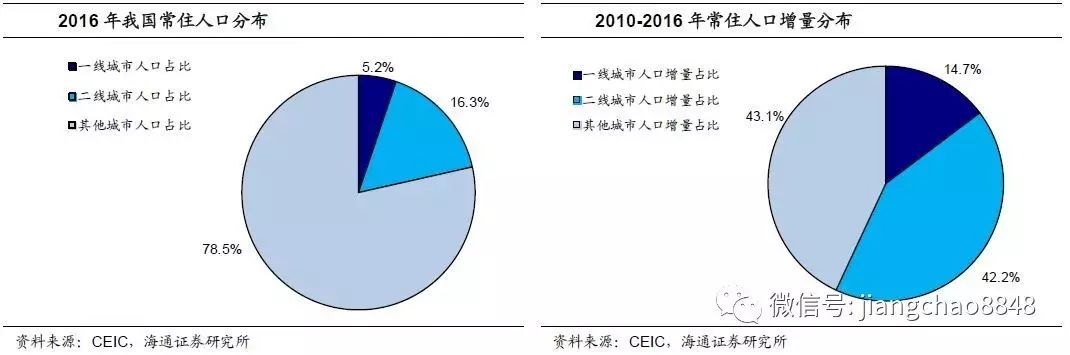

2010

年以来全国常住人口增长呈现南高北低、西部略高的特征。从城市层面看,常住人口依然向一、二线城市集中。

4

个一线城市聚集了全国约

5%

的常住人口,二线城市常住人口占比约

16%

,但近

6

年约

15%

的全国新增常住人口分布在一线城市,逾

40%

分布在二线城市。

同级城市人口增幅分化。

一线城市北京、上海最近三年常住人口的累计增幅比

10-13

年低了

5%

左右,而深圳和广州近三年的常住人口增幅继续高增。二线城市,中部地区人口增长较强。

2010

年以来,三四线城市常住人口增幅经历了由升到降再升的过程,但常住人口的加速增长仅发生在少数区域经济较强或者回流明显的城市,大多数三四线城市的常住人口增长依然缓慢。

从哪里来,到哪里去?

三四线向一二线聚集。

从户籍变化看,过去三年人口从东北和中西部往东南沿海发达地区迁入的趋势仍在。广东户籍人口增幅最多,而户籍人口迁出最多的主要是东北地区和中西部省份城市。从非户籍人口比重来看,人口净流入最多的城市均为全国或区域经济较发达的地区,大多在珠三角和长三角,包括

4

个一线城市,

8

个二线城市和

8

个三四城市。

东南部往中西部回流?

近几年部分中西部城市也的确出现了非户籍人口占比的回升,而广东和江苏的一些三四线城市的非户籍人口占比在较快下降。部分地区的确人口回流或流出减缓,但中西部一些三四线城市的户籍人口外迁也在同时发生。

迁移背后的原因。

经济增速下行,人口流动趋缓。

同级城市人口增速分化、三四线城市常住人口增速回升,而部分外出务工省市人口回流,均意味着人口迁移的趋势较之前几年出现了放缓和分化。从整体来看,我国的流动人口规模在

15

年迎来拐点,流动人口占全国总人口的比重从

14

年的

18.5%

下降到

16

年的

16.5%

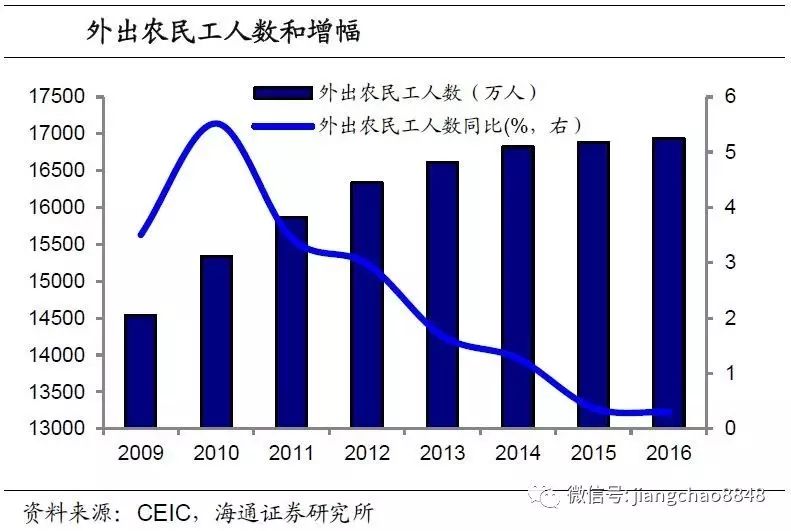

。人口流动放缓的一个重要因素,是新增外出农民工数量大降。

10

年我国新增外出农民工

800

万人,但

16

年仅新增

50

万人。近年我国经济增速放缓对应着就业机会减少,农民工的用工需求也显著下降。

一线政策控人口,中部二线承接产业。

一线城市的人口增幅放缓主要源于政策变化。通过收紧大城市的落户条件和拆除群租房,北京和上海确实抑制了流动人口的涌入。但在控制政策缓和的一线城市广州和深圳,人口则继续加速增长。一方面,热门二线城市往往也能提供不错的就业、教育和医疗等资源,并且出台了宽松的落户和吸引人才政策。另一方面,中低端制造业逐步从一线和东部沿海城市迁往中部二线城市,产业的转移也带来了就业人口的迁移。

用脚投票的选择。

总结来说,人口迁移实际上是用脚投票的选择。

人口集聚的背后其实是产业和资源的集聚,驱动人口流动最主要的因素是追求更好的生活,在这些方面大城市具有明显的优势。从国际经验来看,城市化进程中人口都是持续向大都市圈集聚。而从国内来看,尽管人口流动放缓,但大型城市无论常住人口增长,还是外来人口占比,都远高于三四线。因此,人口仍在向一二线城市以及部分区位、经济或政策优势明显的强三线城市集中,大部分三四线城市人口增速仍低。

正文:

近两年,在城市环境、房价等问题的压力下,“逃离北上广”相关的讨论越来越多。而在农村,随着城镇化率升至高位以及不少城市产业升级,外出的农民工也在逐年减少。那么当今中国人口分布和迁移呈现着怎样的特征,人们是如何“用脚投票”?本文将进行分析。

1.

趋势集中,增幅分化

1.1

发达地区的吸引力

人口的统计指标包括常住人口和户籍人口。户籍人口是以户口作为标准;而常住人口则是指居住在当地半年及以上的户籍和非户籍人口,更能代表当地多数时间真实的人口情况,因而我们首先考察的是常住人口。

从省级层面来看,

2010

年以来的全国常住人口增长呈现了南高北低、西部略高的特征。

2010

年第六次全国人口普查以来,全国人口增加了

3.1%

,天津、北京的常住人口增幅分别高达

20%

和

10%

,新疆、西藏、宁夏、重庆、青海等中西部省区人口增幅也超过

5%

。整体上北方省份增幅大多低于南方,而东北人口增长最慢,其中吉林和黑龙江这六年常住人口甚至负增,辽宁常住人口也仅增加了

0.1%

。

同一省内部的不同城市发展千差万别,因而常住人口分布也不是均匀的,并且人们会“用脚投票”,选择迁移,此时更多考虑的其实是城市而非省区,因此从城市层面去考察人口变化能获得更多信息。(按照国家统计局的口径,一线城市有北京、上海、广州、深圳

4

个,二线城市

32

个,包括除一线城市外的省会城市、直辖市、计划单列市,而其他地级及以上城市我们称为三四线城市。)

从城市层面看,

2010

年以来我国的常住人口依然呈现向一、二线城市所辖地区集中的特征。

截至

16

年,我国

4

个一线城市聚集了全国

5%

以上的常住人口,二线城市常住人口占比也超过

16%

,而其他城市常住人口占比近

80%

。形成对比的是,最近

6

年我国总人口增加了

4180

万,其中约

15%

的新增常住人口分布在一线城市,逾

40%

分布在二线城市,因而人口整体依然是向较发达的大中型城市聚集。

1.2

同级城市增幅分化

同级城市的人口近年也呈现了不同的增长特征。

我们

选取了全部

4

个一线城市以及

2010

年至

2016

年有完整常住人口数据的

29

个二线城市和

160

个三四线城市作为样本,

将

2010

年以来的时间分为最近三年(

2013-2016

年)和之前三年(

2010-2013

年)进行对比。

一线城市,京沪放缓、广深加速。

北京、上海最近三年常住人口的累计增幅仅为

2.7%

和

0.2%

,均比

10-13

年低了

5%

左右;而深圳和广州近三年的常住人口增幅分别接近

9%

和

12%

,较之前三年大幅提高。

二线城市,中部地区人口增长较强。

天津、长沙、郑州、武汉、银川、厦门最近三年的常住人口累计增幅在

5%

以上。近三年二线城市常住人口增长大多都超过了全国人口增幅,仅沈阳、大连、南京和太原人口增长慢于全国平均。而比较来看,近三年长沙、杭州、成都(不含简阳,下同)、宁波和西安的常住人口增幅较之前三年提高了

1.5%

以上,人口加速增长。

15

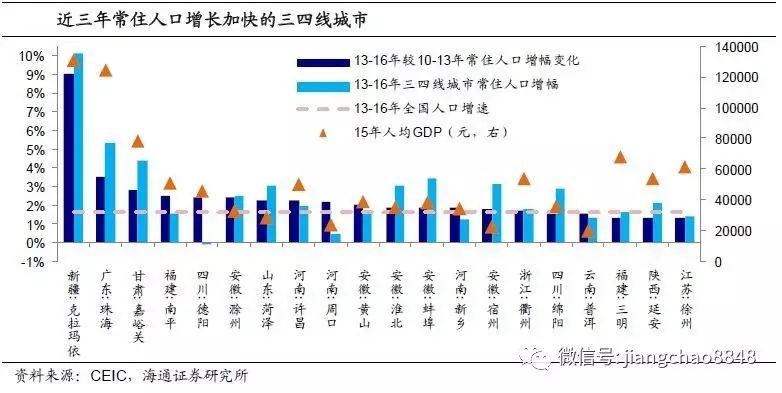

年以来,三四线城市的常住人口增速有了小幅回升。

我们统计的

160

个三四线城市

13-16

年的人口累计增幅为

1.33%

,低于全国平均的

1.62%

,但较之前三年的

1.20%

略有改善。

13

年以来常住人口增长低于

1%

的三四线城市较之前三年明显减少,而增幅在

1-1.5%

的城市增加了

1/3

。

具体来看,人口增长加快的三四线城市,可以大致分为三类

:

其一,

是克拉玛依、珠海、嘉峪关这类人口基数不大的移民城市,这些城市的产业发展需要和开放的政策持续吸引着外来人口;

其二,

是徐州、三明、许昌等区域经济较强的三线城市,它们虽不是省会,但或自身经济基础在周边区域居前、或毗邻区域经济中心,因而成为务工人员在一二线城市以外的选择;

其三

,是安徽、四川等省的人口流出城市,它们常住人口近年的提高,与人口流出放缓以及二胎放开后生育意愿高有关。

但整体来看,大多数三四线城市的人口增速仍低。

一二线城市的人口增速整体高于全国平均,其实就意味着三四线城市人口增长缓慢。虽然一些具备竞争优势的三四线城市近年人口增长加快,但这并非整体现象。在我们统计的

160

个三四线城市样本中,最近三年的人口增长超过全国人口累计增速的仅有不到

60

个,大多数三四线城市的人口增速仍低。

2.

从哪里来,到哪里去?

2.1

三四线向一二线聚集

户口在中国的各级城市中与医疗、教育、购房、社会服务等多项权利联系在一起,若假设各地人口自然增长率保持稳定,那么户籍人口大幅的波动就往往与户口的迁入、迁出有关。

从户籍变化看,过去三年依然呈现了人口从东北和中西部往东南沿海发达地区迁入的趋势。

最近三年广东省的户籍人口增加最多,较发达的二线城市厦门和成都户籍人口增速也分别超过了

10%

和

5%

,广州、杭州、天津户籍人口增幅超过

4%

,均在全国居前列;而户籍人口迁出最多的主要是黑龙江、吉林等东北地区和四川等中西部省份的三四线城市。

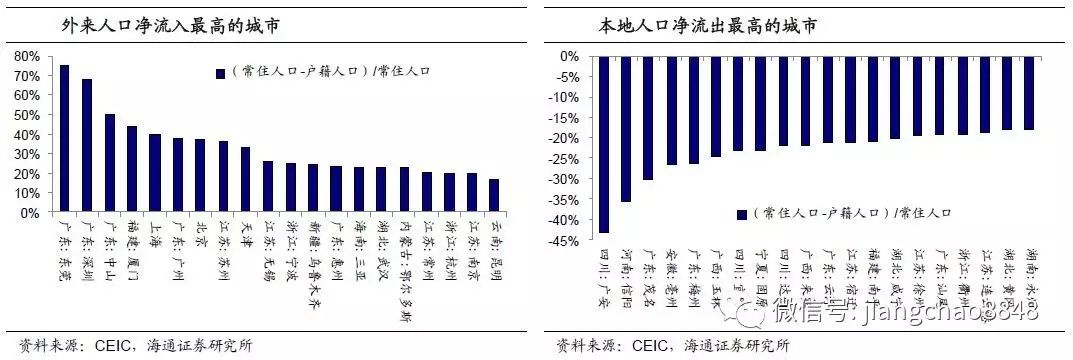

进一步将户籍人口与常住人口对比,可以比较不同城市外来人口的相对多少。

我们选取了

2010-2016

年有完整常住人口和户籍人口数据的

110

个城市,并用“(常住人口

-

户籍人口)

/

常住人口”计算总人口中非户籍人口占比,正值说明外来人口净流入,而负值表示本地人口净流出。

从非户籍人口比重来看,人口净流入最多的城市均为全国或区域经济较发达的地区,大多位于珠三角和长三角,包括

4

个一线城市,

8

个二线城市和

8

个三四城市。

其中,广东有

5

个,分别是广州、深圳以及毗邻的东莞、中山、惠州,并且东莞外来人口占比高达

75%

,深圳、中山也都超过

50%

,江苏有

4

个,为苏南的苏州、无锡、常州和省会南京。

而人口净流出最多的城市,则解释了上述净流入城市中的非户籍人口从哪里来。

广东和江苏均有三个城市人口净流出居前,共同的特点是位于经济大省的欠发达地区,此外同样净流出严重的还包括四川、河南、安徽等传统的外出务工人员的来源地。

2.2

东南部往中西部回流?

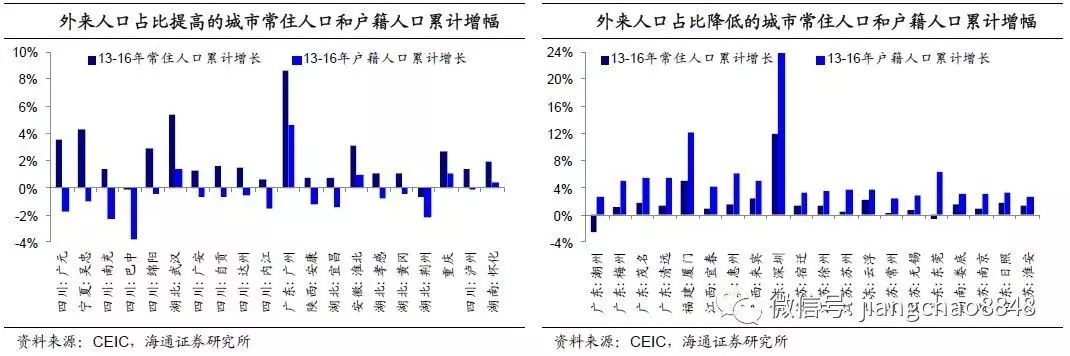

近几年一些中西部城市的确出现了非户籍人口占比的回升。

比较各城市最近三年与之前三年非户籍人口比重的变化可以发现,占比提高最多的城市中,仅广州和武汉是人口大幅净流入的一二线城市,而其余

18

个城市均为中西部三四线城市,其中宜昌和淮北非户籍人口比重略高于

0

,剩余

16

个城市截至

16

年底仍是人口净流出。

相反,广东和江苏的一些三四线城市的非户籍人口占比在较快下降。

这类城市中有一部分是传统的人口净流入城市,如东莞、深圳、厦门、苏州等,另一部分则是原本人口净流出的城市,例如广东的梅州、茂名和江苏的宿迁、徐州等。

那是不是就说明人口正从东南沿海城市大规模回流向三四线城市呢?

我们认为从数据来看,答案并非如此绝对,准确地说,部分地区人口回流和户籍外迁正同时发生。

导致非户籍人口占比提高的原因可以分为常住人口增加和户籍人口减少两种,前者意味着外来人口流入或者外出人口回流,而后者则与本地户籍人口迁出相关。

外来人口占比提高的城市,

除了广州、武汉、重庆户籍人口增速超过

1%

,其他城市的户籍人口均表现为低增甚至大幅负增,说明一些常住人口少于户籍人口的城市,人口确有回流,但相当多的户籍非常住人口也迁出了当地。

而外来人口占比持续下降的东南沿海三四线城市,

常住人口的低增说明外来人口流入有所放缓,但同时一些东南沿海三四线城市户籍人口较快增加也是外来人口占比下降的重要原因。

13

年十八届三中全会提出加快户籍制度改革,随后各省在

14-15

年陆续开始推行放开中小城市的落户限制。

这促使部分长期外出务工的非户籍流动人口,为了子女入学或者社会保障等需求,选择在工作地落户。近三年户籍人口迁入加快或迁出放缓的城市包括了深圳、武汉、厦门等一二线城市和广东、安徽等地的中小城市,但户籍人口加速迁出的城市仍集中在东北地区和中西部三四线。

3.

迁移背后的原因

3.1

经济增速下行,人口流动趋缓

同级城市人口增速分化,部分三四线城市常住人口增速回升,而一些外出务工省市人口回流,均意味着人口迁移的趋势较之前几年出现了放缓和分化。

整体上,我国的流动人口规模在

15

年迎来拐点。

14

年全国流动人口总数达

2.53

亿,

15

年开始下降,

16

年流动人口已降至

2.21

亿,流动人口占全国总人口的比重也从

14

年的

18.5%

下降到

16

年的

16.5%

,印证了全国人口流动在趋势放缓。

人口流动放缓的一个重要因素,是新增外出农民工数量大降。

我国的外出农民工人数占了全国流动人口的近七成,

2010

年我国外出农民工人数

1.53

亿,较上一年增加了

800

万人,增幅达

5.5%

,但自此之后新增外出农民工人数便逐年减少,到

16

年新增外出农民工仅

50

万人,增幅大降至

0.3%

。

而经济增速下降,是人口流动特别是农民工外出务工减少的重要原因。

近年我国经济增长中枢从

10%

下降到

7%

左右,而经济增速的放缓对应着就业机会的减少,因此也导致对农民工的用工需求显著下降。

3.2

一线政策控人口,中部二线承接产业

具体到城市层面,部分一线城市的人口增幅放缓主要源于政策变化。

十八届三中全会提出“严格控制特大城市人口规模”,北京和上海分别表示

2020

年常住人口将被控制在

2300

万和

2500

万人。通过收紧大城市的落户条件和拆除群租房等措施,而同时一线城市房价飙涨,北京和上海流动人口的涌入确实大为减缓,但在控制政策较为缓和的广州和深圳,人口则继续加速增长。

近三年,部分二线城市的人口增长规模甚至超过了一线城市,成为人们继一线城市之后的选择。

一方面,部分二线城市也能提供较好的机会和资源。

一些热门二线城市如天津、重庆、郑州、武汉等作为区域的经济中心,往往也具备不错的就业、教育和医疗等资源,加之当地政府出台了宽松的落户条件和招才纳贤的政策,更吸引了越来越多的被一线城市拒之门外的外来人口迁入。

另一方面,二线城市,特别是一些中西部城市,由于承接了一线和东南沿海地区的产业转移,也带来了就业人口的增加。

近年中低端制造业逐步从一线城市和东南沿海地区迁往中部二线城市,产业的转移带来了就业人口的迁移。

2010

年以来,天津、成都、重庆、长沙的工业增加值累计增幅均超过

150%

,而它们也是近年人口规模增长最快的几个二线城市。

4.

用脚投票的选择

总结来说,人口迁移实际上相当于一次用脚投票的选择。

人口集聚的背后其实是产业和资源的集聚,驱动人口流动最主要的因素是追求更好的生活,具体而言包括工作、收入、环境、社会资源等等,在这些方面大城市无疑具有明显的优势。

从国际经验来看,城市化进程中,人口都是持续向大都市圈集聚。

美国虽然二战后第一大人口城市人口占总人口比重小幅回落,但超过

100

万的城市群人口占比持续上升,人口呈现向大城市群持续集聚的趋势。日本的人口迁移也十分类似,东京、大阪、名古屋作为日本的三大都市圈,人口长期保持大规模净迁入。虽然

2010

年前后日本人口见顶,相对较小的大阪和名古屋都市圈人口净迁入降到

0

,但最大的都市圈东京圈仍保持着人口净流入。

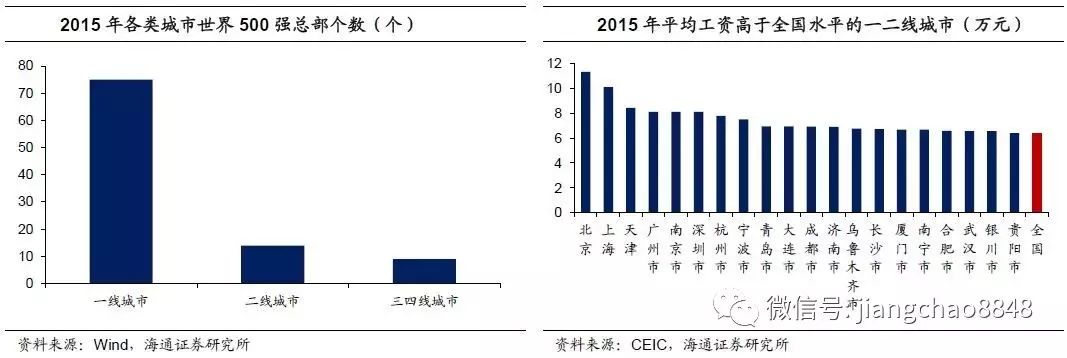

而从国内来看,尽管人口流动放缓,但一二线城市无论是常住人口增长,还是外来人口占比,都仍远高于绝大多数三四线。

一二线城市能够提供远超三四线城市的就业机会和工资水平。例如,世界

500

强企业在中国大陆的总部位于一线城市的有

75

家,位于二线城市的有

14

家,而位于三四线城市的仅

9

家。而一线城市及多数二线城市的年平均工资也高于全国水平。

因此,在一线城市政策严控人口的背景下,常住人口正在往控制政策较松的一线城市以及区域经济发达的二线城市集中。同时,随着全国流动人口拐点的出现,部分三四线城市人口流出减缓、甚至回流,但回流并不太可能逆转人口净流出的状态。整体而言,大多数三四线城市的人口增长依然低于全国平均,人口加速流入仅发生在部分区位、经济或政策优势明显的强三线城市。这正是人们用脚投票做出的选择。