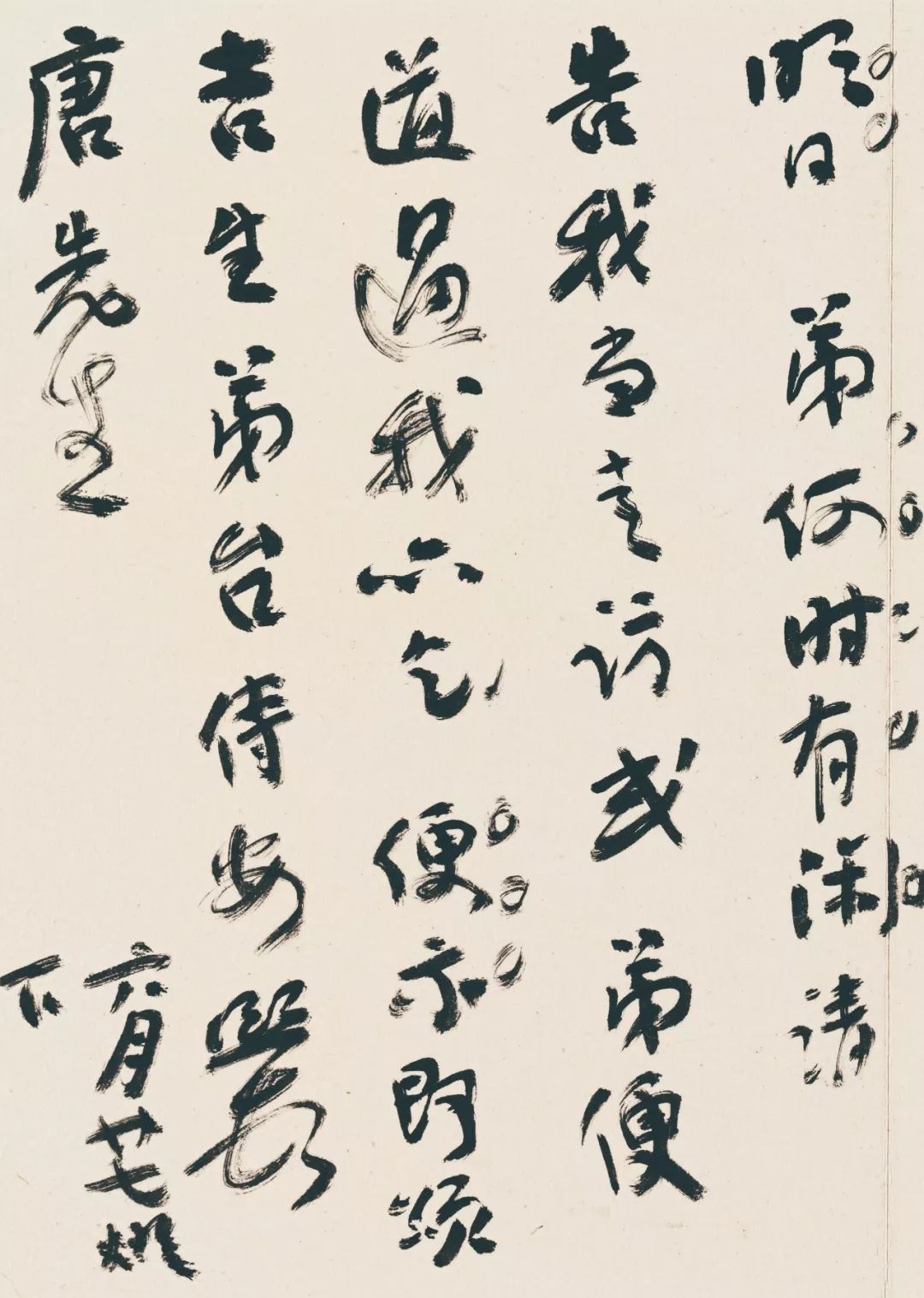

这时曾熙刚刚寓居海上,杨潜庵居北京,与曾熙常有书信往来

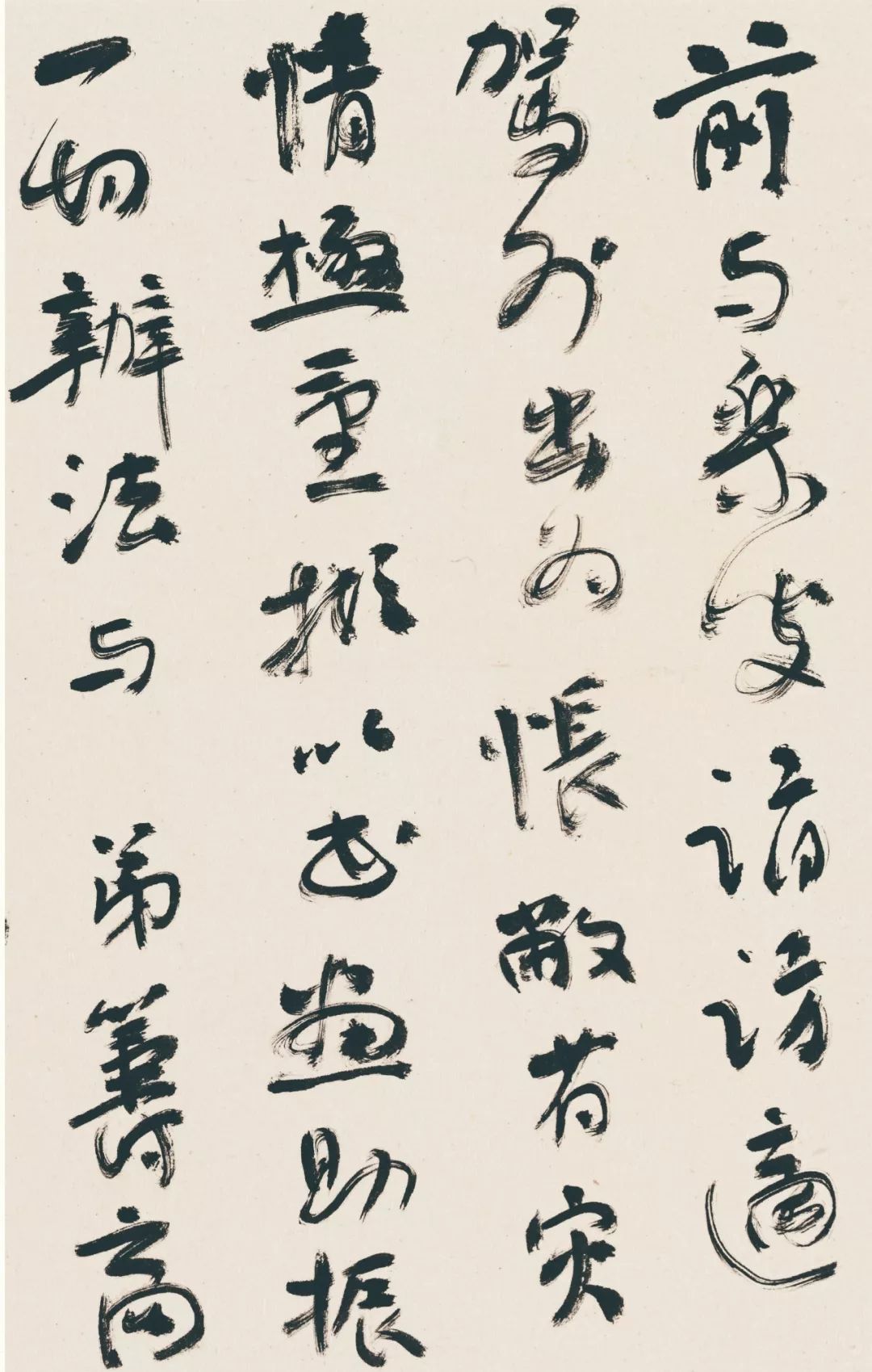

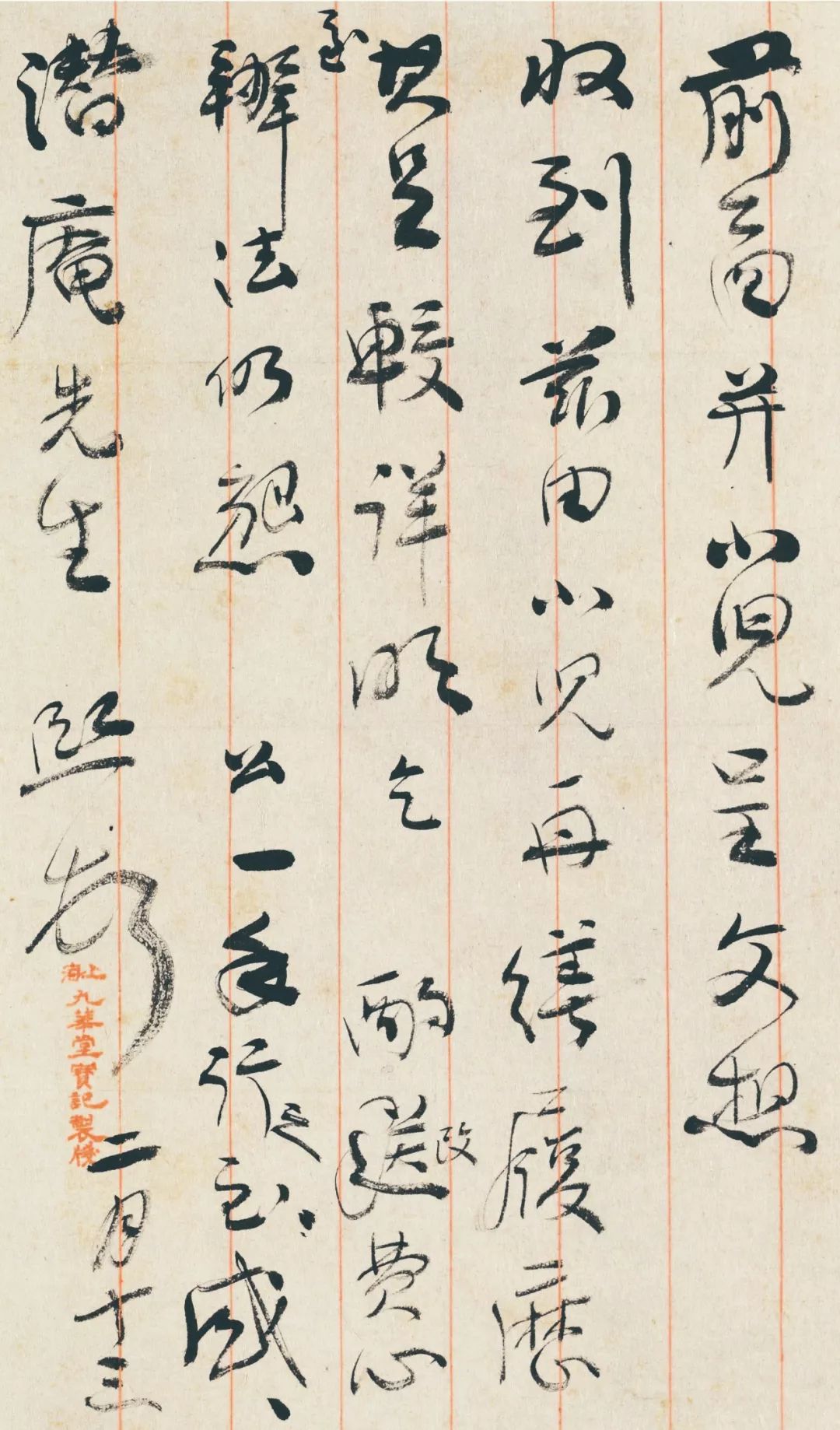

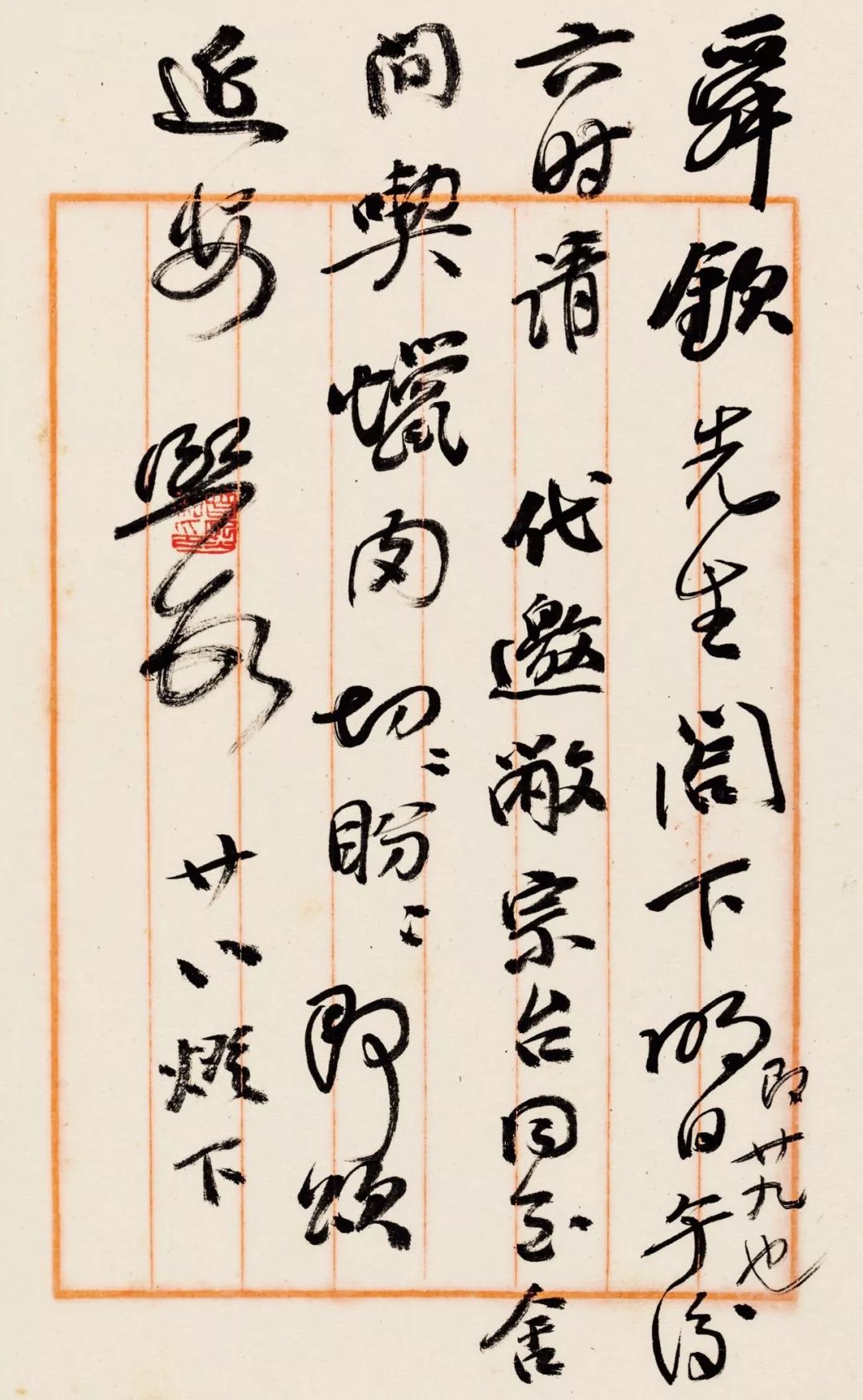

。从这件札书看明显处于书风探索期:用笔虽秃但锋芒内敛,纯以篆籀笔法为之,似乎在有意避免某种技术上的禁忌。

“得来书”等字纯以线行,如“折钗股”;结构则以外拓为主,大开大合,“目”“乾”“命”“写”“黄庭体”等字的恢宏气势,似乎暗示着与北朝摩崖刻经的某种内在关系(曾熙曾遍临北朝刻经,有所得时便题之于临作末尾);其章法则大小错落,如乱石铺街,别有一番趣味。

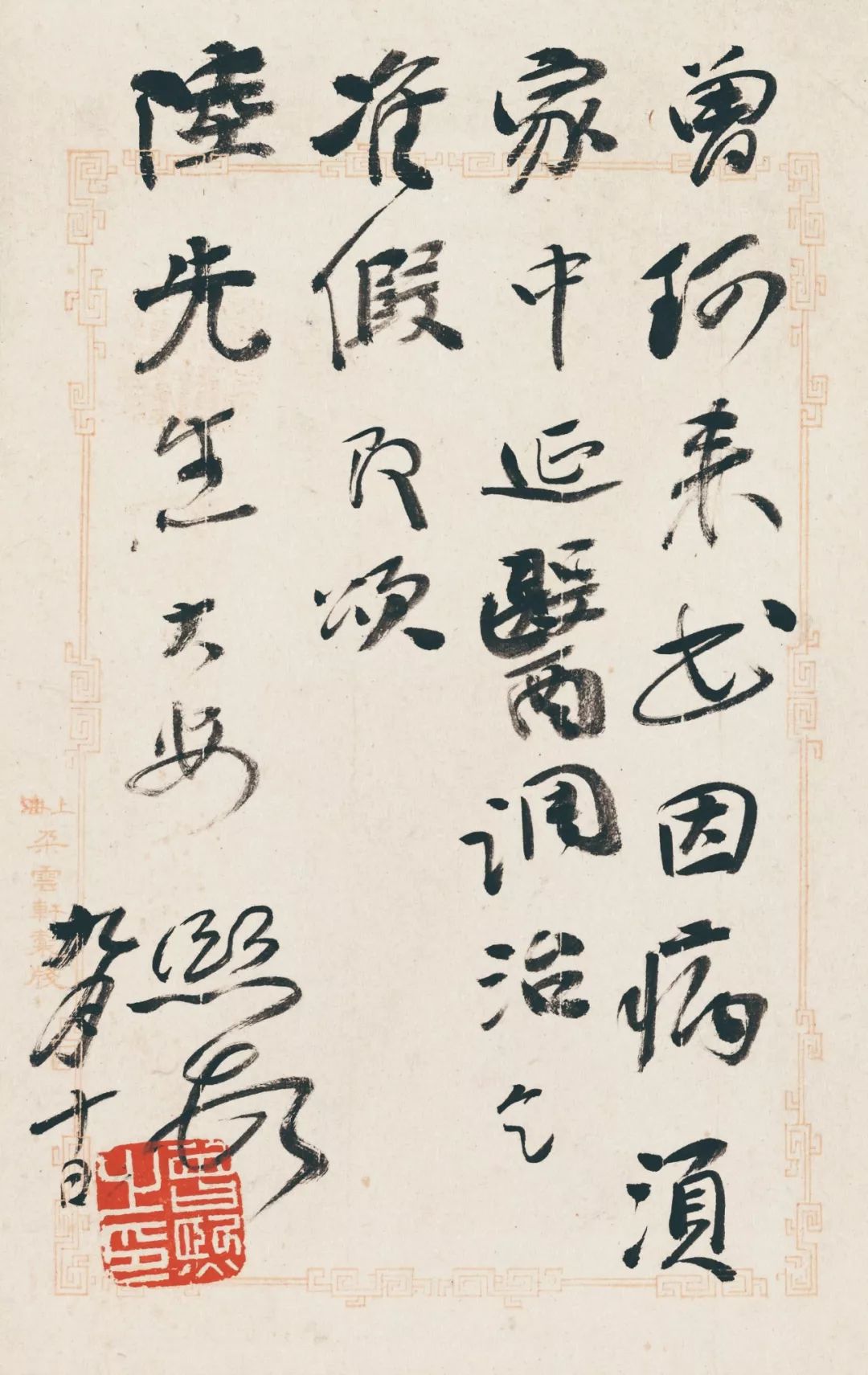

曾熙的信札还有很多精彩之作,有的空灵散逸,有的苍郁老辣,有的奔放恣肆,皆有可品之味,值得进一步研究和发掘。

曾熙信札欣赏

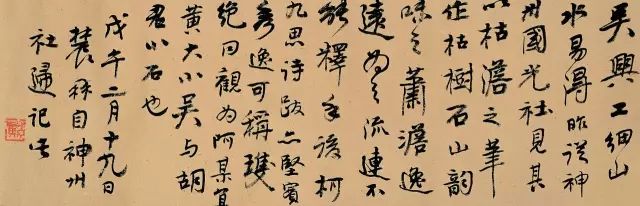

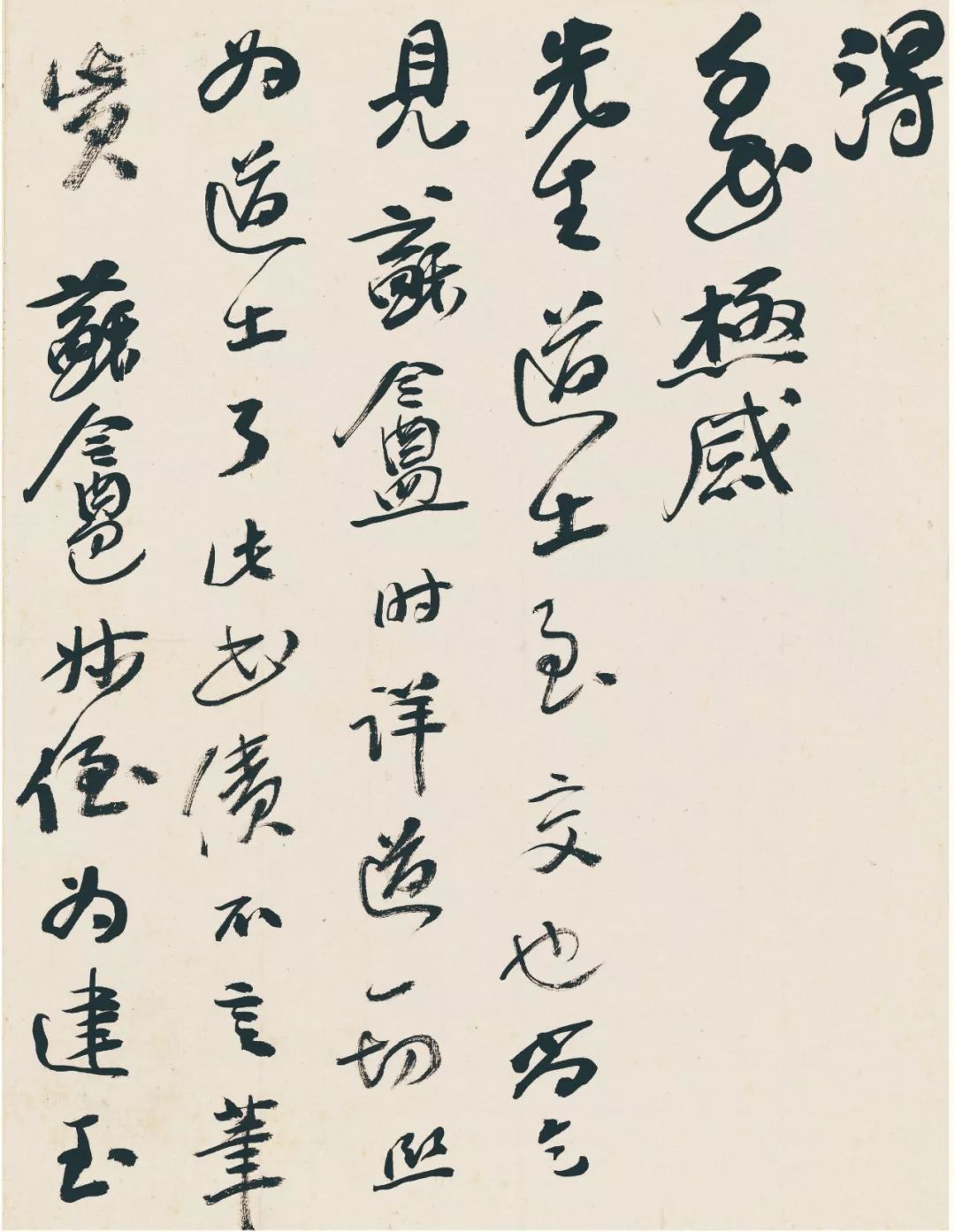

《致吴昌硕书》

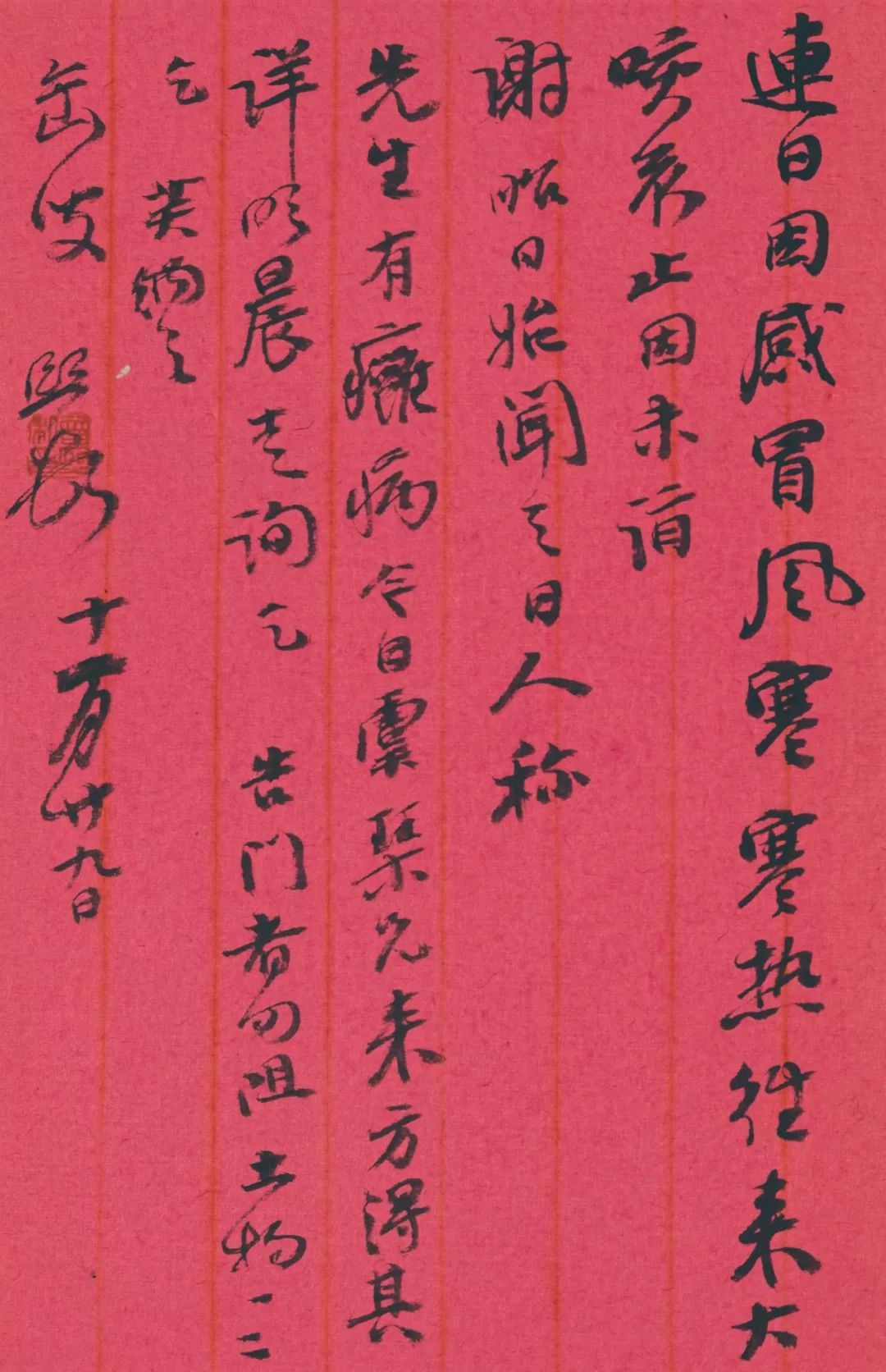

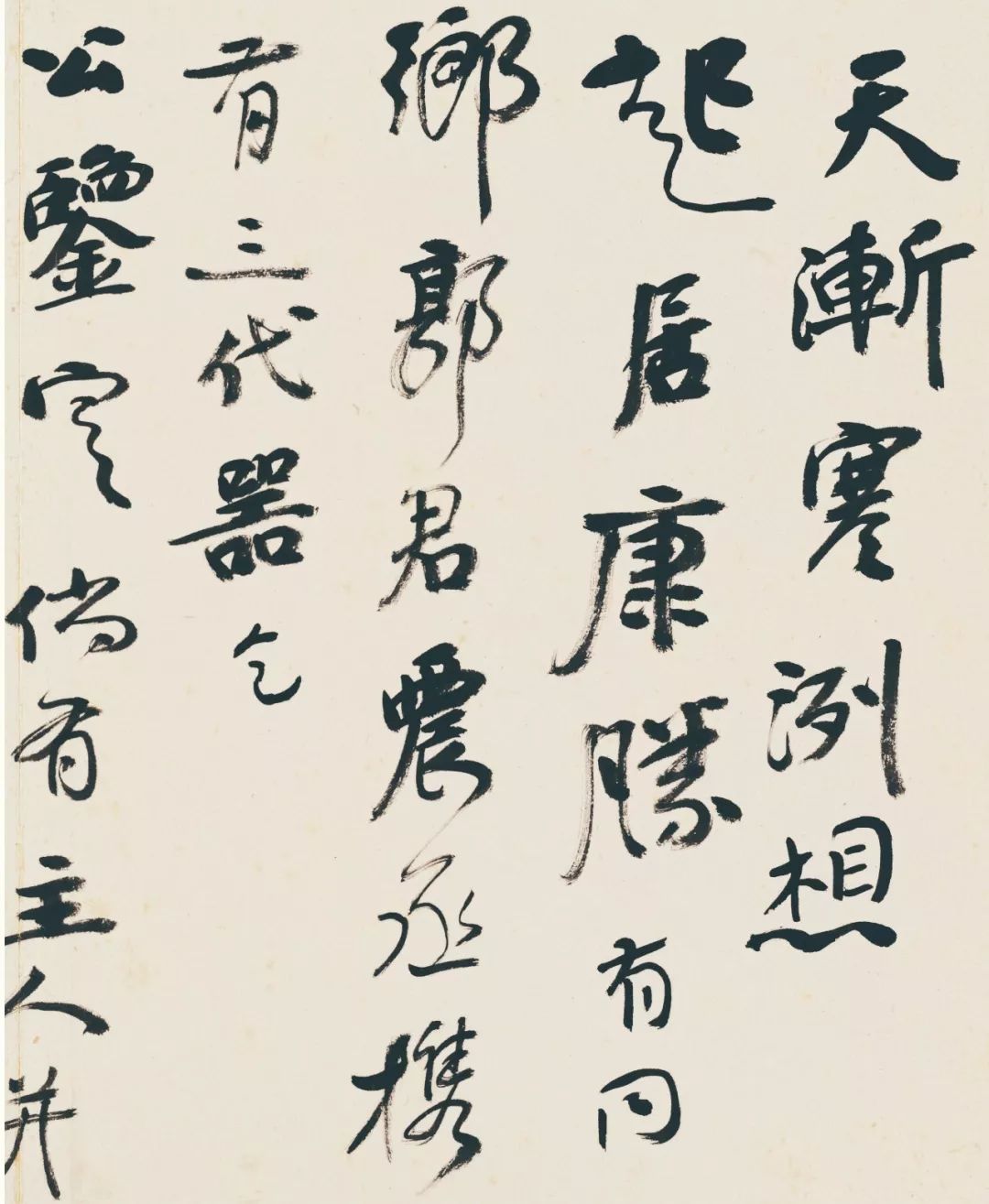

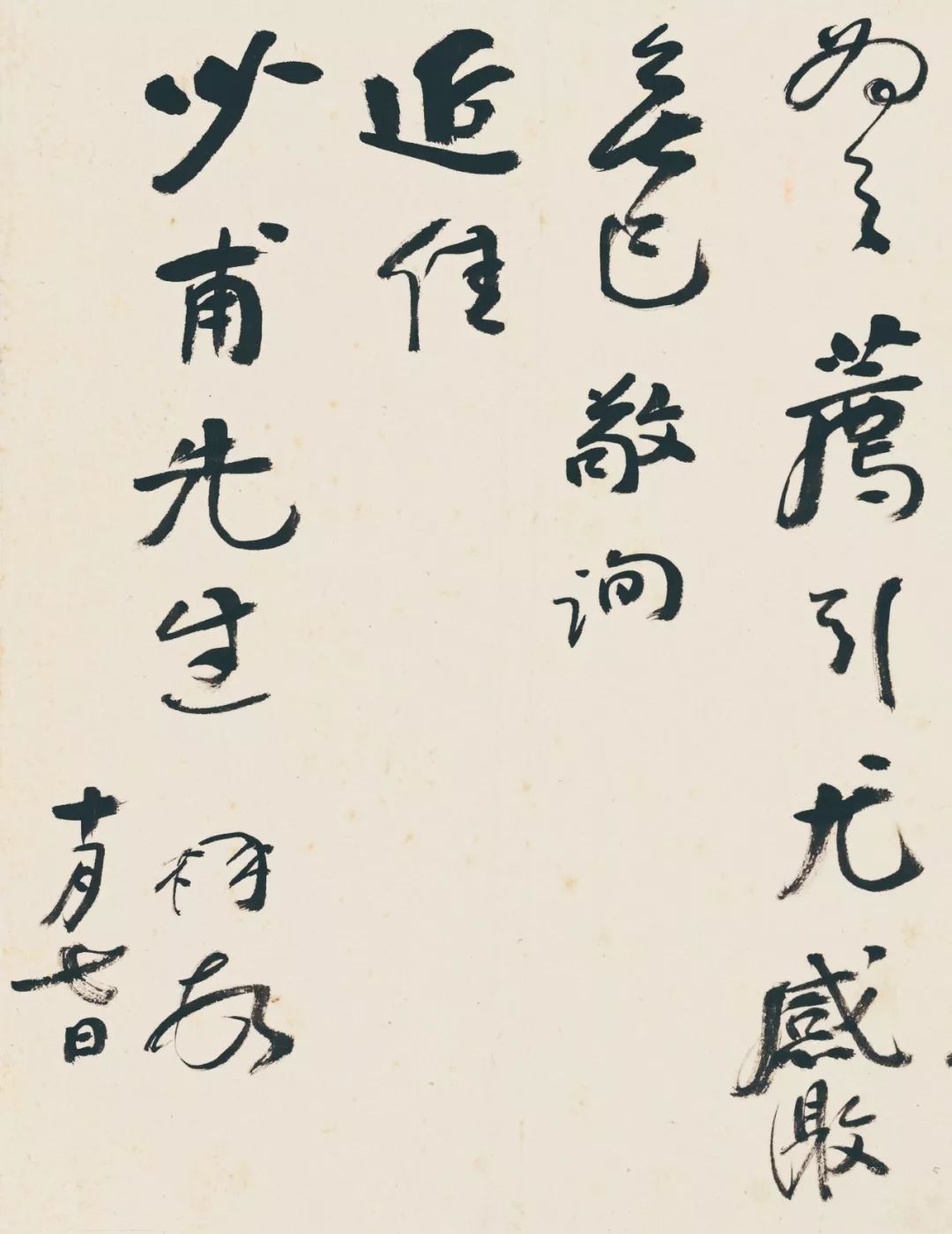

《致哈少甫书》

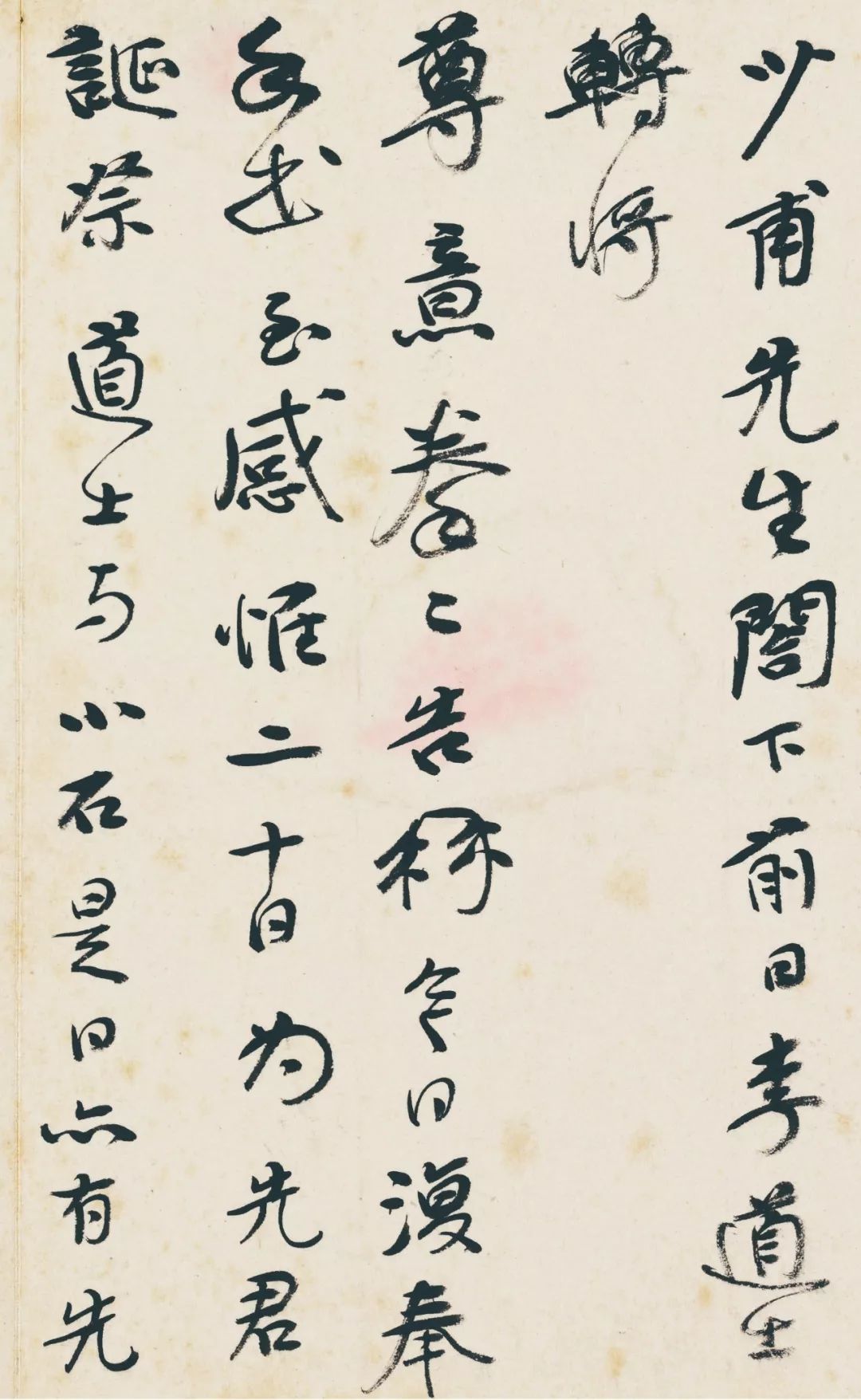

《致哈少甫书》

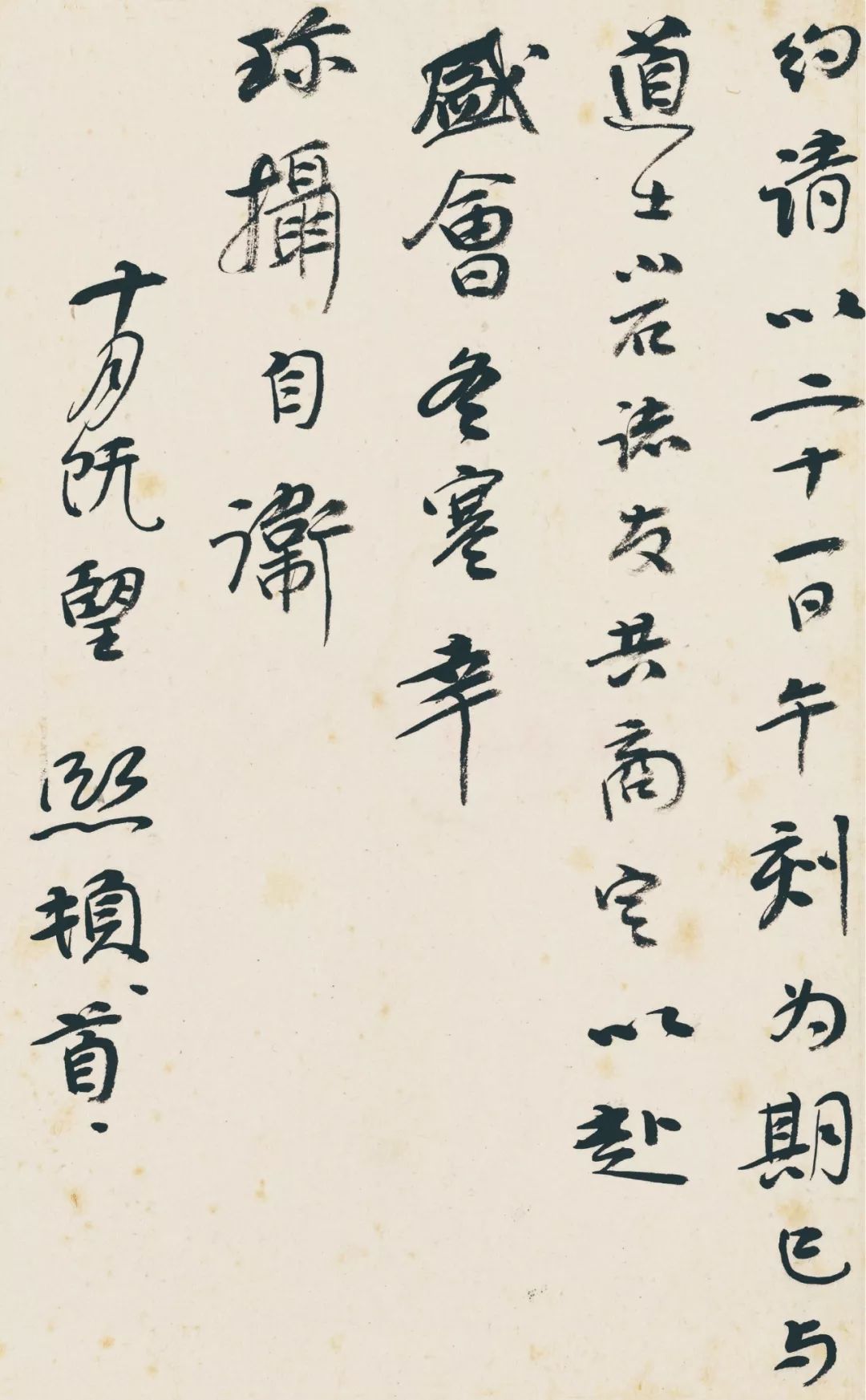

《致哈少甫书》

《致唐吉生书》

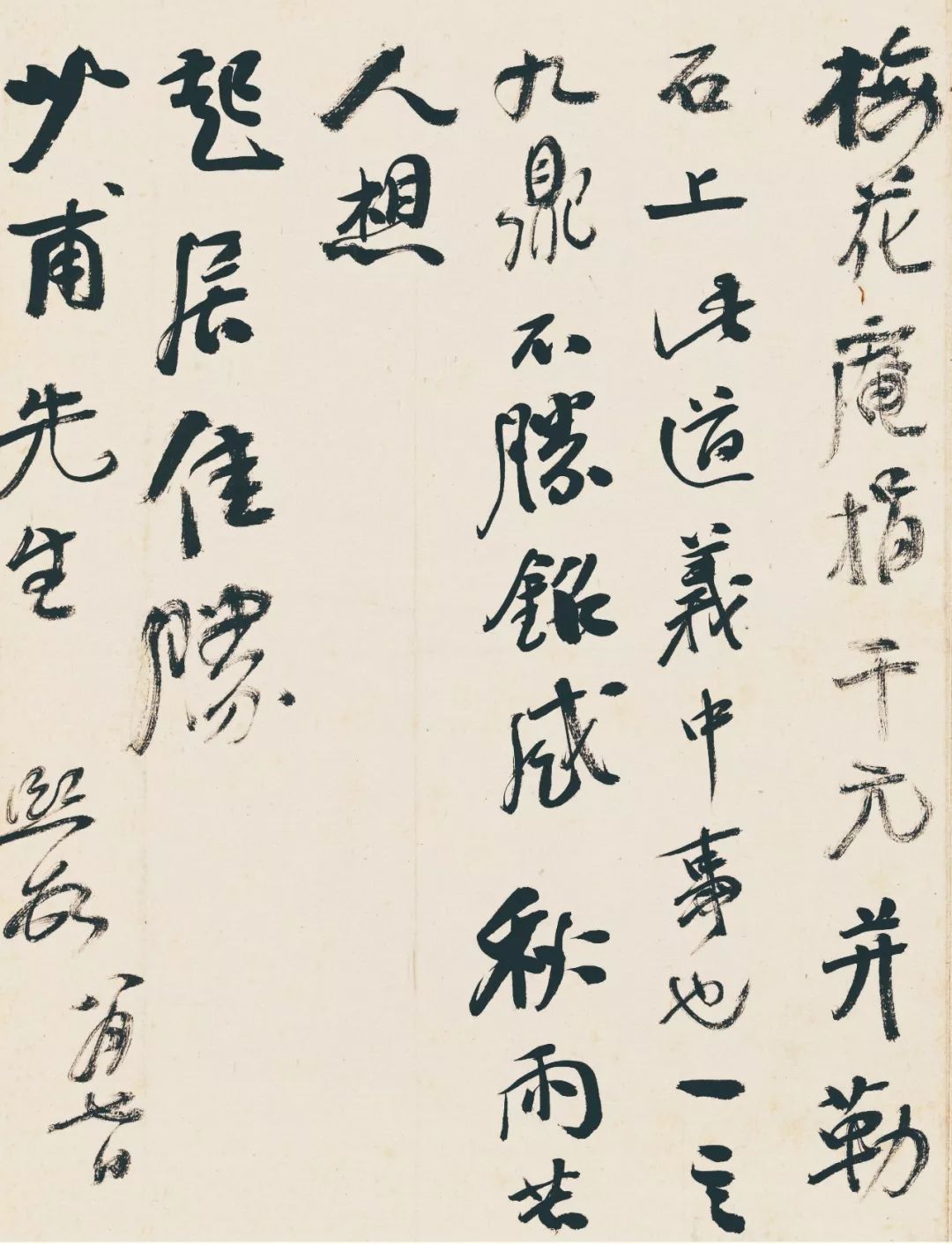

《致杨潜庵书》

《致陆先生书》

《曾熙致舜钦书》

延伸阅读:

中国书法发展史源远流长,如果从甲骨文开始算起,书法的发展已经有三千多年的历史了。在书法发展的历史长河中,书法先后从甲骨文、金文到战国时期的六国文字发展到秦始皇统一文字以小篆为官方文字,而秦隶为世俗文字为止,长达一千多年。从秦汉开始,书法的发展突飞猛进,日新月异,不同字体先后出现并走向高峰。魏晋时期,书圣王羲之的出现标志着书法成为士大夫以及读书人孜孜以求的榜样。楷书、隶书、行书、草书、篆书的大家举不胜举,使整个书法发展史波澜壮阔,美不胜收。

可是盛唐过后,中国文化从鼎盛阳刚时期走向了阴柔秀美的时代,行楷书以及行草书大行其道,宋四家苏、黄、米、蔡以及赵氏、董氏书风影响下的元明书法都走向了形式美的道路。清初的傅山、王铎异军突起,掀起了一阵浪花后又后继无人重新走向了赵、董书风一统天下的局面。物极必反,帖学的没落以及贫血造就了碑学的后来居上。自南北书论后,经包世臣、康有为的大力鼓吹及实践,一大批默默无闻的魏碑被重新发现和推崇,并推出“碑派书圣”郑道昭来与书圣王羲之相抗衡。

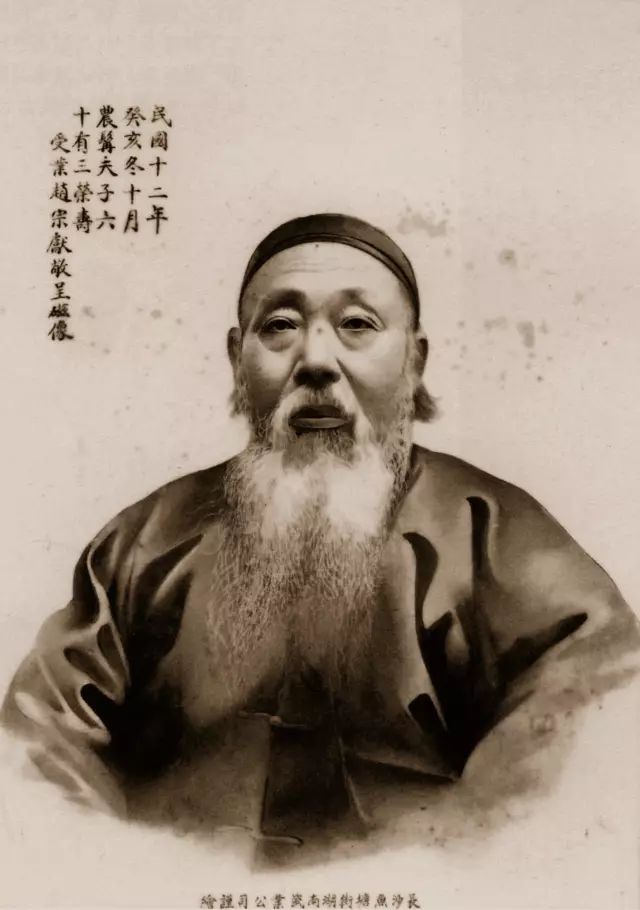

曾煕像

碑派书风的兴起有很多原因,这里不一一细数。但碑派书风大胜之后,以王羲之为代表的帖派书风逐渐退潮,被视为书圣的王羲之招来很多批评。一时间,人人以学北派为荣,以书写雄强、狂放甚至丑拙的书法为荣。要与帖派相抗衡,自然是要树立碑派的权威人物,最终找到了比王羲之更早的书法大家郑道昭并逐渐“封神”。从阮元认为《郑道昭碑》直是欧、褚师法所由来,否定了千年来众人的共识,也否定了王羲之的地位;到了叶昌炽更甚,认为郑道昭是书中之圣,直接否定了王羲之,为碑派高举大旗。

碑派之说大盛于世,很多人并没有深入思考就人云亦云,并积极实践,只怕没赶上时代风气,成为时代的弃儿。康有为的《广艺舟双楫》横空出世之际,引起洛阳纸贵,书家纷纷购买或抄写,争相传阅,引为经典,其实,只要认真阅读比较,康有为的理论前后自相矛盾的地方不少,可供批判的言语很多,但并没有人认真计较,只是跟在后面追风,一时之间,无论三尺孩童还是白发须翁,都言必北魏,书必魏碑。

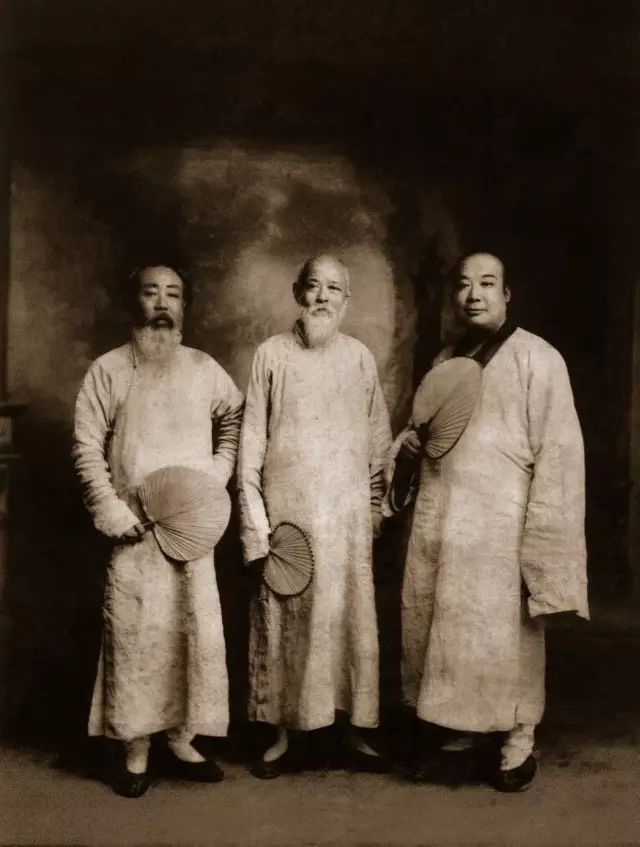

曾煕(左)与陈三立(中)、李瑞清(右)

在碑学大炽的时代背景下,很多人对魏碑很是着迷甚至癫狂。许多一千多年前的魏碑被不断挖掘,一些当时乡下读书人书写又被不识字的石匠一阵乱刻的石刻也被奉若神明,成为学习书法的不二法门。当然,世人皆醉我独醒,每个时代都不缺乏这种大智慧的人,清末民初书法大家曾熙就是这样的一个人。

曾熙出生于贫寒之家,父亲早逝,由母亲含辛茹苦地抚养成人。曾熙幼时聪慧过人,学习用功刻苦,深得老师和族人的喜爱。“幼聪强,弱冠补诸生,博览娴艺文,复以工书称侪辈。学使者张君享嘉负雅望,拔君肄业校经堂,学益进。

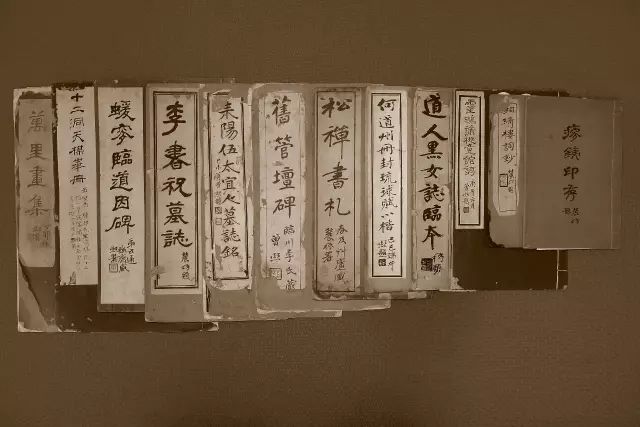

曾熙 题书法册签

曾熙从少儿时期就勤奋练习书法,没钱买纸时就以木棍画沙练字,很快他就能在春节时书写春联卖来补贴家用了,乡邻都夸他是小神笔。他在二十多岁的时候就以仁孝著称,以文章书法享誉三湘大地。湖南学政张亨嘉十分赏识他,特提拔他到湖南长沙读书,很快就交到了生死知己李瑞清并参加考试成为“亚元”。他与李瑞清谈论书法彻夜不休。曾熙题李瑞清临《毛公鼎》:“当髯居长沙天心阁,欧阳君重语髯曰:‘有李痴者,殆古之人也。及见方作书,墨濡口颊。与语,其声冷然,其言寥廓。凡上稿书,则大篆抚尚书文。’他日,仲子过予斋,相与语竟日。时髯方纵横百家,俯仰古今,视当世人无可当,意独爱仲子,仲子亦爱髯,逐为莫逆交。”