CICS

欢迎点击上方“复旦大学信息与传播研究中心”订阅本公众号。

- 前 言 -

11月30日上午,在复旦大学信息与传播研究中心和复旦大学新闻学院共同主办的“沟通城市:数字技术与多元文化”传播与中国·复旦论坛(2018)上,当代艺术家、美国麦克·阿瑟天才奖获得者、中央美术学院徐冰教授在主题演讲中,结合自身艺术作品创作历程,阐述了对数字时代人类生存境况及艺术文化变革的思考。复旦大学信息与传播研究中心主任黄旦教授担任主持。

徐冰教授是国际著名当代艺术家,现为中央美术学院教授及院学术委员会主任。1999年,由于他的“原创性、创造能力、个人方向和对社会,尤其在版画和书法领域中作出重要贡献的能力”,获得美国最重要的个人成就奖——麦克阿瑟“天才奖” (MacArthur Award)。徐冰教授的作品曾在纽约现代美术馆、美国大都会博物馆、美国华盛顿赛克勒国家美术馆、伦敦大英博物馆等艺术机构展出,在全球当代艺术界影响力卓著。

我中心微信公众号特此推送本次主题演讲全文记录,以飨读者。

图为当代艺术家、美国麦克·阿瑟天才奖获得者、中央美术学院徐冰教授发表主题演讲

黄旦(教授、复旦大学信息与传播研究中心主任):

大家好。昨天晚上我和徐老师说,我们做学术研究,要从艺术家里面得到一些灵感,艺术家的线条、建筑学的建筑和空间、他们关于媒介的理解,不需要从理论出发,从思维方式上就和我们不一样,当我们用学术的理论话语非常困难地表达对媒介的理解时,艺术家已经在实践了。虽然徐老师很谦虚地说“不敢不敢”,但是,从昨天晚上中心放映的《蜻蜓之眼》这部片子来讲,可以说,我到现在也没有完全把它消化掉。而且我相信,徐老师的这个东西,也不是要让我们完全吃透,而是希望给我们各种各样的火花,触及到我们各种各样的思维。你可以看到历史的变化,看到对以往的历史的颠覆,也可以从里面感触到对以往人的现实感的颠覆,同时还可以让我们重新来考虑人究竟是如何生存的。

如果从最表面上来讲,徐老师的片子就是“假作真时真亦假”,也就是当前我们面临的、如何理解虚拟和现实的问题。徐老师的主题演讲会顺着这个思路,给我们提供不同的理解面向。下面有请徐老师。

图为复旦大学信息与传播研究中心主任黄旦教授担任主持

徐冰(当代艺术家、美国麦克·阿瑟天才奖获得者、中央美术学院教授)

:各位教授,各位学术同仁,大家好。今天主题演讲说实在是谈不上演讲,因为咱们会议的主题比较学术,每一个学者都有自己的领域。那么,艺术家做什么事情?特别当代艺术家,总是做一些无法归类的东西,最后提交给学术界,包括艺术理论界、哲学界、美学界,由学者去整理归纳,从中发现一些作者的蛛丝马迹、与社会的连接。如果这个作品有新的东西,那么从而可以总结出一些新的理论概念。这是艺术家通过这种方式对人类文化的一点点贡献。

人类一直在探索什么是艺术,探索到今天,最后终于是进入了艺术是什么都不清楚的时代。为什么?其实一方面,是这个时代变化太快了;另一方面,当代艺术的自身特性就在于,它随时在做自我颠覆的工作。当代艺术这个领域,历史太短。相比而言,传统艺术,比如雕塑、绘画,有上千年的历史,所以人类对它的判断是比较清楚的。今天就是处在这么一个状态:这个领域本身,其实是说不上有专家,也说不上有权威。自然,这个领域之外的人更搞不清楚当代艺术是什么东西,其实我们自己也不清楚,每一个人有自己的判断和态度。那么,我的态度呢?其实就像我刚才说的,一类人做的无法归类的东西,都可以归为当代艺术的范畴,我是这么一个概念。

下面我讲一些我的艺术创作灵感来源,以及艺术作品与社会现场之间是什么关系,并且通过作品谈一下我自己创作的方法。

这是我在插队的时候做的。那个时候在农村,和同去的知青、当地的农民做的一本文学刊物。这个是刻钢版、手印的。这是我最早和媒体有关系的作品,也可以说是我最早和文字发生关系的一种媒介。这里面可以看到什么?我想,能看到一个艺术家的文化背景基因怎么在日后工作中发挥作用的。

图为徐冰作品《烂漫山花》

其实,一个艺术家,他的创作为什么是这样的?实际上,和他身体里面文化基因的积淀有内在的关系。我总说,我们这一代艺术家的复杂性在于,我们经历了早期社会主义及后来的一系列历史阶段,好像我们活了几辈子,再加上厚重的传统文化。这些东西积淀在我们的身体里面,藏的很深,哪怕有些你不喜欢,甚至很讨厌,但是它总会在你需要的时候跑出来。这是不由你自己左右的,跑出来以后,有的时候会害你,有的时候会帮助你,取决于你对它的判断和使用的方法。

这个是我上美院时候画的东西。中央美术学院的训练在学术上基本是以法国十九世纪学院为标准。我们和世界艺术之间的关系,与其他各个领域是一样的,我们考虑我们创造的同时,要考虑西方的艺术体系,而他们在考量问题时才不会参照我们的系统。这让我们思维的复杂性和我们未来的可能性变得更大了,这种复杂性比世界上其它地方在文化范畴内对艺术的判断都要复杂。随时有另外一个东西制约我们,我们必须要考虑那一部分。另外,我们学院艺术创作理念基本上是延安来的,鲁艺从生活到艺术的这样一个体系,和前者可以算是中国艺术教育的两个参照。

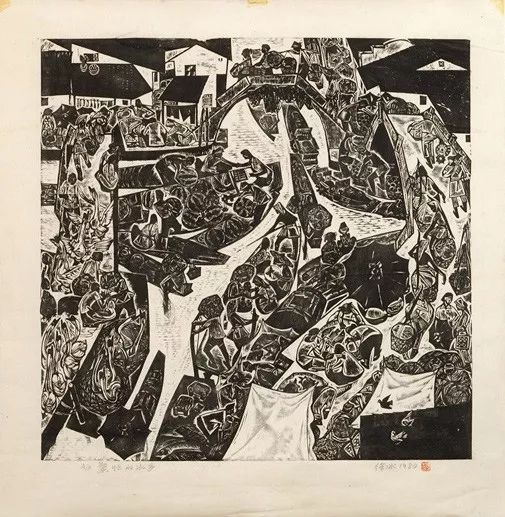

图为徐冰作品《繁忙的水乡》

对于这一件作品,因为我是版画专业的,版画有它的特殊性。这种特殊性和我们在座各个专家的领域有关系。在上研究生的时候,我在琢磨版画这个东西为什么能够存在,它作为独立的画种和油画、国画的区别是什么?它必须有其他的材质取代不了的特性的时候,才有自己存在的理由。我发现版画最有意思的地方有两个部分,一个是复数性,另外一个是规定性印痕。

这个复数性,决定了版画真正的内在能量和特殊魅力。我一直说,人民日报有多大的能量,版画就有多大的能量,为什么?人民日报由于重复不断印刷产生了能量、产生了传播的特性。而版画这个领域和当代社会思维的特殊性有非常密切的内在连接。比如说,油画是古典的、是个人的,它当然也是痕迹,这个痕迹是流动性的,就是个人、思维在画布上遗留下来的;但是,版画是间接的,是通过材料的复制来呈现出来的被规定的印痕。这个复数性是和当代社会、当代文明是有密切关系的。实际上,我们生活在一个越来越被复制化的环境中:古典的时候,比方说,我们因为个子有高矮,工匠也就可以做高低不同的椅子;现在都是标准化的椅子了,进入当代社会,我们都是标准化的,进入数字时代以后这个更标准化,更复制化。

在今天前沿的领域,最核心的部分都是和版画家做了一块摸板、不断印刷的特征相关。这个作品是什么?是一块板什么都没刻制,是一块黑,刻一些以后印在边上,然后继续刻、继续印,到了这里可以说是完成了一幅版画了。但是我继续必刻,接着这个形象就被刻空了。再往下走,再继续刻,到最后就成为一副白的,什么都没有。最后的结果就是,从黑得什么都没有,到了白得什么都没有。

徐冰作品《五个复数》系列

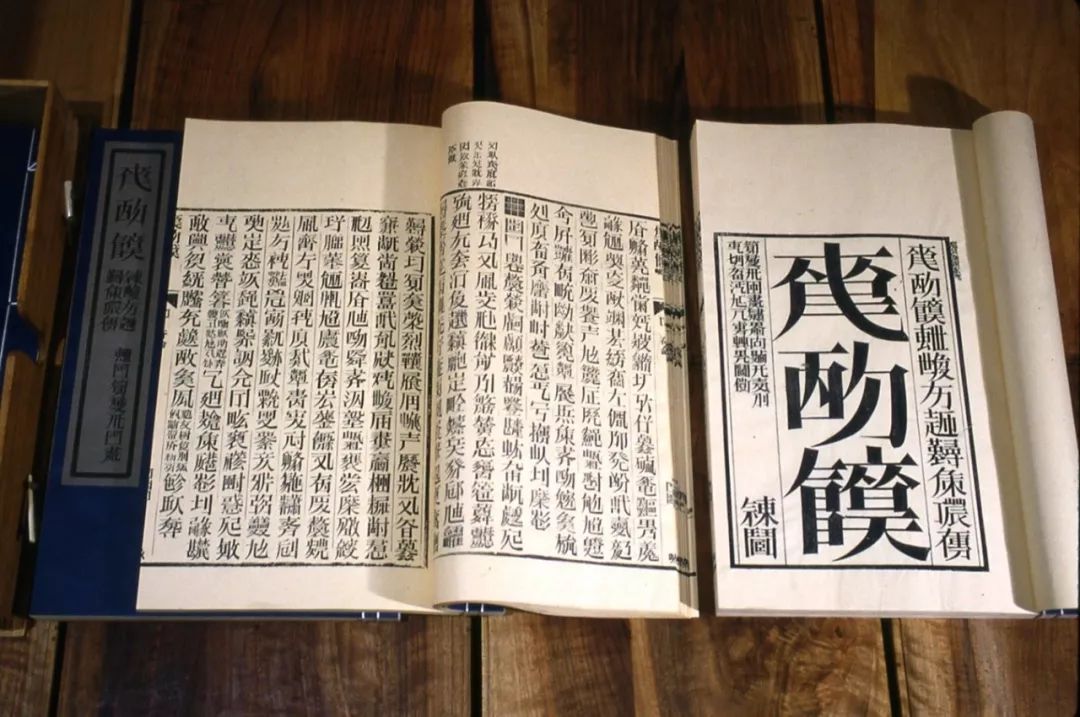

这个是昨天介绍过的一个作品。这个环境是想制造一个文字的空间,观众进入这个空间后,觉得这些文字很漂亮,而且把所谓文化、也就是书籍这个东西放在很受敬仰的关系中。当人们进入这个空间以后,会看到这个文字有一些字不认识,再继续看,发现所有的文字都不认识的时候,观众就会开始对自己判断产生怀疑,进入了一个倒错的关系中。

我把这些文字设计出来,刻出来并且装订成很大的线装书,做得非常认真。我觉得对作品认真的态度,就决定这个作品的艺术力度。因为越认真,这个作品的荒诞性就越强,因为它本身是像一个幽默,你越认真的话,和正常人的思维差距、和人预判的出入就越大。

图为徐冰作品《天书》

这里面涉及到很多可以研究的东西。我对字体是非常有兴趣,以这本书为什么选择宋体字为列,我的目的是让这个书里面的内容抽空。宋体字其实不是一个人创造的字体,其实是从宋代开始到明代期间由刻工创造的。刻工为了刻制的方便,形成了这样一个风格。我选择这个字体,因为我觉得它没有风格的指向,如果你选择任何一个书法家的书法的话,其实都是带有内容的指向性。其实字体风格在中国,它有很强的政治意识形态的含义。大家可能更了解的例子是,什么样的文章,是社论也好,是文艺副刊也好,和工人有关的内容也好,和农民有关的内容也好,它在字体的选择和判断上,都是不一样的。自古书法风格反映了个人品味,今天选择什么样的字体,反映了你的品味。

图为徐冰作品《天书》

我们进入另外一个作品,也是和传播学有关系,和翻译、转译相关。这个作品是《转话》,是我刚去美国时候的作品。那个时候做了很多的作品。那个时候没钱,没有太多的展览机会,做了很多作品,就是小型的观念的、装置的。现在回过头来看,那个时候很多作品和在当时语境的文化环境中生活是有关系的,是当时的问题反应。

这是刘禾教授的一本书,我从中选择一段话,把这段话请专家翻译成了英文,再翻译把这个英文翻译成另外一种文字,又从那个文字再翻译成其他的文字,是一个连环的翻译。经过这个连环翻译以后,再翻译回中文,这个时候我们再来判断,这个转译之间到底在哪丢失了东西。总之,艺术家生活在哪,就面对哪的问题,有生活就有艺术,那个时候我不在那个地方生活,也不会有这个作品。

图为徐冰作品《转话》

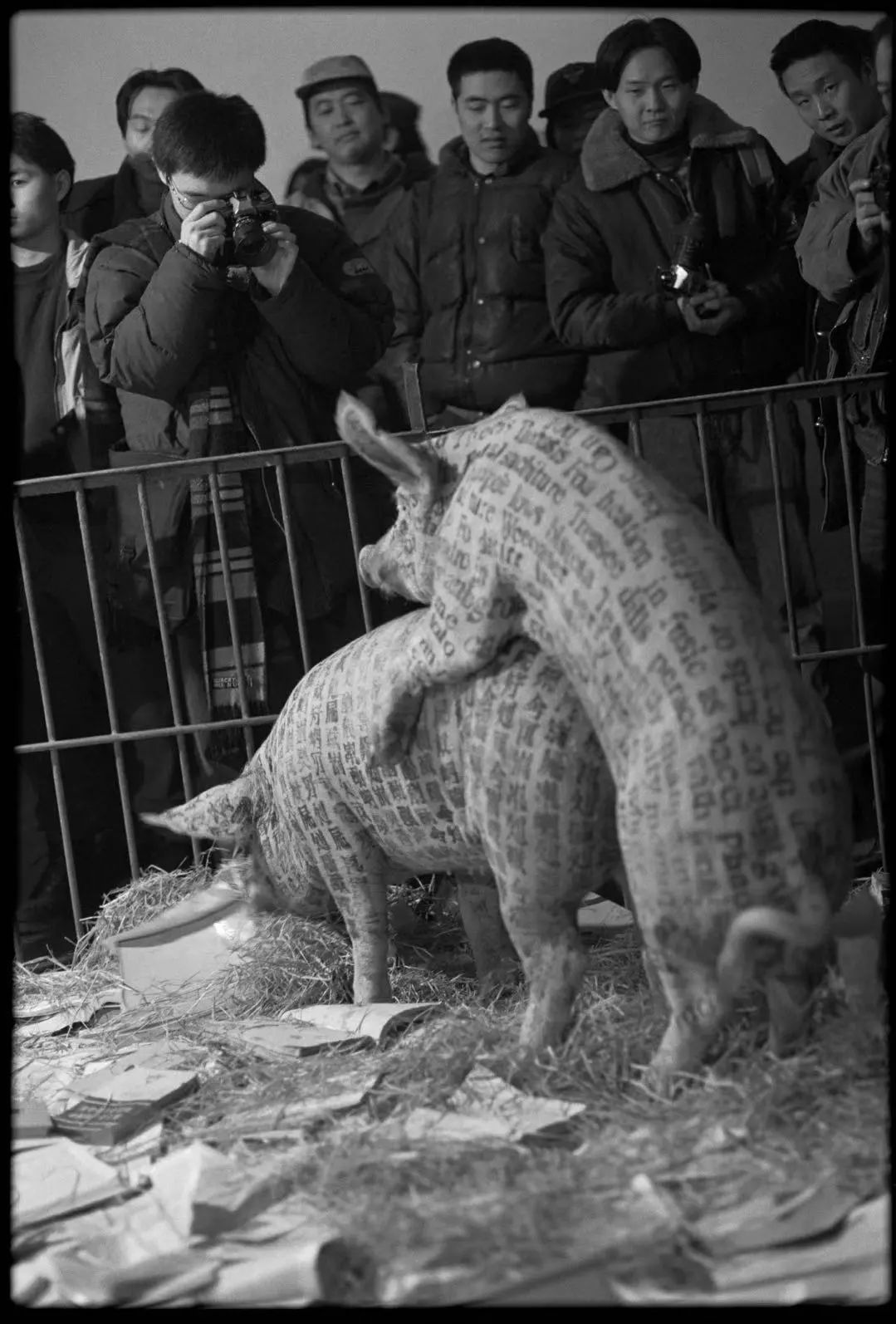

这个是和活的动物共同工作的作品。参与西方当代艺术一段时间以后,我觉得人类自身的创作力是很有限的,那个时候很幼稚地思考,我能不能和动物工作?给我们人类的创造能量补充一些另外的东西?所以用了两头活猪。这个行为装置其实和《天书》一样,都是在谈我们人类与文化之间的关系。

图为徐冰作品《文化动物》

这个作品是《在美国养蚕系列》。这个蚕在美术馆的展台上吐丝,包裹一些读物上。开幕式的时候,大家可以读这些文字,等到展览快结束的时候,这些文字慢慢消失了,被这些蚕丝慢慢覆盖了,是这样一个概念。

我把这个VCR打开了以后,放了很多蚕在里面做蚕茧,有意思的是VCR,它仍然在工作,我连接到电视机上面。这个作品有一个视觉上的时间差,观众看的时候会觉得,这个VCR里面的景象就是直接被传导到电视屏幕上了,其实这个是经过磁带被转过去的。

图为徐冰作品《美国养蚕系列》

我开始酝酿这个想法,是个什么样的情况?这里我想谈一下艺术家创作的思维。我开始的想法,是把这个电视机的后盖打开,在里面放很多的蚕,前面就是直接显现了电视机内部的情况,由于这种显象管太热,蚕无法在里面工作,因此,就改用VCR。

这是《在美国养蚕系列》中的另一个。这个可以讲到,艺术家创作时候的局限性、周边环境条件的制约性,对你的思维能起到的帮助。我当时也是想做一个房间,里面有各种各样的生活用品,放满了蚕。由于季节的关系,不可以养这么多的蚕,到开幕的时候没有办法。我们养这些蚕的时候,策展人想了一个办法,是把这个桑叶插在花瓶里面,让桑叶保持新鲜,把蚕放上去。后来没有办法,我在展厅做了一束两米多高的、新鲜桑叶做的花,上面有很多的蚕,这些蚕在吃这些桑叶,过了两天,这些桑叶被吃光了,这个花从绿色的、茂密的花,变成了干枯的有金色、银色的蚕茧构成的花。

这个作品做完以后,对我很有启发,作为中国这么一个特殊背景的人在西方工作,你怎么用祖先留给我们的思维智慧来参与当代艺术的创作?西方艺术家也有一种奇怪的想法,他们觉得,你来自这么保守的国家,你创作的思路怎么这么特殊、这么有意思?所谓的有意思,是和西方当代的艺术思路有错位的关系,这是帮助我们进行创作思维的能量。

图为徐冰作品《美国养蚕系列》

这个旗帜最早是纽约现代美术馆的一个项目,这几个大字是ART FOR THE PEOPLE,看上去是中文,实际上是英文。《英文方块字》是在93年开始的一个项目。我在展览的时候,把画廊改成一个教室,观众进来了,觉得这个是一个中文的书法教室,但他们在书写的时候发现这些文字是他们自己的文字,是他们可以读的文字,这些文字是表里不一的。

图为徐冰作品《人民艺术》

我们可以看一下这个,这个是为了这个教室做的教科书,这个教科书看上去是一本中国的书,其实是英文书。这个是古代讲书法用笔的方法。这是我最早思考怎么把英文变成用中文用笔的研究草图。后来我变成书法家了,到处题字,因为这与《天书》不同,是可以阅读的内容。

图为徐冰作品《方块字书法》

这就涉及到我很多作品生效的方法,我总是喜欢把人的思维推到一个我们旧有的思维方式和知识的教育不工作的状况,把观众逼到这个角落再开始工作。我们面对这个书法,没有一个现成的概念来解释和面对;我们有中文的概念,什么是中文?就是方块字,就是毛笔写的,什么是英文?就是拉丁语,拼音。面对我的书法,没有现成的知识概念做依据,你写的时候不知道是写中文还是英文。我在西方演讲的时候有一些人说,中国人是不是特别不高兴你把中文变成了英文?我说我们很高兴,我是把英文改变成了中文。这种书法介于一个中间地带。

只有到了这个时候,作品才生效,因为它把旧有习惯、思维概念阻断了,我觉得这种阻断很重要,我们的思维都是懒惰的。很多年以前,澳大利亚教育部给我写一个信说,我们在制定新的一套IQ测验系统,你同意不同意我们把这个东西放在我们的系统中,在东南亚一些招工面试的时候让应试的人看这种字。他可以看到这个人的思维转换的速度,和他思维的方法,在他看不懂的时候,他表现出的尴尬怎么化解,这些都可以反应这个人智商和情商的水平。

图为徐冰作品《地书》

这个是《地书》,我昨天也谈到过。这本书和《天书》相反,《天书》是谁都读不懂,《地书》是谁都读得懂。这是一本故事书,情节是非常标准化的,讲一个人一天24小时的生活。生活的标准化和使用材料的标准化和符号化是相关的。

这个东西其实是很容易读的:早晨起来,(这是快进的符号),去了卫生间,坐在那好像是不工作,他在想我的肠胃是不是有问题,然后在那里很无聊地看手机,最后好像是有感觉,解决了。还回去看一眼,最后这个符号就是在飞机卫生间收集来的,这本书里的符号没有一个是我自己设计的,都是收集来的,我觉得收集来的东西,才有文字和语言的性质。

我认为,当前是新一轮的象形文字的时期,因为我们每个人都会和世界任何一个角落有直接的沟通,由于数字技术发展,现在完全可以做到这个。我们有这个想法,是在很早的时候,那个时候做不出来,因为没有这么多的人类生活中的沟通符号。这几年发展得很快,我们几乎进入了阅读符号的时代,人类、特别是新一代,很多的能量都用于寻找一种更直接、不用太多学习的视觉沟通方式。而且我相信,这个趋向会急速发展。

《地书》和《天书》截然不同,但是有共同性,就在于它对任何文化背景的人都是平等的。像《天书》的话,西方人不知道这个是真的中文还是假的中文,我们其实也看不懂;而《地书》的话,谁都可以读懂,它是超越地域文化和教育等级的,不管你的教育程度高低,面对这本书的时候其实都是一样的。它不取决于教育程度高低,而是取决于介入当代生活的广度和程度。它颠覆了旧有对知识判断的准则。

图为徐冰作品《地书》

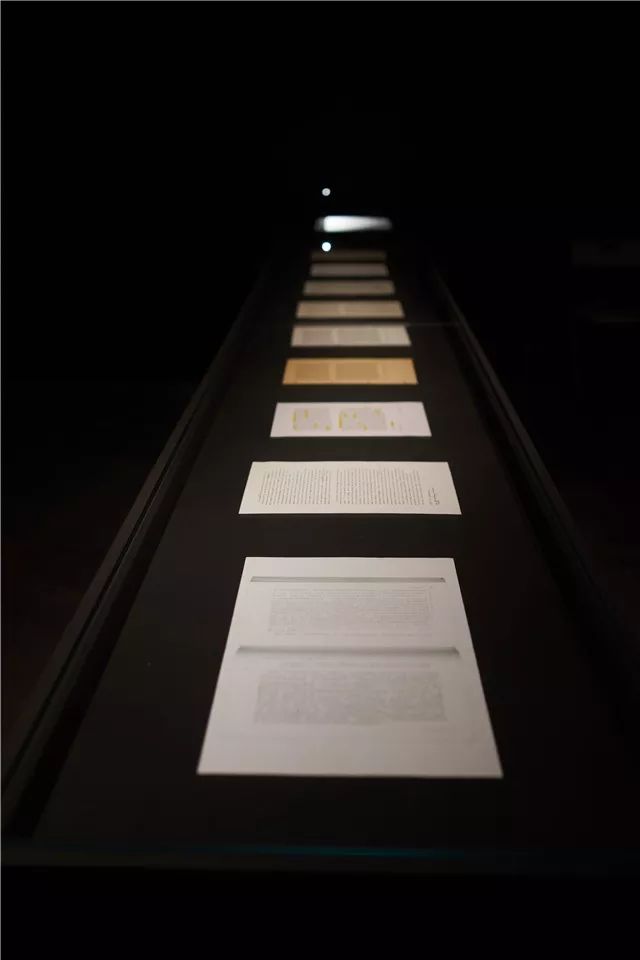

这个是展览的时候,我们工作室制作《地书》的一部分挪到了展厅,我们觉得这个项目是没完没了,这些材料是在生长的。我们还做了一个软件,不管是打英文和中文都会变成这种“符号语言”,这就出现了两个语言之间的交流站。这种符号语言是对位于所有语言的。

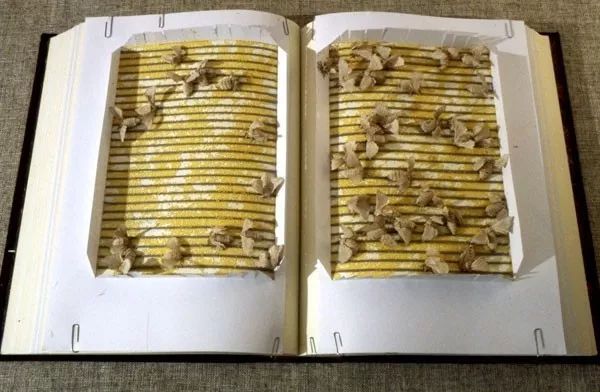

我后来把《地书》发展成了立体书。我后来策划了很多的展览和研究书在今天的功能。实际上,阅读被电子媒体取代了以后,书的功能改变了,书更多是作为文化情感的寄托物。还有一点就是,它成为了一个什么?它带了综合性,成为可爱、很招人喜欢的艺术品。你看,这个是晚上的12点时,这个人喝醉了,被朋友弄回家,然后找不到钥匙。

图为徐冰作品《地书》

下面讲一下911这个作品。这照片是我在纽约工作室前面,我亲眼看到这两个大楼倒下来。作为一个艺术家,面对这个事件不知道怎么办。几天后我在纽约下城收集了一包灰尘,当时不知道要怎么用。不过,我喜欢收集对我来说有特殊含义的物质(我不收藏艺术作品)。上一个世纪最后一天,我收集了一大摞《纽约时报》,这一天其实和其他每一天是一样的,没有什么区别,但是被人类搞得这一天非常特殊,你不知道该怎么办。所以,我就收集了一摞《纽约时报》。

这个事件我收集了这包灰尘,放在那里。后来读到了《禅学入门》这本书,就让我想到这包灰尘,于是做了这个作品。我把这个灰尘吹到展厅,之前是摆放了两行字模,这些灰尘吹了以后,再把这些字模移开,最后就显现了十七世纪六组慧能的诗句:“本来无一物,何处惹尘埃”。