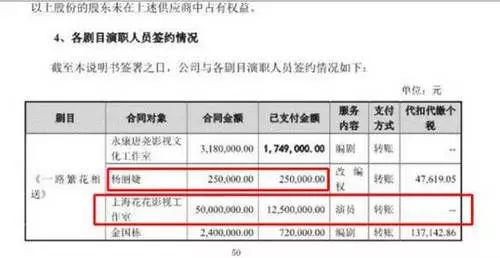

前不久,钟汉良与江疏影主演了一部电视剧《一路繁花相送》。近日,这部剧的制作方北京领骥影视文化发展有限公司公开了一份《公开转让说明书》,剧中几位演员的片酬一一曝光。

据了解,演员合同签署于2016年2月,其中,

钟汉良

所在的公司获得了

5000万

,作为钟汉良片酬。相较之下,女主角

江疏影

的片酬却只有

550万

,跟钟汉良差了接近10倍。演员

李晟

在剧中演女二,从合同来看,片酬大概在

150万

左右,相差同样很大。

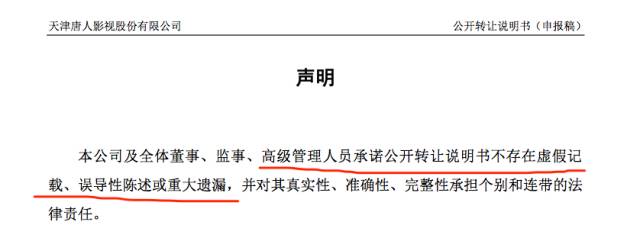

随着钟汉良等人片酬被传开,更多演员的最新片酬同时见光,而且那张截图出自企业转让说明书中,具备真实性!

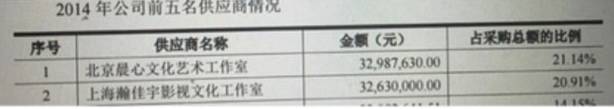

在2014年,唐人支付给

霍建华

工作室

1320万

,支付

刘诗诗

1500万

,支付

胡歌

1200万

。

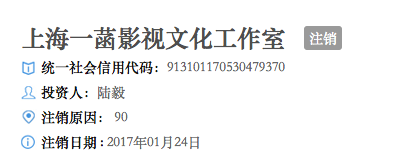

上面有一个叫做上海一菡影视文化工作室的,经过查找,是

陆毅

的工作室,那也就是陆毅的片酬是

1800万

。

2013年支付

吴奇隆

片酬劳务费

1700万

。

(以上截图均出自唐人转让说明)

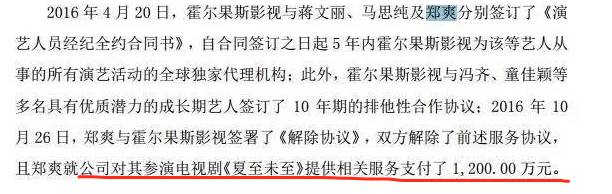

我们再看看

郑爽

,去年郑爽从首映时代撤股,当时的声明里面明确表明,《夏至未至》支付郑爽的费用为

1200万

。

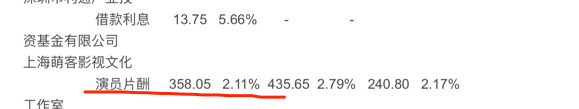

下面还有一份耀客传媒的公开转让截图,里面有一条关于

张萌

片酬的文字,片酬支付

350万

。

还有一个关于《离婚律师》里面,这个截图里,第一个是

姚晨

工作室,第二个是

吴秀波

工作室,也是就姚晨片酬

3290万

,吴秀波

3263万

。

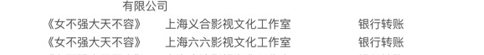

还有《女不强大天不容》片酬,

海清

1520万

,

杜淳

1290万

。

这样看下来,其实在2013-2015之间,演员片酬基本都在

1000-1800万

之间浮动,最高片酬可能就是姚晨的3290万。

高片酬的起因:演员明星化

是什么造成当今演员高片酬的局面?

这是一个系统性的毛病,得从演员的明星化讲起。