“高峰之路——新时代语境下的中国画传承与创新”大型系列活动由《艺术市场》杂志社主办,艺术市场惠风书画院、《艺术市场》美术馆承办。为了能够对“新时代语境下的中国画传承与创新”这一命题进行系统梳理,并对相关艺术家的成果进行理论探究,我们将进行纵向与横向的比较与呈现,选择当代具有代表性的画家就其作品和此命题进行深度访谈,其中山水、人物、花鸟各10位,希望借此契机让每位艺术家主动树立“高峰意识”,探索通往“高峰之路”的思想、方法,主动承担起复兴文化中国梦的历史责任,将“新时代语境下的中国画传承与创新”提高到新的认识高度。中国画要发展,要再现中国画创作的新高峰,必须做到传承与创新,这应该是广大艺术家的共识,但如何传承、创新,如何面对当今艺术领域“有‘高原’缺‘高峰’”的难题,

本刊推出“高峰之路”专题,特邀人物画家十位:王涛、冯远、刘健、崔虹、孔维克、马海方、丁密金、王辅民、李昀蹊、张培生,以期引起广泛的讨论和深入的思考。

1956年生于山东省汶上县。现为全国政协委员、中国和平统一促进会理事、民革山东省委副主委、世界孔子后裔联谊会副会长、中国美术家协会理事、中国艺术研究院特聘研究员、北京大学文化艺术研究所名誉所长、民革中央画院副院长、山东省文联副主席、山东省中国画学会会长、山东画院院长。

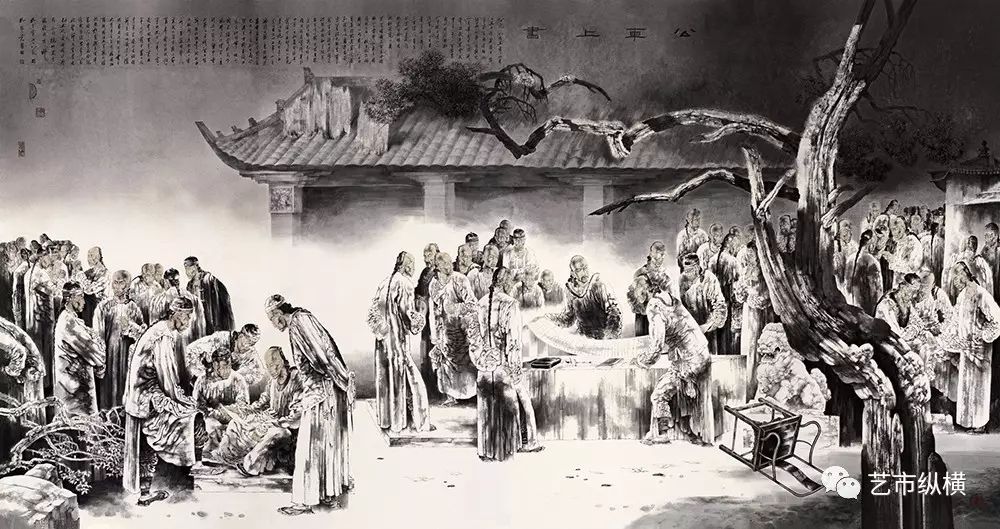

孔维克《公车上书》308×600cm 2009年

孔维克作为“文革”以后成长起来的水墨写实派人物画家,被列为“徐蒋体系”的第四代代表性人物之一,他从人物画的写生到创作,站在艺术的制高点上以现代生活中的感受为切入点,创作了以国家重大事件为代表的一系列现代题材的作品。在古典题材创作方面,他汲取古代绘画的元素和灵感,以工笔或小写意的技法,在古代意蕴的表达中注入时代精神推出了独具个性的“新古典”系列。另外,20世纪90年代,孔维克还创作了一系列带有乡土风情的作品,借鉴民间蜡染的技法,表现了一种返璞归真的艺术追求。将现代性与传统性相结合、现代性与笔墨灵魂相结合、现代性与生活化相结合,从而成就了孔维克独树一帜的绘画风格。

《艺术市场》:中国画自东晋就形成了明确的评价体系,谢赫《画品》中提到的“六法”至今仍是衡量作品优劣、高低的重要标准。请结合你的创作实践谈一谈对中国传统绘画的评价体系是如何理解的?

孔维克

:传统的中国人物画应该是以“成教化,助人伦”为宗旨,比如唐代壁画反映的是对人的教化和启迪。元明清文人画的兴起,使中国山水画、花鸟画得到了很大的发展,像梁楷的写意人物画,造型夸张,笔墨语言高度概括,在追求当代性的现代人看来,品位也是很高的,可以看出其形而上的审美观念。例如《泼墨仙人图》,虽仅两平方尺,却犹如鸿篇巨制。偌大的头颅,没鼻子没眼,犹似外星人的造型,此画意深、性舒、笔灵,看似简单的笔墨,但在800多年前,能有这样的审美高度,难怪在日本享有很高声望。然而这种形而上的审美往往很难被大众所接受,因为太多的抽象因素会被认为“不美”“看不懂”,所以,当代大写意人物画若要想继承梁楷、石恪的画法,俨然是一条艰难的道路,这样的画需要具备很高的艺术修养。

孔维克《孙中山先生在青岛》310×600cm 2013年

《艺术市场》:西方素描引入中国画创作后,水墨人物画的发展有了新的面貌,然而能解决笔墨写意性与素描准确性问题的突出贡献者较少,请问你是如何看待和解决这个问题的?

孔维克

:我学画初期正值“文革”,接触不到《画品》等绘画论著,美术品评知识的构建均来自老先生们的口口相传。第一次听到老先生讲解“六法”,说是中国传统绘画的评论标准时,我便心存疑问,认为“六法”不像是品评绘画作品的标准,而像是从各方面对作画要点的综合阐述,但当时没有充足的理据来证实这一观点。直到后来调入山东美协工作,参与全国美展的评奖活动之后,使我在困惑中有了更多的切身感受。例如,很多画家会问美展评选奖项的标准是什么?甚至有朋友会说一等奖作品就比二等奖作品好吗?尽管我们对质疑者给出了权威解释,但是他们的质疑也让我有同感,并不是二等奖就一定差于一等奖,甚至有些未获奖的作品也非常优秀。所以,就出现了一个问题:我们目前常见的是将各种不同观念的作品划为4个等级,即设置一、二、三等奖及优秀奖,这并不科学,因为目前艺术形式、观念多种多样,往往没有可比性,且每个人内心都有自己的品评标准。而在古代,在同一艺术观念下竟有相对科学的四品十二等级的划分。

后来,我在一次国际性的摄影大赛评奖中得到了很大启发。大赛没有设置一、二、三等奖,取而代之的是“最佳色彩奖”“最佳瞬间奖”“最佳形式奖”等系列专题性奖项。我很认同这种方式,认为全国美展也可以从“构图”“内容”“创意”“主题”等角度设置奖项。而且,在中国古代已有类似的“评选方式”——唐代评论家张怀瓘在《书断》《画断》中提出了“神、妙、能”三品的概念,朱景玄又在《唐朝名画录》中添加了“逸品”,称为“四品”,每一品又分上、中、下三等,这种品评诸家的方式非常智慧,而且同样适用于当下。因为当今评选专家的个人观念差异很大,无论现代性还是传统性的作品,都使用同一套评判标准,是不科学的,以致大家对评选结果得出莫名其妙、啼笑皆非的争议。所以,东晋谢赫提出的“六法”虽然具有品评的性质,但我更倾向“神、妙、能、逸”的品评绘画标准,其智慧的分析,对今天的书画界仍有重要的启迪意义。

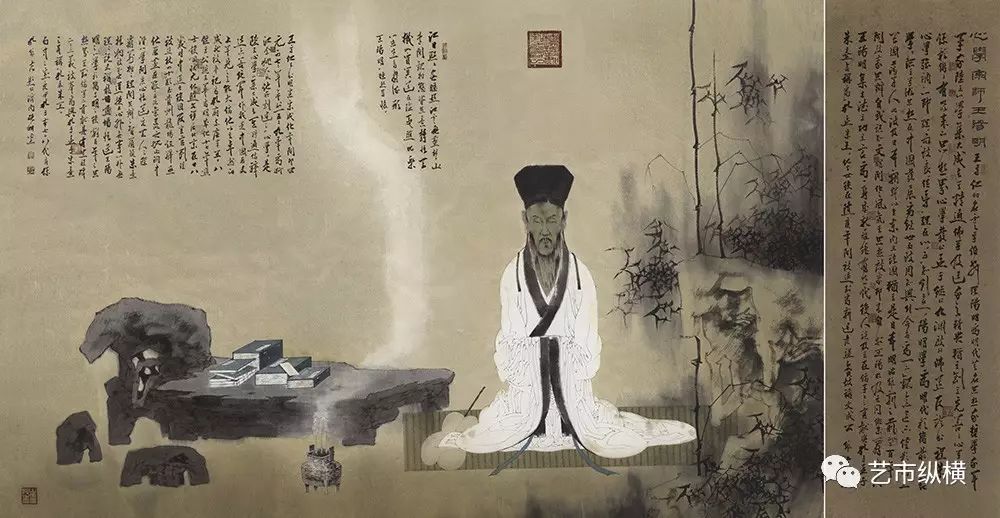

孔维克《心学宗师王阳明》180×360cm 2016年

《艺术市场》:在中国近现代的历史转折中,中国画受到西方文化艺术体系的冲击,中国传统绘画在某种程度上被动地面临改造或固守,如今在中西方文化交流日趋频繁的时代背景下,你如何看待20世纪以来中国传统艺术的调整、东西方艺术语言的融合?如何理解中国绘画中传承与创新的关系?

孔维克

:国家美术创作的整体走向是时代特征的反映,从近现代东西方艺术交流中已经看到中国传统绘画的不断调整和整体走势,在“徐蒋体系”的影响下,写实人物画跟随时代的发展进行着“改头换面”,即是中国绘画创新的最佳例证。中国近现代的历史转折是从1840年鸦片战争开始,政治体制的改变使社会随之转型也影响了绘画的发展进程。五四运动以后,当时陈独秀、鲁迅、陈师曾等人倡导中国画的改良与创新,认为传统的中国人物画形式和技法已经不能表现丰富多彩的现实生活,必须彻底革命。“徐蒋体系”应运而生,彻底改变了中国人物画的面貌。徐悲鸿留法回国后,创作了《愚公移山》《泰戈尔肖像》等改良探索性的国画作品,研究如何在中国传统笔墨中融合西方的造型理念,推出一种新的样式。蒋兆和虽然没有出国留学的经历,但他的创作受到了徐悲鸿等人留学海外带回的西方艺术理念的影响。二者虽然画风不一,但内核相同:现代人物画是在新的文化观念和社会需求下,融汇传统笔墨与西方造型而形成的一种全新的绘画形式,他们将中国人物画由表现古人的程式化风格转化为表现现代人生活的写实人物画技法,这一全新的中国人物画品种被称为“徐蒋体系”。“徐蒋体系”绘画理念是推动古代人物画向现代人物画转型的伟大创造,这种表现生活的现代人物画体系一直发展到今天,在当下的绘画格局中占有一席之地,起到了表现生活、反映时代的作用,非常符合我国的国情,反映了人民生活和时代背景,并且产生了一系列的优秀作品。

孔维克《矿工写生——傅村矿青年矿工刘峰》180×96cm

《艺术市场》:纵观中国当代绘画的创新之路,我们还需要解决哪些文化问题?

孔维克

:绘画体系的变革与创新离不开人们所处的文化环境,而当代文化的构建即是来源于人们对社会发展的认知。例如,“改革开放”初期,人们通过更多途径了解或接触到了西方发达国家,曾认为“中国太落后,甩在了世界的外面,我们要走向世界”,实际上就是走向西方,盲目向往“蓝眼睛、黄头发”的国外文化,从而在崇洋媚外的思想潮流下产生了“不自信”的艺术形态。至20世纪80年代末期,随着中国的经济文化快速发展,社会形态、文化面貌发生翻天覆地的改观,在文化艺术界出现了系列以“碰撞”为主题的文化活动,中华民族的文化自信逐渐觉醒。

到90年代,国内已经有很多城市与国际连线,进行平等对话,这一期间吸引了大量的海归艺术家回国发展。到21世纪初期,中国成为世界第二大经济体,各行各业的崛起与飞跃有目共睹,树立“文化自信”的同时创造了属于这个时代的“文化奇迹”。就美术创作方面,艺术家要在传统文化里挖掘有价值的东西融合当代元素,运用全新的艺术语言来描绘中国的伟大变革,要在国际上彰显中国艺术独特的现代风采。

孔维克《武警战士写生——武警战士李沛龙》180×96cm 2016年

《艺术市场》:美术院校和艺术机构对青年艺术家的教育和引导上是否还不够?

孔维克

:落脚到当代青年艺术的倡导方面,各大美术院校以及画院等艺术机构,对培养学生的基本功及造型能力方面重视程度不够。一是现在的信息化、快速化社会使人心浮躁,难以沉下来练功。因为造型能力的训练需要投入大量的精力,而且十分枯燥,很多青年学生不愿意付出辛劳,转而倾向于新水墨的试验与探索。二是照相机的普及使学生及青年画家懒于深入生活,动手写生、动手能力大大弱化了。三是不少知名画家尤其是美院老师,在校教学即提倡各种观念,自己是很知名的有个性画家,但不一定是好老师。使学生走捷径,轻练功。再则,新水墨作为青年群体对西方文化的认知和探索本是无可厚非,新水墨对中国画的创作也有一定的启发和借鉴意义,而且各种不同的创作形式和艺术观念可以让当代水墨画坛更加丰富多彩。但是,当下新水墨创作在方向性上有所欠缺,很多创作既无过硬功力,也无深刻内涵。从中国文化角度看,不能表现我们这个丰富多彩的现实生活;从国外艺术角度看,是西方艺术的翻版,认为不代表中国,往往两头不落。所以,对于青年艺术群体的培养,应该倡导和呼吁艺术机构从学科建设和美院培养上加强艺术家的造型能力,在学院中就要打好素描、速写、色彩、透视、解剖等美术功底,步入社会之后,再进行艺术家的个性化探索。而且从国家重大题材创作成果来看,很多老一辈画家渐渐力不从心,年轻画家后继无人,已经发出信号,令人担忧。

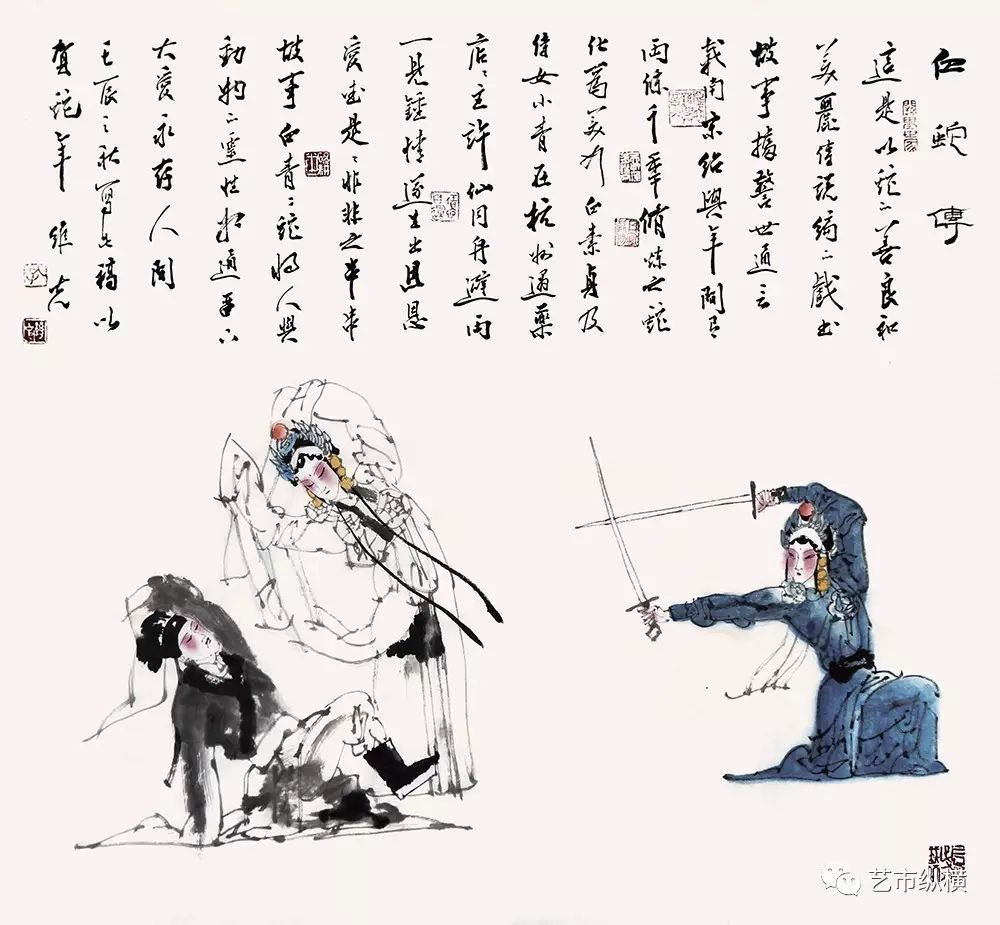

孔维克《白蛇传》68×68cm 2013年