今天一大早,一个重磅新闻,爆炸在朋友圈里,引发众多业内人士热议。标题为:

第11届作家榜震撼发布!“达康书记”闯进作家榜,《人民的名义》编剧吸金1400万!白岩松蝉联明星作家榜首富,孙悟空位居第七!

小编看后,惊呼“这到底是什么鬼?”

这条新闻,由公众号作家榜,封面新闻发布,看到琳琅满目的作家排行收入表,不禁让人心里一颤,从他们所呈现的图表,足以推断,这分明就是一个

假榜单

!

请问这位发榜单的机构,你从哪里收集来的这些大数据?在没有任何依据的情况下,你所谓的编剧作家榜又是怎么制作出来的?如果说闭门造车,就可以制作出一张千疮百孔的假榜单,提高阅读量,岂不成了最大笑柄!真实厉害了!还印刷成了报纸,刊登在首页,污染贵圈的责任、你承担的起吗?

以下是小编根据这份“

编剧作家榜

”所做的基础信息调查

(由于榜单实在辣眼睛这里就不放了,如有兴趣大家请自行搜索)

1 /

没有调查,就没有发言权

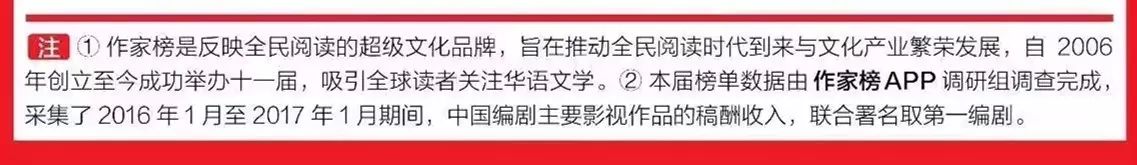

编剧作家榜单的图片上显示,此数据是由作家榜APP调查组完成。

那么请问,这里每位编剧的价格,都是从何而来?收支情况从哪里获得,是道听途说,还是之前看过编剧签订的合同。参考的标准又是什么?

以上小编所做的“基础信息调查”虽不权威,但至少我们对编剧以及作品信息,进行了基本的核实。不过我们采用的是最笨的方案,就是

看片头字幕

。对,你可能会说,我们例举的作品只是该编剧的经典代表作,但你凭什么就认为该代表作,足以证明该编剧应该处于榜单的什么位置?更何况,榜单中还存在编剧与作品信息不匹配的情况。

(这个我们后面会详细举例说明)

2 /

为了

蹭热点,不怕树大招风吗?

编剧作家榜的图片还显示,该榜单采集于2016年1月到2017年1月,可周梅森老师编剧的《人民的名义》,于2017年4月播出。今年的标题是借着《人民的名义》里,正在风口浪尖的周梅森老师,凭借4月11日的全民阅读日,炒出话题点。

3 /

“稿费”

“版税”傻傻分不清楚

编剧作家榜单上所述的版税这一说法是有误的,下面我们就来详细解释为什么编剧的费用不能叫版税。

什么是版税?

版税,严格来说不是一个影视行业的用语。从法律规定来看,目前“版税”这个术语只能应用于图书出版行业。

《出版文字作品报酬规定》(1999年4月15日发布)

第四条

支付报酬可以选择基本稿酬加印数稿酬,或版税,或一次性付酬的方式。

版税,指出版者以图书定价×发行数×版税率的方式向作者付酬。

第九条

版税标准和计算方法

版税率

:原创作品:3%-10%

第十二条

采用版税方式付酬的,著作权人可与出版者在合同中约定,在交付作品时由出版者向著作权人预付最低保底发行数的版税。作品发行后出版者应于每年年终与著作权人结算一次版税。首次出版发行数不足千册的,按千册支付版税,但在下次结算版税时对已经支付版税部分不再重复支付。

版税,只是作家在图书出版时收取“稿酬”的一种方式,与图书发行的模式密切相关。

从字面意义上来看,版税与版权密不可分,作家可以采用版税的方式收取报酬,是因为作家本身完整的持有作品著作权。而在影视行业中,影视剧的著作权毫无疑问的属于出品公司,而根据目前的行业现状来看,很多时候剧本的著作权也同样属于出品公司。

从这个意义上,编剧没有“版权”,自然称“版税”也就不太合适。

在影视编剧行业中,没有办法确定“定价”(买书的都知道,定价跟买书款还是有差别的)和“发行数”,影视剧的发行通常只发行几家电视台,定价也好发行价也好基本与编剧无关,版税率就更是无稽之谈。

4 /

为何这些剧

的编剧都不在?

编剧作家榜上列举了众多电视剧剧目,但在2016年1月到2017年1月这一年期间,还有很多热播剧的编剧,并未提及。

例如,《少帅》、《亲爱的翻译官》、《幻城》、《老九门》、《微微一笑很倾城》、《小别离》、《麻雀》等。所以说,这份编剧作家榜,并不是一个在大数据全方位调查结果下的真实系统统计数据。

5 /

还蹭“

潘金莲

”热点呢?

如果是一份严谨的榜单,那么在类型的划分上是不是得有一定的统一性?很明显,电影和电视剧的编剧稿酬标准是不同的,但是,在榜单所例举的30位上榜编剧里我们看到了编剧刘震云老师,例举的代表作是电影《我不是潘金莲》,这作何解释?

6 /

编剧“

陈建忠

”到底是谁?

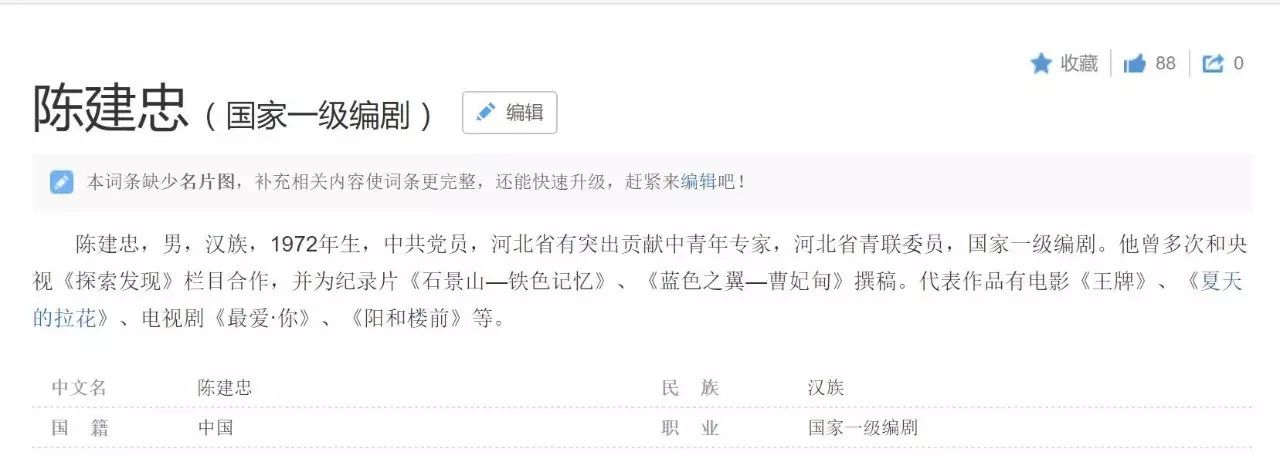

更有意思的是,榜单第十六位编剧写的是

陈建忠

,代表作品写的是《煮妇神探》。但是,《煮妇神探》片头的编剧署名是这样的:

于是小编搜索了一下该编剧的百科。如果没有错误的话,该编剧的籍贯应该是河北(有待考察)。

但是,我们榜单里是这样的。

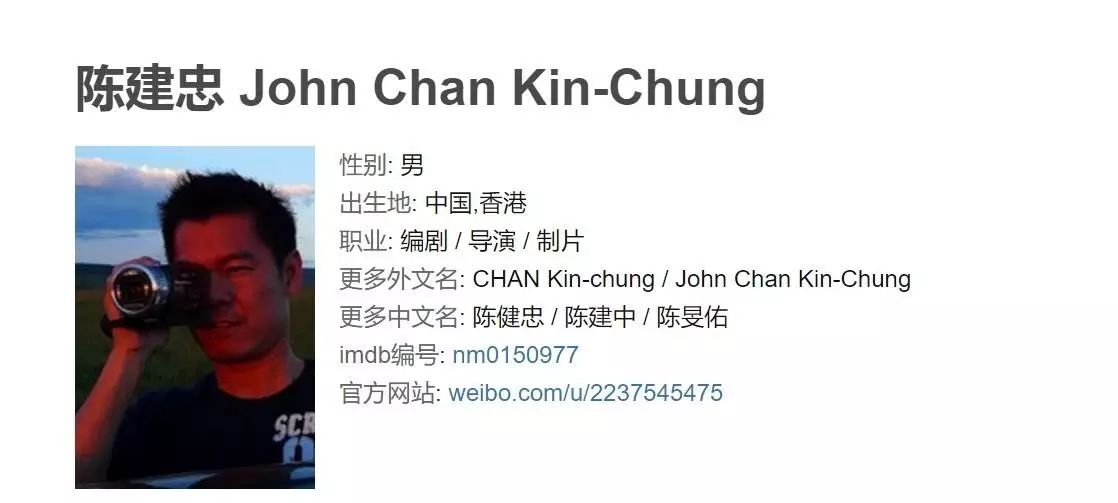

说到籍贯是中国香港,我们到认识另一位编剧,

陈健忠

。他的代表作品有许鞍华导演的《千言万语》,曾入围第19届香港电影金像奖最佳编剧。近期的作品有董子健主演的电影《少年巴比伦》

(根据履历推断,该片编剧应该就是这位来自中国香港的陈健忠先生)

。但为了确保我们这位香港编剧确实叫陈健忠而非陈建忠,我们找到了电影《千言万语》的片头署名:

不过豆瓣的介绍是这样的。

是不是你们所谓的大数据,仅仅是来自于复制豆瓣?

7 /

未制作(或播出)的作品竟然列为经典代表作?