作者:劳东燕 来源:劳燕东飞

原题:为自己挣一片似锦繁花

本文是我在光石法学院的公益讲座《大学生活与职业选择:理想与现实之间》中的部分内容,主要谈女性成长的话题。本文在录音稿的基础上,做了较大的修改。

在传统社会中,女性的角色就是贤妻良母。一个女性,她最重要的身份就是某人的妻子或者某人的母亲,不是作为独立的个体而存在。即便到了现代社会,社会伦理中对于女性也依然有这样的要求,相当地顽固。

一般的家庭,夫妻双方如果工作都忙,在抚育孩子上面肯定要有一方做出牺牲,在中国基本上都是女性做出牺牲去照管家里。这样的牺牲经常号称是女性自愿,其实又有多少是出于真正的自愿呢?大多都有被迫或不得已的因素。

《82年生的金智英》该片改编自同名女性主义小说,讲述1982年出生的三十多岁平凡女性金智英,某一天突然觉得自己的言行变得很像自己的妈妈和姐姐,之后在她的家庭中和她身边发生的故事。

所以,在现代社会中,像贤妻良母这样的要求,仍然是社会、家庭对女性首要的角色期待。这样的期待对女性会构成重大的压力。

一旦无法达到这样的角色期待,女性就可能受到来自家庭与社会的谴责。

长久浸染于这样的社会环境,基于外在期待内在化的缘故,女性内心也容易产生自责心理,只要在工作上投入较多,就会觉得自己不是好妈妈、好妻子。

与此同时,受现代社会个人主义思潮的影响,无论是社会还是女性自己,又经常会认为,女性应该独立自主,应该自己养活自己,应该有自己的事业。

所以,人们理想中的现代女性,既要能努力挣自己的事业,又要能守护好自己的家庭。套用流行的表达,那就是既要貌美如花,又要赚钱养家,还要会干活带娃。

但是,对于一般女性而言,这根本就是一个难以完成的任务。所以,即便身处现代社会,理想中的女性和现实中的女性,往往会有比较大的差距。

身处底层社会的女性,处境自是更为艰难。 当下,社会对于女性的要求是:

一方面,你能努力地挣自己的事业,另一方面,你又得是贤妻良母,能够全心照顾孩子,将家庭经营得有声有色。

这也是为什么,职业女性总是会不断地被追问:

如何平衡家庭和事业?这样的问题,何曾见过追问身处职场的男性。 答案是平衡不了。

你在事业上投入多了,在家庭上自然投入就少。如果两者都要兼顾,就会疲惫不堪,焦虑不堪。毕竟女性也不是铁人。

所谓的“女子本弱,为母则钢”,主要就是用来在心理上绑架女性的。

我很不喜欢类似的表达,看起来支持女性,张扬女性的无私与伟大,实际上是用来压制女性的,将压力全部转移到女性身上。

说到底,事业和家庭之间根本没有办法平衡。

时间与精力在事业上投入多了,在家庭上的投入自然就少了。

很多家庭,选择让女方无条件地舍弃自我,放弃正常的社会交往,来换得家庭内部的平衡,这对女性来说很不公平。不是说不应该为家庭做投入,而是说,为什么做出牺牲的总是女性? 女性的自我牺牲,为此承受代价的其实并不只有女性自身。

人们经常忽视,女性生存状态的糟糕,对孩子、对家庭、对社会的反噬效果。 全盘回归家庭,不只是会让女性的世界会变得越来越逼仄,丧偶式的育儿,对孩子的培养也相当不利。

且不说父亲在孩子成长过程中的缺席,

一个在逼仄世界中生存的女性,可能培养出格局大视野宽的孩子吗?

估计连确保孩子的身心健康都很难做到。

一个被迫回归家庭的女性,一个独自承担家庭生计的男性,不可避免地会将巨大的焦虑与压力传递给孩子,更易于让孩子陷于内卷化的竞争而不可自拔。

更何况,作用力往往是双向的,女性在受到控制的同时,为获得内心的平衡,往往也会下意识地去控制别人。而在她的世界里,只有孩子与丈夫。

在这种情况下,要么是孩子,要么是丈夫,会受到她的控制,只不过是以另一种方式。中国家庭亲子关系的紧张,虽然根源复杂,但很难说与此没有关系。

在家庭生活中,夫妻双方都需要做让步或者有一些博弈。在某个阶段,一方投入家庭多一些,在另一阶段,另一方投入多一些,或者相互分担家庭性的事务。不应要求女性全力投入或者必须投入更多。

年轻时候悉心寻觅的伴侣都是相见两欢,为什么进入婚姻之后,走着走着就会出现相看两厌的局面?

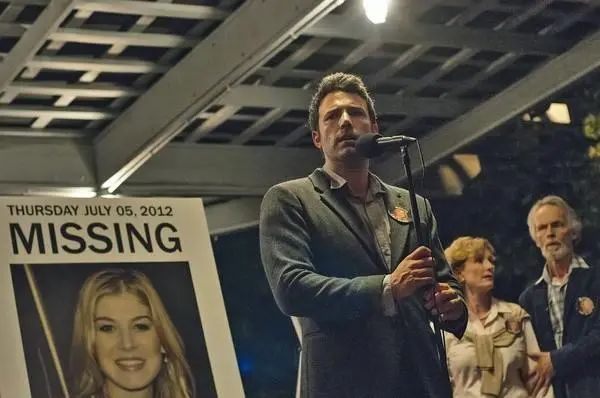

《消失的爱人》该片讲述了平凡又恩爱的一对夫妻,突然有一天妻子却消失不见,丈夫通过各种方式疯狂寻找,然而在妻子留下的一本日记中却发现,种种线索都表明是丈夫将妻子杀害。

这在中国是极为普遍的现象,原因自然很复杂,人性的善变、审美疲劳等因素都有影响。但其中,

也与社会分配给女性的角色有关。

女方在婚姻家庭中投入很多,做出很多让步与牺牲,就很希望对方能在其他地方对自己进行补偿。在劳累疲乏的同时,总会觉得对方对自己不够好,然后就会心生艾怨与嫌隙,很难保持年轻时的温柔体贴,也没有心情来收拾与打扮自己。

男方也会觉得,他在外面那么辛苦,家里的钱主要是他挣的或者全部是他挣的,原本希望回到家里就有温暖可人的妻子嘘寒问暖,结果女方总是一副怨妇的心态,不修边幅越来越像黄脸婆。

随着时间的流逝,慢慢就会把年轻时的温情都消磨殆尽,从相见两欢,最终走到相看两厌。

我经常觉得,中国女性像花那般的年龄时段,特别地短,就像昙花,在短暂地自由绽放之后,就迅速地枯萎了。不是说没有例外,但通常是如此。包括我周围的很多女性,那种因长期辛劳而憔悴不堪的气色,经常给我一种花朵枯萎的感觉,让人不由地痛惜。

女性在年龄渐长之后,如果既没有内在的强大自我作为支撑,又缺乏来自丈夫与家人的怜惜关爱,很容易丧失活力,丧失自我的生命力。

这多少是由于社会与家庭对女性的角色期待与压力而造成。

一旦结婚生育,妻子的角色,尤其是母亲的角色,会理所当然地被认为是女性首要的角色。她是某人的母亲,是某人的妻子,独独不是她自己。

《末路狂花》是由雷德利·斯科特执导,苏珊·萨兰登、吉娜·戴维斯主演的公路冒险电影。影片讲述了生活不如意的家庭主妇塞尔玛和同样孤独的女友路易斯去郊旅行散心,却因意外杀人而逃亡的故事。

现在全职主妇越来越多,包括很多受过高等教育的女性,也有不少选择当全职太太。我是不赞成女生做这样的选择的。

如果全职太太是一份职业的话,那也绝对是高危职业。

曾获“全国最美乡村教师”的张桂梅校长,最近被骂得很惨,因为她骂了一位选择当全职太太的女生,让对方滚出去。

我很理解张校长为什么会骂那位女生,也认同她的立场。这真的是一个阅尽世事的过来人,以一种看似激烈的方式,对其他女性发出的用心良苦的警示。

攻击张校长的一些女性,将自我放弃当作一种自由,为强制自己做出牺牲的不平等的社会结构背书,岂不糊涂至极?

试问,有多少女性是真正发自内心地自愿选择做全职太太?又有多少父母会愿意将女儿培养成全职太太?

在我看来,相比于其他女性,那位女生的确更不该做出这样的选择。作为一名经历艰难才走出底层困境的女性,她有自己往上走,并帮助后来者的义务。从道义上说,受人玫瑰,在力所能及的情况下,理应承担将玫瑰传递给他人的义务。

她却在自己摆脱困境之后,选择进入私人领域,选择为特定的一位男性服务。这样的选择至少是不值得称道的。好在,受到张校长的斥责之后,这位女生迅即改变了她的选择。

所谓的有选择当全职太太的权利,其实有些可笑,更多的是一种借口。这种所谓的权利,会让女性的社会处境变得更为糟糕,也会让两性关系变得越加地不平等。

宣扬女性有选择当全职太太的权利,类似于宠溺或是捧杀,看似充满善意,实则不仅贻误自身,也会让女性群体在社会上越来越难以立足。

现实是,女性当上全职主妇之后,在家庭中往往就不太有地位

,在社会评价中,大家也都会觉得女性没有工作,是靠丈夫养着。虽然也有个别女性在全职之后,不断地自我上进,包括找到不错的兼职工作,但这样的女性必定是少数。

试想,如果回归家庭真有这么好,这么有利于自身的发展,为什么这样的福利男性竟不想共享呢?对普通女性而言,想要从琐碎而磨人的家务中,持久地找到乐趣,或是借以不断地提升自我,怕是痴心妄想。

有一部美剧《傲骨贤妻》,给我印象很深。这个剧讲的是,一位学法律的女性,婚后一直做贤妻良母,她丈夫在州里是重要的政治人物。后来她丈夫出轨,两人就离婚了。这位女性在人到中年之后,重新走上职业化的道路成为一名律师,事业有成,感情上也有新的收获。

我读到一篇针对该剧所写的精彩影评,其中点出了一个非常重要的事实:

任何时候都不要指望婚姻拯救一个没有进步的你。

很多人都认为婚姻是女性的第二次投胎。对于女性而言,婚姻当然很重要,但如果指望婚姻来拯救你,指望婚姻实现个人的价值,让你的人生圆满,基本上都是会落空的。

这是因为,

婚姻的最大意义不是忠诚,而是成人之间伟大的友谊,彼此不渗透,不求证,不表忠心,以专业收获尊重,以人格取得信任;伟大的友谊不是事无巨细地参与对方的生活,而是在惺惺相惜中保持和而不同。

婚姻的最大意义不是忠诚,而是成人之间伟大的友谊,彼此不渗透,不求证,不表忠心,以专业收获尊重,以人格取得信任;伟大的友谊不是事无巨细地参与对方的生活,而是在惺惺相惜中保持和而不同。

因为是夫妻关系,很多人往往事无巨细,想要卷入到对方的生活中。尤其是女性,由于将关注重心放在家庭上,放在丈夫身上,更容易有这样的倾向。

在我看来,比较理想的婚姻关系,夫妻之间应该像是两棵树。相互簇拥相互支持,但仍要彼此独立,按自己的意愿与方向不断成长。

两棵树的成长,不见得同步,也不见得都长成同样大小,但每棵树都该有自身的生命力,不依靠对方而存活。

然而,现实的婚姻中,两个人走着走着,往往一棵还是树,另一棵却变成菟丝花,紧紧地缠绕在树上。菟丝花的生命力,依赖于树的供养,需要靠树才能存活。

从现实经验来说,成为菟丝花的,往往是女方。

看起来是有了依靠,但指望另一个人而存活,该是多大的风险?

这样的家庭结构既不平衡也很脆弱,因为要祈求对方无病无灾,职场发展顺利,还要祈求对方始终如一保持初心。

扪心自问,你能确保自己不变吗?如果自己都难以保证不变,怎么就能对别人有这么大的信心?

所以,中年以后一旦离婚或男方出轨,女性通常就会比较惨,为什么?因为女性在过程中变成菟丝花了,就生长在对方的枝干上,靠树的滋养而活。一旦对方离开或表达想要离开的意愿,就等于原来寄生的那棵树不让你寄居了,这时候女性的整个人生就容易垮掉。

所以说,如果自己没有成长、没有进步,是根本不能指望婚姻来拯救的,婚姻没有办法拯救一个人。

中国女性有了孩子之后,会觉得丈夫好像变得可有可无,但孩子是绝对不能放弃的,认为孩子就是自己生命的全部,或者至少是生命的主要组成部分。一旦孩子长大不再需要妈妈随时在侧之后,女性往往就会找不到自己的人生目标。

很多时候女性觉得孩子离不开自己,认真一想,恰恰是女性自己在心理上依恋孩子。

孩子离不开母亲的时间其实特别地短,主要是幼儿园和小学前几年。基本上,到了小学高年级,孩子就不那么需要妈妈了。只不过因为,当女性将主要精力放在孩子身上时,会觉得孩子特别需要自己,孩子完全离不开自己。

就像纪伯伦的《你的孩子其实不是你的孩子》与龙应台的《目送》所描述的那样,父母和子女之间,最终父母是需要目送子女离开的,子女并不是父母身上的一部分,他/她也没有办法来承载父母的梦想。

纪伯伦在那首诗中就讲,你的孩子其实不是你的孩子,他们虽然通过你来到这个世界上,但是并不属于你。作为妈妈可以庇护的是他们的身体,不是他们的灵魂,他们的灵魂是属于明天的。

纪伯伦用弓和箭的关系,来比喻父母和子女之间的关系,我是很赞同的。作为母亲,担任的就是弓的角色,而儿女就是从你那里射出的箭。

女性当了妈妈以后,如果希望儿女成才,自己就应该成为有实力的弓箭手。因为只有弓箭手有实力,才可以用尽全力把弓拉开,将箭射得又快又远。

我始终认为,无论如何,女性不应该将孩子捆绑在自己身上,也不应该把自己的后半生捆绑在孩子身上。如果自己有梦想,就努力地自己去实现。

自己的梦想,要是让孩子去承担,对孩子来讲是不公平的。孩子凭什么承载你的梦想呢?这种捆绑式的爱,对于被爱的人来说,更多时候像是牢笼,是不可承受之重。

前段时间,我看到一位妈妈写她如何帮助儿子学习的文章。为了让孩子能考上清华北大,这位妈妈在孩子上中学的六年中,每天都是中午下班就匆匆回家,傍晚也是这样,全力以赴将孩子需要学的各科知识都先自己学会弄通,之后再给孩子仔细讲解。

她的孩子虽然也相当努力,但最终没有考上清华北大,考上的是武汉大学。武汉大学自然也挺好的,但是这位妈妈自述,她得知是武汉大学后,自己想着想着就突然哭了。因为她觉得孩子虽然考得不错,但是与她的巨大投入相比还是不相称,多少有些堵心与委屈。

我看到留言中,绝大多数都是为这样的母爱点赞的。当然,也有个别持不同的看法,大意是如果你将这样的努力放在自己的工作上,自己的事业不知道会做得多好。我成为不了这样的妈妈,也不建议法学院的诸位女生成为那样的女性。

我觉得没有必要,每个孩子都有自己的命运。如果孩子完全要靠母亲这样带着才能做得还不错,我很担心他/她大学时会管不住自己,连基本的学业都难以完成,更不要说是今后的人生。

更何况,这样的母爱就真的无私吗?其实同样是要有回报的,只不过是以孩子功成名就的方式。

这样的回报,又有多少孩子能够承受呢?这样的母爱,让孩子的翅膀从一开始就变得相当沉重,难以按自己的意愿轻装翱翔。

假如我是这位孩子,估计未必想要这样一份沉重的母爱。 说到底,父母和子女之间的关系,是一段缘分,更像人生旅途中的一次偶遇。相遇是缘,但孩子终究只是自己旅程中的过客。相伴一段,就只能目送他/她离开,他/她有自己的人生要走。