视频

版

↓↓这次没忘加视频 ↓↓

图文版

在希腊神话中,普罗米修斯被宙斯绑在山顶的巨石上,每天被老鹰啄食肝脏。

为的是惩罚他把火偷给人间,给了人们生活所需的最后一样必备之物。

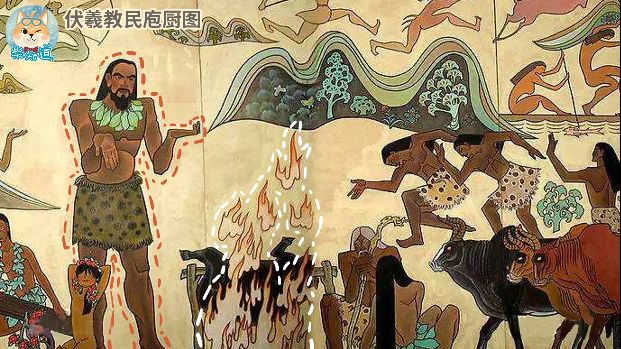

在中国神话中,三皇五帝中三皇之一的伏羲不忍看着人们遭受苦难,于是教会了人们用火,而后才有了璀璨的华夏文明。

火在许多神话故事中都被描绘成人这个物种起飞的重要依仗,现实世界也是如此。

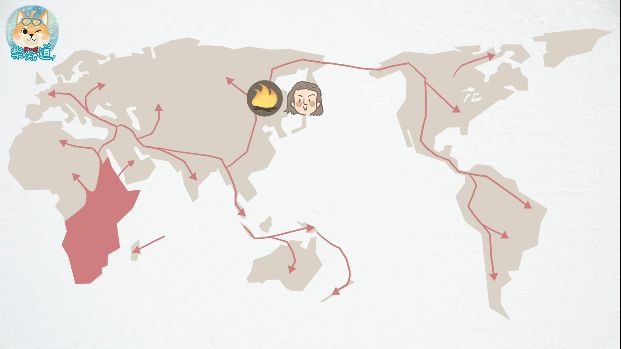

人类早在石器时代就学会了利用火,

火为人们抵御了寒冷,驱赶了野兽,让人这种没毛的两脚兽可以走出非洲大草原,在一些高纬度的地方生存下来。

同时

火还可以用来做饭

,之前茹毛饮血的人们自此过上了一天三顿小烧烤的日子。

经火烹制过的食物,更易咀嚼和吸收,

让人可以花更少的时间摄取更多的营养。

再加上火还在某种程度上“延长”了白天的时间,

人们有了更多唠闲嗑的机会,这也就促使了早期社会的形成。

毫无争议,玩火成了人类进化过程中掌握的最重要的技能之一。

数十万年来,火帮助人类走上了食物链的顶端,但同时也让一个问题困扰了人们数十万年。

最初人们只能从最直观的现象中寻找答案,一截木柴燃起火焰,最终化为土样的灰烬。

所以我们很容易直观地认为火是一种物质。

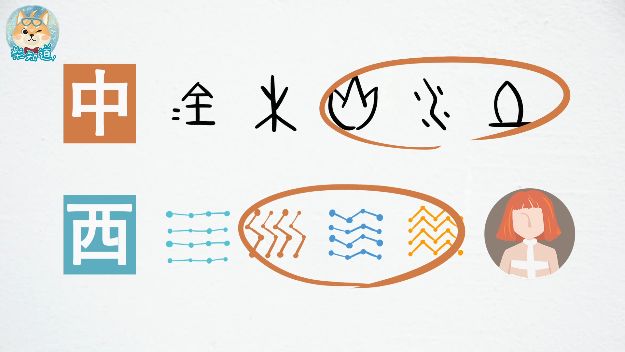

早期的中西方文化在这一点上达成了高度的共识。

无论是中国五行还是西方的五大元素,其中都把火 水 土 列为了构成世界基本元素。

西方的炼金术和中国的炼丹术在这种思想的指导下发展起来,成了

早期化学

的雏形。

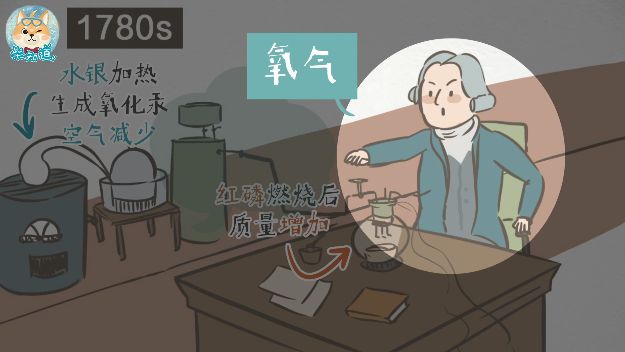

直到18世纪80年代,法国的拉瓦锡注意到红磷在燃烧后质量非但没有减少反而增加了,

随后他又尝试将水银放在密封的曲颈瓶中小火慢炖了12天,发现在生成红色的氧化汞的同时,瓶中的空气也减少了五分之一。

这意味着有一部分空气也参与了燃烧过程,拉瓦锡给这种气体起了个名字,叫做氧气,并以此叩开了

现代化学

的大门。

现在我们知道,燃烧的本质就是可燃物和氧气发生的化学反应。

当我们凝视火焰时,我们其实是在看一团飘忽不定的气体。

而要想解释为什么这团气体会发光,我们还需要借助一点简单的量子物理知识。

我们知道,光是一种波长介于400-760nm之间的电磁波,而你可能又听过这么一句话:

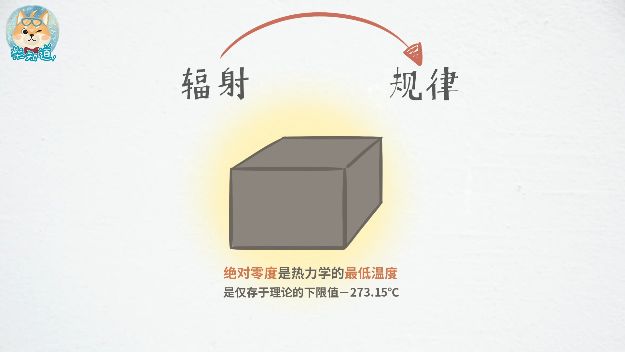

凡是温度高于绝对零度的物体,都在向外辐射着电磁波。

现在我们对这句话再多深入了解一点点,“辐射”这件事情并不是随心所欲,而是遵循着一些基本的规律。

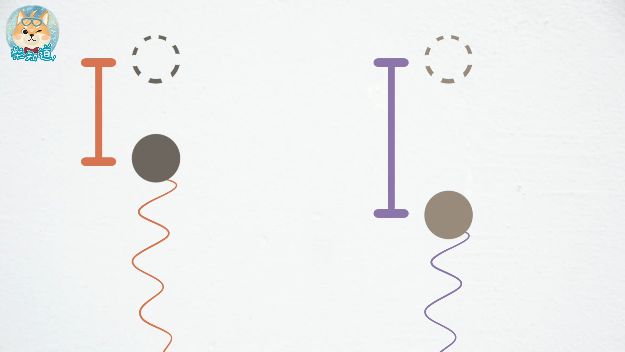

分子或原子从较高的能级跃迁到较低能级时就会辐射出电磁波,电磁波的波长取决于两个能级之间的能量差。

不同物质的能级分布不同,因此辐射出的电磁波的波长组成也不相同。

换句话说,在相同的条件下,不同物质发出光的颜色也是不一样。

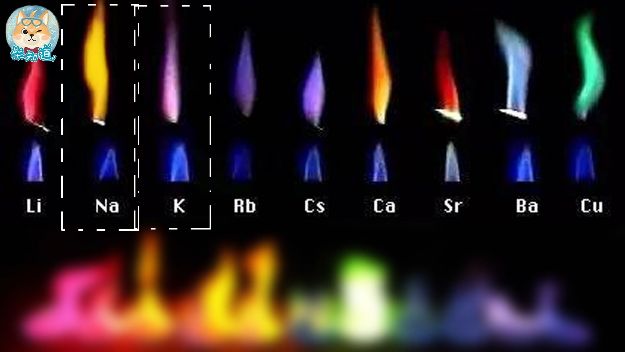

比如在焰色反应中,钠元素会让火焰呈现出黄色,钾元素会让火焰呈现出浅紫色

人们就是根据这一性质,在火药中加入不同的金属元素,制造出各种颜色不一样的烟火。

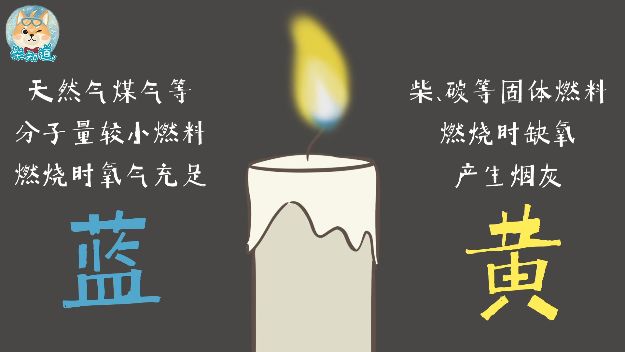

而烛火的颜色就更复杂一些了。

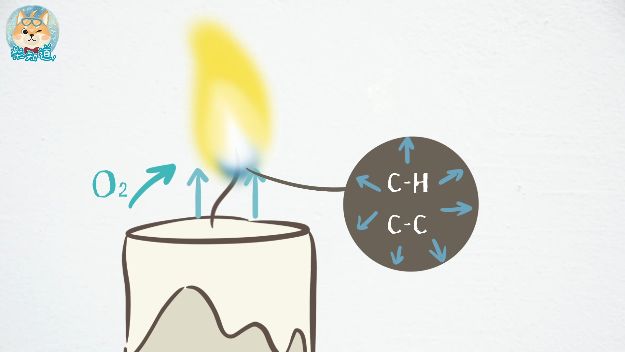

蜡烛的主要成分是“很长很长”的烷烃类物质,在火焰的下方,融化的石蜡沿着灯芯到达火焰底部,在那里变成蒸汽。

这些蒸汽在重力的作用下被推向上方,和从周围卷进来的氧气充分混合并开始燃烧。

产生的能量激发了甲基炔和双碳原子等燃烧中间产物,辐射出蓝色的光。

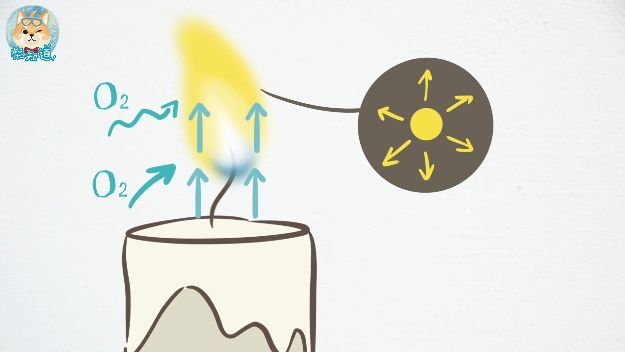

再往上走,燃烧变得更为剧烈,同时混合气体中的氧气变得不足,

许多不完全燃烧的碳聚集成细小的烟灰

,在吸热后辐射出的光呈现出明亮的黄色。

所以蜡烛的火焰其实正好表现出了生活中最常见的两种火焰颜色。

天然气,煤气等分子量较小的燃料在燃烧时一直氧气充足,因此火焰颜色可以一直保持蓝色。

而柴、碳等分子量较大的固体燃料在燃烧时总会有部分环节缺少氧气产生烟灰,最终烟灰辐射出的黄光完全盖过了底部的蓝光,整个火焰看起来就会很黄很暴力了。