讨论背景:喜舍杯中国住宅设计总评榜的年度圆桌会议中,

喜舍杯出品人,中国首家设计版权经纪平台-喜舍创享 创始人、CEO,李想姐姐

抛出了这个议题,与30位喜舍杯获奖设计师进行了一场[产品思维]和[设计思维]的思辨讨论。

实录如下。

李想姐姐:

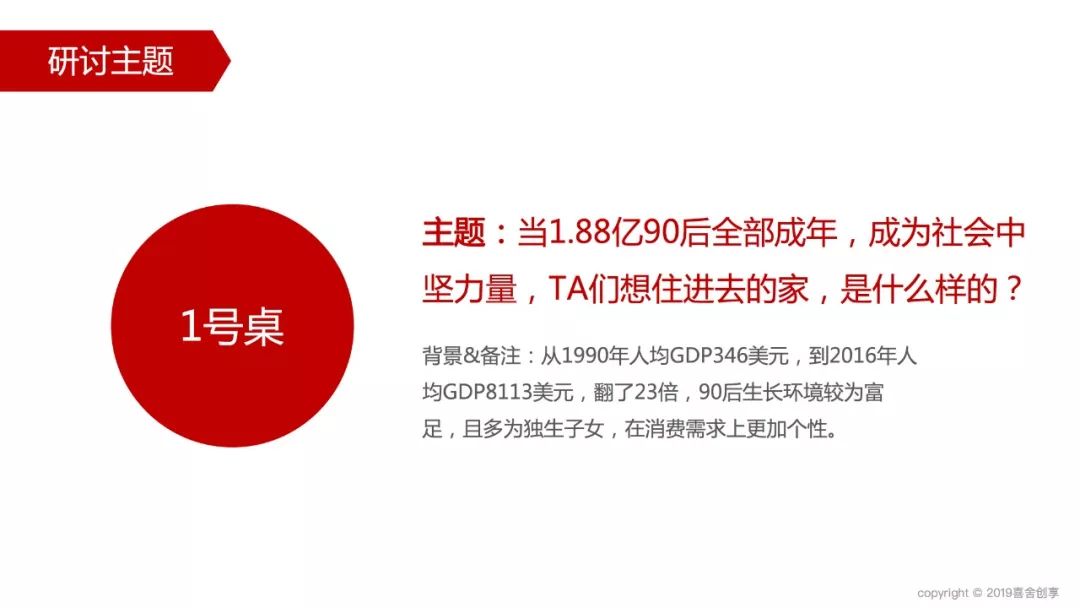

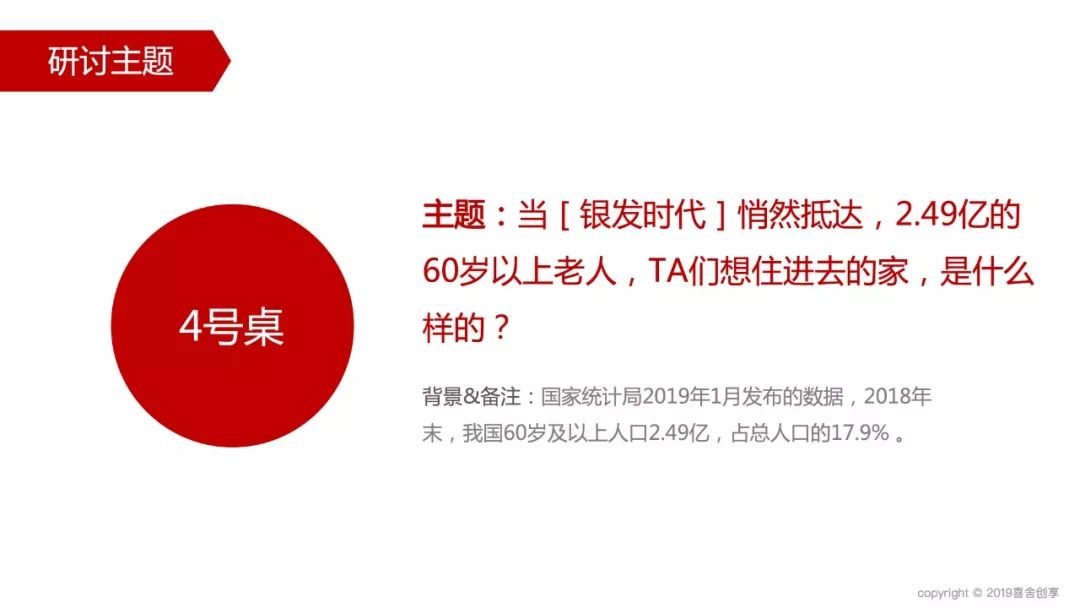

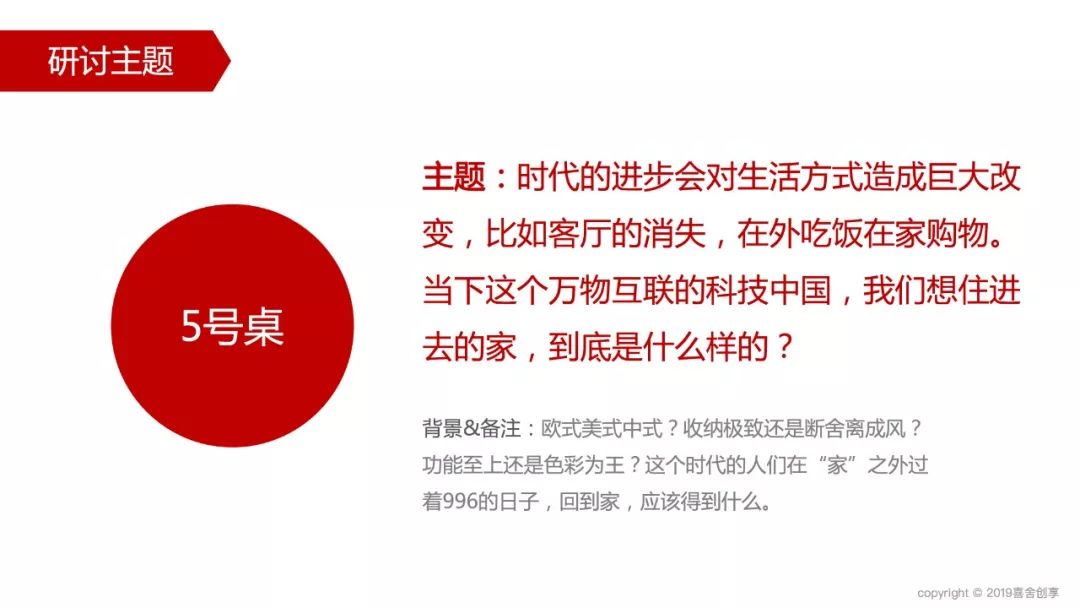

我们今天有几个设计主题要讨论,基本都是大家擅长的话题,

老年人的住宅、90后的住宅、独居一族的住宅。

如果按照设计师的讨论方式来进行,我们大概会收获的结果是:这个类别的设计是什么样的、有什么设计手法和注意事项、未来的趋势是什么。

但这个不是喜舍创享的逻辑。

作为一直以来致力于版权交易的我们,更注重的是“有多少用户会买这个设计,能不能总是有更多用户为这个设计付费”。

今年喜舍杯的获奖者设计师中,有一位年轻的设计师叫郑鹏飞,他有三套方案,通过喜舍的版权经纪,在[互联网家居平台-艾佳生活]上线几个月以来,累计有4000多位业主分别选择了这三个方案,其中被选择最高的一套,有2700多个业主选择。

这三套方案累积的版权费超过了600万元,将陆续在接下来业主完成开工前确认后进行版权费结算。

从某种程度上来说,这个不是设计思维的力量,而是产品经理思维的价值。[最大量用户的需求是什么],是我们一直在研究的。

喜舍创享的定位,就是[住宅的产品经理],因此当提到老年人的住宅、90后的住宅、独居一族的住宅这几种设计需求时,我们的切入点跟设计师可能不太一样。

看看产品经理怎么破题:

圆桌会议的五个设计命题

以上是破题的关键思考:有多少用户,有什么数据支持。有没有“同构性”行业和产品可以做迁移借鉴。如何让目标用户“想住进去”。

这些思考有助于我们判断:该做哪些产品、优先级和资源倾向是如何分配的。

[产品经理思维]和[设计师思维]最大的区别也许在于,产品经理研究大样本用户,设计出空间产品,去覆盖尽量多的用户。而设计师思维研究单个样本用户,用毕生所学来满足当前用户的需求。

听起来似乎是[共性]和[个性]的侧重点不同。那么作为产品经理,我们如何看待设计中的[共性]和[个性]满足呢?我们有自己的研发逻辑。

喜舍的产品研发逻辑

我们先用三张图给大家介绍三个设计产品的逻辑:

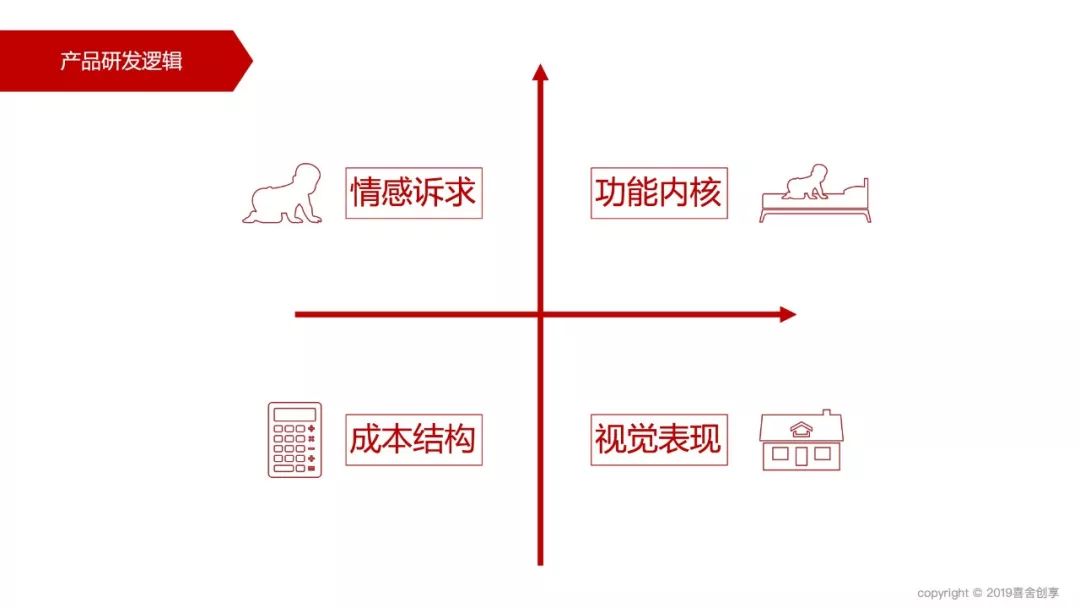

喜舍所理解的设计产品可以拆分成四个象限,分别是「情感诉求、功能内核、视觉表现和成本结构」。

你打动业主的是情感诉求,视觉表现是他的第一印象,但是在漫长的沟通和谈判过程中,促使他做决定的不会是视觉表现,撬动决策的是功能内核和成本结构。这两者之间必须达成共识,以此来决定视觉表现的容载可能性。

用产品经理的逻辑来看待[住宅]这件事情,就不是选什么风格很重要,选什么生活方式很重要,而是你打算花多少钱办这件事情?这个共识达成之后,再来讨论用什么样的视觉表现去容载它。预算到底是放在背景墙上还是收纳柜上,放在线条上还是壁纸上都不好说。但到最后能够引发分享传播的,其实是你满足了他的情感诉求。

我举一个例子,比如说北方的业主在南方生活,父母过来同住。他们的情感诉求非常简单,爸妈都是北方人,喜欢做面食,做面食就要有案板,有案板就意味着在[功能内核]中,厨房台面一定要有能放下案板揉面的地方,以及案板用完在厨房有地方能收纳它,这件事情会使成本结构发生变化,台面、柜体、收纳......这两者达成共识以后,再来考量最后在厨房的视觉表现上做一个什么样的处理。

基本上我们在做产品研发的时候,是按照这个路径来的,不一定最设计但一定最产品。

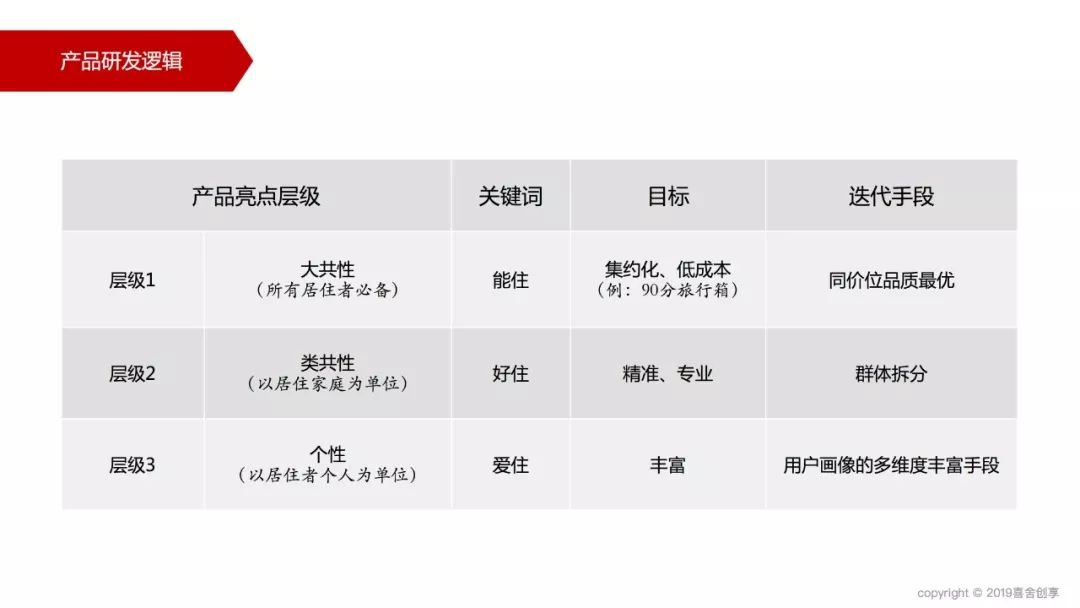

我们发现,为什么楼上楼下同一个户型,有的业主愿意花15万装修,而有些业主愿意花35万装修。核心不是收入能力,而是对居住的认知和诉求是不一样的,有的是业主要求「能住」就可以,而有的业主要求「好住」才行,有的业主要求我得「爱住」。

认知[能住]就行的业主,买个别墅也是刷墙抹灰就行;认知[爱住]才行的业主,刷爆信用卡也要弄个地下影院。

所以喜舍的产品研发分为三个层级,在对住宅进行设计考虑的时候,第一个层级叫共性需求,也就是当这里是一个[家],而不是其他空间的时候,就决定了ta首要是一个栖身居所,要完成日常吃喝拉撒睡等行为。那么不管你是男女老少,什么年龄什么身份,这个房子都得有必备功能才行,所有居住者必备的功能会让这个房子能住。达到这样的产品,我们要本着「集约化、低成本」的原则。

有一个品牌的旅行箱叫90分,他之前是某知名旅行箱品牌的生产商,后来他可以用199元做出和这个知名品牌一模一样的箱子,知名品牌卖799元,而他就卖199元,天猫双11的销量一下子就冲到几十万,这就是把集约化低成本做到了极致。

同样花15万,我想办法让你的性价比最高,品质极致好,这个是[能住]层面的设计原则。

比[能住]再前进一步的,就是[好住]。这个层面的研发关注点是类共性。以居住家庭为颗粒来进行关注。我们将一个家庭里最小的单元关系定义为夫妻,所以当家庭里有两代人时,就意味着是两次代际关系,夫妻加孩子这是一个代际关系,夫妻加老人也是一个代际关系。如果是三代同堂,存在三重代际关系,老人和夫妻,夫妻和孩子,老人和孩子。多重代际关系的处理会涉及到什么?隐私和尴不尴尬。我能不能自由的在家里穿着睡衣满世界溜达,早晨会不会抢厕所,吵架会不会被家人听见,熬夜看剧行不行,早睡早起会不会被打扰。所以在这个情况下,一个不尴尬的家就是我们所认为的[好住],它是以代际关系去切分的,这是我们在类共性层面上的思考。

在[好住]的逻辑中,我们的设计原则是「精准」。

接下来是个性,关注家庭中,独立个体的要求,比如说养花、养狗、听音乐……是我的个人爱好,当可以满足房子中每个独立居住者的个性需求时,这个房子会变成[爱住],

在[爱住]的逻辑中,我们的设计原则是「丰富」。

丰富的收集多维度的用户画像,比如为什么不能有王者荣耀主题的家?乐高主题的家?全是猫屋的家?有一个能够容载十条流浪狗的家?为什么不能允许一个人,他就是不上班,在家里做淘宝店?为什么不能专门给剁手族囤物癖设计好用的收纳?一个不做饭,永远在家吃外卖的人,他的生活仪式感是什么?现在单身女子一个人居住这么不安全,我们怎么样去解决[大量服务由陌生人上门完成]的安全问题?植物控,鞋控,有200支口红的女主人,在家里做直播网红的人……

这些都是我们想解决的[爱住]的问题。

喜舍作为产品经理,会在产品研发逻辑上提出这些诉求,然后交给设计师,由设计师来进行空间部分的设计和考量。

也就是说,喜舍来探寻用户需求,设计师来完成空间呈现。

(产品研发逻辑「24H用户体验旅程」)

为此我们还做了24小时用户体验旅程图,就是一天24小时当中,用户的行为是什么?比如说起床、上厕所、洗漱、做早餐、吃早餐、换衣服。住在这里的人,ta的情绪是什么?比如他在卧室里起床的情绪不太好,他的痛点是冬天起床会冷,光线会有差异,起床以后拿衣服不方便。所以他的需求是适宜的光线,触手可及的衣物。解决方案可能是空调遥控器的随手收纳,床头放置衣物的床尾凳、床头衣柜、双层窗帘。

把用户在每一个行为里的情绪分析出来,根据情绪找到痛点,根据痛点提出用户需求,然后用设计来解决这个需求。

带着这样的产品经理思维,我们再来看看开篇的5个圆桌会议题目。各位可能都会有自己的设计想法、重点、风格倾向。

这些想法“很设计师”。大家不妨尝试着站在产品经理的角度上,用产品人的思维,回过头来好好看看空间设计这个产品。

比如现在常常被提到的极简风、智能化、收纳。实际上,几年前当第一次看说极简风,大家都会觉得“卧槽真牛b”!但是当今天,再看到极简风的设计,你还会有这样的[卧槽时刻]吗?不会了,它已经变得太理所当然了,它已经不能打动我们了。

所以我的第一个建议是:设计师在和业主交流沟通时,第一步就是要把那些“理所当然”先放下,去找寻那些“意料之外”的闪光点,给客户[卧槽时刻]。

不研究设计,只研究人。

从产品经理的逻辑角度而言,从选定方案到将其设计版权化,再到向C端业主传播并完成落地,其间的成本风险是非常大的。这样的风险致使喜舍必须有着极佳的挑选眼光,以免造成这个循环导致的内部资源浪费。

眼光必须要毒辣,才能规避有可能带来的风险。所以我们不研究设计,我只研究人,只研究为什么。

只有庞大的数据能够支撑我对于“人”的研究,所以喜舍一般不说“我觉得”,一切结论通过数据分析得出。

回到5个圆桌议题中,假如是产品经理,会怎么思考。

90后的家,IP联合,精神内蕴

先举个例子,如果搜索“90后喜欢什么”?不出意外会得到两个词:INS风和小红书。

对90后群体而言,最重要的当属“颜值”。请基于颜值至上,做出不同类型90后喜欢的设计,全网没有比我更好看的家,全网没有比我更INS风的家,要到这种程度才可以。然后再来考虑怎么打造。也许是对INS风的研究拆分,对小红书的研究拆分,做色系拆分,做色谱合并,然后定出他们最喜欢的风格。

针对90后群体,All-In的那个点叫做IP联合。

打个比方:你是鞋控,有自己疯狂热爱的运动鞋。那么就用你最喜欢的鞋子,把鞋子的颜色色谱拆出来,造型拆出来,背后的精神拆出来,落地成你的家,你才会有[卧槽时刻]。而不是跟你说智能化、收纳、安全感,这些“理所应当”的东西。

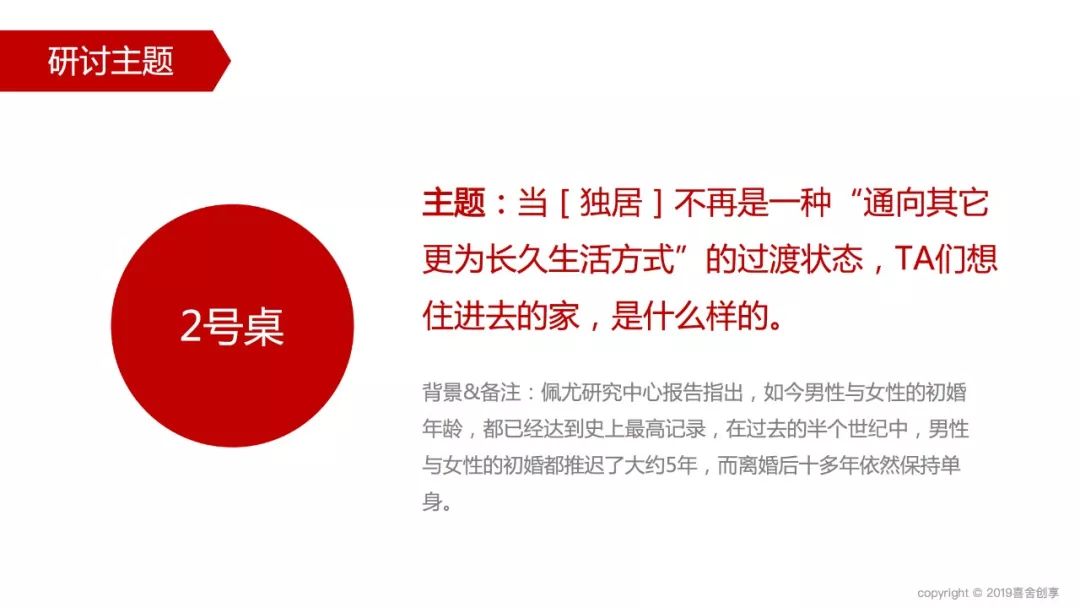

独居者的家,品质至上

针对独居人群,大家会提到偷懒、一键式、安全感,但这些都是“理所当然“,是没法打动用户的。

为什么这些人会独居?独居意味着什么?独居意味着有选择权,有选择权的人独居意味着什么?意味着他对生活品质有要求。所以最重要的点叫做“品质至上”。

独居人群有很多种类型,按年龄段拆分,按状态拆分,婚内独居还是婚外独居等等。我希望每一个独居的人看到品质的时候,都会觉得是为自己量身打造的。

针对独居者的空间设计,All-In的那个点依然是IP联合。

相比于90后群体,独居的人的年龄层会有划分。所以我会去找各个时代的人的精神领袖,ta向往的那个人或者精神象征。然后对这些精神象征背后的内涵、色系、图谱进行拆分,打造针对不同年龄独居人群的ip联合空间。

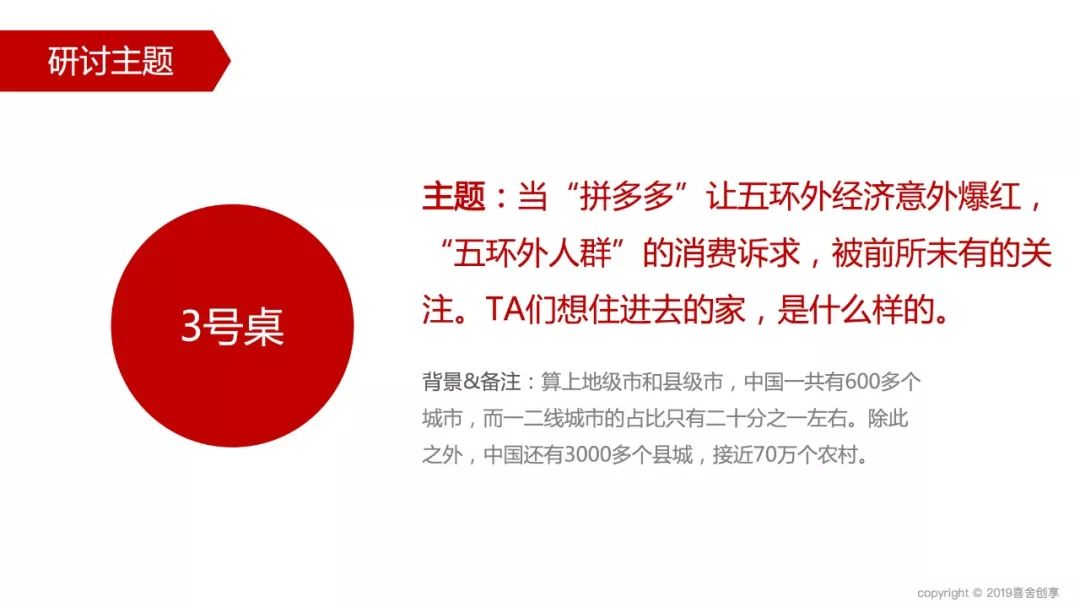

五环外人群,出人意料的价格

针对五环外人群的空间设计,All-In的点叫“出人意料的价格”。

请注意,“出人意料的价格”不等同于“便宜货”。就像ZARA的T恤,拼多多的纸巾,近年来风靡的原因绝不仅仅是便宜。所以我们可能会研究快手中的世界,研究抖音江湖,研究拼多多的页面,去看这些“五环外人群”的诉求到底是什么,再来根据拼多多的消费品的逻辑,倒推产品价格区间。价格和品质,同时给你出人意料的惊喜。

银发时代,安全和团圆

银发时代,老年人的装修需求,要分两种情况:第一种是儿女替老人决策,第二种是老人自己决策。

如果是儿女来决策,All-In的点叫“安全”。

拿阿兹海默症来举例,这是可逆的,不仅可逆,而且可训练。这个训练的过程,大量的辅助和色彩唤醒都是在家里完成的。

所以我会找脑神经科学家来建议阿兹海默症老人专用的家,请高血压大夫来研究高血压老年人居住空间的色彩应用,找心脏科的医生来研究老年人应该活动的范围,找专业IP顾问,让安全成为第一要素。

如果是老人自己来决策,All-In的点叫“团圆”。

所有的老人都是不服老的,他们不会承认自己的孤单、无助。所以在针对老人时,需要打出的是一张温情牌:房子之所以这么设计,是为了方便谁来做客的时候可以一起吃饭,是为了方便谁来的时候可以留宿等等。

互联网时代的家,破界创新

时代变化,家居生活同样需要翻天覆地的革新。

如果我来做一个跨时代的家,All-In的点叫“跨界创新”。

这个时代拼的是洞见,那么就得找到那些有洞见的人,他们可能是企业家、商业学者、哲学家、心理学家....来研究当下的“人”是什么样的,再来研究空间该是什么样的。我们会去找那些当下时代有洞见的人,以知识和洞见的IP来和空间做联合。

设计与IP联合,也许是让普通用户[秒懂]设计的一种方式。设计师只需要保证那些“理所当然”,也就是设计技术领域必须能实现的东西。

本次讨论的用户样本,来自喜舍杯的发起方——互联网家居生态平台-艾佳生活正在服务的近4万名业主。

在消费分级的当下,究竟在4万亿的家装市场中,需要什么样的设计,这几万用户到底想要住进什么样的“家”?

当我们不断的以产品经理思维在研究用户的时候,被最大量业主选择[想要住进去]的设计才可能获得最大收益。

(1组设计师代表,

本次喜舍杯定向命题类年度最佳设计获得者师雷)

90后目前有着共性的生活习惯和对未来的目标,我们以此对家在功能化这个角度进行了拆分。「功能化场景」分为两点:第一点是基础功能,大家是年轻人,在满足基础功能之外,需要满足自己的一些定制习惯、个性习惯,还希望有一些延伸的功能。第二点是90后目前的经济现状,他们的经济现状不是很富足,所以设计时没有必要做明确的风格上的界定。这样的好处是,可以留给90后更多DIY、改造这个家的机会,同时也让他们对自己的生活、对自己的家有更深刻的体验。

最后说一下

90后的家的个性定制

。因为90后是伴着互联网和高新技术长大的这么一个群体,现在越来越多的智能设备也会进入到90后的家庭装修中。比如家里的智能电器、厨房的洗碗机这样的高新设备、全屋的智能开关面板等等,我们在为90后定制家时,也要为这样的智能家居的需求考虑到定制方案。

(2组设计师代表,林泽峰)

我们桌很多90后,因此我们很多都是从90后的角度去思考。功能性是必需的,所以这次不展开。这次主要展开的是「视觉」。

视觉有几个手法去表现,首先就是人文关怀,

90后其实很渴望有人文关怀

,也就是越来越多的90后爱养猫猫狗狗,这是他们内心的一个寄托,因此我们去考虑设计时,要深入考虑人文关怀这一块,比如跟宠物的相处过程等等。

第二点是娱乐性

,90后是一个好玩的群体。

第三点是空间的可变性

,或者说空间的多元化,比如说私密和开放的切换,一个人在家和朋友来访不同模式的切换。

第四点是一个很重要的模式,懒人模式。

在当代“懒人”并不是一个贬义词,很多科技是由“懒”而演变来的,在设计方面,它可以包含一些“一键模式”。

另外一个就是

智能化

,在未来8-10年,这应该是一个核心的重点,比如声控来控制你的灯光、窗帘的开关、提前放好热水等等。

最后一个也是

比较基础的,收纳功能

,90后最容易出现的情况就是找不到自己要的东西,那么收纳此时的重心就是做到如何去分类,分好的分类能够对找东西做到一个指导。

(3组设计师代表,本次喜舍杯定向命题类年度优秀设计获得者李如华)

经过查找资料,五环外人群主要是一些中老年人,包括一些小镇青年,设计的关键词是「成本」。

我们要抓住他们的低消费的观念,除了成本以外,我们给它一些高性价比的东西。

举个例子,中老年人生活压力比较小,平常的工作比较少,可能他会去钓鱼或者养花。我们在设计的时候,尽量考虑渔具收纳,考虑阳台有区域养花、放肥料、花盆等等。后期在选软装的时候,沙发和床,重点考虑舒适性和家具本身的收纳,比如床体内放置物品,沙发可以展开变成床。