文 | 陈丹青

来源 | 《退步集续编》

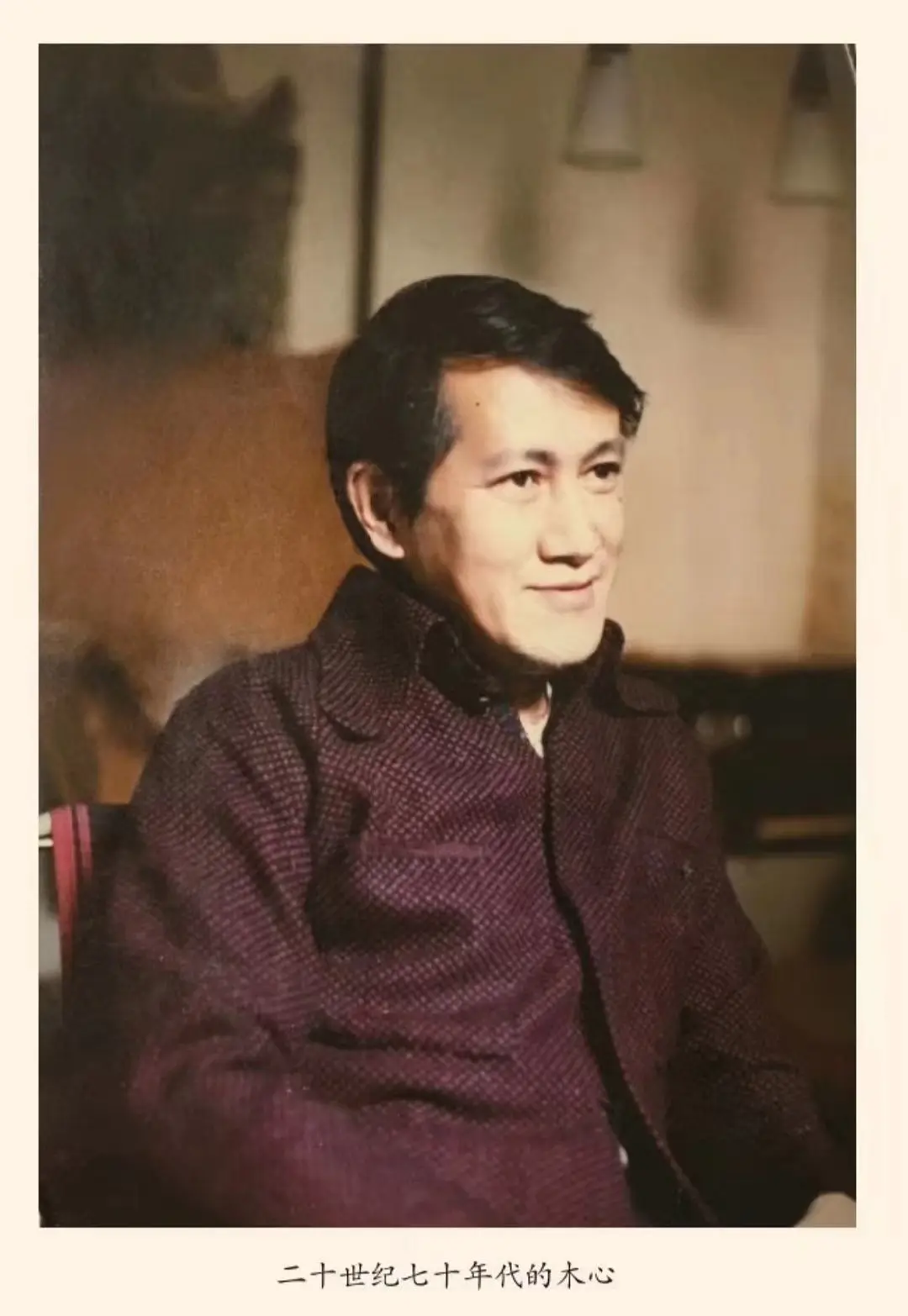

木心先生来路宽阔,但没有师承,秉承内在的意志,但没有同志,他与文学团体和世俗地位绝缘,他曾经长期没有读者,没有知音,没有掌声……这是他所追求的吗?在五十多年来庞大的中国文学群体之外,我看见,这个人自始至终单独守护着、同时从不受制于五四开启的价值、精神与世界观,凭一己之身、一己之才,持续回应并超越五四那代人远未展开的被中断的命题。

01

1982年,我与木心先生在纽约结识,从此成为他的学生。24年来,我目睹先生持续书写大量散文、小说、诗、杂论;九十年代初,我与其他朋友听取先生开讲《世界文学史》课程,历时长达五年。课程结束后畅谈感想,我说:我可以想象不出国,但无法想象出国之后我不曾结识木心先生。

今天我在这里向诸位介绍先生与他的文学,仍然像二十多年前我初识先生时那样,感到困难。这种困难是:在我们的文学视野中应该怎样看待木心先生?他在五四以来的新文学、乃至更大范围的文化景观中是怎样一种位置?这种位置,对我们,对文学,意味着什么?

八十年代初,新时期文学刚刚萌芽,世界文学刚刚介绍进来,中外经典文学的记忆刚刚开始艰难地恢复,总之,我们刚刚从漫长的文学休克期苏醒过来——今天,中国文学已经换了几乎三代人,出版盛况空前未有;在座的青年朋友们很可能就是学中文出身。所以有理由说:我们已经了解什么是文学,过去五十多年、过去近百年,乃至更古早的经典中国文学,都在被我们广泛阅读、评价、研究,在我们的文学版图上,大大小小的星座经已各得其位。虽然,文学在今日中国的命运是大家持续议论的话题,但大家都会同意,和三十年前相比,我们告别了文学的无知年代。

但在这样一个大背景中,木心先生的名字不在其间。我相信在这几天之前的数十年内,除了可数的大陆作家听说过他,绝大多数文学读者不知道这个名字,更没有阅读过他的书。在中国当代文学的时间表上,木心先生不属于其中任何一个阶段,在空间上,他密集写作与出版的地点不在本土。总之,在他的祖国,他之所以未被淹没,是因为他尚未被认知。

这就是我的叙述的困难:木心先生与我们同在一个时代,但是他出现得太迟了,我应该怎样介绍他?

02

木心先生不是一位“新作家”。他的写作生涯超过六十年,早期作品全部散失,但八十年代再度写作后,台湾为他出版了多达十余种文集。他的部分散文与小说被翻译成英语,成为美国大学文学史课程范本读物,并作为唯一的中国作家,与福克纳、海明威作品编在同一教材中;在哈佛与耶鲁这些名校教授主办的《文学无国界》网站,木心先生拥有许多忠实的读者。

但木心先生也不是所谓“老作家”。大家应该记得,七十年代末迄今,我们目击了被长期遗忘的“老作家”如何在中国陆续“出土”的过程,这份名单包括周作人、徐志摩、沈从文、钱钟书、张爱玲、汪增琪、废名、胡兰成……乃至辜鸿铭、陈寅恪、梁淑溟、钱穆等等。木心先生不属于这份名单。他在海外获得迟来的声誉是在上世纪八十年代,而他被大陆读者认识、阅读的过程,今天才刚刚开始。

因此,以我的孤陋寡闻,迄今为止在我们视野所及的中文写作及外语写作的华裔作者中——包括美国的哈金、法国的高行健——我暂时找不出另一位文学家具有像木心先生同样的命运。我这样说,不是在陈述木心先生的重要性,而是唯一性,而这唯一性,即暗示着木心先生的重要性。

敏锐的人士在八十年代开始“发现”这位“文学鲁宾逊”:就我所知,阿城、何立伟、陈子善及巴金先生的女儿最早在大陆传说木心先生;第一位将他的文章逐字逐句全文打入电脑,于新世纪发布在网站上的,是上海作家陈村。他读到《上海赋》,“如遭雷击”,乃为文宣告说:“不告诉读书人木心先生的消息,是我的冷血,是对美好中文的亵渎。”他指出:“企图中文写作的人,早点读到木心,会对自己有个度量。”因为:“木心是中文写作的标高。”

最近几年,网络读者,尤其是年轻一辈开始期待木心先生的登场,上海青年作家尹庆一与王淑瑾夫妇是其中之一。这些读者仅从极有限的转载文字,便意识到他的唯一性与重要性。

现在大家终于能够阅读木心先生的书。但我们仍然有可能遭遇困难。为什么?因为我们几代人已经被深深包围并浸透在我们的阅读经验之中。我不知道大家是否同意:我们经常谈论一件作品,但很少反省自己的阅读——初读木心先生,惊异、赞美者有之,不习惯、不懂得而茫然漠然者也有之。我斗胆以简略的方式陈述这种阅读经验,那就是:当我们打开木心先生的书,很可能不是我们阅读木心,而是他在阅读我们。

03

木心先生在阅读什么呢?阅读我们的“阅读经验。”

什么是我们的“阅读经验”?这是一个复杂的话题。我曾在访谈中说过几句粗暴的、涉嫌冒犯众人(也包括我自己在内)的话,我的意思是说:当代文学家,甚至六七十岁的作者,你看不到他们的语言和汉语传统有什么关系。绝大部分作者一开口,一下笔,全是1949年以后的白话文,1979年以后的文艺腔——如果情形果然如此,那么,这就是我们几代人的书写习惯与阅读经验。

有学者曾经将我们的文化概括为四种传统。

一是由清代上溯先秦的文化大统,二是五四传统,三是延安传统,四是“文化大 革命”传统。假如我们承认“阅读习惯”也意味着“传统”的话,那么,我还要加上一个传统,即近二十多年以来的种种话语、文本所形成的阅读习惯——这五项传统的顺序并非平行并置,任由我们选择,而是在近百年来以一项传统逐渐颠覆、吃掉上一项传统的过程。逆向的回归有没有可能呢?这就是近年所谓“国学教育问题”被争论不休的缘故,因为,在抵达所谓“国学”之前,我们先得跨越好几道不可能跨越的“新”传统。

因此,我们可能会承认:古典大统、五四传统,在整整两三代人的知识状况与阅读习惯中,已经失传,很难奏效了;第三项,尤其是第四第五项传统,则全方位的构成了我们的话语、书写、阅读、思维与批评的习惯。

二十多年前,当大家忽然发现中国曾经有过譬如沈从文、张爱玲这样的作家,我们惊异的是什么呢?正是另一种我们所不熟悉的阅读经验。这种被长期中断、遗忘的陌生经验立即征服并动摇了我们的阅读经验——这种征服动摇的过程还得加上八十年代西方新文学带给我们的新经验(譬如昆德拉、博尔赫斯、魔幻现实主义等等)——大家想想看,近三十年来如果我们的写作实践与文学观发生了变化,正是起于阅读经验的变化。

但我立即要申明木心先生的“唯一性”。诸位读了他的书就会发现:将木心先生与以上任何一位曾经被淹没的“老作家”相比拟,都不可比,都不恰当。在他身上没有断层,上述五项传统先后吞噬的问题完全不存在。

我们如果将周氏兄弟定义在五四时代,将沈从文、张爱玲定义在三四十年代,将建国后的著名作家分别归入五六十年代、八十年代或九十年代,然后据此规范他们的文学观、时代性与写作立场,相信不会遭遇太大的异议。可是我们如何定义木心先生的文学归属?

0

4

木心先生开始写作,是在四五十年代,恢复密集写作,是在八九十年代;横向比较,同时期国内的文学写作无论从哪一面向看,均与他不在一个时间的纬度。

这本散文集的首篇《九月初九》,写在1985年左右,可是在文字上可能会给予我们“五四”的、“老派”的、非常“中国”的错觉,而在域外而回望家国,叹自然而审视历史,在五四时期并没有人取用这样的角度与写法。再看《明天不散步了》和《哥伦比亚的倒影》,用粗俗的话说,则显得异常“洋派”而“现代”,我不知道从五四直到现在,中国的散文可曾出现过类似的篇章?至于《上海赋》,我想,凡是读过的朋友都会承认,不但上海不曾被这样写过,更重要的是,我们遭遇了一种异常丰沛而娴熟、但全然陌生的文体,这堂堂正正的文体好像早就存在,可是谁曾在我们的写作生态中见过同样的文学“物种”?

二十多年前当我初读木心先生的文字,我的错觉就是将他与五四那代人相并置,但随即我就发现,即便是周氏兄弟所建构的文学领域和写作境界,也被木心先生大幅度超越——既矛盾又真实的是,木心先生可能是我们时代唯一一位完整衔接古典汉语传统与五四传统的文学作者,同时,在五四一代以及四十年代作者群中,我们无法找到与木心先生相近似的书写者——此所以我称木心先生是一个大异数,是一位五四文化的“遗腹子”,他与后来的传统的关系,是彼此遗弃的关系。

阿城为此说过一句意味深长的话,他说:木心先生其实是在为五四文学那代人“背过”。

我猜,这就是为什么今天的读者骤然遭遇木心先生的文学、文字、文句、文体,都会极度好奇:他是谁?怎么会有这样一位作家?我们的困惑犹如发现“文学不明飞行物”:为什么他从来不曾出现在我们的文学视野之中?

台湾旅美文学家郭松棻先生称木心先生是“喜剧家”。他引戴卫·达契斯评价乔依斯的一段话,说“乔依斯的文学事业是要逐步把自己跟生活绝缘,然后达到一个喜剧的境界。”写作者为什么要“与生活绝缘”,可能正是我们集体性阅读经验中的一个盲点。

郭先生称木心散文始终把握着一种“彼岸性”,指出中国的散文通常是此岸写彼岸,而木心先生的文学境界相反,是处处向此岸带来彼岸的消息。他进一步提出木心先生的“第二主体”,即“主体+(主体看客体)”。这“彼岸性”与“主客体”在写作中的关系,是我们集体性阅读经验中的又一个盲点。

此外,郭先生还点到了木心先生的“知性主义”,点到了他在书写中长期把握的“形上生活”,点到了木心的散文美学为什么是因为“生活的退息”,点到了木心散文“对细节的敬意”,指出他是极少数“将读者看得很高很高”的作家——以上这些,是不是我们阅读经验中普遍的盲点?

05

我不想过于理论化地谈论木心先生,这也非他所愿。他曾说:“文学、哲学,一入主义便不可观。”

但阿城正确地指出:阅读木心先生是要有“知识准备”的。当我最初接触先生的文学,面对他开阔渊深、左右逢源的国学与西学根底,痛感自己没有知识,没有准备。

台湾《中国时报》副刊主编杨泽先生在那次座谈会中稍微提到这一层。譬如,他认为在文学气质上,单是“地中海精神脉络”即“都有因缘于木心”,为此他列举了孟德斯鸠、列兹、蒙田、瓦雷里、纪德与兰波。而在先生教授的《世界文学史》课程中,自中国《诗经》、希腊神话一路下来,兼及波斯、印度、日本、东欧、美洲等区域的文学史话,直到二十世纪文学——今日专修文学的年轻人可能接受了较为完整的文学史教育,但我要提醒大家,在木心先生成长的三四十年代,在封锁知识的五六十年代,世界文学的全景观始终是木心先生个人写作的制高点。

但是他说:“知识不必多,盈盈然即可。”因此不要误会木心先生是学问家,这不是尊敬他的好方式。他之出国,不是像五四那代人取西学的“真经”,而是去对照、验证、散步;而“国学”之于他乃是一种教养,他是与先秦以来历代古人的对话者;他于写作所看重的是古人所谓“神、智、器、识”,所以也不要将木心先生误作哲学家:从先秦诸子到希腊哲人,从但丁到尼采,他取中国山水画的散点透视予以观照,而不是学者式的焦点透视,他说,哲学与思想只能作为文学的遥远的背景,推近到纸端,文学会烧焦、冒烟的……此外,散文家、小说家、文学家这些称谓,对于木心先生即便不是误解,也可能不是正解。我记得1994年陪他在英国拜访莎士比亚墓,墓碑上写着“诗人”而不是“剧作家”,先生看见,深以为然。

今天,我一再提醒我的陈述必须保持克制。我只是他的学生,不是一位有资格评价文学的人。当此向大家介绍先生,我实在做不到像他的文字那样精确而恰如其分。我不敢说在座的朋友中没有一位读过先生的文章。人不能单凭一篇文章认识作者,尤其是像木心先生这样丰富、深沉而多变的作者;然而有时一段词语、一句话,就能透射光芒,直指人心,先生正是这样的作家。

前天,当我接到印刷厂送来的第一册木心散文集,翻阅那些我在20多年前就阅读过无数次的散文,再次感到先生是一个无解的谜——他来路宽阔,但没有师承,他秉承内在的意志,但没有同志,他与文学团体和世俗地位绝缘,他曾经长期没有读者,没有知音,没有掌声……这是他所追求的吗?在五十多年来庞大的中国文学群体之外,我看见,这个人自始至终单独守护着、同时从不受制于五四开启的价值、精神与世界观,凭一己之身、一己之才,持续回应并超越五四那代人远未展开的被中断的命题——

譬如白话文如何成熟?譬如传统汉语在当代文学的命运与可能性,譬如中文写作与世界文学的关系,譬如在世态与时代的种种变幻中怎样以文学挽救文学……我们或许会说,几代文学家都在寻索实践同样的命题,但现在有了比较的机缘:一端,是我们历来所见的庞大的中文写作;一端,是木心先生的书。

我们会看见,前者所有的,木心先生那里半点无有,前者所无有的,请在木心先生书中见——我所谓的“有”与“无有”,是指什么呢?

这一层意思,在诸位阅读木心散文集之前,在诸位获得各自的心得——或没有心得——之前,我应该缄默。

最后,恕我略微交代我与先生的关系。先生从来画画,我也从来画画。先生写作,我于是在旁边叫好——现在我简直不敢相信,当年我读的都是他一叠叠手写原稿——然后先生转过头来对我说:你也要写呀……回国六年,我竟然出了几本书,迟迟不敢给先生看。承国内读者错爱,我得到几位热心的读者,其中一位是上海青年女作家王淑瑾。我看她当了真,于是借木心先生的著作给她读。她来电话了:“陈老师啊,我原先以为你写得好,现在读了木心先生的书,你在他面前变成一只小瘪三!”

我听她这样说,当下大喜:真的文学总算公道的!可是我的阳谋同时也就被点穿,我今天索性说说破:什么阳谋呢?请大家原谅:我写书,我出书,就是妄想建立一点可疑的知名度,借此勾引大家有朝一日来读木心先生的书。

浙江乌镇 | 木心美术馆

岁月不饶人,我亦未曾绕过岁月。

所谓无底深渊,下去,也是前程万里。

生活的最佳状态,是冷冷清清的风风火火。

看清世界荒谬,是一个智者的基本水准。看清了,不是感到恶心,而是会心一笑。

生命是什么呢?生命是时时刻刻不知如何是好。

没有自我的人,自我感觉都特别良好。

艺术的神圣也许就在于容得下种种曲解误解。

眼看一个个有志青年,熟门熟路地堕落了,许多“个人”加起来,便是“时代”。

当愚人来找你商量事体,你别费精神——他早就定了主意的。

找好书看,就是找一个制高点。

人害怕寂寞,害怕到无耻的程度。换言之,人的某些无耻行径是由于害怕寂寞而做出来的。

从前的人,多认真。认真勾引,认真失身,峰回路转地颓废。

怀疑主义者都是有信仰的人。

记得早先少年时,大家诚诚恳恳,说一句,是一句。清早上火车站,长街黑暗无行人,卖豆浆的小店冒着热气。从前的日色变得慢,车,马,邮件都慢,一生只够爱一个人。从前的锁也好看,钥匙精美有样子,你锁了,人家就懂了。

很多人的失落,是违背了自己少年时的立志。自认为成熟、自认为练达、自认为精明,从前多幼稚,总算看透了、想穿了。于是,我们就此变成自己年少时最憎恶的那种人。

爱,原来是一场自我教育。