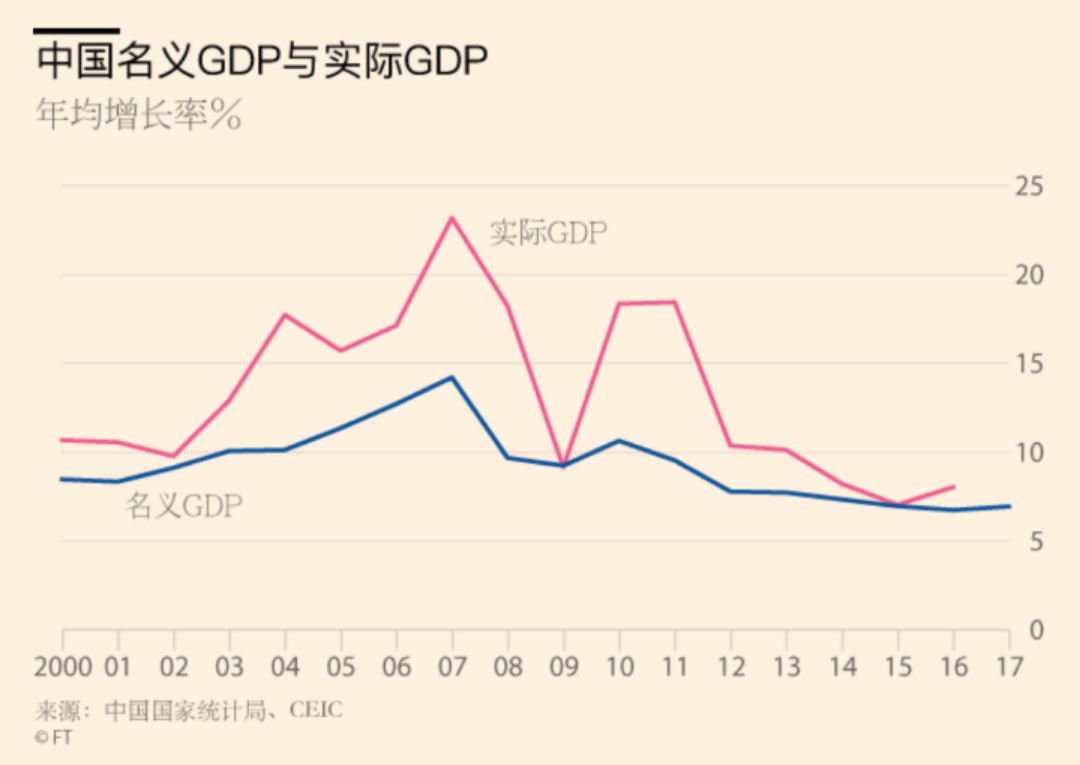

李克强总理在上周提出中国2017年的GDP增长率预计为6.9%,这一数值高于2016年的水平,但真实的复苏程度更为强劲。

——英国《金融时报》

文/貌貌(微信公众号:财经郎眼Daily)

2017年GDP数据公布,和大家所感受到的一样,80多万亿的总量,6.9%的增长率,中国表现得很抢眼。就像李大霄所说:“L型的底部大概在6.5左右,这个比其它国家还是要高的,高一倍或者两倍左右,这就是我们的底气。”

整个局面让人振奋,但也夹杂了一些不和谐的旋律。

早前,部分地区承认,在以往GDP核算过程中存在水分。比如天津的滨海新区,这是最早的一批国家级新区,也是全国第一个进入“万亿俱乐部”的新区,其中有许多世界著名的企业,也建设了专门的金融区,它的经济体量几乎占到整个天津的一半。

但在采用新的统计口径之后,滨海新区2016年GDP为6654亿元,比去年的统计结果缩水3600多亿元。天津市有关部门承认,新区金融区经济统计中存在重复计算的问题,另外,有一些公司的实际业务在外地,但是为了享受政策福利,也把企业注册在本地,推高了滨海新区的GDP水平。

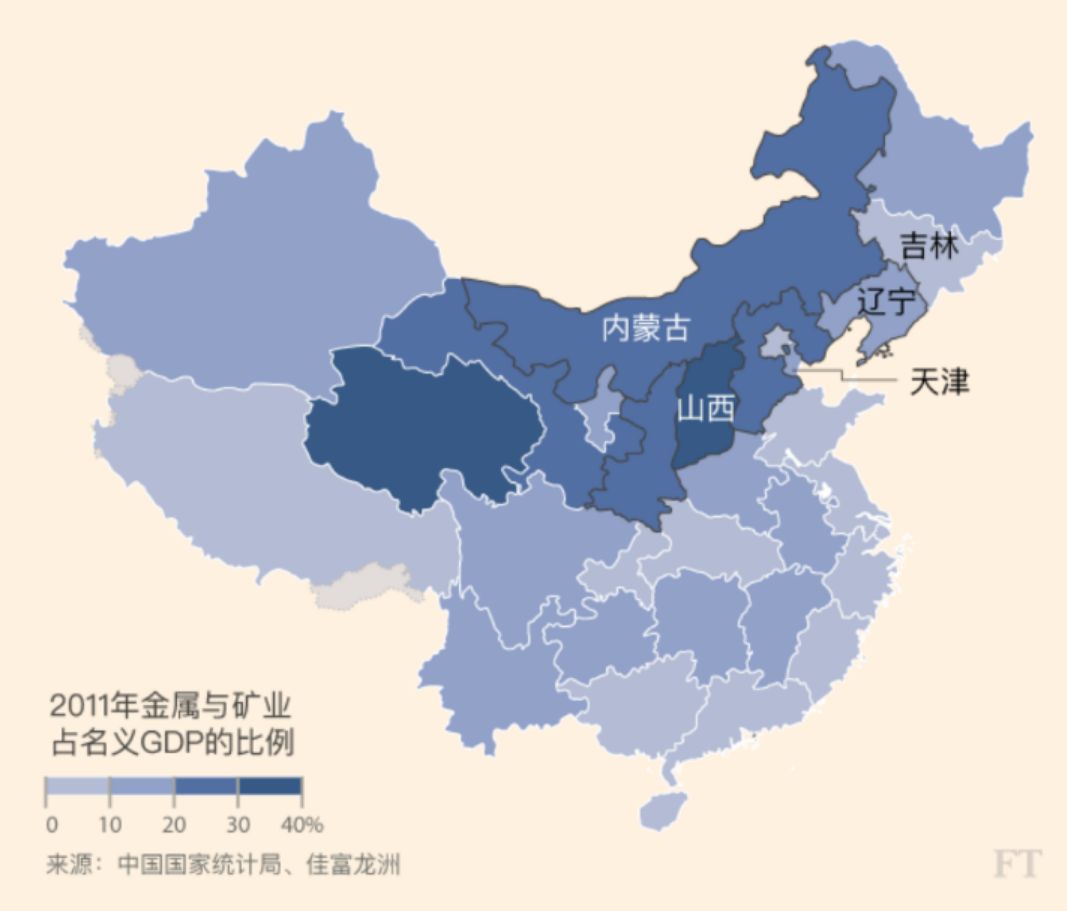

在天津问题公布之前,辽宁和内蒙古也发生了类似的情况,这两个省分别调整了统计的指标,主动“挤水分”,让数据和实际情况尽可能符合。

对于政府来说,纠正错误需要很大的勇气,主动“挤水分”的行为值得点赞,但也引起了大家的关切。《经济观察报》评论称:“我们真的有理由问一句:是不是还有下一个?”在这次“挤水分”的行动中,许多北方省份受到重点关注,这些地区和内蒙古路子都比较相似,资源很丰富,但依赖资源会挫伤创造的积极性,它们的整体经济水平都不高。

复苏是真的吗?

大家的另一个关注点是,如果部分地区公布出的GDP存在水分,那国家GDP反映的经济复苏,还是不是真实的?

对于这个问题,官方表态显得比较从容。国家统计局局长宁吉喆指出:统计数据和结论没有问题。从上世纪90年代开始,我国实行GDP分级核算。国家统计局负责核算全国数据,工业统计依靠联网直报,农业依靠抽样调查,服务业依靠电子政务数据,与地方核算系统是分开的,可以说是相当科学了。其实,早在十年前,我国就已经出现地方GDP之和超过全国GDP核算总量的情况。

市场也可以看出复苏的迹象。英国《金融时报》报道称:“李克强总理在上周提出中国2017年的GDP增长率预计为6.9%,这一数值高于2016年的水平,但真实的复苏程度更为强劲。”2017年,人民币打破单边贬值预期,外汇储备在恢复稳定,公司业绩良好,大宗商品进口创下历史新高,生产者价格稳定上升,这些都表明工业状况正在恢复健康。中国的投资和出口纷纷开始发力,特别是出口,已经冲上四年来的最高点,对经济的拉动作用在1.5个百分点左右。2018年,增长的惯性还会持续,改革的红利也将更多地释放。无论如何,2017年必然是中国经济的一个拐点。

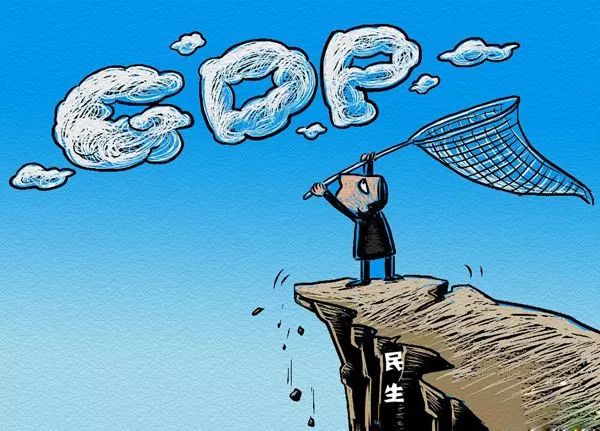

“唯GDP论”何时休?

令人担忧的恰恰是地方政府。上世纪80年代,我国开始将GDP作为地方经济发展的重要指标,它也是考核官员的依据。把绩效往大了说,对官员个人有利,对当地发展不利,这种价值背反,为后来的“唯GDP论”埋下了伏笔。

“虚胖”会导致税收负担加重。如果经济发展得好,上交的税款自然就多。但如果社会财富有限,政府却要按照更高的GDP指标来征税,企业和个人都会觉得税收太重,这对于创造财富来说,是不利的。政府还要应付各种支出,还要上缴税款,久而久之,它也会发现财务越来越吃紧,容易发展成恶性循环。

GDP也不能完全反映出经济质量,不能完全反映出商品和服务的价值。一个东西只有被消费掉,它的价值才得到实现。这些年中国经济发展很快,人们对产品的要求在升级,产业对材料的要求也在升级,以往的产品和服务不能完全满足人的要求,即使把它们全部纳入GDP,它们中的一部分也没有产生实际的价值,相反,这成了对资源的浪费。

因此,尽管面临的形势还算不错,新的一年,我们还是要关注两点:第一是放弃“唯GDP论”的旧思维模式,注重提升经济质量,这是一个经久不衰的话题,它不只是经济的问题,还包括社会意识、选任方式、民主创新等等,我们还需要时间和耐心,还有很长的路要走。

此外,地方财政问题关系到金融安全,也关系到每一个老百姓的利益,GDP和地方财政有矛盾,就要重新梳理地方财政收入的结构,理清税收的结构,切实给企业和个人减负。每个时代有每个时代的问题,2018年理清地方财政已经到了一个比较好的时间节点。

总而言之,对于部分地区GDP数据的失实,最好的解决办法就是放下执念。

▲

长按识别二维码加关注

转载|合作请联系后台