本篇中,我们系统地阐述了航空与高铁竞争的实质内涵,强调“票价、运营频率和总旅行时间、服务质量”是竞争手段,“市场份额、票价水平、客座率”是竞争的结果。两者的竞争是“三维”的,绝不能仅仅用市场份额来衡量。并指出不同历史阶段、不同航线市场两者多样化竞争格局的背后是不同的行业与航线因素。同时,我们对日本民航发展历史做了梳理,为后续系列报告进一步分析提供依据。

-

高铁与航空的

“三维”竞争:绝不仅仅是市场份额。(

1

)“票价水平、运营频率和总旅行时间、服务质量”是竞争手段。

票价水平、总旅行时间和服务水平是旅客选择出行方式时的主要考虑因素,因而成为两者赖以竞争的主要手段。其中,总旅行时间包括“门到门时间”和“计划错位时间”。在一段时期内,运营速度相对不变,总旅行时间的竞争主要是运营频率的竞争。

(

2

) “市场份额、票价、客座率”是竞争结果。

票价、运营频率和服务水平的竞争最终影响到“市场份额(客流量)、票价和客座率”这三个可综合勾勒出航空与高铁的竞争态势并决定两者盈利水平和市场规模的关键因子。

-

航空与高铁不同历史阶段、不同航线市场上的

“多样化竞争格局”的背后是不同的行业政策背景以及航线市场固有属性。

对日本民航与高铁

50

年竞争史的研究告诉我们,行业因素和航线因素通过对竞争手段的“有效性”和“可行性”施加作用,从而影响最终的竞争结果:(

1

)在同一航线上,不同的历史阶段行业背景不同,两者所采取的竞争手段不同,竞争结果也因此不同。(

2

)在同一历史阶段下,由于不同航线市场属性的差异,两者所采取的竞争手段不同,竞争结果亦不同。(

3

)随着时间的推移,航线市场的属性也会发生演变,从而也影响到两者在该市场的竞争手段和竞争结果。

-

作为系列专题报告的首篇,我们先对日本民航业的发展历史做了系统梳理,为后续分析提供依据。

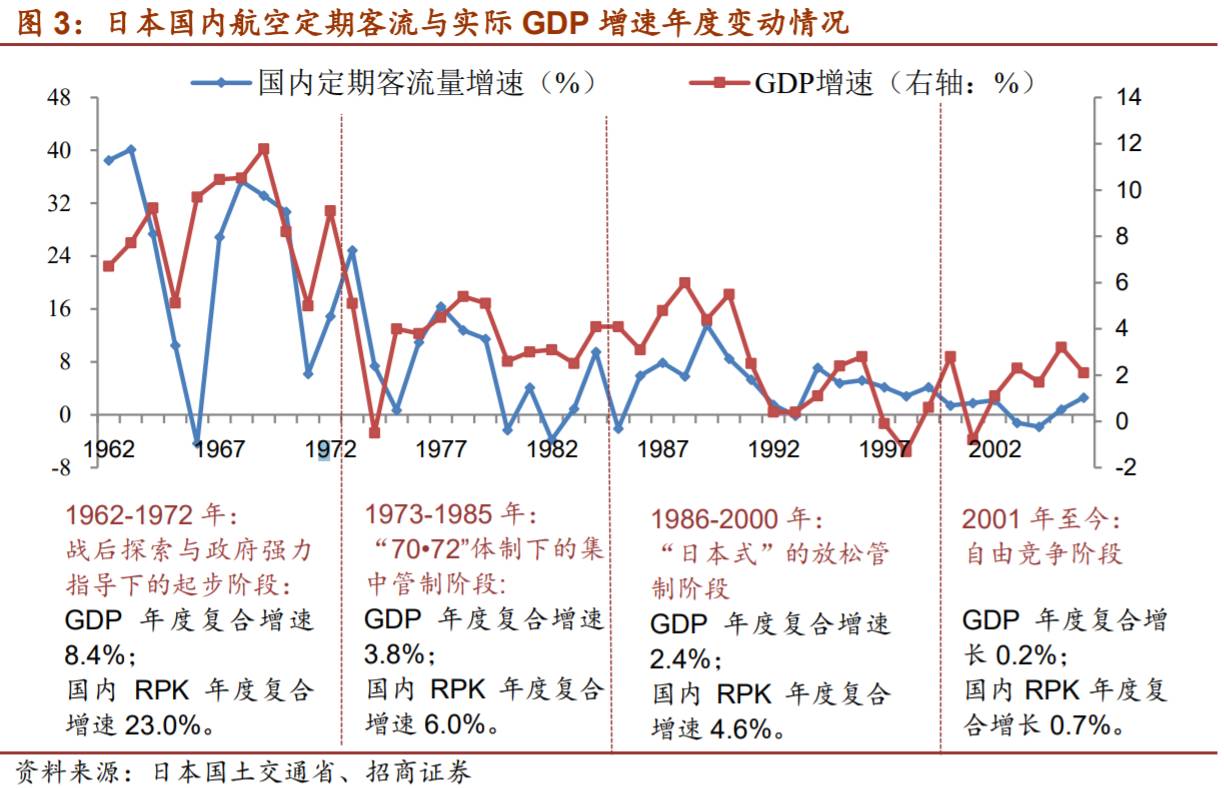

根据行业生命周期和产业政策的不同,我们将其划分为四个发展阶段:(

1

)

战后探索与政府强力指导下的起步阶段(

1972

年以前)

,国内经济高速增长,民航业开始起步,政府强力指导下公司再编制与集中化;(

2

)

“

70•72”

体制下的集中管制阶段(

1973-1985

年)

,高增长期后的景气循环,集中管制下民航业步入快速发展期。(

3

)

“日本式”的放松管制阶段(

1986-2000

年)

:宏观经济减速,民航业逐步走向成熟期,客流增长放缓,航线准入与定价权逐步放开;(

4

)

自由竞争阶段(

2001

年

-

今)

:宏观经济疲软,民航业进入成熟期,客流量基本稳定,廉价航空发展迅速。

-

风险提示:

宏观经济低于预期,疫情、空难等突发事件,高铁竞争力提升等。

一、《启示录》系

列:不容错过的精彩概要

1

、《启示录》系列:核心概要与特色推荐

从中国第一条快速铁路“京津城际”

2008

年

8

月的开通至今,仅仅短短的

5

年,在神州大地上,“四纵四横”的高速铁路网现已初具规模。中国高铁网的建设速度是惊人的,中国民航与高铁的竞争也日趋白热化和常态化。“高铁时代”的到来,对中国民航业来说到底意味着什么?航空公司将会采取什么样的策略去应对新的挑战?短期来看,高铁确实对民航产生了较大的冲击,这种冲击是否会长期持续?未来民航与高铁的竞争格局将如何演绎?这是大家所普遍关心的问题,但却又难得到清晰的答案。

从日本第一条新干线东海道新干线

1964

年的开通至今,日本民航与高铁的较量已经持续了风风雨雨的

50

年。相比中国短短的

5

年,日本民航与高铁的竞争历史必定对我们判断中国民航与高铁未来的格局有所裨益。为此,我们通过大量的数据搜集、整理、研究分析,撰写了《日本民航与高铁

50

年竞争历史启示录》系列专题报告。

(

1

)《启示录》系列专题报告共分四篇:

该篇全面阐述了民航与高铁的三维竞争,“票价水平、运营频率和服务质量”是竞争手段,“市场份额、票价水平和客座率”是竞争的结果,并影响民航业的盈利水平和市场规模。过往的研究多局限于对市场份额的分析,这是远远不够的。并

从日本民航业的发展历史谈起,通过对日本民航业发展阶段的梳理,为我们在后续系列报告中做进一步的分析做好准备。

该篇阐述了行业生命周期、产业政策、技术革新等行业因素作为一个“隐形之手”,通过对竞争手段的限制,进而对民航与高铁的阶段性竞争结果(稳态)施加影响。并以东京

-

大阪这一日本黄金商务市场(同时是最先受到新干线运营冲击的市场)为例,以详实的长周期历史数据,再现

50

年来在行业因素不断演进的过程中,民航与高铁是如何在竞争手段受到不同约束的情况下采取相应的竞争策略,并在相应的竞争结果(稳态)中取得阶段性平衡的。

该篇阐述了运距、市场规模、两端机场容量等航线因素作为竞争格局差异的“分化器”,衍生出三种不同类型的航线市场。不同类型的航线市场,航空公司所采取的竞争手段和策略是有所差异的,并最终导致不同类型航线市场上阶段性的竞争格局(稳态)不尽相同。同时,通过详实的历史数据,以日本众多民航高铁竞争市场为分析样本,分别从横向与纵向的角度进行解剖分析。

该篇分析比较了现阶段中国民航的行业背景与历史上日本民航业的行业背景的异同之处,明确我国目前行业因素对民航与高铁的竞争手段所施加的影响。比照日本的历史经验,搜集数据从横向对我国目前与高铁重合的航线做了类型划分,并纵向分析航线在短期、中期与长期竞争格局的演变情况,同时也揭示了行业或航线因素变化时,航线的竞争手段与竞争结果发生改变,竞争格局进入到新的稳定状态所需要的调整时间。

(

2

)《启示录》系列专题报告两大特色:

在经过大量数据搜集、研究和分析后,我们发现,尽管日本的国土面积上与中国有较大的差异(这也是在进行对比研究时常常为大家所诟病的),但通过我们的逻辑化梳理与因素剥离分析,航线运距事实上是航线因素的一部分,是影响航线竞争策略的重要变量之一,通过综合考虑行业与航线因素对竞争策略和竞争结果的影响,从而消除了国土面积的差异对参考价值的削弱。

本系列研究的另一大特色在于“让历史说话,用数据揭开谜底”。我们搜集整理了日本民航与高铁竞争史上重点航线市场上的大量长周期数据,数据详实,力图用数据还原当时竞争的真实情况。

2

、本篇核心内容

(

1

)高铁对民航的影响是“市场份额、票价、客座率”的三维影响

。旅客选择航空或高铁出行的主要考虑因素包括票价水平、总旅行时间和服务水平。“票价、运营频率和总旅行时间、服务水平”是航空与高铁的市场竞争手段。而仅仅用市场份额来衡量高铁对航空的竞争结果是不够全面的。航空的市场份额是在一定的票价水平和班次频率的基础上实现的;同样的市场份额,如果在不同的票价水平和航班频率的基础上取得,意味着完全不同的竞争态势和盈利水平。航空公司或高铁客运公司对总旅行时间的竞争主要通过调节运营频率和运营速度来实现,考虑到短期内两者运营速度不变,因此运营频率的变化决定了两者的总旅行时间差的变化。因此“市场份额、票价和客座率”是竞争的结果,是对两者盈利水平和市场规模的一个综合衡量。

(

2

)航空与高铁不同历史阶段、不同航线市场上的“多样化竞争格局”的背后是不同的行业政策背景以及航线市场固有属性。

-

同一航线上,不同的历史阶段行业背景不同,两者所采取的竞争手段不同,竞争结果也因此不同。

-

在同一历史阶段下,由于不同航线市场属性的差异,两者所采取的竞争手段不同,竞争结果亦不同。

-

随着时间的推移,航线市场的属性也会发生演变,从而也影响到两者在该市场的竞争手段和竞争结果。

(

3

)日本民航业四阶段发展概览:系统的梳理为后续的研究提供依据。

-

战后探索与政府强力指导下的起步阶段(

1972

年以前):

国内经济处于高速增长期,民航业处于起步阶段,实现了低基数下的高增长。政府强力指导下的公司再编制与集中化是时代主题;

-

“

70•72”

体制下的集中管制阶段(

1973-1985

年):

高增长期后的景气循环阶段,民航业在“

70•72”

体制的集中管制下步入快速发展阶段;

-

“

日本式”的放松管制阶段(

1986-2000

)年:

宏观经济增长减速,民航业发展逐步走向成熟期,客流量增长放缓,航线准入与票价决定权逐步放开;

-

自由竞争阶段(

2001

年

-

今):

宏观经济增长疲软,日本民航业发展进入成熟阶段,客流量基本稳定,廉价航空公司发展迅速。

二、“三维”竞争:岂止是市场份额的问题?

高铁对航空的影响是对航空“市场份额、票价、客座率”的三维影响。

过往的研究往往把重点放在高铁对航空造成冲击后,旅客分流的比例与运距间的关系。但我们认为,仅仅用市场份额来衡量高铁对航空的影响是不够全面的,航空的市场份额是在一定的票价水平和班次频率的基础上实现的,市场份额是票价水平和航班频率的函数。同样的市场份额,如果在不同的票价水平和航班频率的基础上取得,意味着完全不同的竞争态势和盈利水平。

1

、旅客的选择:票价、总旅行时间和服务水平

从旅客对两种运输方式的选择因素的角度出发,主要考虑票价水平、总旅行时间和服务水平。

同样的票价水平、总旅行时间和服务水平对每一旅客的效用是不同的,但每一旅客的个体选择汇聚在一起,最终就形成了两种运输方式的客流量和市场份额。而其中航空公司或高铁客运公司对总旅行时间的竞争主要通过调节运营频次和运营速度来实现,从而对客座率和单位运营成本产生影响。

因此,两者对票价、总旅行时间和服务水平的竞争对高铁与航空最终的“市场份额、票价、客座率”的三维竞争结果有着直接的影响。

同时,我们在描述航空与高铁的市场竞争状况时,把航空的市场份额、票价与客座率三因素保持不变的情况称为“竞争稳态”。

(

1

)票价:旅客出行选择的重要考虑因素

票价水平是旅客出行方式选择的重要考虑因素。在总旅行时间、服务水平等其他条件相同的情况下,我们理想化地认为,理性的旅客会优先选择票价较低的交通方式出行。

当然,不同的旅客,对价格的敏感度不同,具体表现为需求的价格弹性差异。根据价格弹性的不同,可以把旅客分为公务和休闲两类。其中,公务类旅客的价格弹性较低,意味着对价格的变化不太敏感,旅行需求具有刚性;休闲类旅客的价格弹性较高,票价的小幅提升意味着客流量更大幅度的下降。因此,对于航空公司和高铁客运公司而言,可以尝试对公务类旅客提高票价,与此同时,降低休闲类旅客的票价,以增加总营业收入。

(

2

)总旅行时间:影响市占率的关键因素,包括门到门时间和计划错位时间

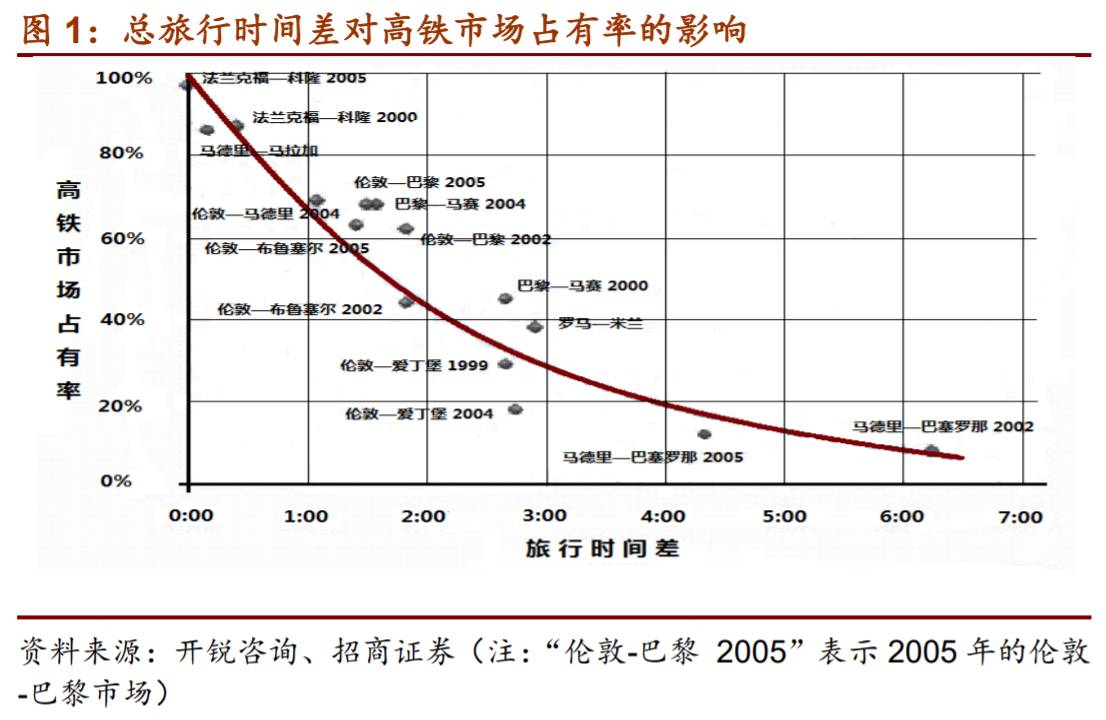

总旅行时间也是旅客出行方式选择的重要考虑因素。关于总旅行时间差对市场占有率的影响,开锐咨询通过对欧洲高铁近

10

年的运营状况析发现,总旅行时间差是客运市场占有率的关键影响因素,即高铁与航空的时间差在一定程度上决定了其在客运市场的占有率。

其中,总旅行时间又包括门到门时间与计划错位时间两部分。

以航空为例,航班的计划错位时间的存在是基于这样一个事实,即不大可能使航班离港时间恰好是每一名旅客准备出发的时间。例如,某位旅客最希望的航班离港时间是

15:30

,但市场上定期航班的离港时间是

13:00

和

17:00

,对这位旅客而言,航班计划错位时间不是

2.5

小时就是

1.5

小时,取决于旅客最终选择搭乘稍早还是稍晚的航班。

对于平均航班计划错位时间的计算,沿用上述的例子,假定希望在

13:00

和

17:00

之间飞走的所有旅客所希望的出发时间是均匀分布的,则我们能估算出对于

15:00

出发的旅客而言,最长的错位时间为

2

小时,而所有旅客的平均错位时间为

1

小时。

因此,在“计划错位时间”上的竞争优劣势与运营频率相关。运营频率越高,平均等待时间越短,则时间优势越明显。

总的来说,对于同一线路,短期内两者运营速度不变,门到门时间相对固定,总旅行时间只跟计划错位时间有关,也即总旅行时间随着运营频率的变化而变化。在航空与高铁的竞争当中,两者可以通过调整航班频次,调整总旅行时间,以此来调整对旅客的吸引力。

与价格弹性相类似,旅客需求也具有时间弹性。

当然,

不同类型的旅客对时间的敏感度亦不尽相同,公务类旅客的时间弹性要大于休闲类旅客。

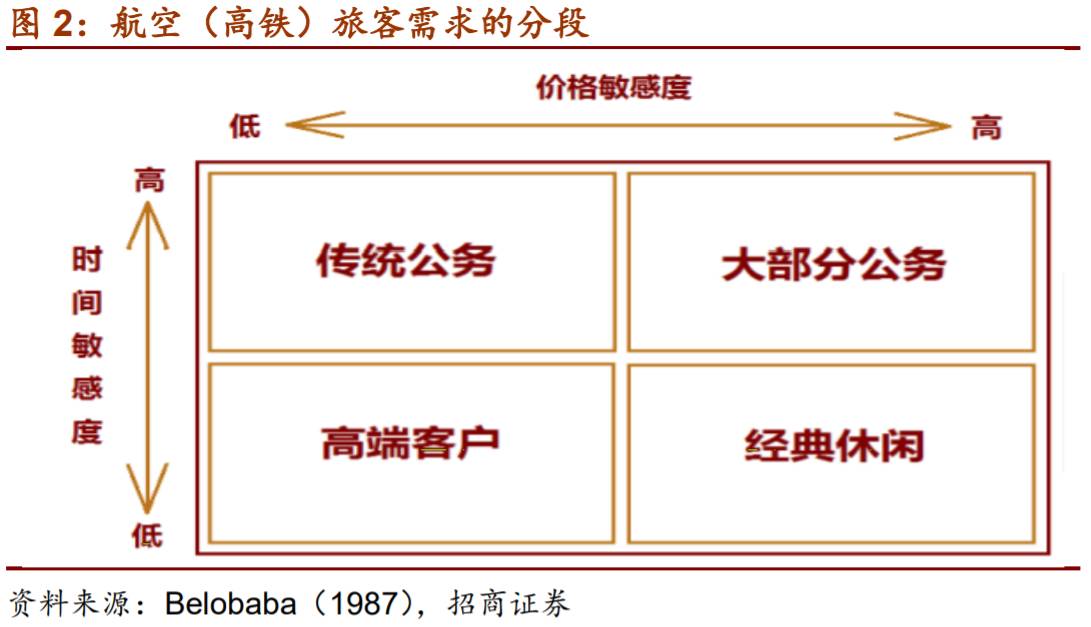

根据旅客对价格敏感性和时间敏感性的差异,我们可以把旅客分成四类:传统公务、大部分公务、高端客户、经典休闲。

航空公司与高铁客运公司可以根据旅客需求段的不同而采取不同的营销与定价策略。

类型

1

(传统公务):对时间敏感,对价格不敏感。这个需求段代表了传统的公务旅行者的特点,他们出行首选符合他们计划要求的航班(列车),并且愿意为此支付较高的票价。

类型

2

(大部分公务):对时间敏感,对价格也敏感。这个需求段在传统的公务

-

休闲分类中不能明显识别,或许大部分公务旅行者都属于这个需求段,他们无法提前很多天订座以获得最低的票价,但如果能节省足够多的钱,他们或许愿意重新进行安排,接受不太方便的航班(或列车)时刻。

类型

3

(经典休闲):对价格敏感,对时间不敏感。这个需求段包括经典的休闲或度假旅行者,他们愿意改变其旅行的时间和日期以得到一个可能最低票价的座位。

类型

4

(高端客户):对时间和价格都不敏感。这个需求段包括的消费者相对较少,他们几乎没有或根本没有任何时间限制,并且还愿意为高水平的服务付费。

(

3

)服务质量:影响旅客决策的重要因素

具体因素包括购票便利性、旅行安全性、舒适度、准点率等。服务质量的提升,如准点率的提高,有助于增加客流量。

需要特殊说明的是,在本系列报告后续的内容中,我们提到的市场份额,是基于一定的市场规模前提下,航空客流占航空

+

高铁总客流的比例。因此,客流量往往代表了市场份额。当然,事实上市场规模并非是静态值。高铁的出现,并不是完全参与现有市场的竞争,而是会带来大量的新生成客流。由竞争导致票价水平的整体下移、运营频率和服务水平的提升也会带来新生成客流。

2

、竞争手段:票价水平、运营频率和服务质量

票价水平、总旅行时间和服务质量对旅客最终的出行方式选择起到至关重要的作用。其中,由于在一段时期内,运营速度保持相对稳定,对总旅行时间的竞争主要是竞争频率的竞争。

因此,

“票价、运营频率和总旅行时间、服务水平”成为航空与高铁两者竞争的主要手段。

3

、竞争结果(稳态):市场份额、票价水平和客座率

民航与高铁两者在某一市场上,对“票价、运营频率和服务质量”等重要竞争手段的选择不同,必然影响到两者在该市场的“市场份额、票价水平和客座率”,而这个直接影响到航空公司的盈利水平和自身市场规模,是综合描述两者改市场竞争结构的三个重要维度。

4

、多样化竞争格局的背后:行业政策背景与航线因素

无论是回顾日本民航与高铁历史上各阶段、不同航线市场的竞争格局,还是放眼我国当前两者在不同航线市场上的竞争态势,我们都不难发现,“竞争格局的多样化”是共同的特点。

-

在同一航线上,在不同的历史阶段,随着产业政策的变化,航空与高铁所采取的竞争手段是随之变化的,并在不同的竞争结果中取得相对平衡。

-

在同一历史阶段,在不同的航线上,由于航线市场的情况各不相同,航空与高铁的竞争所采取的竞争手段也不尽相同,最终亦在不同的竞争结果中取得平衡。

-

当然,同一航线,随着时间的推移,其市场情况并非一成不变的。航线属性的演变也影响着这两竞争的手段和最终的竞争结果。

深入分析之后,我们发现,这种“多样化竞争格局”的背后,实质上是行业政策背景与航线固有属性差异的作用。这种差异通过对两者的竞争手段的“可行性”和“有效性”施加限制,从而最终影响两者的竞争结果。

-

产业政策因素对竞争手段的限制。

例如,票价调整是一种常见的竞争手段,但是如果在某一发展阶段,产业政策限制了航空或者高铁客运公司自主定价的权利,那么“票价”这一竞争手段变得“不可行”。同样,在运营频次的调整上,如果产业政策限制了公司运力的自主投入,那么这一竞争手段也会变得“不可行”。

-

航线因素对竞争手段的限制。

例如,对于运距过短的航线,高铁占据着绝对的时间优势,航空公司无法通过增加航班班次来获取时间优势,此时,“运营频率”这一手段就变得“不可行”。再有,对于客流充足的航线,增加运营频率会有一定的效果,但是如果两端的机场容量受限,那么这一竞争手段也会变得“不可行”。

为了更好地分析行业政策因素和航线因素对两者竞争手段及竞争结果的影响,并结合我国现有的产业政策情况和不同航线的具体情况,从而得出对我国航空与高铁未来竞争演绎路径的有益启示,本篇作为此系列专题报告首篇,我们首先根据日本民航产业政策的变化,对日本近

50

年来民航与高铁的竞争历史做一个梳理和阶段划分,为后续系列报告中进一步展开分析提供依据。

三、从日本民航业的四阶段发展历史谈起

从

1964

年

10

月

1

日第一条新干线——东海道新干线通车至今,日本民航与高铁的竞争历史已长达

50

年。期间,

航空客流

经历了

60

年代的高速增长到

90

年代的增幅回落,再到

2000

年以后的负增长;

航线准入

经历了

70

、

80

年代的集中管制,到

90

年代的逐步放松,最终允许航空公司自由进出航线;

定价机制

也经历了

70

、

80

年代的集中管制,由政府统一定价、调价,到

90

年代的逐步放松,最终允许航空公司自由决定票价,不再设上下幅度限制。

本篇,我们就从日本民航业的发展历史谈起,通过对日本民航业发展阶段的梳理,为我们在后续系列报告中从日本的历史中看产业政策背景和航线因素对民航与高铁所采取的“竞争手段”与最终取得的“竞争结果”的影响,得出我国高铁与航空未来竞争的格局的演绎路径做好铺垫。

我们根据行业因素(如行业生命周期、航线准入、定价机制等)的变化,将日本民航业的发展划分成四个阶段。

1

、

1972

年以前:战后探索与政府强力指导下的起步阶段;

2

、

1973-1985

年:“

70•72”

体制下的集中管制阶段;

3

、

1986-2000

年:“日本式”的放松管制阶段;

4

、

2001

年至今:自由竞争阶段。

1

、战后探索与政府强力指导下的起步阶段(

1972

年以前)

基本特征:国内经济处于高速增长期,民航业处于起步阶段,实现了低基数下的高增长。政府强力指导下的公司再编制与集中化是时代主题。

(

1

)宏观经济背景

60

年代国内经济进入了高速发展期,从岩户景气到伊并诺景气,国民收入倍增计划(

1961-1970

)成功实施,年均实际

GDP

增速

10%

左右,

1968

年日本成为资本主义世界的第二大经济强国。

(

2

)行业生命周期:起步阶段,实现了低基数下的高增长

国内民航从战后彻底摧毁中逐步恢复。