作者:Denise-Marie Ordway

来源:journalistsresource.org

编译

:阿勺(实习生)

编辑: 罗布君

Via:新京报传媒研究(xjbcmyj)

社交媒体时代,记者的个人形象得到凸显。 他们早已习惯在Facebook、Twitter或Instagram等社交媒体平台上发表言论、意见,试图为大众提供独特见解。

纸媒时代,新闻工作者存在的意义通常是一篇文章或报道标题下的名字,甚至仅仅是姓和名的字母缩写。如今,他们有了可以展示自己的“前台”,不仅能够通过社交平台积极与读者交流,还能显著提升自己的知名度。

但是,对于供职特定媒体机构的记者来说,他们面临的境况更为复杂。

新闻机构通常要求记者充分利用社交媒体拓展信息源或者获取相关资料,同时还应该提高利用社交网站拓展媒体品牌知名度的意识。大多时候,记者、编辑以及专栏作家开设超过2个或2个以上的社交账号。通过这种方式,他们试图为自己营造一个工作以外的空间,享受没有工作压束缚的个人时间。

然而,记者对社交媒体持有一种复杂的情感,可以说是“爱恨交织”:他们深知其价值,但也无法忽视其潜在的威胁。因为记者一旦在社交媒体上发表了错误的言论或者引用了不实的新闻信息源,类似这样的职业bug极有可能会让自己的职业生涯就此终结。

对于那些深谙社交媒体生存法则的记者来说,除了在Twitter、Facebook、Instagram等各大社交媒体平台积极布局,开设个人账号,他们对自己在社交网站上填写的个人信息或者职业简介等内容,同样要精雕细琢,努力打造出“2.0”版本的职业简介。

△Anderson Cooper的推特首页

一些记者在社交平台上已经获取了大量的关注者,甚至拥有了自己的“粉丝”。比如CNN的新闻主播Anderson Coopers在Twitter上就有近1000万的关注者,纽约时报专栏作家Nicholas Kristof的Twitter关注用户人数也已近220万。

△Nicholas Kristof的推特首页

一些学者曾就媒体品牌以及个人职业形象对新闻业的影响做过相关研究。但犹他大学(The university of Utah)的传播学教授Avery E. Holton和天普大学(Temple University)的新闻学教授Logan Molyneux指出,关于媒体品牌如何影响记者个人在社交网站上的形象呈现问题,却没有得到任何的关注。

这些研究人员采访了供职于美国各家新闻机构的41名记者和编辑,试图深入了解这一被新闻业界“忽视”的问题。而2017年发表于Journalism杂志上的一篇名为“身份迷失?媒体品牌对个人身份的影响”一文正是最新的研究成果。

该研究的主要发现包括:

●

记者越来越倾向于在社交媒体上经营自己的职业形象,而不是他们作为普通社交媒体用户的个人形象。

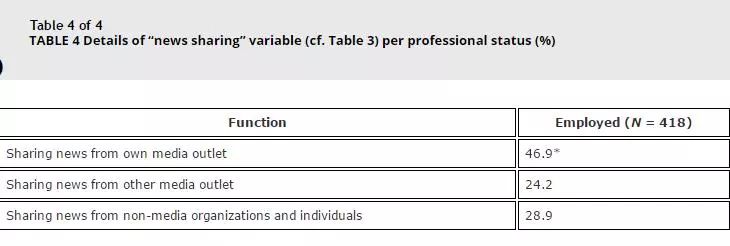

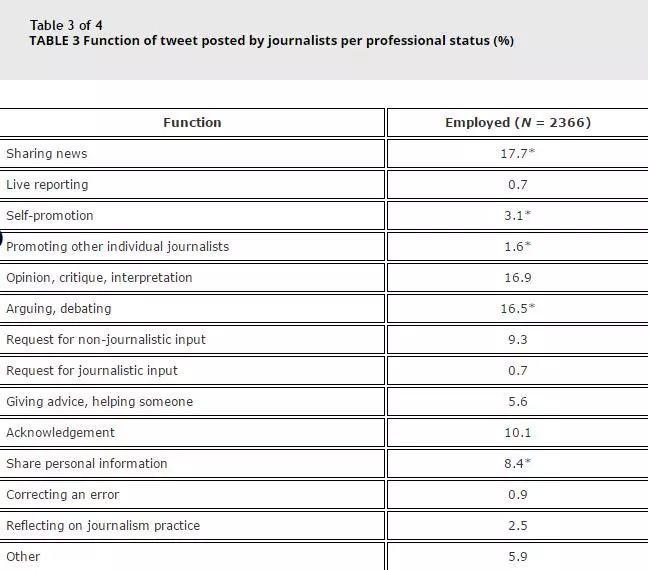

△记者主要分享的是本新闻机构的新闻

●

记者必须有选择性地发布内容,同时也要改变具体呈现内容的方式。按照要求,他们必须在自己的社交账号主页上,添加与其供职媒体机构相关的LOGO,或者其他带有明显标识性的东西。同时,对于非本新闻机构发布的内容,记者也被禁止转载或分享到其他的平台。除此之外,记者还肩负为媒体机构拓展人脉关系的重任,尽可能多的争取对机构有益的合作。

●

记者在社交媒体上需要平衡好职业以及生活两方面的内容。出于职业要求,他们常常需要在社交平台上发表对时事政治或者社会新闻热点事件的看法,努力成为新媒体平台上的“意见领袖”,同时还要考虑到自己所代表的供职新闻机构的立场。这种职业性压力使得他们无法真正像普通用户那样,可以随心所欲地表达自己的看法。他们甚至也不能“晒”过多私人生活相关的内容,比如家人,朋友以及个人兴趣。

●

许多记者表示,社交媒体某种程度上能够彰显其作为职业记者的身份以及价值。通过这些平台,记者有更多的渠道分享自己的新闻报道,获取更多的新闻线索。而这也是区分职业记者与一般自媒体从业者的一块“试金石”。

●

目前为止,记者和编辑们对自己在社交媒体平台上的“活动范围”还没有一个清晰的认知,或者说他们不知道自己哪些话能说,而哪些不能,这种纠结的情绪和不确定的心态,在涉及自己的职业内容以及与供职媒体机构相关的事情时表现得最为强烈。

△

记者在社交网站上主要的活动仍然是分享新闻信息

●