列位看官,宅了这么多天,是不是有些心浮气躁?不妨跟着国博讲解员线上观展览、看文物,若有一杯清茶在手,就更静心养神了。说到品茶,《红楼梦》里写了不少,最详细、最有趣的莫过于第四十一回。贾母在大观园宴请刘姥姥,宴毕一同来到妙玉的住处栊翠庵。妙玉为讨好贾母,亲自捧上一个海棠花式雕漆填金云龙献寿的小茶盘,里面放的是成窑五彩小盖钟。贾母用了半盏茶,让刘姥姥也尝尝。后来道婆收茶盏回来时,妙玉就嫌刘姥姥用过的成窑杯肮脏,让搁在外面,不再使用。

清雕填云龙纹鼓式漆盒

明成化斗彩花蝶纹罐

妙玉悄悄引着宝钗、黛玉去吃“梯己茶”,宝玉也跟了过去。只见妙玉在风炉上扇滚了水,另泡一壶茶,这时她拿出的又是什么样的茶杯呢?

递给宝姐姐的是一只单耳杯,上面用隶书刻着这个刁钻古怪的名字,还刻有“晋王恺珍玩”“宋元丰五年四月眉山苏轼见于秘府”两行小字。

递给林妹妹的是一只小巧的钵形杯,上面刻着“点犀?”三个垂珠篆字,这名字也令人好生疑惑。

茶杯不够了,妙玉把自己平时喝茶用的绿玉斗递给了宝玉,倒是一点儿也不洁癖。宝玉明白这种分别对待的心思,却故意装呆打趣:“常言‘世法平等’,他两个就用那样古玩奇珍,我就是个俗器了。”

“栊翠庵品茶”一段,人物对话中的雅趣、机锋乃至暗通的情意,都使读者津津乐道。作为博物馆迷,您或许也对妙玉给宝钗、黛玉用的“古玩奇珍”感兴趣,我们今天就来探一探其中的奥妙。

“神仙茶具”之一

先说名字最古怪的“bān瓟斝”(古怪到字都打不出来)。“bān”“瓟”都是瓜类的名字,所以有的注解者称这是一只瓜形杯。87版电视剧《红楼梦》的道具可能就是按这种观点制成的,半球形、单耳,有点儿像袖珍的咖啡杯:

等等,好像哪儿不对。如果是瓜形,为什么称“斝”?喜欢青铜器的观众,对“斝”一定不会陌生:

这三件斝时代跨越了三千多年:左边是郑州二里岗出土的商代陶斝,陶斝早在新石器时代就被先民创造出来用于炊煮;中间是国博馆藏的商代青铜斝,属于温酒、灌酒的礼器;右边是故宫收藏的清乾隆掐丝珐琅斝,和前两件的古朴凝重相比,显得很洋气,然而青铜斝的造型元素一点儿不少,甚至也装饰了商代常见的饕餮纹,俨然是“复古的时尚”。宋代以来,文人雅士崇尚青铜礼器,热衷收藏和仿制,曹雪芹生活的雍正、乾隆时期,仿古风也极为盛行,钟鸣鼎食的贾府使用斝形饮器,是合乎身份与潮流的。

可是,“bān瓟”和“斝”又有什么关系?提供一个线索:“瓟”与“匏”是通假字,“瓟斝”就是“匏斝”。您有思路了吗?

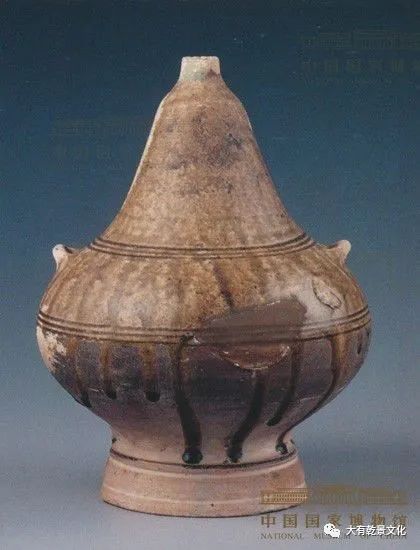

“匏”是葫芦的古称,河姆渡遗址就发现了葫芦遗存,反映出葫芦在我国至少有七千多年的种植史。葫芦特别适合做容器,汉代,岭南地区的先民就仿照葫芦的样子制作陶壶,用来盛水、盛酒,体现着师法自然的智慧。上面这幅图就是国博馆藏的西汉匏壶。

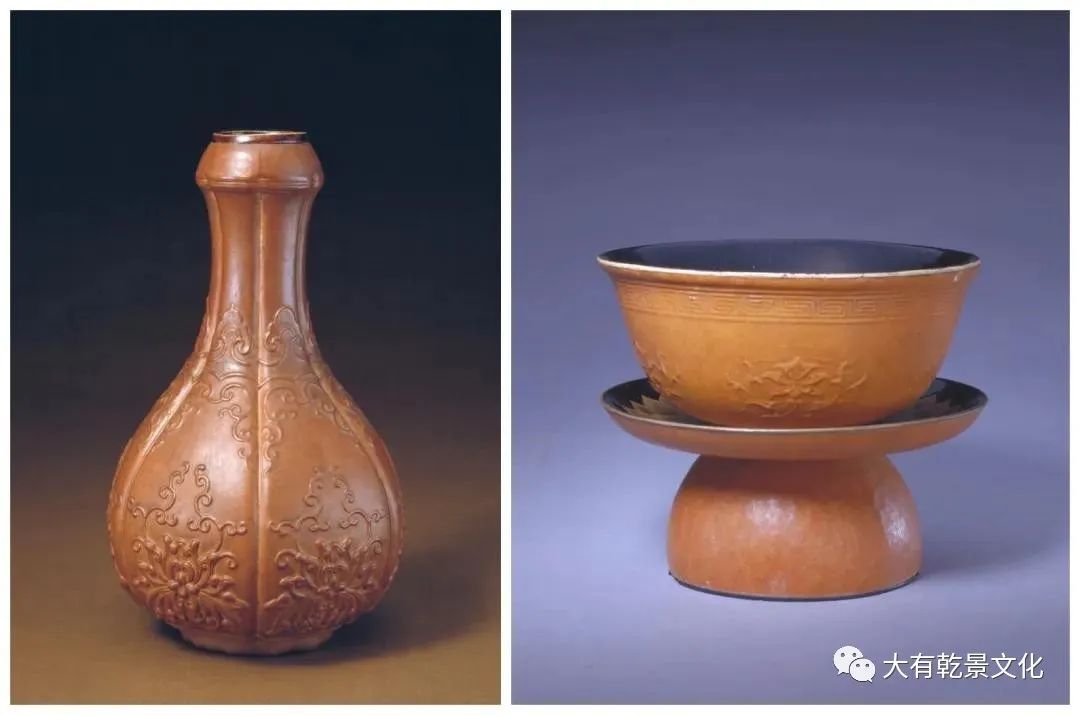

苏轼在《前赤壁赋》中写道:“驾一叶之扁舟,举匏樽以相属。”用葫芦壳做酒器在宋代是一种时尚。明代,南方新兴的中层士绅风雅自居,经常呼朋唤友吟诗作画、游山玩水。为了出行便于携带,他们重拾宋代的葫芦器并玩出了新花样:给嫩葫芦套上一个特定形状和花纹的模具,让它长成与模具相同的样子,称为“范制”。清康熙以来,范制匏器风靡宫廷,工艺娴熟,上图中的蒜头瓶、高足碗分别制作于康熙、乾隆朝,都是皇帝赏玩的珍品。清宫制作的匏器有瓶、盒、碗、盘、笔筒等多种器型,时人记载:“奇丽精巧,能夺天工。款识隆起,宛若砖文。乾隆间所制者尤为朴雅,此御府文房之绝品也。”

匏器大盛的时代恰好是曹雪芹生活的时代,我们基本可以确定,妙玉给宝姐姐用的茶杯并非瓜形,而是用葫芦范制成的斝形。那么,问题也随之而来:既然匏器的流行在明清时期,怎么还会有西晋富豪王恺珍玩、北宋文人苏轼鉴赏这样明显“穿帮”的内容刻在这只杯子上?曹雪芹出身世家,见多识广,应该通晓匏器之类的文玩,写妙玉收藏这样一件“假古董”,是否有什么特别的用意?我们先留个扣子,且把“点犀?”玩味一番,再为您解开谜团。

“神仙茶具”之二

妙玉给林妹妹用的茶杯叫“点犀?”,这个名字可能让您想到了李商隐的诗句“心有灵犀一点通”。相传犀牛角中心有一条白线贯通首尾,感应灵敏,因而有“灵犀”之说。顾名思义,“点犀?”应该是一只犀角杯。

兽角是一种原始的饮器。提起角杯,您是否想到了它?

这件文物是闻名遐迩的大明星——西安何家村出土的兽首玛瑙杯,现藏于陕西历史博物馆。其实,它的材质是玛瑙而不是兽角,但造型和质感都可以乱真,甚至更胜一筹。学者们普遍认为,这件器物的造型源于西方角杯“来通”,使用时从底端也就是尖的一端饮用。

中国从远古以来也有自己的角杯,有的用兽角制作,有的模仿兽角造型,使用习惯是从顶端的口部饮用。广州西汉南越王墓出土的玉角杯,是目前罕见的角形玉杯实物。有学者认为,这种角形杯可能是在模仿先秦文献记载的角状“兕(sì)觥”(古书中“兕”和“犀”经常对举,一说“兕”就是母犀牛);还有学者指出,汉代岭南有犀牛生存,犀角被视为珍品。总之,这件角形玉杯与犀角有千丝万缕的联系。

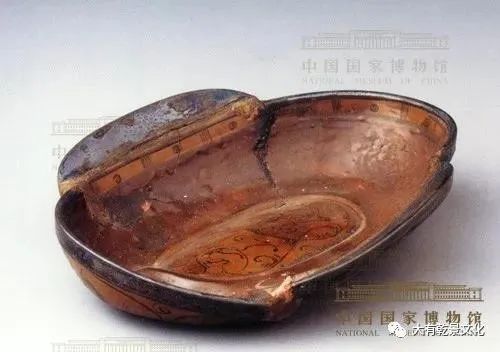

古人传说犀角能解百毒,有助于延年益寿,然而汉代以来犀牛在中国已基本绝迹,犀角杯难遇难求。明代以来,随着海上贸易的大发展,中国与东南亚、南亚、非洲等地区交往密切,犀角作为一种贵重材料越来越多地输入中国,高级官僚贵族为了斗富摆阔,争相制作和使用犀角器物。到曹雪芹生活的清代康乾时期,犀角杯已经发展出横、竖两种形制。横卧式犀角杯形似小船,比如清宫旧藏的这件(上图),表现了“仙人乘槎”的神话故事。

船式饮器源远流长,战国以来,人们用椭圆形带“翅膀”的耳杯饮酒(上图为马王堆汉墓出土的“长沙王后家”漆耳杯),王羲之《兰亭集序》使“流觞曲水”声名远播。唐宋以来,金、银、玉质“酒船”成为贵族的新宠,李隆基为皇子时,曾在一次宴会上“连饮三银船”,听起来吓人,其实就是三大杯。

竖直式犀角杯则与觚、觯(zhì)这类敞口、细高的酒器有渊源,刚才提到的可能仿自“兕觥”的南越王墓白玉角形杯,也是它的“祖先”。您是否注意到觚、觯、觥都以“角”为部首?正因为它们都由兽角杯衍生而来。

那么,“点犀?”应该是什么样呢?有学者认为,“?”应该是高足器(“乔”本义为“高”),做酒器必然把中心挖空,因此不会有那条贯通犀角的白心,所谓“点犀”是子虚乌有。也有学者认为,《红楼梦》庚辰本、戚序本作“杏犀?”,应该指质地优良的犀角在光下呈现通透的杏黄色。在“隻立千古——红楼梦文化展”第三单元,策展团队特地从国博馆藏中选择了这件清代的犀角透雕盘螭柄杯,来体现“栊翠庵品茶”的内容,您觉得它像不像“点犀?”?愿重逢有日,您可来展厅一睹它的真容。

透物见人的“神仙打架”

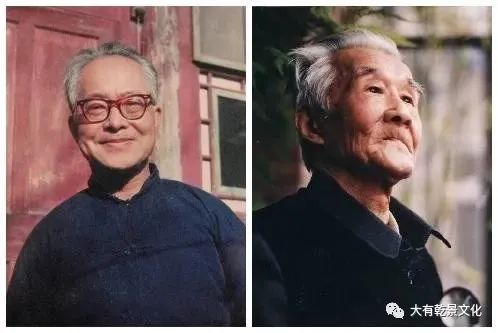

沈从文先生(左)、周汝昌先生(右)

从文物的角度追溯一番,似乎只明白了表面,仍有悬而未决的疑云。《红楼梦》里写到的器物很多,而这两件茶杯名字之古怪实在罕见,绝不是随便取的,有什么弦外之音?为了这个问题,六十年前,著名学者沈从文、周汝昌曾经“神仙打架”,见仁见智。两位先生从《红楼梦》的创作手法和人物塑造着眼,透物见人,让两件茶杯“活”了起来。