憍底利耶之《利论》[1]是一部集大成治术经典,它专注于对纯粹政治经验的描述和规范性研究,被现代学者看成古代印度特色的“政治学”。

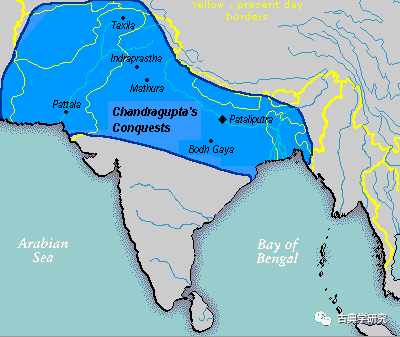

传统上认为,这部书的作者是具有传奇色彩的憍底利耶(

Kauṭilya

,约公元前

4

00~前

3

00年),[2]他推翻了腐化颟顸的难陀王朝,以宰辅和帝师的身份,帮助旃陀罗笈多(Candragupta)开创了印度政治史上首个帝国——孔雀王朝(前

322-

前

185

)。[3]

由于《利论》从古代某个时间起就长期处于失传状态,我们已经无从得知它对古印度实际政治的影响。不过,从印度传统的宗教哲学(印度教、佛教、耆那教)、文学、政论元典及相关的注疏文献中,我们可以看到憍底利耶和他的《利论》被援引为权威、被当成蓝本、被传说和评述、被尊奉和被批评(相关文献,参见Singh 2004, 9-17)。从这这些地方来看,憍底利耶和《利论》在立法者(如摩奴、祭言)、治术师、政治家、文人圈子中具有相当大的影响(总体上,文人倾向于给他负面评价,其余类人则看重他的权威)。自从《利论》上世纪初(

1905

)重见天日以来,便受到了学界、思想界、政治界的高度重视。

由于憍底利耶在《利论》中发挥出某种目的理性式的政治行动原则

,其思想具有“国家理由”色彩,同时在技艺层面推荐许多狡计,《利论》被人们看成是印度政治“现代性”转型的有力代表,憍底利耶也被用来和马基雅维利、俾斯麦一类人物相比。而且在实际政治层面,憍底利耶和《利论》也成了政治人物弘扬印度民族国家、印度统一和独立的思想利器。

由于内容丰富和年代久远,《利论》曾被现代史家誉为“一切梵典中最珍贵者”(

Rapson 1955, 420

),不过,印度古人不注重对实际历史(

pragmatic history

)的记载,今人无法确切地知道《利论》本身产生、形成和失传情形,笔者在此只能就今本《利论》的一些事务性问题作简要交代,以方便读者参考、利用这个译注本。

(一)《利论》梵本和注释

1905年,一位来自坦焦尔(

Tanjore

)的班智达(

Pandit

)将一些写本交给时任迈索尔邦立东方图书馆(

MGOL

)馆长的靖论师(

R. Shamasastry

),后者经过识读,确认它们就是失传已久的《利论》和一小部分注释(即

CP

,参缩略语说明,下同)。

1909

年,他出版了第一个梵本《利论》(

1919

年第二版),人称“

迈索尔本

”(

Mysore Edition

)。靖论师整理出版的《利论》开启了现代学界的《利论》研究。

此后,新写本和注释陆续被发现、整理、出版。1923到

1924

年,德国印度学家约利(

Julius Jolly

)和施密特(

Richard Schmidt

)根据慕尼黑国立图书馆所藏《利论》写本的抄本(原本为泰米尔字母,藏于马德拉斯邦东方学院图书馆),出版了两卷本的《利论》,上卷为原文,下卷为CN注,被称作

“拉合尔本”

(

Lahore Edition

)

。

拉合尔本的可靠度较迈索尔本有所提高。

几乎与此同时,群主论师(

T. Gaṇapati Śāstrī

)在

1923

至

1925

年间以每年一卷的速度,也出版了一个《利论》校注本(C

Ś

本),被称为

“特里凡得琅本

”

(

Trivandrum

Edition)。

[4]

他对迈索尔本、拉合尔本、特里凡得琅本作了对比,将各本异文摘出,做成表格列在第三卷的附录中供人参考。这个版本在校勘精细度和材料的丰富性方面又超过了前两个版本。

到了1959年,耆那毘阇耶(

M. Jina Vijaya

)基于在古吉拉特邦帕坦(

Patan

)发现的《利论》写本,整理出版了原本和注释(即

CNṆ

注本

)。——虽然原文和注释都只是残篇,但这是唯一一个基于北印度的发现写本整理出来的版本。到此为止,《利论》共出版了三个足本,并有注释七种(足本一种,残篇六种):

1. CP:Bhaṭṭasvāmin所造Pratipadapañcikā注,自《利论》第二篇第8章始,至同篇第36章终(Jayaswal 1925-1926)。[5]

2. CN:Mādhavayajvan所造Nayacandrikā注,自《利论》第七篇第7章始,至同篇第11章终,再从同篇第16章始,至第十二篇第4章终。收在拉合尔本《利论》第二卷(Jolly 1924)。

3. CJ:无名氏所造Jayamaṅgalā注,自《利论》第一篇第1章始,至同篇第13章终(Pohlus 2011, 9-54)。[6]

4. CC:Bhikṣuprabhāmati所造Cāṇakyaṭīkā注,均为断续残篇。大部分属于《利论》第二篇(第2-24章;第32-33章;第35-36章),小部分属于第三篇(第1章)(同上103-191)。[7]

5. CBh:无名氏所造Bhāṣāvyākhyāna注,包括《利论》前七篇(cf. Kangle 1965[2010], 285)。

6. CNṆ:Yogghama所造Nītinirṇīti注,自《利论》第二篇第1章始,至同篇第4章开篇终(Jina Vijaya 1959)。

7. CŚ:群主论师造Śrīmūla注,足本(Gaṇapati Śāstrī 1923-1925)。[8]

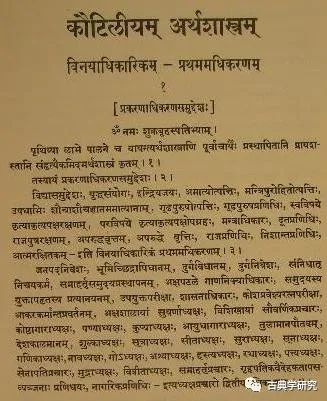

1960

年,坎格尔(

R. P. Kangle

)出版了第一个《利论》的精校本(即

KA

)。坎格尔利用了当时能得到的几乎所有材料(写本、刊本、注释、翻译以及研究著作),因此

KA

比之前各版本都精良,这为后来的《利论》研究奠定了坚实的基础。虽然沙费指出了

KA

的一些瑕疵(

Scharfe 1993, 5-7

),但总体上,如无新材料出土,

KA

一直会是《利论》的标准本。

Kangle《利论》梵文精校本(2010)

坎格尔之后,再没有学者以《利论》的梵本的编辑为主要目标。1991年,圆喜梵文大学(

Sampurnand Sanskrit University

)出版了一个

五家集注本

[9]

,但它只是对已刊梵本和注释的一个资料集成。

(二)《利论》译本

靖论师从得到《利论》写本到刊出第一个整理本期间(

1905-1915

年),在《印度古学》(

Indian Antiquary

)和《迈索尔评论》(

Mysore Review

)两份期刊上面陆续刊登部分英译,并在

1915

年出版了全本。这是《利论》首次被译为外语。由于主要梵文辞书编撰在《利论》被发现前已经完成,靖论师手中可用的注释极少,这个英译错讹处非常多。另外,该译本出版后的十年中,各种新材料不断被发现,靖论师却未对译文作出修订,这令他颇受诟病。

[10]

1915年到1920年间,瓦劳利(Vallauri 1915)和约利(Jolly 1920)分别在不同的地方发表了《利论》第一篇的译文和注释。1926年,德国学者迈耶(J. J. Meyer)出版了德文译本。这个译本不仅远远好于靖论师的英译,而且即使现在来看,迈耶在译文、注释中表现出来的博学、精确、洞见和对文体的把握,都是模范性的。它不仅是后来译者的必备参考书,甚至连坎格尔在整理精校本的时候,许多异文的择定都参考了德译注释中提出的改进意见。迈耶着手翻译时,最好的底本尚未问世,可利用的注释也有限,德译能达到这个高度,可谓难能可贵。

《利论》俄译虽在

1959

年才面世,但苏联科学院东方学研究所(

Института востоковедения

)从

1930

年起就着手翻译《利论》,且初稿在

1932

年时已大致完成,因各种缘故而耽误了出版。俄译本凝结了圣彼得堡三代师徒的心血,最后由策尔巴茨基(

Ф

.

И

.

Щербатской

)的弟子加利亚诺夫(

В. И. Кальянов

)与加氏本人的弟子耶尔曼(

В. Г. Ерман

)最后编辑完善而成(

Кальянов

1959, 5-8

)。

[11]

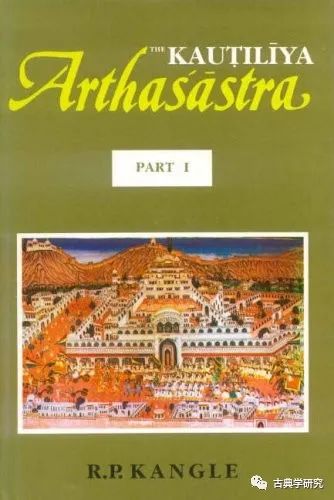

斯里兰卡裔美国学者Olivelle最新译本(2013)

坎格尔于1963年推出了详注的英译本(1972年第二版)。该译本和KA一样,大量利用前人的成果和当时出现的资料,准确详实,赢得了很大的权威。英语的广泛使用让它成了近几十年以来东西方学者用得最多的《利论》译本。坎格尔致力于《利论》三十年,他的精校本、英译本以及《研究》都是承上启下的力作,这令他成为《利论》的功臣。

八十年代末期,兰遮罗阇(L. N. Rangarajan)出版了另一个英译本。他本人是外交人员,长期从事政治实务,就根据现代政治事务的范畴把《利论》原本的组织结构打散,在译文中重新作了组织。

最新英译由斯里兰卡裔美国学者奥利维勒(

Patrick Olivelle

)完成。奥利维勒采用的底本仍是

KA

,但利用了最近

50

年的新成果对

KA

多处作了改进,译文准确性(尤其某些晦涩的地方)较坎格尔又有了提升,译文后注释也极富参考价值。奥利维勒在《利论》相关研究领域(文本校勘、文化、政治研究)都有所发明,因此,这部译文实际是坎格尔之后《利论》研究的阶段性成果。

另外需要一提的是,从20年代起到60年代中期,印度本土语言的《利论》译本也相继问世:印地语译本五种;马拉地语二种;古吉拉特语、孟加拉语、坎纳达语、马拉雅拉姆语、奥里雅语、泰米尔语以及泰卢固语各一种。

从内容上看,《利论》属百科全书式著作,涉及古典印度社会生活的方方面面

:古印度知识传统、王室教育、选举、政府管理、宫廷政治、官僚系统、民法、刑法、谍报谍战、商业、财税、城市管理、建筑、农业、林业、矿业、奢侈品业、制酒、娱乐业、博彩业、屠宰、航运、畜牧业、外交、兵法……等等。

[12]

虽然内容广泛,但作者对各领域的知识作出了最系统提炼,因此不仅专业性十分强,材料拣择也极精到。大概是因为这些知识对当时人来说一目了然,作者才在开篇说这部《利论》“易于学习和领会”——但对现在读者来说,《利论》很多术语与表达所包含的经验与意义都“为时间所噬攫”(

kālārkabhakṣita

),变得晦涩难通。

《利论》全书共十五篇,分为三部分:

第一至五篇为内政(tantra);第六至十四篇为外事(

āvāpa

);第十五篇是利论写作的一般轨则。

[13]

第十五篇分量很少,《利论》的主体是一到十四篇。

第一篇主题为“教戒”,讲对国王(包括贵胄)的教育和国王对臣民的教育,让自己胜任统治职能,并维持国内的秩序;第二篇主题为各执行部门督官的职守,处理了王国职官设置和运转规则,也对王国内主要“事务”作了全面描绘;第三篇主题为律法及其实施(这里的律法和法论中的法相比,世俗性特征极其明显);第四篇主题为“去刺”,即惩治恶性犯罪人员(若第三篇可大略被看作“民法”的话,本篇算是“刑法”);第五篇以“秘行”(

yogavṛtta

)为名,处理的问题看起来各不相关,实际上中心很统一,那就是“国家安全”:高官问题、库财问题、薪俸、宫廷政治以及最高权力的交接。这类问题生死攸关、不适合公开化,也最需要手段。——这些意蕴,通通都包含在“

yoga

”这一词中。

第六篇为外事部分的导引,它提供了外事相关的术语表;第七篇主题为外事中的“六策”,它详尽地介绍了一个“欲胜王”(

vijigīṣu

)在自我保全、守成或征服过程中可能遇到的各种情形和对策;各种策略的目的只有一个:占先(

atisaṃdhā

,即占优、计谋得售、占便宜);第八篇讲如何应对各种“灾厄”,它被放在外事当中,大概是因为应对灾厄的着眼点是外向的(在诸国的彼此混战中保全、发展、扩张);第九篇是对与军队、发动征事的考量,它涉及各种不同的军队,还有它们出征的时机、预备及防范等措施;第十篇是兵法:排兵布阵、战略和战术;第十一篇是为欲胜王收服“团众制”国家(

saṃgha

,旧译“共和国”)提供建议;第十二篇的主题是弱王如何应对强王的威胁,从而较多地涉及策略性、非常规的措施;第十三篇讲如何攻取城池以及如何统治所攻取的城池;第十四篇讲各种损人利己的秘法,是一个偏方(含咒语)集。

第十五篇主题是以《利论》本身为蓝本,示范如何写好利论。

《利论》以“经”(

sūtra

)体短句为基本单位,再由句子组织成篇(

adhikaraṇa

)、章(

adhyāya

)、目(

prakaraṇa

)的三重结构。

[14]

如果按照句数来计,内政部分与外事两个部分分量对比起来,约为六四开。

篇、章、目的三种划分中,篇是最大的单位,它分割出《利论》全书的事务领域框架;篇下为章:各篇长度不一,最长的第二篇有36章,最短的第十一篇与十五篇都只有

1

章;目是独立于“篇—章”结构之外的另一种划分。总结起来,三种划分之间关系如下:

1. 开篇只罗列了目名和篇名(参1.1);同时,各章没有名称,只有序号。

2. 篇与章联系紧密:篇统属章,每篇分多章且各篇中的各章均独立计数。同时,各章无一例外地以颂文结尾。

3. 目不归属于篇和章的任何一种,其计数也是从篇首到篇尾按顺序累加(全书从“第1目”到“第180目”)。

4. 章和目的关系分三种:一目即一章;多目构成一章;一目分多章。

5. 每章末的题记(即每章后面的“以上是某篇第某章‘某内容’”)原则上是按照篇首所罗列的目名所成立。这使得章的划分看起来较依赖目的划分。

这是一个复杂的多重结构,不过,如果不专门研究这个结构,仅仅想利用《利论》的话,读者只需要注意篇、章、句结构:在参考、引用的时候,根据通行规则写出三者的编号即可,比如:

“《利论》

1.3.4

”就是指“《利论》第1

篇第

3

章之第

4

句”。

和许多古书在一样,《利论》的作者和年代也让许多学者生疑:对该问题的讨论,在上世纪60年代中期以前成了《利论》研究中的重中之重。

[15]

从检讨双方提交的证据和论述可以看到,无论是传统的保卫者还是怀疑者,总体上都在用常识性证据支持自己的信念,断言也保持着适当的比例感。以前人们知道,鉴于《利论》成书时没今人在场,当时在场的人没法活到现在来告诉学者们谁是作者,我们要么相信古人,要么就接受既定的无知——毕竟,这个问题没办法在事实层面获得自然科学式的精确解决。不过,对“精确事实”的渴求总会萦绕在那些相信“进步”的学者的心头,促使他们通过自己掌握的

Novum Organon

来向时间之神索取对“历史事实”的最精确记忆——

甚至不惜以对当下常识的最粗陋遗忘为代价。

70

年代初,特劳特曼用自然科学的定量方法(“卡方检测”),通过对《利论》某些小品词的“科学”分析后认定,《利论》由“多个作者合成”,并宣称《利论》作者和年代问题得到了精确且一劳永逸的解决(

Trautmann 1971, 68-215

)。诚实地讲,这整个分析过程是一个庸俗的知识游戏,因为,定量分析能解决该问题的充要条件——《利论》是且仅是一堆字符集合——并不成立。

《利论》在存在性状层面

(

ontically

)

是一堆字符的集合,但在存在论层面

(

ontologically

),

它承载着作者欲要表达的意义和生存经验,而且后者比前者更本源、更基础。

也就是说,即便定量分析在技术上得到完美执行,得到的结果也与问题毫不相干。因为他分析的只是某个字符集合,而不是《利论》整体,对于文本作者欲要表达的意义,定量方法连边都触不到。自然科学在现象领域的成功,让人们误以为意义领域的事情也可以由自然科学来解决;对自然科学方法的陶醉也让人们遗忘一个根本事实:

自然科学方法的有效性和权威,仅存在于它的本己领域。

十岁小孩都懂得的事情,不幸被“理性主义”信徒们遗忘:好比一个人总是多于他的躯体,一个文本总是多于单纯的字符。特劳特曼著作前半部分是对“憍底利耶—旃陀罗笈多神话”(

the Cāṇakya-Candragupta Kathā

)和

“单一作者神话”的“理性批判”(Trautmann 1971, 1-67

);后半部分,以“新方法”武装起来的特劳特曼,演示了他如何借着现象科学的“假设—验证”认知模型,“科学地”、“批判地”从对历史事实的“假设”中提炼出历史“事实本身”。这是一个粗陋的知识炼金术,他急切地要消解传统“神话”和“迷信”,为的是推销他自己的实证主义新神话。

特劳特曼的研究赢得了许多赞扬,甚至连《利论》的杰出译者奥利维拉也在这上面犯错,竟然以特劳特曼的

“突破性”研究为基础,去构想精确的“《利论》合成史”(Olivelle 2013, 6-38

)。这类渴求自然科学式“精确”的研究行为揭示了人文科学在当今的可怜状况。在古典哲人那里,方法的切题性依赖于被研究的实在领域,现如今,实证主义、科学主义教条的风行,让“方法”和“逻辑”反倒成了理性和科学的标准,以至于只要不以自然科学方法为模型执行研究,都被认为是“非科学的”。自然科学及其研究方法不仅要统治物理—心理领域,还要进一步接管精神事务领域。对于这类贫乏但强力的喧嚣,笔者只消提醒一点:

理性

(

noēsis

;

ratio

)

对可思之物的

“观看”,和眼睛

(包括显微镜和望远镜)对可视之物的观看,是两种完全不同的观看

;

历史科学和哲学(人对自身的理解)的严格性,不是自然科学(人对自然之结构的理解)的严格性。如果一个人混淆甚至拒斥这个区分,以为精神事务也可以通过自然科学的方法来突破和操控,他就陷入柏拉图所谓的

nosos

,即灵魂的疾病、无理性:人们一面洋洋自得地零售

“理性”和“逻辑”,一方面不知不觉地批发疯狂。

我们这个时代的人文科学,对各种古代文明的兴趣在日益增长,眼下这个译本既受到了这一知识潮流的推动,也希望能参与到这个潮流中。现在,人们对古代文明的观照已经逐渐在超越那种骨董搜集式的浮浅兴趣、旁观者式的猎奇心,转化为一种对人类境况(

conditio humana

)的深切关心、希求了解人本身生存经验的渴望。我们只消把相同领域在二十年前和当下的研究作一个比较,留意到人们对各种古典语文的热情,就不难看到这个区别:人们已经不再满足于做某种文明的浅薄观光客,而是希望

“从内部”去了解这种文明。

这要求我们对古人要尽量作

“切身”

的理解。要办到这一点,最直接的方法是学习相关的语文。不过,不可能所有人都去学习古代的语文,而且一个人也不可能学习所有的古代语文。为了顺应这种新的知识情势,学者们对其他古代文明典籍的翻译,需要负担起信、达、雅之外的任务:作准确、深度的翻译之外,还要综合地提供文化层面的语境性信息。笔者对这部古印度治术经典的翻译和注释,也是考虑到这种新情势之后所作的一个尝试性努力。

某种文明的古代典籍中,保存着该文明的记忆。这些记忆——无论是对本民族还是其他民族的人来说——并非仅仅是一些毫不相干的“历史事实”,

而是承载着意义的、依然流淌在该文明根基处的生存体验。

鉴于意义不在时间、空间之内,那么,就对意义的体验来说,今人和古人可以处于同一个“现在”。因此,被回忆的,不仅是在时间上先前于今人的那些琐碎的历史“事实”,还有潜藏在文本基底的、为古今人所共时经验到的“生存”(

existence

);只有在后面这个意义上,人文科学知识才得以可能:古人能向时人和后人传达他们的经验,今人能对古人作阐释性理解,同时还能自己通过古人回忆起来的东西传达给同代人和后人。

我们知道,印度古来有“人之目的”(

puruṣārtha

)的说法:

合法

(

dharma

)

、

利

(

artha

)、

欲

(

kāma

)三者,得“三合一”(

trivarga

),如加上解脱(

mokṣa

),就得到一个“四合一”(

caturvarga

)。

在私人领域,法为

“为所当为”,利为“取给财货”,欲为“餍足嗜欲”,解脱为“出离生死”;在公共领域则有所不同,法代表精神权威场域,利代表世俗政治和经济活动场域;但爱欲和解脱却几乎与公共生活无涉,原因在于:法与利可以作为某种整饬性力量来缔造共同体秩序,但爱欲和解脱更多涉及个体追求,无法成为共同体层面的塑造性力量——毕竟,一个共同体或以某神圣目的为目标(法),或以富国强兵为目标(利),但不会把餍足欲望或出世这两个极端设置为整个共同体的目标。“利论”是处理利这个重要主题的论典,它与各种“法论”一样,也对社会生活的方方面面进行规定,但它把世俗权力抬高到共同体的中心位置,与“法论”的精神内核(神权政治)有着某种分庭抗礼的紧张关系。

从任何学科(尤其是历史、政治科学)角度来说,《利论》都是一部奇书,笔者在此就它在印度传统中的任何一种关联给出的介绍只能是挂一漏万。这个翻译和研究性注释也只是一个微小的开端,真正意义上的《利论》研究尚待时日。借译注《利论》这个特殊文本,

笔者希望引起学者和一般读者对中国这个重要邻居的“古代事物”发生兴趣。当一种文化把自身设为绝对之物和尺度时,它自身就变得不可理解;反过来,当这种文化试图设身处地地去理解另外一种文化时,它或许恰恰又能达到某种更为真切的自我理解。

我们(以及西方人)有一个刻板的印象,印度没有史乘,印度文化本质上是“宗教文化”。不过《利论》告诉我们,印度人并未因渴求永恒而忘记时间,因渴求彼岸而忘记世界,因渴求灵魂的天国而忘记身体的祖国。

[16]

《利论》的梵文原文较为古奥,理解难度较大,加上译者才疏学浅,译文和注释中难免诸多错误和疏漏,恳请相关领域专家学者和一般读者以各种方式批评指正,以期将来改进完善之。

2017年4月

重庆大学高研院古典学中心