本文转载自微信

公

众号“城PLUS”(ID:caupdsz),原文首发于2020年8月31日,原标题为《深圳2050:面向未来,主动预警6个危机!》,不代表瞭望东方观点。

编者按:

最近,深圳特区成立四十周年,处处充满鲜花与掌声。深圳特区过去四十年的发展,与它的战略远见有关,但也得益于“居安思危”。

深圳在《深圳2050城市发展策略研究》(以下简称“深圳2050”)中提出,面对充满不确定性的未来,

“危机预警”与“愿景畅想”对深圳的未来同等重要。

规划师不仅需要畅想更好,更需要预防更坏。深圳的2050,需要立足未来,主动预判当下可能出现的六个危机。

为什么要预警危机?

深圳之所以是“中国先锋城市”,不仅在于城市的远见,也在于骨子里的“危机意识”。

刚刚迈入21世纪,深圳就被网民质疑“你被谁抛弃”;在随后的“深圳2030”战略,深圳市政府主动提出“四个难以为继”的危机;如今深圳迈入40岁,又不断受到各类媒体有关“失速”、“断崖式下跌”的警告。作为中国最年轻、国土空间最小的超大城市,深圳在被超级压缩的时空中快速成长,骨子里的“危机意识”,使深圳始终保持着再跨越的“紧迫感”。

全球化转型,城市竞争加剧

深圳

是中国改革开放的窗口,全球化为深圳的崛起注入了重要动力。

但同时深圳以外向型为主的经济结构,极易受到全球化的不确定性和负面效应的影响。

从纽约、伦敦等全球城市的发展经验来看,全球化对于城市社会、经济、文化的全面渗透,可能带来贫富分化、文化冲突、产业脆弱、生态退化等风险。

“深圳2050”指出,深圳的全球城市地位仍有较大提升空间,还需要提升国际化水平,弥补在国际枢纽链接能力、全球感召力、社会文化特色等领域的短板。

“深圳2050”指出,未来深圳应兼顾“离岸发展”与“在岸发展”,既要全面走向世界,凭借特区优势成为传递全球化势能的“高地”,架设国家和区域融入全球化的桥梁;更要强调城市发展的“在地性”和“根植性”,依赖广阔的粤港澳大湾区腹地,培育完整的内生价值链,形成内外并重的经济结构,打造具有发展韧性的全球城市。

“深圳2050”打破了各层次行政边界的局限,兼顾了“离岸”与“在岸”的发展理念,将深圳置于不同空间视野中,比较大都市区空间结构的多情景方案:

1. 以“一带一路”倡议为契机,提出深圳应布局全球合作的对外支点城市体系,进一步提高对外开放水平,建设更高水平开放型经济新体制,形成国际城市合作和竞争新优势。

2. 以国家新的区域战略和城市群建设为契机,强化深圳在大湾区中的核心引擎作用。报告分析了“母城+飞地”,“集合城市群”和“高度一体化和网络化的都市区”等多种区域发展情景模拟。提出未来深圳都市区圈层拓展的都市区范围和功能布局,提升生产、分配、流通、消费等领域在区域空间中的适配性,形成在国内市场需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态发展。

3. 积极对接“香港2030+”,支持香港发挥内外循环接口作用,深度融入国内国际双循环相互促进的新发展格局。发挥深港区域联合引领作用,强化世界级金融中心和全球性科创中心的地位。互助长板,促进产业链创新链的协同,在港深临界地区成为链接双循环的特色空间。提出深港两地在生活圈建设、湾区生态保护、毗邻地区开发等方面的合作发展策略。

》左右滑动查看下图

科技创新与经济转型的挑战

创新是深圳的名片,是深圳持续发展的关键动力。

完整的创新产业链条和丰富的创新生态赋予了深圳产业发展强大的生命力。但随着深圳居住和生活成本不断高企,创新人才“挤出”效应加剧[1],而创新企业遭遇劳动力、地租、营商等成本快速上涨的多重挤压,城市创新生态面临着破碎化、僵化的风险,可能丧失可持续的创新基础和创新动力。

以科技创新催生新发展动能,打造科技、教育、产业、金融紧密融合的创新体系,实现高质量发展。发挥企业在技术创新中的主体作用,使企业成为创新要素集成、科技成果转化的生力军。解决深圳基础研究的薄弱环节,加大投入,鼓励长期坚持和大胆探索,为建设国际性科创中心夯实基础。

在未来“后现代产业浪潮”中,创新人才是城市竞争力的核心,

深圳应通过制度和政策创新降低创新人才和创新企业的门槛和生存成本,吸引全球创新人才和顶级科研资源。培养和引进国际一流人才和科研团队,加大科研单位改革力度,最大限度调动科研人员的积极性,提高科技产出效率,为技术革新、产业革新和经济转型作好准备。

人口红利减少和

城市衰退的威胁

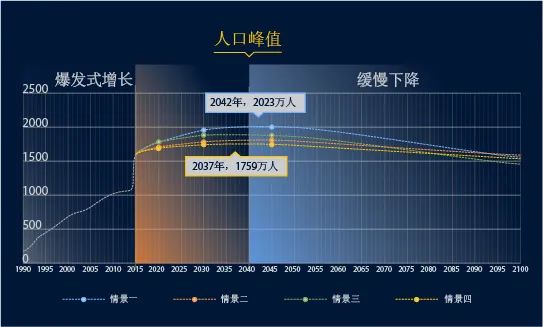

依据权威的社会经济人口预测报告,2030年前后,全国人口总量和城镇化水平可能达到峰值,而人口流动的速度将可能进一步放缓。从纽约、伦敦、东京等城市的人口演变历程和趋势来看,当国家城镇化水平达到60-65%时,城市通常会达到人口增长拐点,此后更进入较长一段停滞甚至负增长期[2]。基于对全国人口增长趋势的判断,以及借鉴世界城市的经验,

“深圳2050”认为,深圳未来吸纳外来人口的增量空间有限,很可能在2040年前后迎来人口规模的峰值。

深圳人口红利减少的背后还隐藏着老龄化、城市老化的危机,三重危机叠加可能带来更大风险。

基于现有建筑年龄结构估算,2050年将有超过1000万平方米的旧楼房。建成区为主的存量城市需要大量的维护成本,交通、环境、教育、安全等服务投入比重越来越大,老龄化进一步加大了城市社会负担。如何创新城市财税机制,巩固城市可持续运营能力,将是深圳未来发展面临的核心挑战。

基于以上判断,“深圳2050”指出,

深圳近期要化解外来人口“本地化”带来的公共服务和治理压力,但更应提前寻找远期跨越人口增长峰值后的可持续发展动力,

而不能再一味依赖传统人口红利,推进城市发展。

因此“深圳2050”建议,未来深圳应率先探索存量建设阶段的城市投融资和财税机制,建立长期可持续的财务基础,推动城市从快速增长转向稳定增长。要适应城市社会结构、社会关系、社会行为方式、社会心理等深刻变化,实现更加充分、更高质量的就业,健全全覆盖、可持续的社保体系。强化完整社区建设,实现社区自治。加强社会治理,化解社会矛盾,维护社会稳定,促进人口长期均衡发展。

生态系统退化的风险

和

低碳城市建设的挑战

“深圳2050”重新审视了生态控制线内的空间挑战:当前生态修复实施进展缓慢,实际生态用地规模仍在逐步缩小,生态廊道断裂、自然生态斑块破碎化日益严重,原生生境受破坏和生物多样性锐减趋势明显。长久以往,深圳将面临生态空间规模低于安全底线、生态格局破碎和生态系统退化的严重威胁。未来应更严格地防止建设用地盲目扩张,及早改变城市发展与生态保护对立的态势。

应对生态退化的危机,“深圳2050”倡导通过“连接、融合和激活”,修复生态结构、提升生态质量、融合生态与生活,使城市与自然更亲近、自然让城市更美好。

深圳于2009年就以立法形式鼓励发展低碳经济,未来应主动承担更大的减排责任,率先于全国实现碳排总量抵达峰值的目标。但通过碳排放量趋势分析和情景模拟,深圳仅依靠现有碳减排方式,难以实现率先于全国实现碳排总量抵达峰值的目标。

“深圳2050”提出,面向更长远的可持续发展目标,深圳应及早制定低碳生态城市的长远政策,将低碳发展理念全面渗透到城市发展中,寻求产业转型、推广低碳生活、鼓励低碳交通和支持绿色建筑等更加多元的减排路径。

移民精神衰退

和本土文化消亡

自“改革开放”的序幕拉开以来,深圳一直堪称中国最大的“逐梦之城”[3]。“深圳人”代表了所有伴随深圳成长而成就自身梦想的外来移民,他们不仅推动了深圳的发展,更造就了深圳独特的移民文化、成熟的市民社会和开放包容的城市精神。