民族翰骨

潘天寿诞辰120周年纪念大展

今年春天

“民族翰骨——潘天寿诞辰120周年纪念大展”

在北京落下帷幕,冬天,它终于来到杭州站——

浙江美术馆

。

此前,北京站的潘天寿大展ART一点第一时间从现场发回报道,阅读

3万+

,这一次,我们更想让你知道,如何以专业的眼光看这场大展。因为,潘天寿先生的人,大家都亲切,但他画里的笔墨、构图、背景等等,如果不懂画,要看明白并不容易。

所以,我们没有在开幕那天推送消息,而是等待了一周,

特别邀请

潘天寿纪念馆副馆长陈永怡教授

,带来

这条独家定制的“精品观展路线”

。

当我们拿到这份独家观展路线,觉得这一周的等待,非常值得。希望你看到它,会有同感。

无论你正打算去看,还是已经看过,这都是一份独一无二的观展指南。

关于展览具体的单元、介绍、内涵,在北京站的报道里,已经全部详细写到了。

可戳下方链接回顾↓↓↓

潘天寿120周年|天崩地裂的时代,他不为面包,也不为心灵,而是为另外一种东西

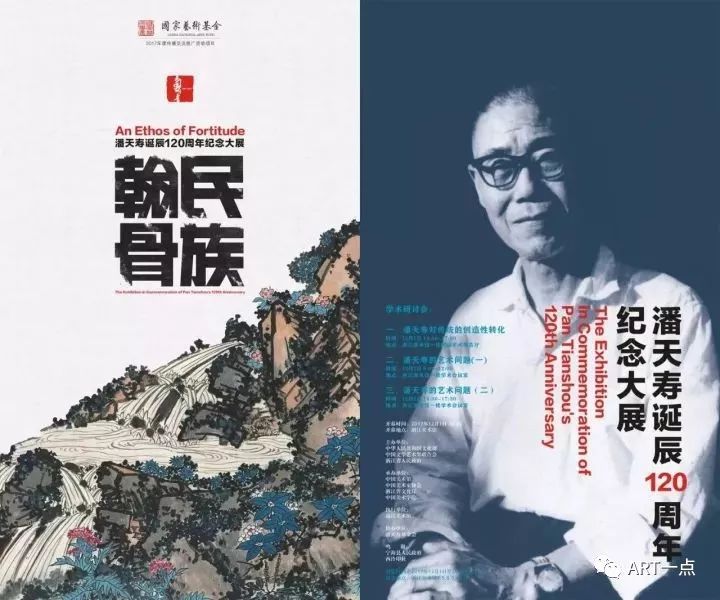

展览海报

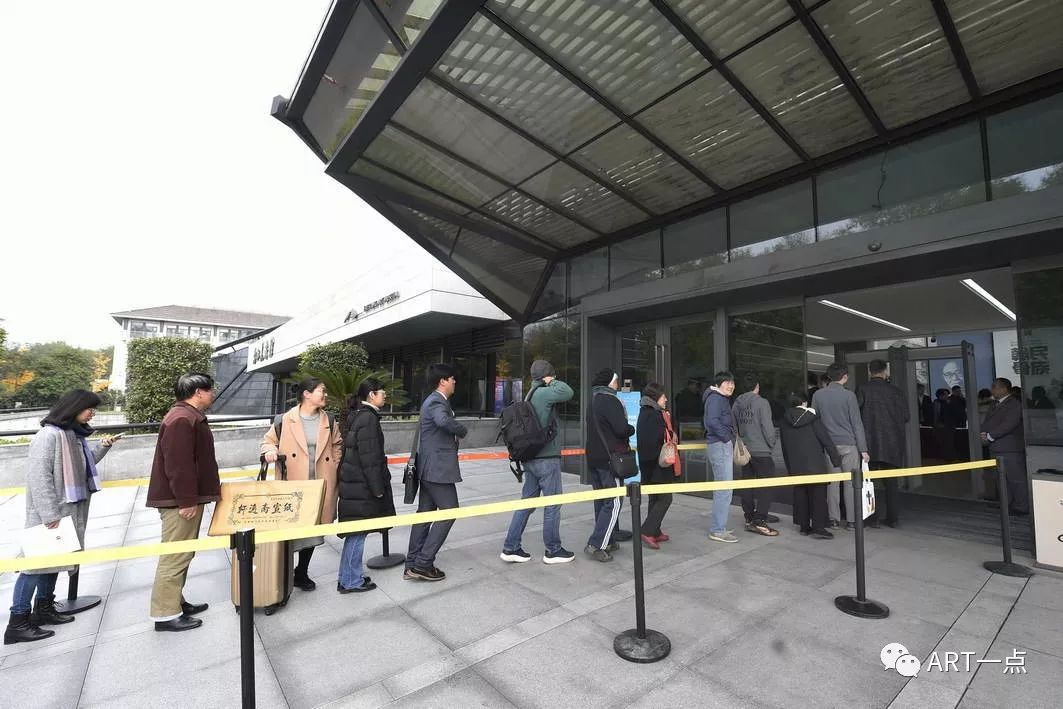

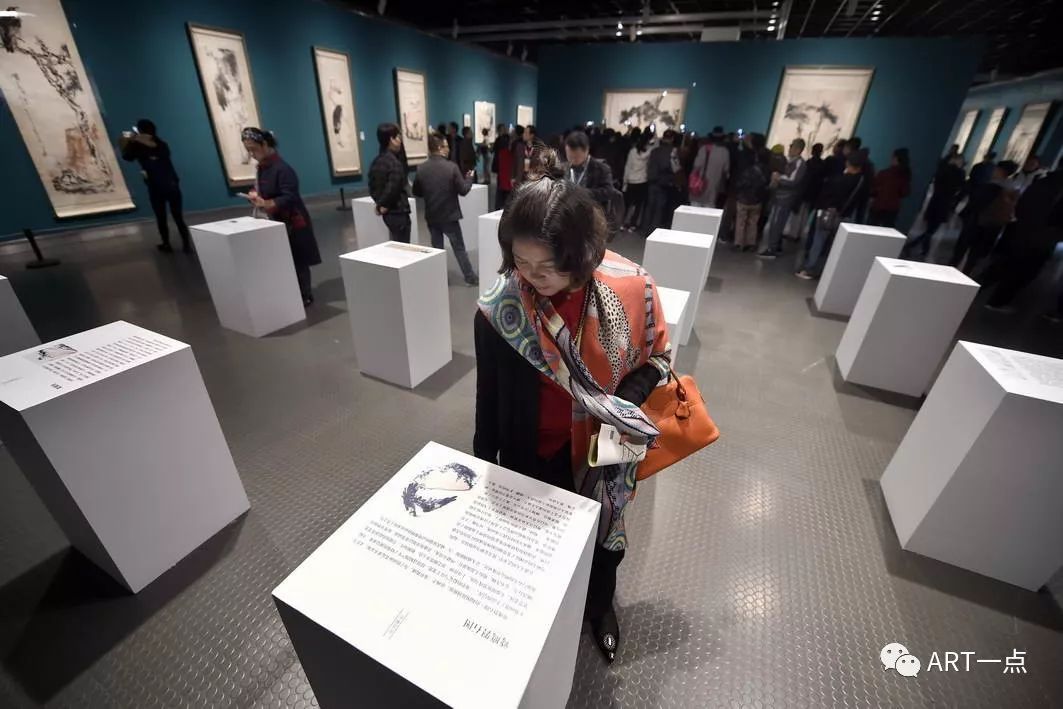

这场迄今规模最大的潘天寿作品展,短短5日,吸引观展人数已达

2.5万

——较之寻常展览,翻了整整一倍。

展览之外,潘天寿相关的主题演讲也聚集吸引了大量听众。美术馆原本只能容纳200人的讲厅被听者挤满,多的是坐在台阶上、站在大门旁也要聆听的观众。甚至相对晦涩的学术研讨会,也吸引了100多人旁听。这样的情形,对美术馆来说难得一见。

展览期间,每天都有令人动容的细节——

老先生背手拿着潘老的书,驻足于巨幅画作前久久凝望;三五青年好友结伴来看展,说着各自对潘老绘画的理解;也有一些人安静地拿着相机,仔细拍摄巨幅画作中的小小细节;楼梯口休息处正循环放映一部潘天寿的影片,屏幕前往日人数寥寥的长椅上这两天却坐满了人,找个空位都难,常常只能站着旁观。

还有的,看完展抱着一摞潘老的画集满意而归;美术馆旁的环卫工也趁工作闲暇进馆参观,临走,还小心翼翼带走了一张展览宣传册页,回去再慢慢瞧。

接近闭馆时分,管理员向观者致歉:“不好意思,我们马上要结束了。”人群仍流连不肯离去。

你,去看过潘天寿了吗?

此次共展出128件(组)潘天寿精品,分为六大主题展厅,很多观众一进展厅,就被气势雄强的巨作“击晕”,在展厅间流连徘徊。

热闹背后,体量如此之大的潘天寿展,究竟从何看起,看什么重点?

跟着带队专家陈永怡,出发。

一款为你定制的精品观展路线

打开来,一起进入潘天寿大展

○

带队专家:

潘天寿纪念馆副馆长 陈永怡

纸质版导览

浙江地区读者可见12月8日《钱江晚报

》

↑ 点击查看高清大图

↑

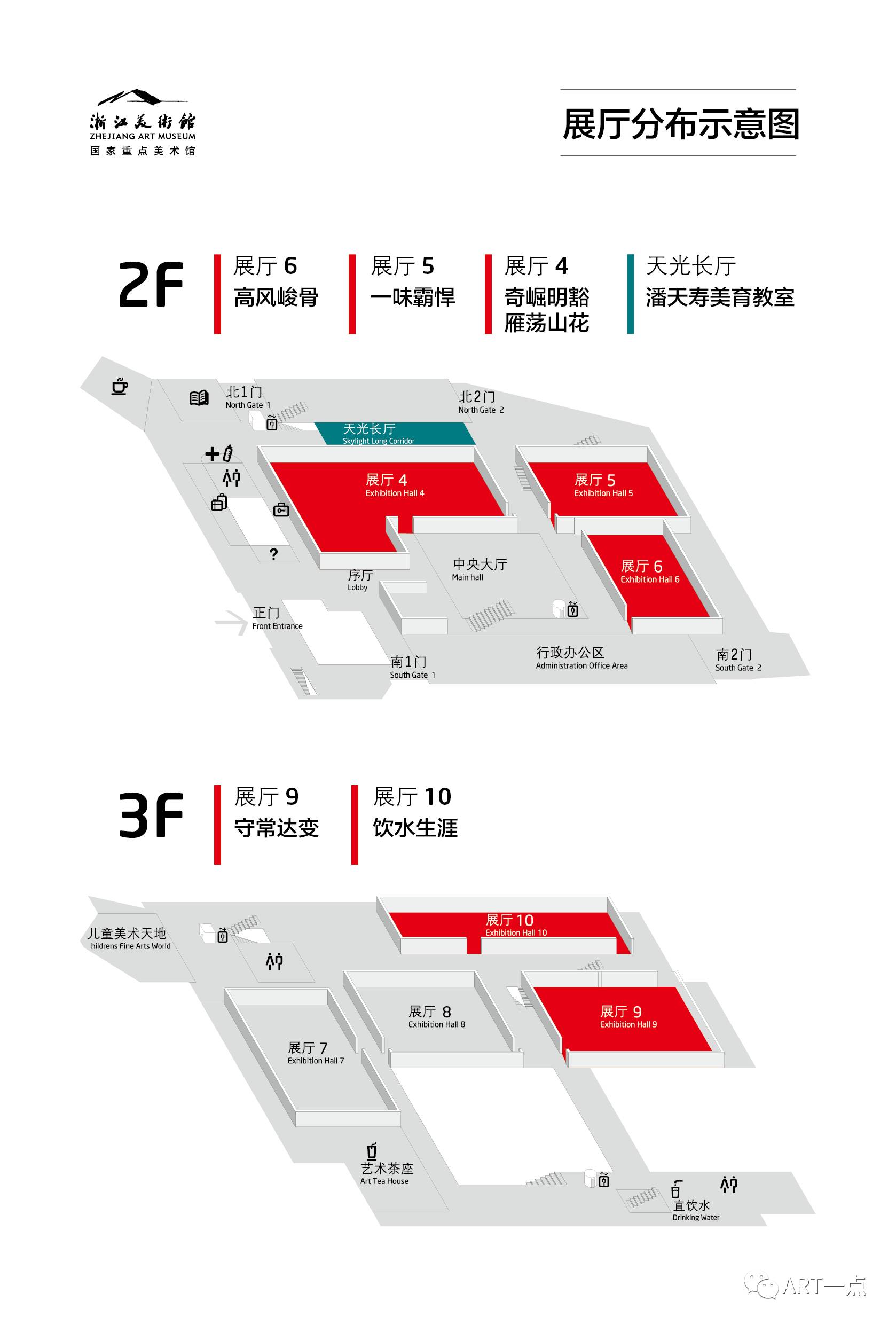

集合点:美术馆入口大厅

“潘天寿诞辰120周年纪念大展”继今年5月在北京取得巨大成功之后,此次回到浙江,回到潘天寿工作和生活的地方,在展示上突出了潘天寿的教育形象、教育贡献以及中国画传承绵延不绝的内涵。

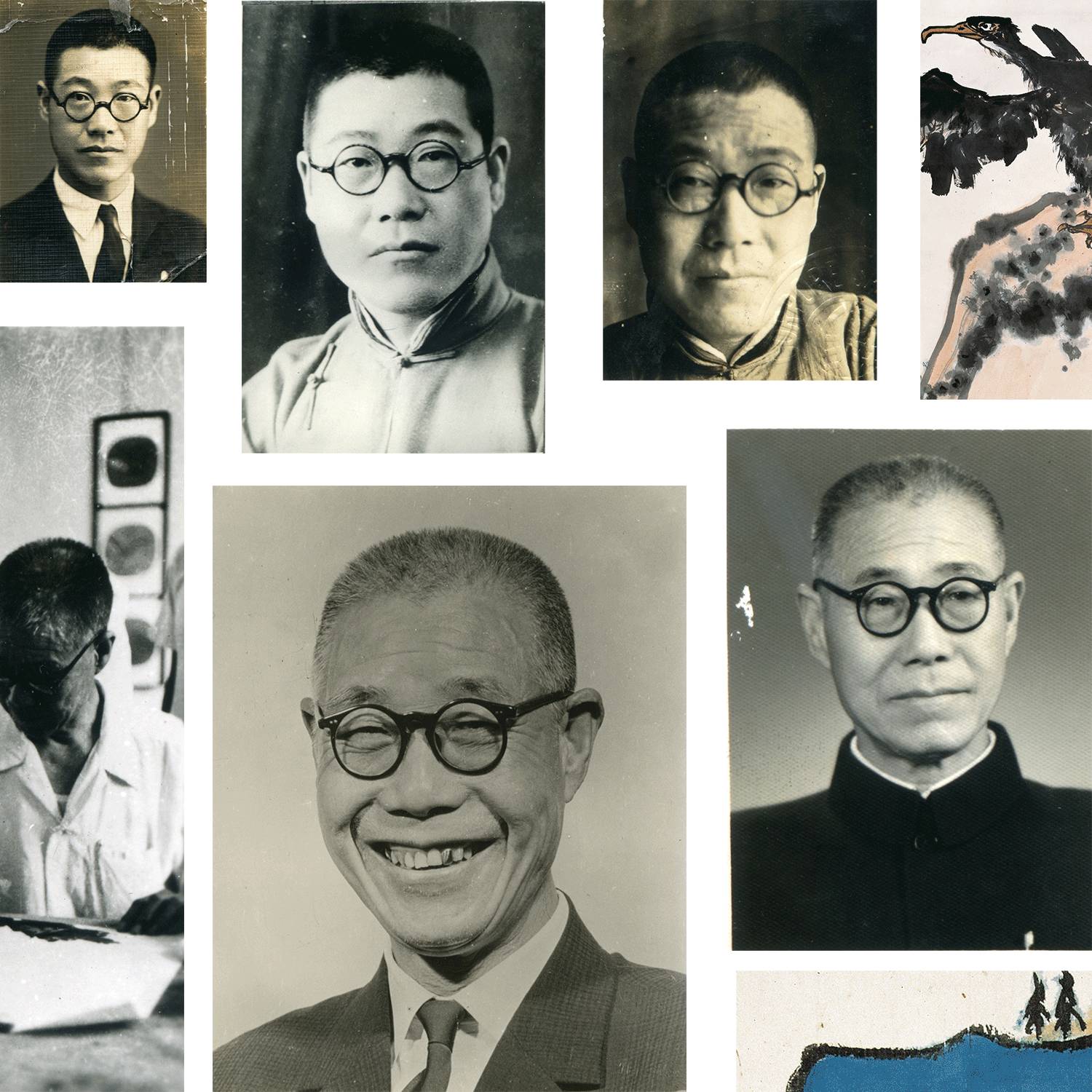

入口及中庭围绕

“师容”

设计。入口处安放一座潘天寿先生座像,中庭以四堵高墙展示大师的亲切面容。从意气风发的青年到慈祥的老年,这些点都是观众可以拍照留影的地方。

左侧主墙面是潘天寿在浙江雁荡得法的代表作

《小龙湫下一角》

的巨幅挂帘,观众可在

4号厅

找到它的原作,感受大师如何从家乡的山山水水中得到灵感,创作出不朽之作的过程。

潘天寿先生座像

第一站:6号厅——高风峻骨

6号厅的主题是

“高风峻骨”

,既是指潘先生“至大、至刚、至中、至正”的艺术风格,也指其高尚的人格和崇高的行为力量。

这里集中了潘天寿先生代表性的巨作,一进门,你就会被扑面而来的雄浑高阔所震撼。

这里的空间设计是

“碑林”

的意象,因为潘天寿先生就是20世纪中国美术的一座丰碑。这里的每一件巨作都值得远望细观——远观其势,近看其质,值得长时间驻足停留。

转过主题墙,可以首先欣赏潘天寿先生现存尺寸最大的作品——

《光华旦旦》

。

光华旦旦图 1964年

264x659cm 潘天寿纪念馆藏

▽

手机横向观看

此作1964年应

杭州饭店

的要求而创作。20年前潘天寿100周年纪念大展时曾在北京展出过一次,120周年纪念大展也在北京亮相。这次在浙江美术馆展出,是这件巨制

22年来第一次在浙江公开展示

。

画面上,苍鹰劲松,山高水长,潘天寿用雄浑霸悍的笔墨,古雅而辉煌的格调,热烈祝贺祖国生日。画上题诗为《卿云歌》:“卿云烂兮,纠缦缦兮。日月光华,旦复旦兮。1964年十五周年国庆,为作卿云歌辞意颂之。”词意是“吉祥的彩云烂漫无边,如同金带迂回舒卷。日月的光华普照,永恒的朝霞满天。”画面意境隽永而昂扬,歌颂了国家的昌盛与永恒。

这类巨作的产生,一方面原因是20世纪五六十年代新建了一批大型饭店,需要大作品来装饰;另一方面是新中国成立后,当时美院有的领导认为“中国画不能画大画”,不能表现现实,因此要被淘汰。潘天寿先生很是不服,他要用自己的作品证明中国画能画大画,能表现现实。因此潘先生巨幅作品的产生既有政治的原因,也有艺术的原因。

1964年后,潘天寿先生就再也没有画过如此巨幅,随着“文革”的开始,他的艺术生命就被中止了,因此这幅巨作也可被视为他艺术成就的最高象征。可以想象,如果潘先生不是在“文革”中被迫害致死,他的创作能量会得到怎样的迸发?历史没有假设,我们只有在《光华旦旦》前瞻仰这位巨匠,深深体会他的艺术风范和艺术高度。

光华旦旦图(局部)

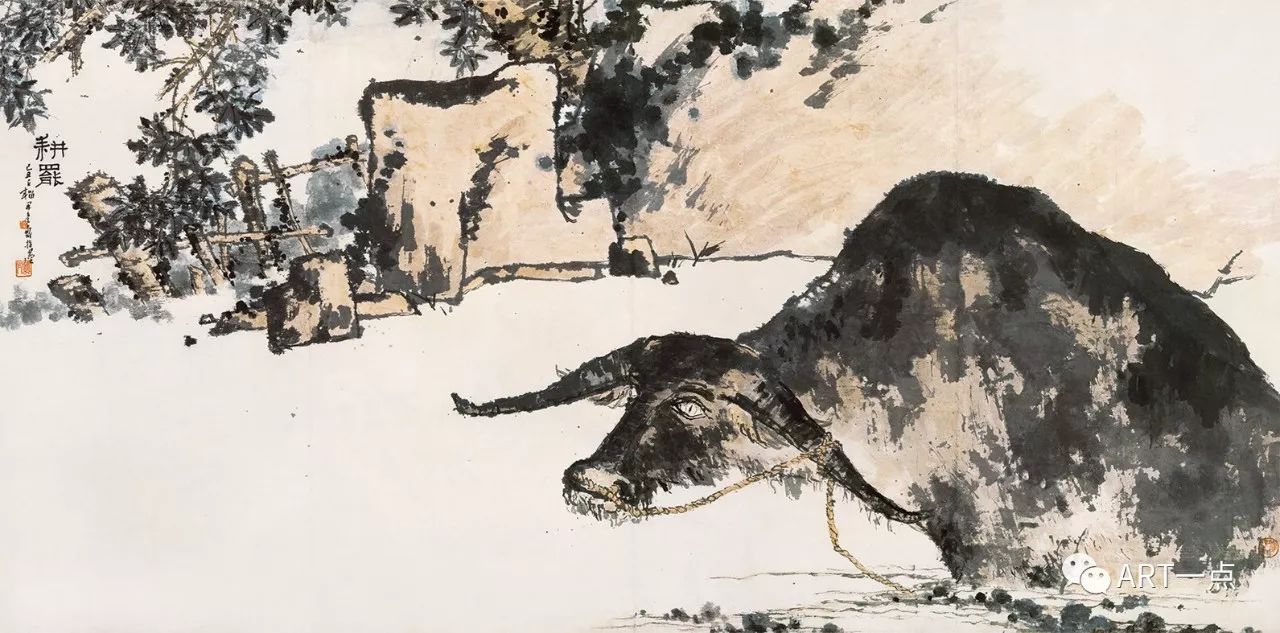

6号厅的南墙上,有潘先生的两幅水牛图,这是它们首次合璧展出。

《耕罢》

创作于1949年,宁海文物办收藏,

《夏塘水牛》

,创作于20世纪60年代,潘天寿纪念馆收藏。

潘天寿生于乡村,长于乡村,他对乡村怀有深深的眷恋。他从小便在家旁的山上放牛。这两幅水牛创作时间虽相隔有十几年,但都表达了潘天寿内心对家乡和童年生活的情感。

现场观众在拍摄《耕罢》

夏塘水牛图 中国画(指墨)

142.7×367cm 1960年代

耕罢图 1949 年

豆浆纸、设色、指墨 133.9cm×270cm

宁海文物管理委员会藏

著名画家

童中焘

先生曾经说过:有时候,绘画的重点不在于频繁地更换主题和内容,而是表现真正触动自己内心深处的东西。现在画坛出现的一个大问题,就是很多画家不知道在画什么,别人看不出他想表现什么样的内心与意境。但是潘先生的画,让观众一目了然,那些反复出现的题材、内容,与他自己内心的境界相一致,而且有些特别能反映他的个性,如画面上经常出现的牛、石块、秃鹫、山花野卉等形象。用古人的话说,潘先生反复作某种题材其实是一种“寄托”。

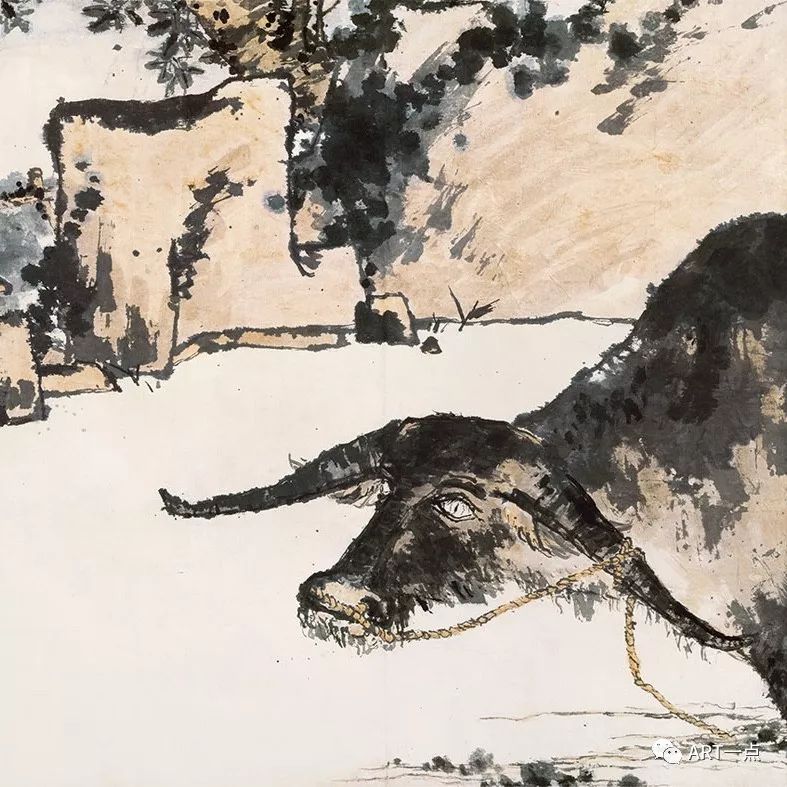

《耕罢》(1949年)中牛头朝下,身子弓起来,一看便是水牛,但又和真实的水牛不同,潘先生是把水牛的体态、性格都画下来了。《夏塘水牛》气势恢宏,对牛的绘画手法和前者不同。《耕罢》中牛背以泼墨和干擦为之,将老牛身上脏兮兮的泥、毛混在一起的状态表现出来,《夏塘水牛》用的是湿笔,把老牛劳动后到河里洗澡的疲惫不堪的状态表现得很形象。这二幅作品中的牛都画得厚重、怪拙,体现了牛的本性。丑中见美是潘天寿先生一贯追求的美学本质。

夏塘水牛图(局部)

耕罢图(局部)

第二站:5号厅——一味霸悍

这个厅重点展现潘天寿先生的笔墨成就,可以看到潘先生

20年代至60年代

的重要作品,这些作品形成了他笔墨发展的一个脉络。

什么是

笔墨

?它既指工具材料,是组成中国画特色的物质基础,也指笔墨的技法、结构、体系,更包含风格、气象、意趣。在这个厅,有基础的观众当然要仔细体会潘先生的笔墨技法。想入门的观众则可以仔细读一读画旁边的解读文字,这些文字也许能够帮助你理解中国画笔墨究竟指什么。

进门右手的几幅作品,

《紫藤明月》《凌霄花》

等是他早年的作品。二十出头时所画,可以看出他的个性。青年潘天寿非常大胆,在艺术上有强烈的不可扼止的创作冲动,法度上尚未形成规矩,所以这几幅作品都是放笔直写,酣畅淋漓,看上去非常过瘾。

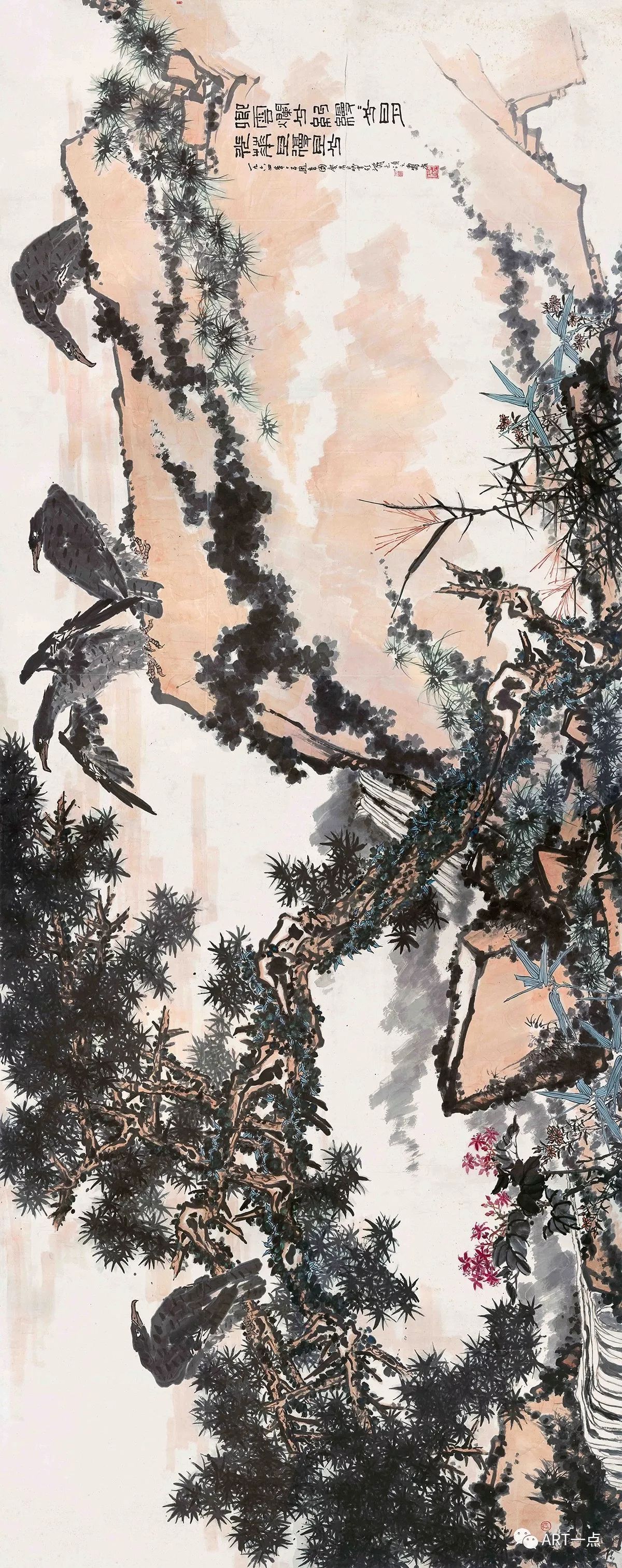

紫藤明月图

1921年

生宣纸、设色 142.4cm×75cm

宁海文物管理委员会藏

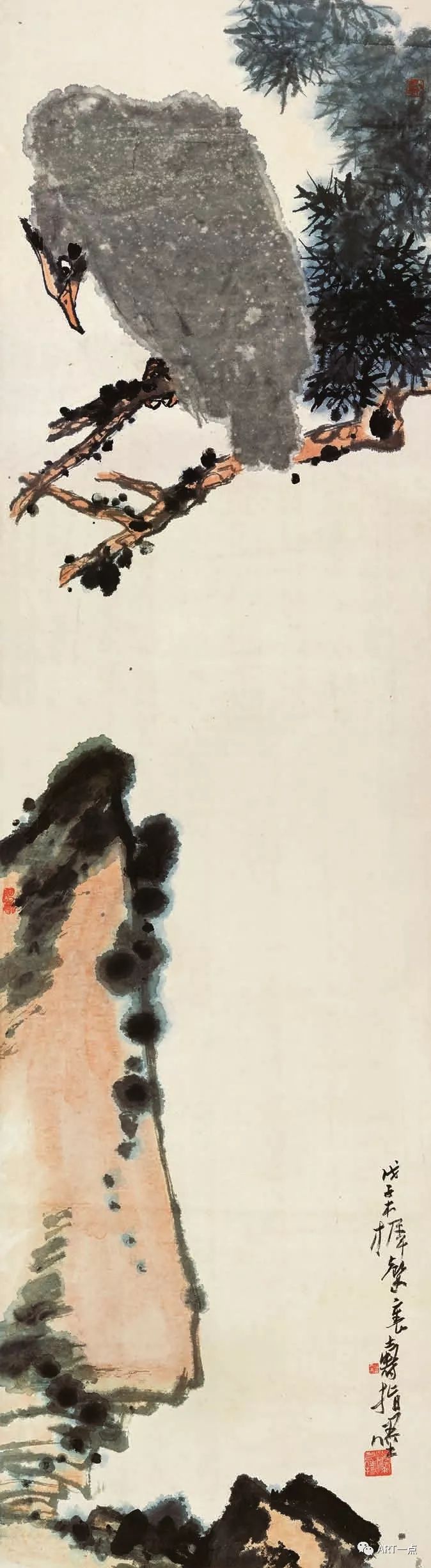

这个厅可以重点欣赏两幅中国美术馆收藏的作品。一幅

《松鹰》

,另一幅

《雨后千山铁铸成》

。前者以淡墨取胜,后者以焦墨见长。

《松鹰》

是一幅指墨画,鹰身通体以淡墨画成,这在潘天寿所有以鹰为题材的作品中绝无仅有。因为纸张是豆浆纸,所以鹰身淡墨中隐现豆浆纸的纹理,形成极为美丽的羽毛花斑。这一团淡墨,既画出了鹰身的结构,又表现出墨色之美,真是极为高超的可以细细品味的笔墨技法。

松鹰图

1948 年

纸本、设色、指墨 148.8cm×47cm

中国美术馆藏

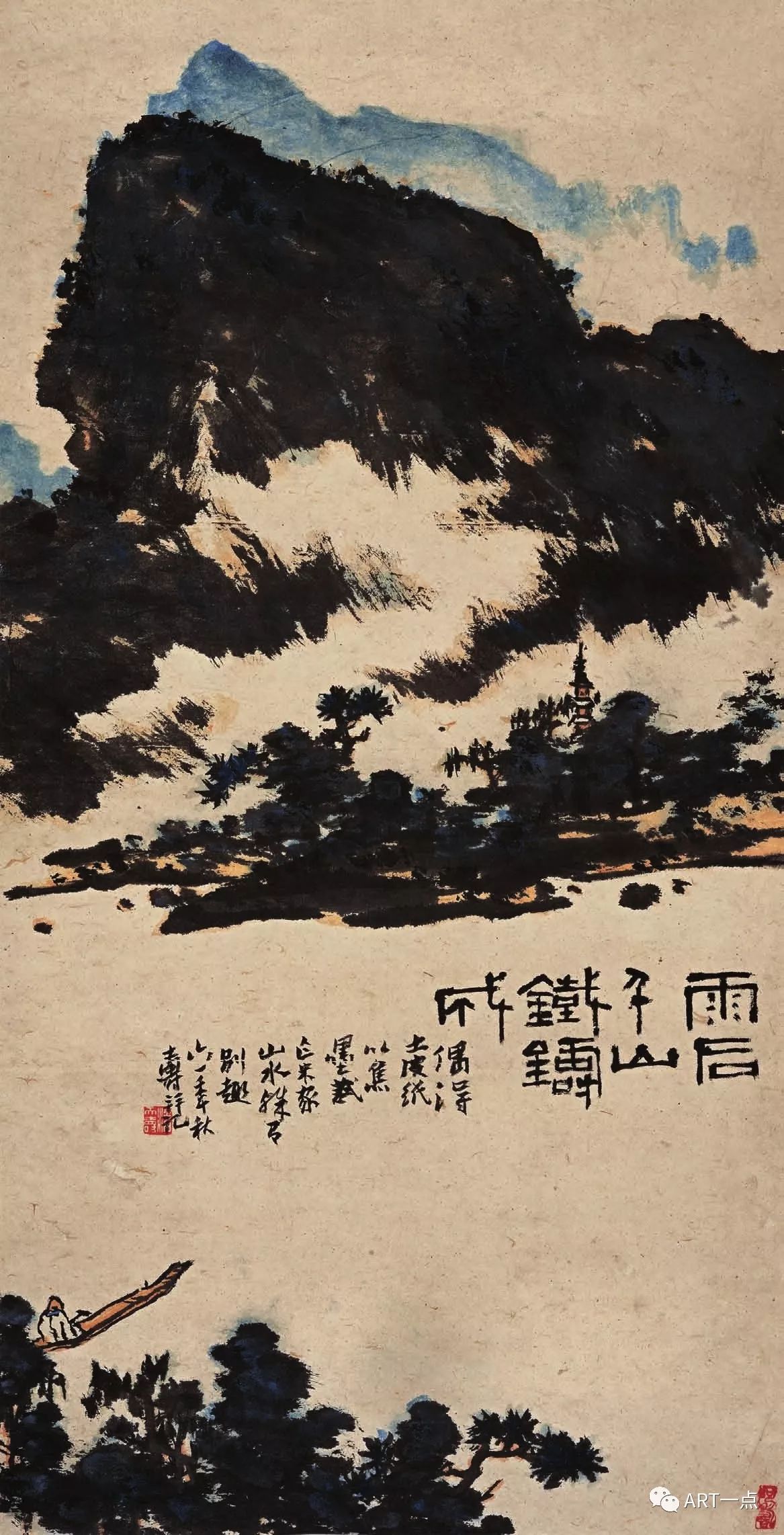

《雨后千山铁铸成》

,画的是骤雨后群山黝黑的景象,在潘天寿先生眼里,雨后千山犹如铁铸一般浓重坚硬。这是潘天寿先生有别于一般画家和常人的审美眼光,也符合于他自身的审美追求——铮铮铁骨、刚健雄强。他用焦墨在土皮纸上画出山头的厚重,然后在山腰间留出空白,暗示雨后缥缈的云气。黑与白的对比,虚与实的处理,绝妙高超,令人叹绝。

雨后千山铁铸成图

1961年

雨后千山铁铸成图

1961年

土皮纸、设色 89.5cm×45.6cm

中国美术馆藏

值得一提的是,这两件作品都是从北京中国美术馆借来的,很少会在浙江露面,所以一定要多看两眼。

第三站:4号厅(1)——雁荡山花

这个厅是展现潘天寿先生如何

从自然造化中得法

,创作出不朽的《小龙湫下一角》《雁荡山花》等作品的展厅,在这个厅中,观众也可以去理解一下一位大师究竟是如何炼就的。

参观这个厅的最好办法是先站在中央的

瞭望台

上,一边读上边的文字,一边抬头看眼前的作品。然后再来到画前,近距离欣赏画作的笔墨技法。

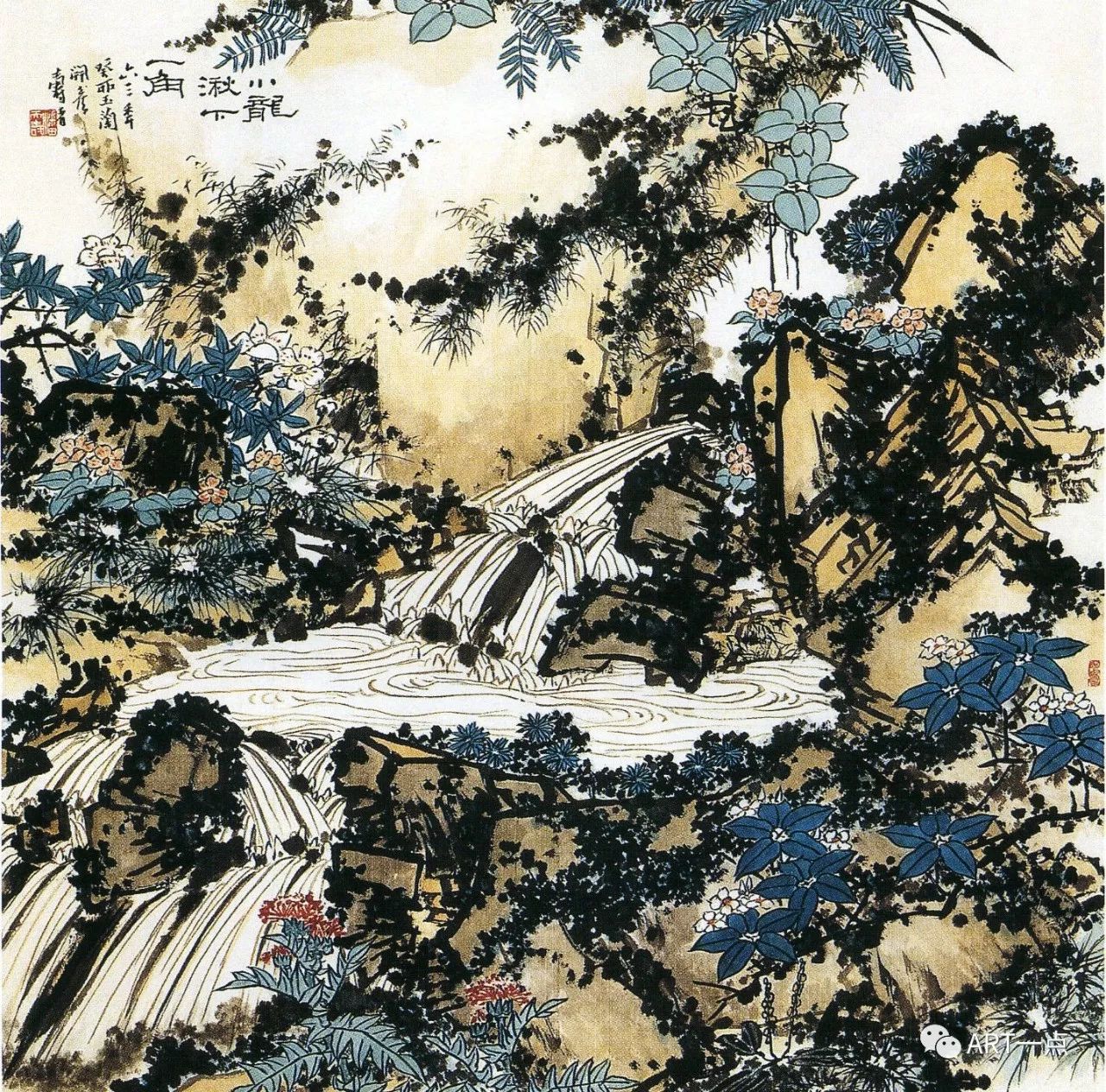

如果要重点推荐这个厅的作品的话,当然是潘先生的

巅峰之作《小龙湫下一角》和《雁荡山花》

。

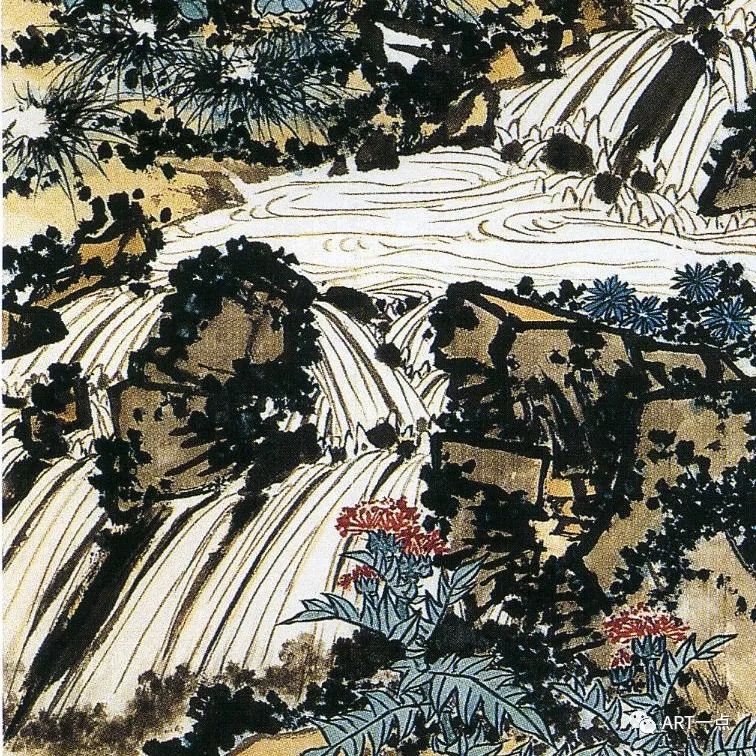

《小龙湫下一角》是潘天寿先生在新中国文艺政策的特殊要求下,深入生活,观照自然,将近景山水与花卉相结合所进行的系列艺术探索中最具代表性的一件作品。

新中国成立后,文艺发展要解决艺术为什么人服务的问题。要求文艺为工农兵服务,艺术家要关注社会生活,表现热火朝天的建设场景,强化艺术的宣教功能,闲情逸致的传统山水和花鸟画因为不能对人民起到直接的教育作用而遭到质疑,现实主义开始大发展。甚至有文艺界领导认为“中国画不能画大画”,要淘汰。这些都让潘天寿感到很困惑。但是他仍然努力地让自己适应文艺方针的变化。这个展厅一进来挂着的《踊跃争缴农业税》《文艺工作者访问贫雇农》《种瓜度春荒》等工笔白描人物画,就是他学习新画法,努力去适应新的文艺政策的体现。

1953年10月全国美协全委扩大会议在北京举行,据潘天寿回忆,此次会议上,与会者认为山水、花鸟画还是要向新的方向发展,只要达到为工农兵服务的目的就是了。潘天寿认为自己画花鸟已经三四十年时间,比画人物好一些,所以他要继续画花鸟。但是如何创新,就是摆在他面前的问题。这个展厅的《之江遥望》《美女峰》等等都是他探索的过程性作品。

潘天寿 小龙湫下一角图

107.8×107.5cm 1963

在《小龙湫下一角》中他进行了几个方面的突破:

一是将山水视线拉近

,犹如长焦镜头取景般,表现的是山水的局部。又将近景山水与山花野卉结合表现,突破了传统山水和花鸟的布置;

二是着眼山花野卉,突破了传统花鸟画的题材

,他说:“予喜游山,尤爱看深山绝壑中之山花野卉、乱草丛篁,高下欹斜、纵横离乱,其姿致之天然荒率,其意趣之清奇纯雅,其品质之高华绝俗,非平时花房中之花卉所能想象得之。”他从不为人知的山花野卉中发现了独有的意趣;

三是意趣和格调上突破了传统山水花鸟的“荒寒”之趣,而引向欣欣向荣的繁茂之境。

这既是对当时文艺审美要求的一种回应,但同时又没有表面化地去粘贴火车、电线杆等符号。在这幅作品上,潘先生也充分地展现了他的笔墨功力。如椽巨笔勾勒山石轮廓,双钩填色画出山石中顽强生存的无名野花,四周密仄的山石逼出中间一泓溪水。笔墨的高品格追求、虚实相生的布置,处处体现潘先生对传统的坚持和继承,而取景、构图、意趣方面却又是新的,这正是他的“传统出新”。这样的创新立足传统精髓,回应时代命题,同时充分展露个人艺术特色,这才是真正的创新。

小龙湫下一角图(局部)

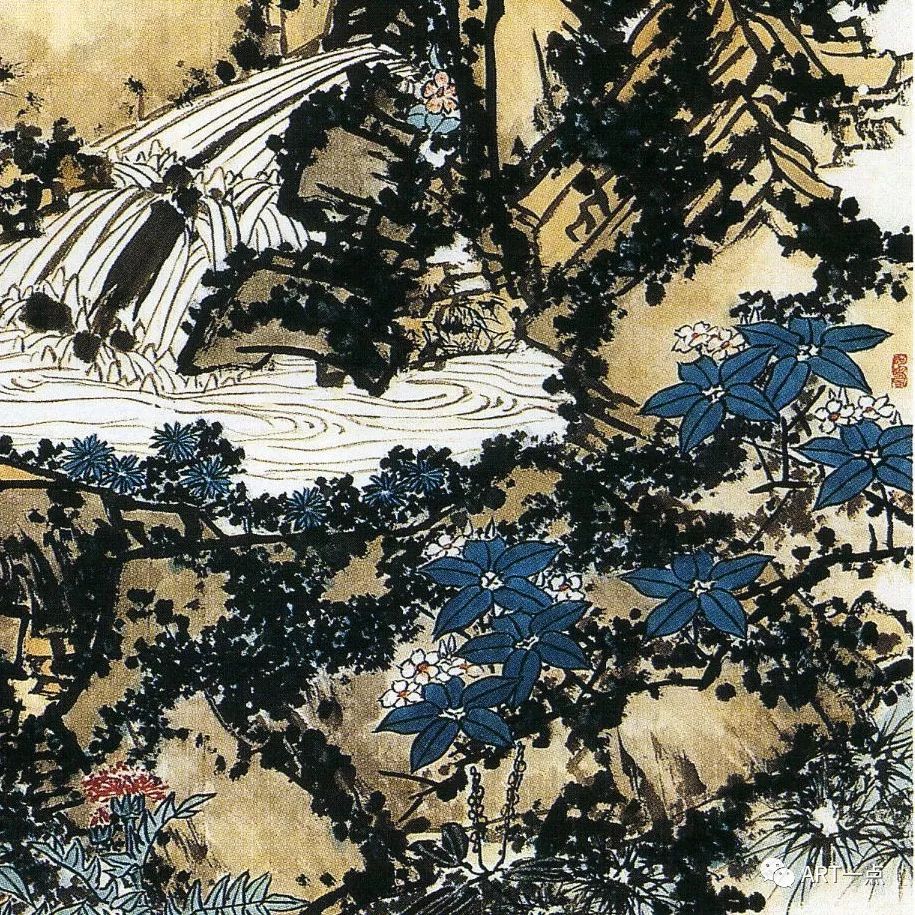

《雁荡山花》画的也是雁荡不知名的山花野卉,但却霸悍雄强,布置上疏密交叉,体现了潘天寿先生在构图上的绝妙匠心。

潘天寿 雁荡山花图 1963

122×121cm

第四站:4号厅(2)——奇崛明豁

-

看点:

章法布局

-

必看展品:

《石榴图》《江洲夜泊图》

此厅展现的是潘天寿先生对中国画章法布局的不懈探索。潘先生对传统的创造性转化和创新性发展突出地体现在他绘画的章法和构图上。

此厅的空间设计采用了

“讲台”

的形式,

16个讲台分别对应墙上的16件作品

,每件作品在章法构图上的匠心都在这面讲台上有所讲解。

这里也是可以长时间驻足停留学习和思考的地方。

其中有一件作品特别能说明潘先生对构图的精益求精,那就是

《石榴图》

。此画刚画成时,题款的位置要写得低一点,但因款上款下的两块空白面积相近,潘先生不满意,故又将款字裁下,向上移动一寸许,方觉妥贴。观众可以走近看题款割补过的痕迹,对比一下原款的位置跟新改过的地方,方能切实体会潘先生在画面中对任何一个元素的苦心经营。

潘天寿 石榴图轴 1960年代

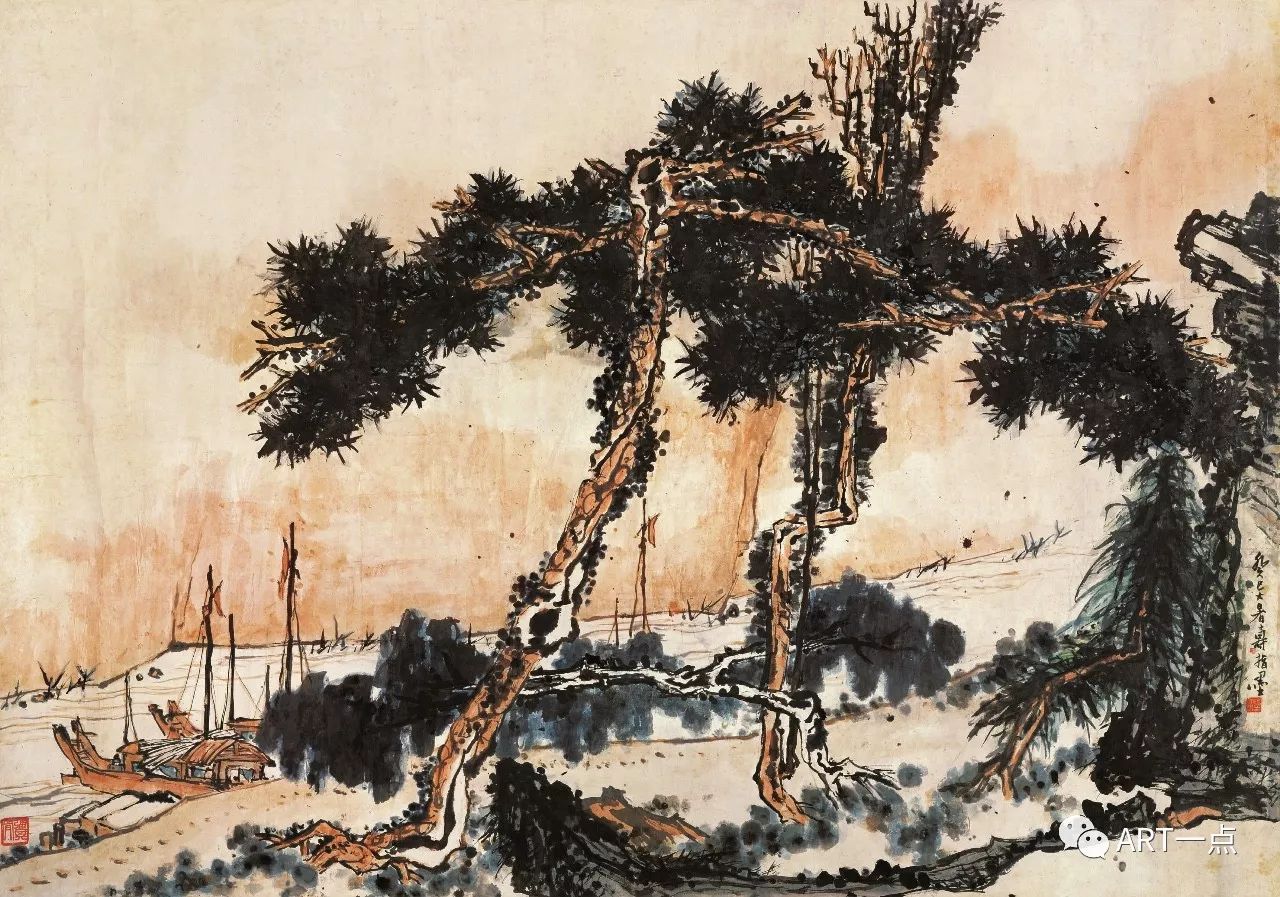

这个厅里每件作品的构图匠心都值得回味。因为都有解读,这里就不再赘述。另外要重点看的是独立墙上的

两幅《江洲夜泊图》

,

它们创作时间相隔一年,一幅是笔画,另一幅是指画

,题材和内容相差不大,但是画面尺幅和构图有所变化。这两件作品足以说明,作品就是艺术家的辛勤耕耘之所,艺术家反复地在上面经营,不断地去达到他所理想的艺术境界。

江洲夜泊图(一)

1953年

纸本、设色、指墨

120cm×171.5cm

潘天寿纪念馆存

江洲夜泊图(二)

1954年

江洲夜泊图(二)

1954年

纸本、设色 164.5cm×108.7cm

潘天寿纪念馆藏

小憩:互动时间

出了4号厅,往

通道

看,有没有看到一个“卡通潘天寿”正邀请您往楼上继续参观?是的,往前走,可以通往三楼的10厅和9号厅。“卡通潘天寿”旁是专门开辟的

“潘天寿美育教育”

,带小孩的家长,可以在这个空间里与孩子一起做一些互动游戏问答,在玩乐的同时学习中国画的知识。

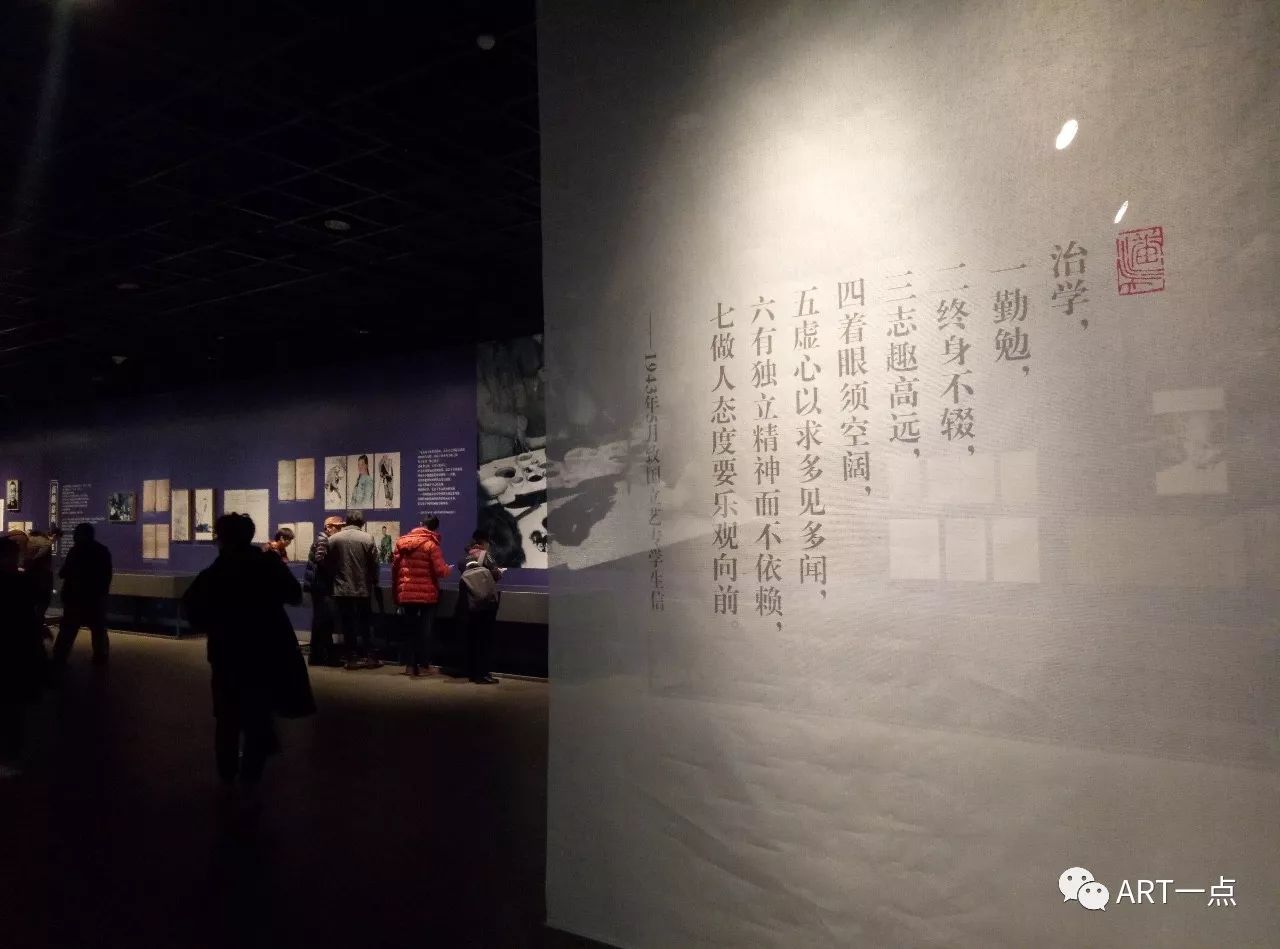

往楼梯上走,随着楼梯平台的转换,抬头可见潘先生的话语:

“艺术之高下,终在境界。境界层上,一步一重天。虽咫尺之隔,往往辛苦一世,未必梦见。”

这些话语营造了登攀的感觉,让大家体会到艺术创造的不易和艰辛。

第五站:10号厅——饮水生涯

这里是一个

文献厅

,主要陈列了跟潘天寿先生教育生涯有关的

图片、手稿、档案

等文献。

靠北墙的展柜里陈列着

《潘天寿册页》

,这也是不太常见的潘先生的册页小品。这套册页格调清新。如果说潘先生的巨幅作品意境是静穆幽深,那他的册页小品则是平淡质朴,意境悠长。所绘全是朴素的题材,笔墨色彩也是天然去雕饰,画面笔简韵深。但是他作小画,却有治大国之精神,他曾经说过“作小幅,须有治大国之精神,高瞻远瞩,会心四远,小中见大,扼要得体,便不落小家习气。”所以这些小幅册页也是值得细细玩味的。

册页旁边有一个展柜,只陈列了一份档案,那就是潘天寿先生

《最后的诗》

。

潘先生旺盛的创造力在“文革”中戛然而止。被押回老家宁海批斗时,他在一张捡到的香烟壳背面写下了最后的诗篇:“莫以笼絷狭,心如天地宽。是非在罗织,自古有沉怨。”“入世悔愁浅,逃名痛未遐。万峰最深处,饮水有生涯。”“千山复万山,山山峰峦好。一别四十年,想认人已老。”

这份档案上有二张纸片,一张就是香烟壳,另一张也许是潘先生重新誊写和修改的版本。

从这三首诗中,我们读出了潘先生对那个痛苦人世的超越。那个疯狂的年代给他戴上了很多罪名,但他觉得自己坦坦荡荡,问心无愧。回顾自己的一生,他唯有悔恨自己没有更多地超脱于名利,没有更彻底地投身到民族艺术事业。在遭受冤屈之际,他超越了孤独、痛苦的个人存在感,而指向超脱、阔大和自由的自然观照。

这两份小小的纸片,希望大家都能俯身读一读。这个时候,潘先生就不是一位跟你距离很远的大师,而是一个真实的、大写的“人”。

出了10号厅,通往9号厅的通道上有一面

“师言”墙

,摘录了潘先生一些重要的画语录,也希望大家有所读,有所感吧。

第六站:9号厅——守常达变

这里是最后一个厅,整个空间营造了潘先生日常的书斋意象,悬挂的是潘先生的小幅作品。“守常达变”,是艺术创作继承与创新的辨证关系。而伟大的创造,往往就是在一间小小的书斋中完成的。

展厅中间一面墙上喷绘出潘先生南山路景云村画室的照片,另一面墙上循环播放着他作画的视频。这是保存下来的十分珍贵的潘天寿影像,虽然只有

2分钟

,但能让观众穿越时空,仿佛就是在潘先生的书斋看他作画。视频中所画的作品正是旁边展墙上挂着的《国寿无疆》。

从6、5、4号厅密集的笔墨视觉盛宴,到9号厅小件手卷、书法、梅兰竹菊等作品,这样的安排是想让观众看到潘先生文人士大夫的底色。展厅中央陈列着的四幅手卷作品,笔精墨妙,诗画结合,足堪细细展玩。

临别回味:中央大厅

参观完“师艺”,回到中央大厅,再次面对潘天寿先生的面容,你是不是更加了解“师神”——大师的风神了呢?

师容、师艺、师言、师神,这就是这款精品观展路线所要展示给大家的。如果想要进一步学习,还可以买些书来阅读。浙江美术馆已经贴心地为大家准备了相关的潘天寿艺术书籍和衍生品,大家可以自由选购。

再次强调,展厅可以拍照,但不可以用闪光灯。每一次闪光都对画作有严重的伤害,请大家文明观展,保护大师留存下来的艺术珍品,保护我们共同的文化遗产。

看完展览意犹未尽?

这些潘天寿相关书籍同样推荐给你,对潘老,你会有更深刻的了解。

《民族翰骨-潘天寿诞辰120周年纪念图集(平装版)》

许江 主编

中国美术学院出版社

《童中焘解读潘天寿》

童中焘 著

浙江人民美术出版社

《潘天寿、吴茀之、诸乐三课徒画稿笔记》

朱颖人 著

浙江人民美术出版社