© 原创优质出品 严禁复制转载

优质艺术活动信息,欢迎联系我们

[email protected]

中国美术学院90周年校庆

许江院长解读美院先师手稿

作者:林梢青 通讯员:付玉婷 邓菲

特约编辑:付玉婷 薛晶

手稿图片由中国美术学院提供

1927年,上海法租界马思南路98号,大学院艺术教育委员会在这里召开了第一次全体大会。

蔡元培

亲自主持会议,并提交了一份提案——

《筹办国立艺术大学案》

。

在这份提案里,他大胆设想“国立艺术大学”的未来面貌:

“窃以最适宜者,实莫过于西湖。……将来若能将湖滨一带,拨归艺大管辖,加以整理,设立美术馆、音乐院、剧场等,成为艺术之区,影响于社会艺术前途,岂不深且远耶!”

次年,

中国第一所国立高等艺术学府——国立艺术院(中国美术学院前身)诞生

,拉开了中国高等美术教育的序幕。

2018年4月8日,

中国美术学院满90周岁

。

从九十年前的“国立艺术院”到今日的“中国美术学院”,那天当年蔡元培先生口中看似遥远的宏愿,今天已然实现。

1929年蔡元培书“国立艺术院”石碑

1929年蔡元培书“国立艺术院”石碑

罗苑旧址

1928年建校伊始的大门

九十岁的美院所留给我们最宝贵的是什么?

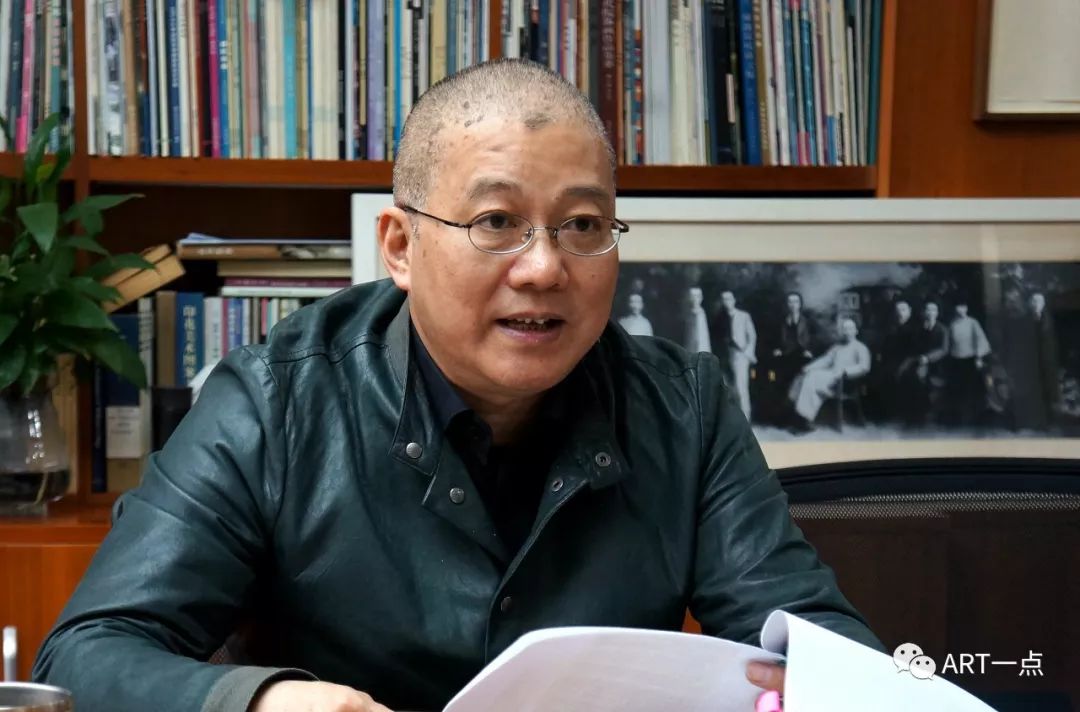

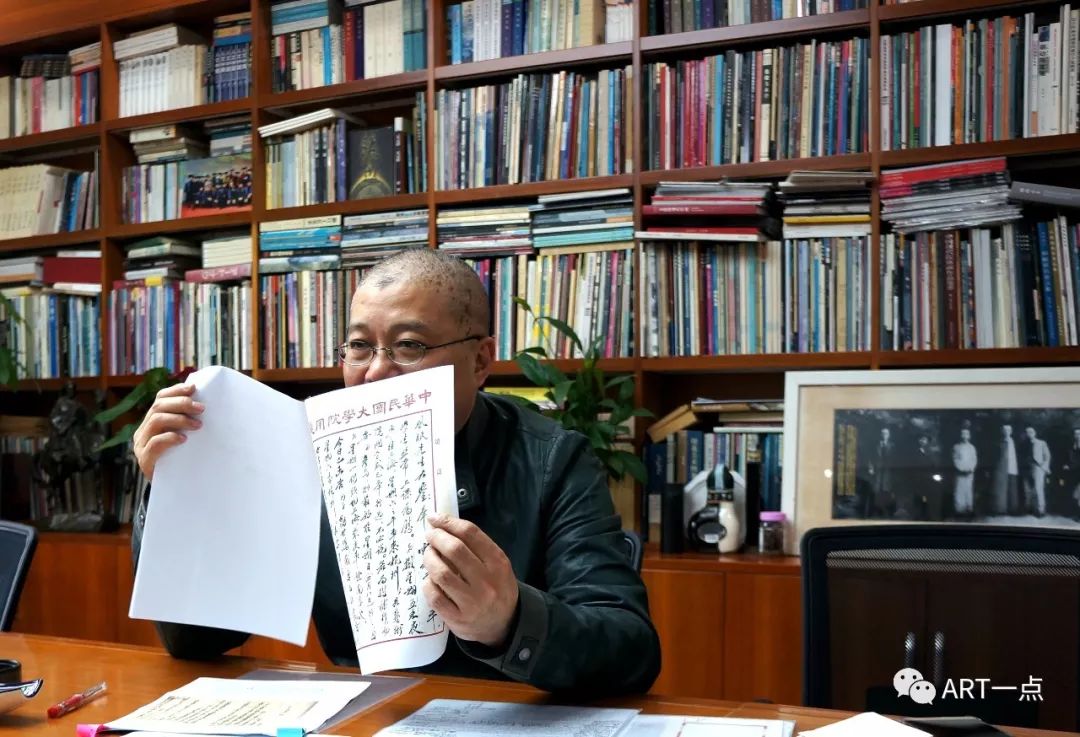

中国美院院长许江

给出的答案是——

“国美精神”。

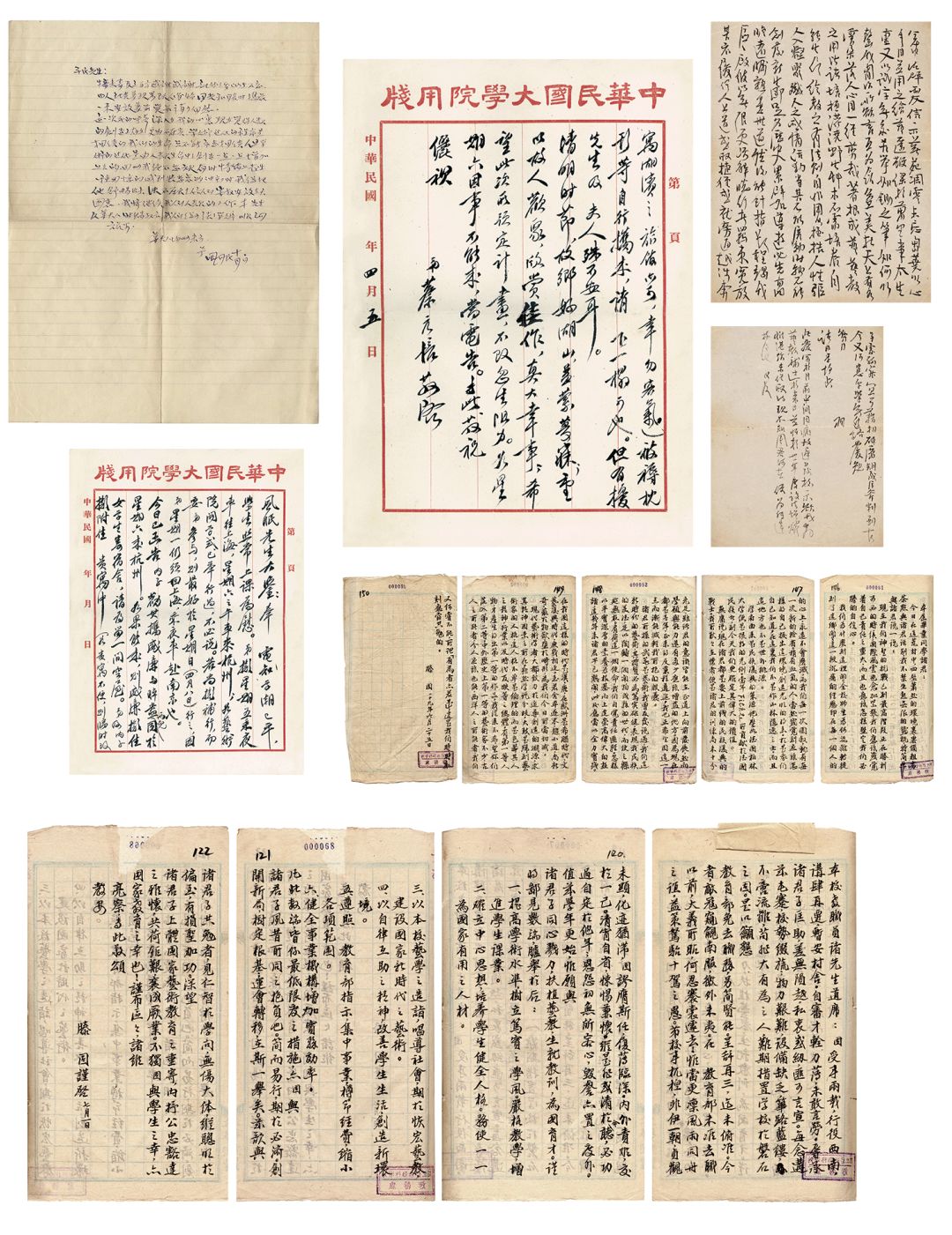

此次校庆前,美院特别梳理了一批手稿,

林风眠

、

蔡元培

、

林文铮

、

吴大羽

、

滕固

、

吴冠中

、

朱德群

……他们是当年为中国艺术奔走呐喊的师生,也是中国近现代美术史上熠熠发光的名字。

其中,有

三组手稿

,温度犹在,读来最令人动容。

ART一点

特别专访

许江院长

,细读这些故人字里行间不曾退却的温度,这正是一代代国美人的心跳。

你看,那些先驱者,播撒下国美精神的种子;那些后继者,一代代助其长成了参天大树。

中国美术学院院长 许江

一

蔡元培 × 林风眠

1928年4月,一场补办的开学典礼

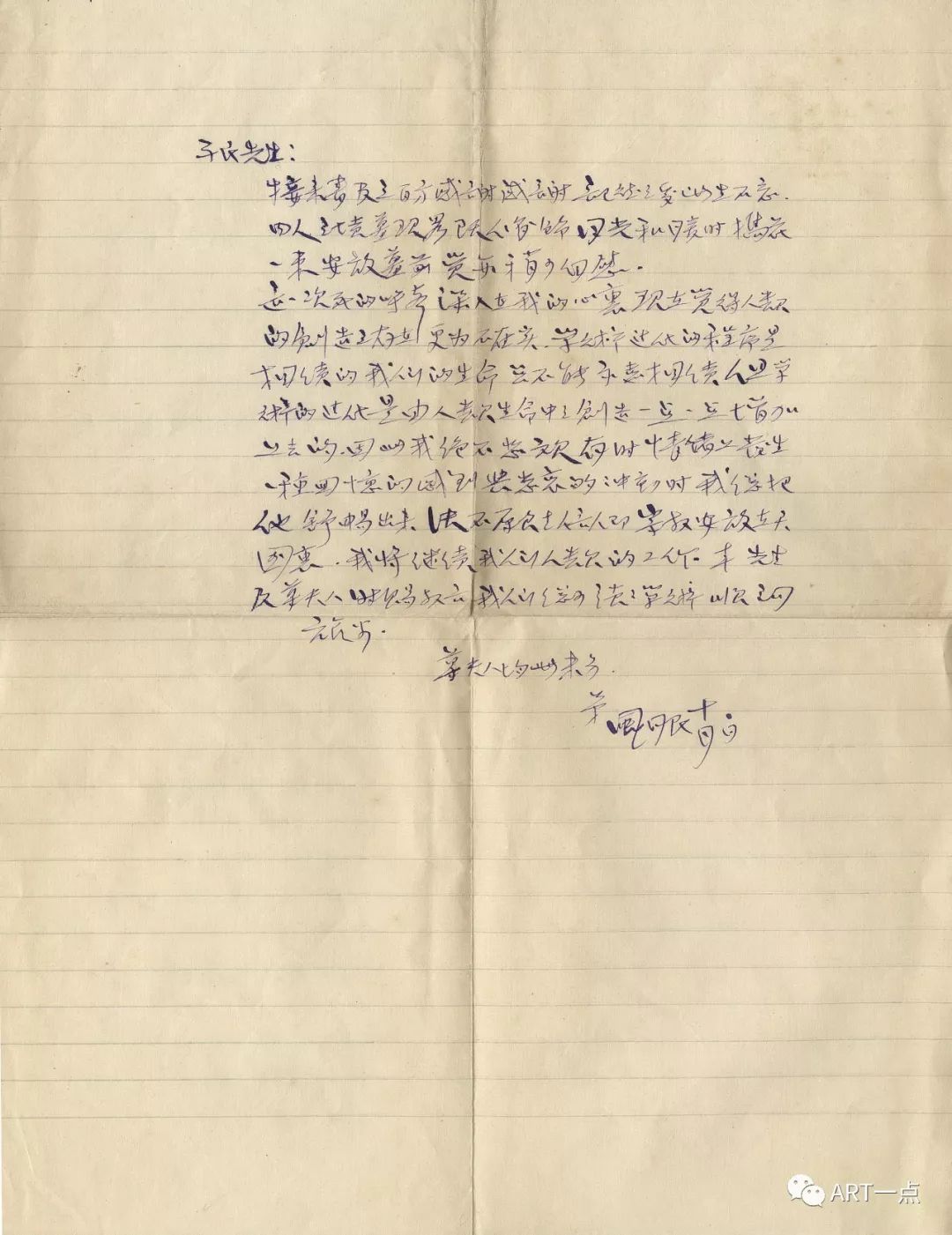

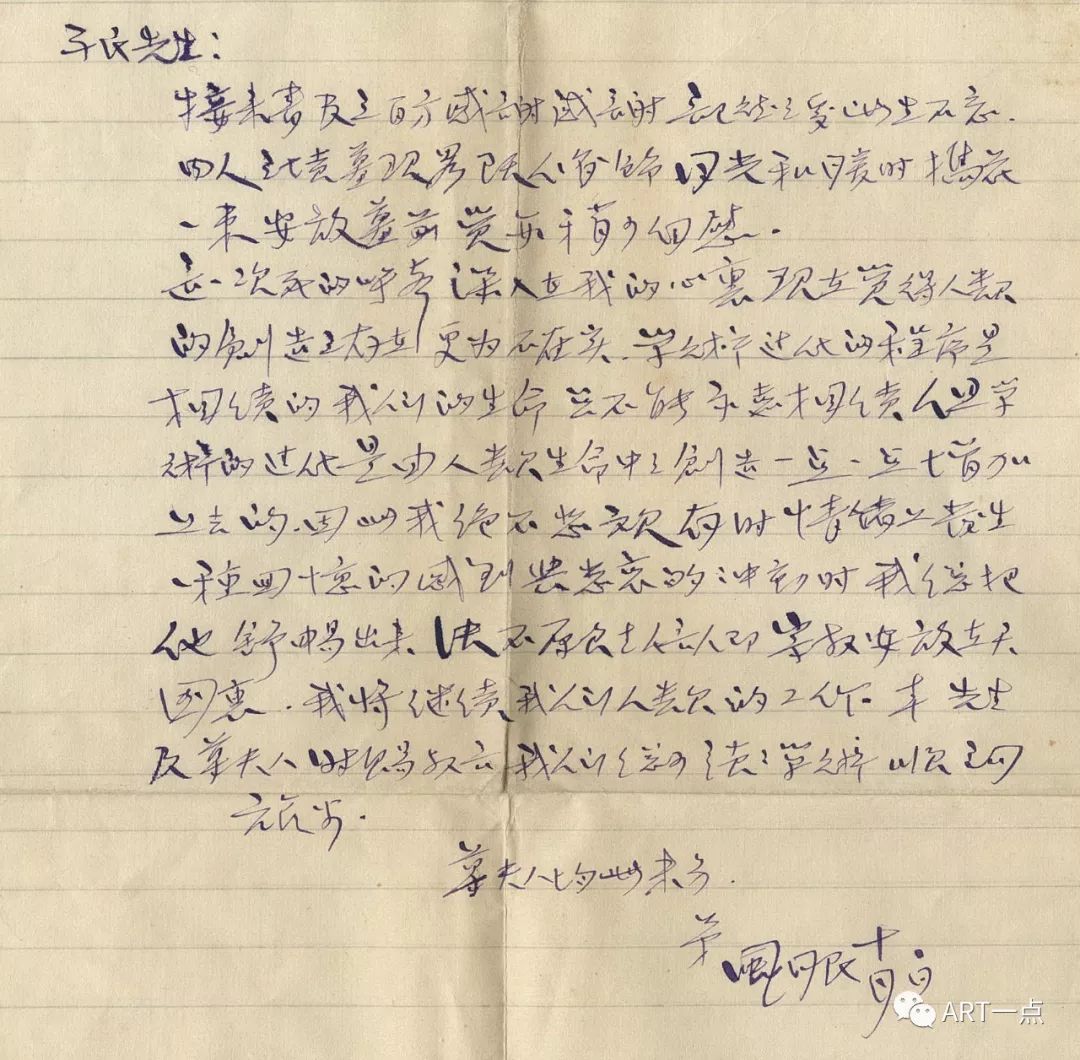

“这一次死的呼声深入在我心里,现在觉得人类的创造之存在,更为确实。学术进化的程序是相续的,我们的生命,总不能永远相续,但学术的进化是由人类生命中之创造一点一点增加上去的,因此我绝不悲欢,有时情绪上发生一种回忆的感到与悲哀的冲动时,我总把他舒畅出来,决不愿去信人即宗教安放在天国里。我将继续我们人类的工作,幸先生及尊夫人时赐教言,我们总可谈谈学术。”

——约1924年10月,

林风眠

致

蔡元培

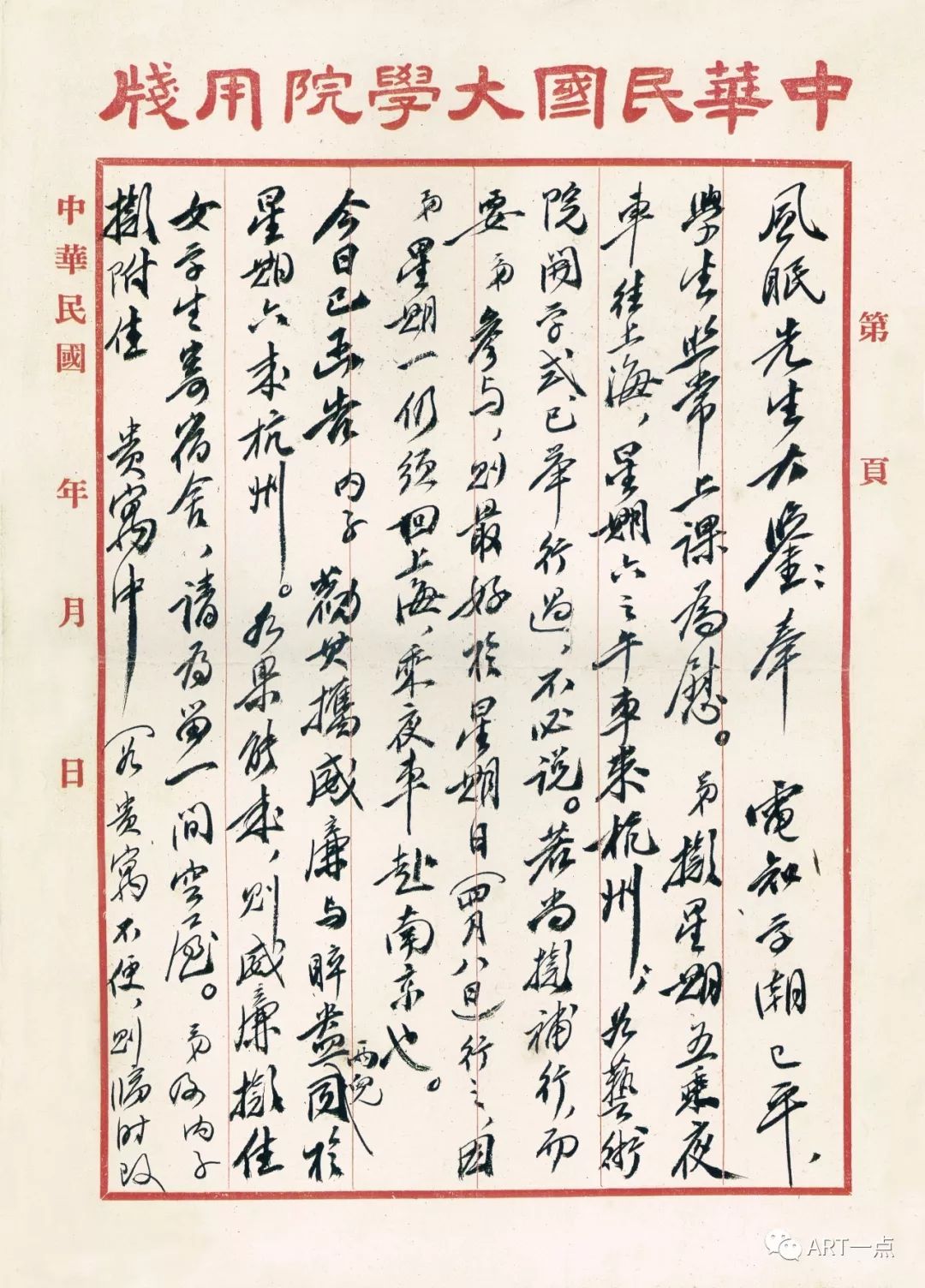

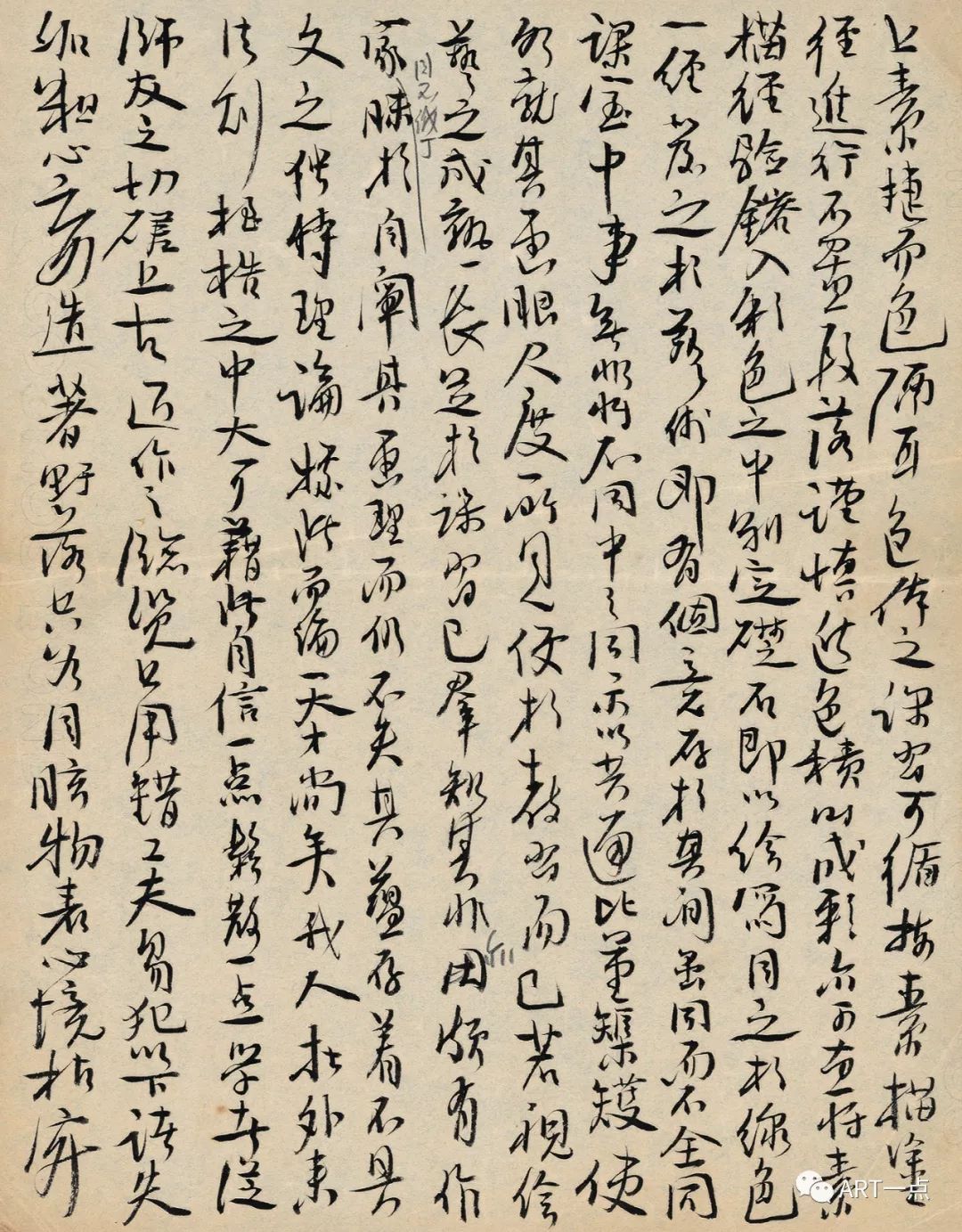

“奉电知学潮已平,学生照常上课为慰。弟拟星期五乘夜车往上海,星期六之午车来杭州;为艺术院开学式已举行过,不必说。若尚拟补行,而要弟参与,则最好于星期日(四月八日)行之,因弟星期一仍须回上海,乘夜车赴南京也。今日已函告内子,劝其携威廉与睟盎两儿同于星期六来杭州。如果能来,则威廉拟住女学生寄宿舍,请为留一间空屋。弟及内子拟附住贵寓中(如贵寓不便,则临时改寓湖滨之宾馆亦可,幸勿客气)。被褥枕头等自行携来,下一榻可也。但有扰先生及夫人,殊不安耳。清明时节,故乡好湖山益萦梦寐;重得故人欢聚,欣赏佳作,真大幸运事;希望此次的预定计画,不改忽生阻力。如星期六因事不能来,当电告。”

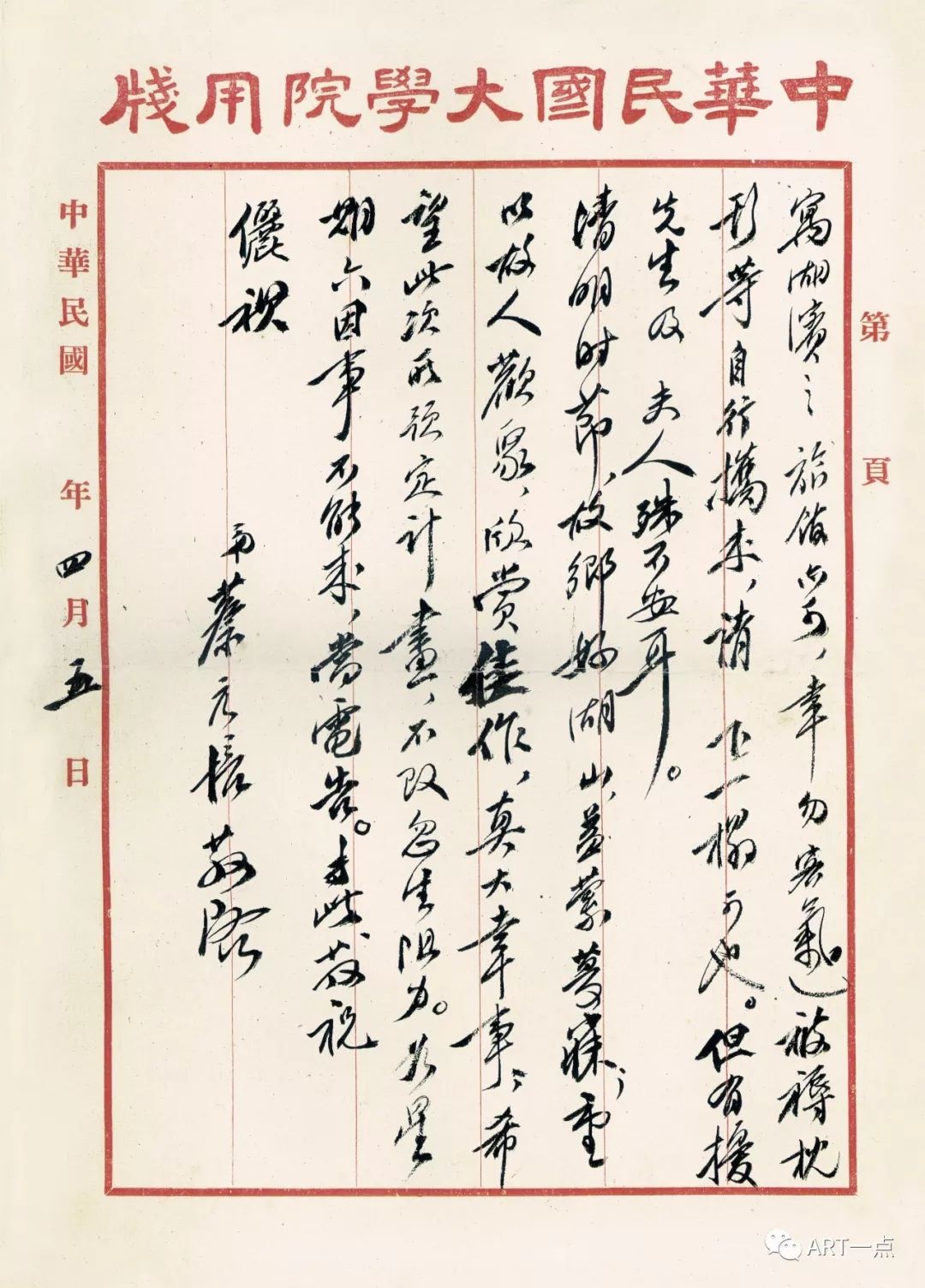

——1928年4月5日

蔡元培

致

林风眠

函

美院最初的十年,要从一对忘年交说起——蔡元培与林风眠。

1924年,

第一届“中国古代和现代艺术展览会”

在德法边境的斯特拉斯堡举行,筹备委员会名誉会长蔡元培在展览中看到林风眠的画作《摸索》,被深深打动——彼时,林风眠还只是一个二十出头的艺术青年,长着一张娃娃脸。

两人相差32岁,却在艺术与教育上理念颇合,那次展览中深刻的印象,成为后来蔡元培力主林风眠赴杭州主持筹办国立艺术院并出任院长的最初契机——在中国美术学院校史中,林风眠是

第一任也是最年轻的一任院长

。1928年就任时,将将29岁。但其艺术理念之超前、抱负之宏大,远超其年龄。

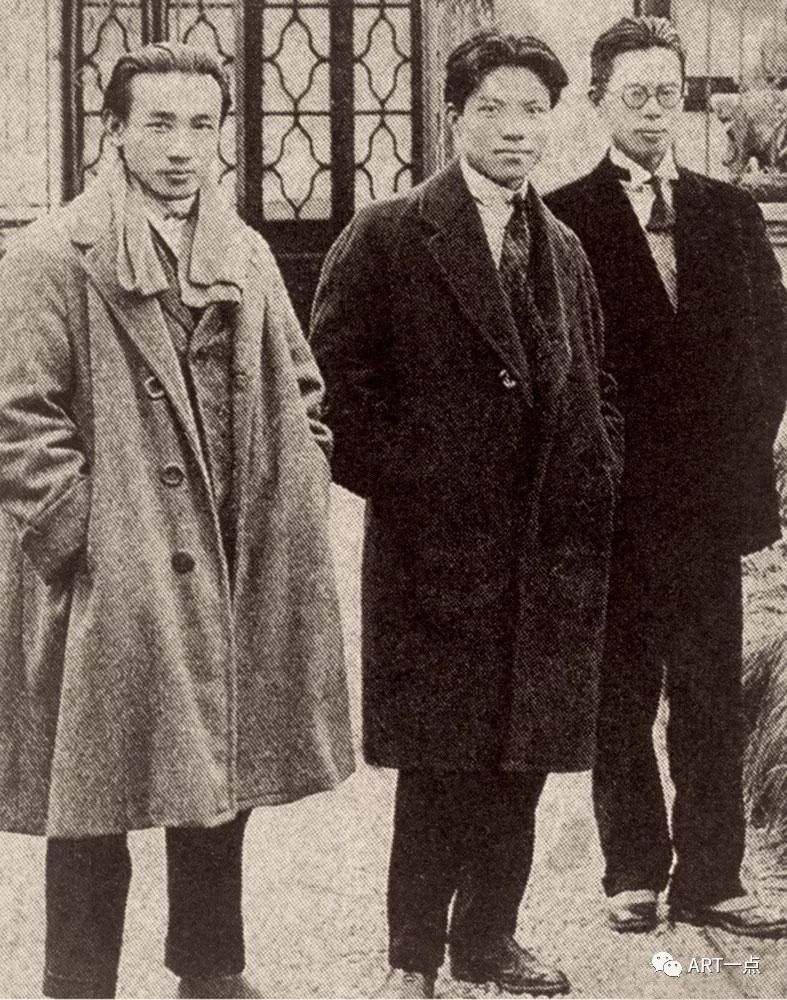

蔡元培

林风眠

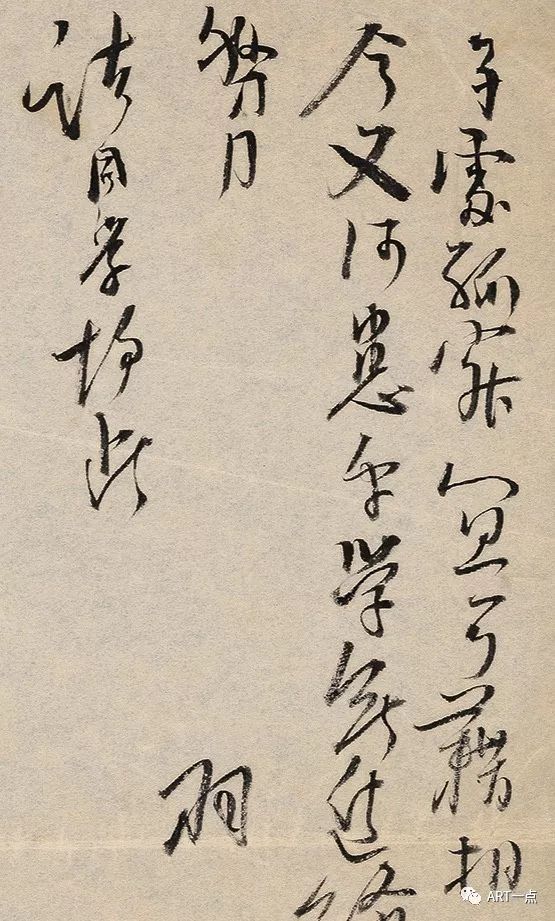

1924年10月,与蔡元培相识那年,林风眠妻儿双双逝世,境况窘迫,为表示对蔡元培寄来钱款与书籍的感谢,他回了一封短信,也是我们所读到的第一封。

在这封信中,青年林风眠将个体的悲欢放得很低,却更为坚信学术的永恒。这种

“诗人气质”

,成为他此后人生的注脚。

彼时,林风眠妻儿离去刚刚21天,令人讶异的是,他的信中并未流露过多悲伤之情。他写道:

“这一次死的呼声深入在我心里,现在觉得人类的创造之存在,更为确实。”

许江说,这些并不凄惨的文字,令人感受到经历死亡后的“诗人”,生命境界变得凄美而开阔。

由生命的不能永续,林风眠所想到的是

“学术进化”

:“我们的生命,总不能永远相续,但学术的进化是由人类生命中之创造一点一点增加上去的。”

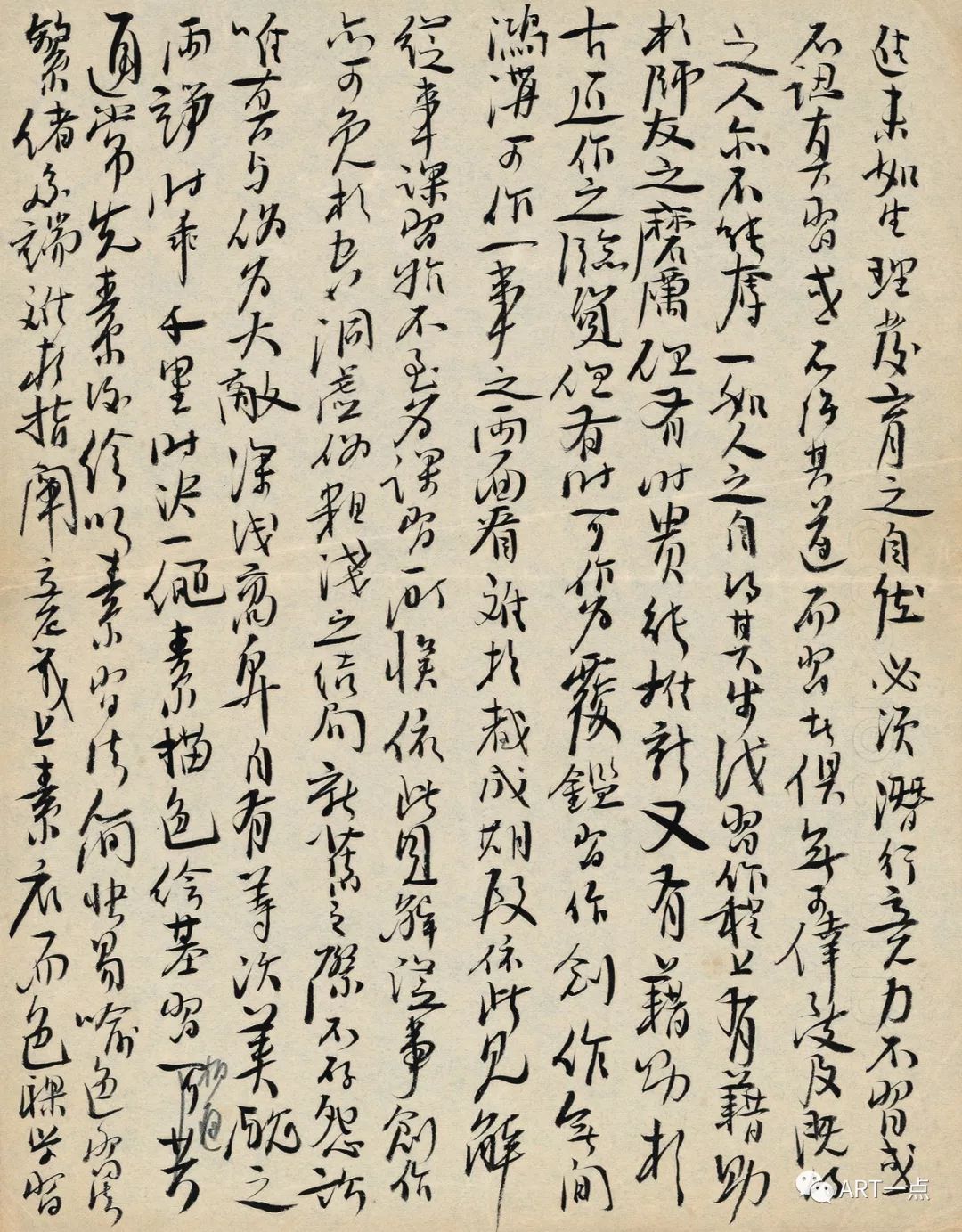

当时,林风眠尚在法国,这些以鹅毛笔写就的深蓝色的文字,至今尚未褪色,似是提醒“这些话说给他自己,同样也说给后人。”

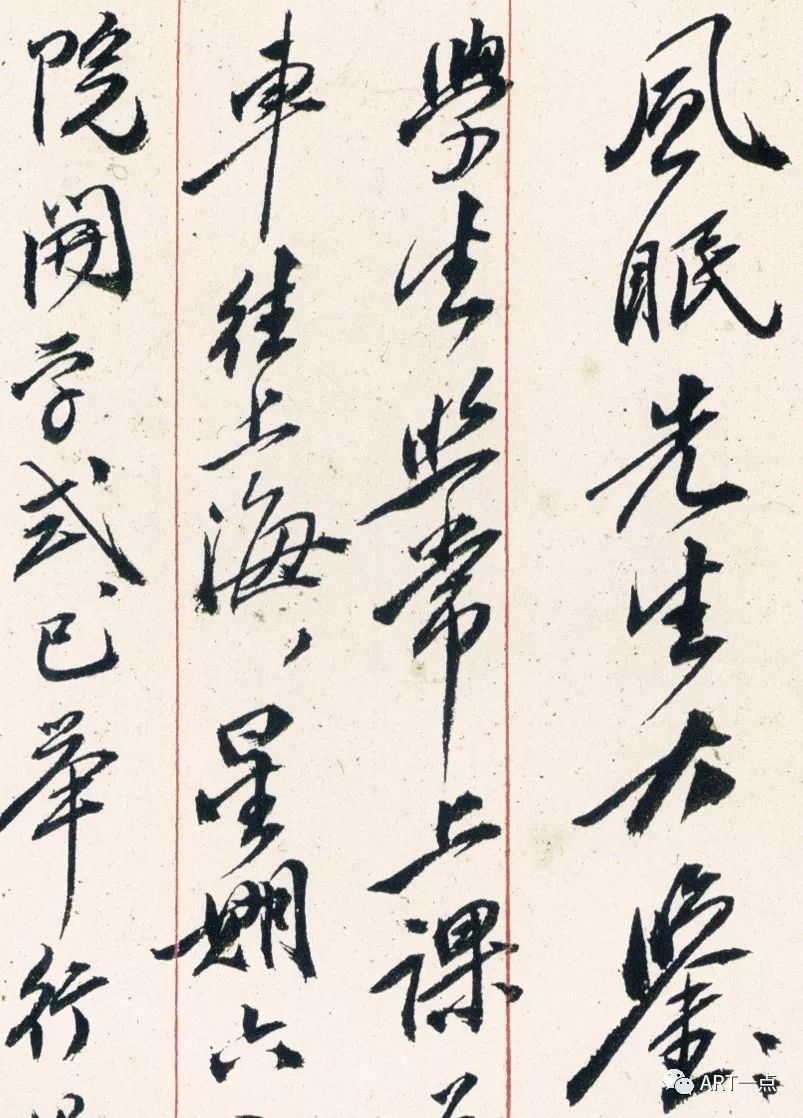

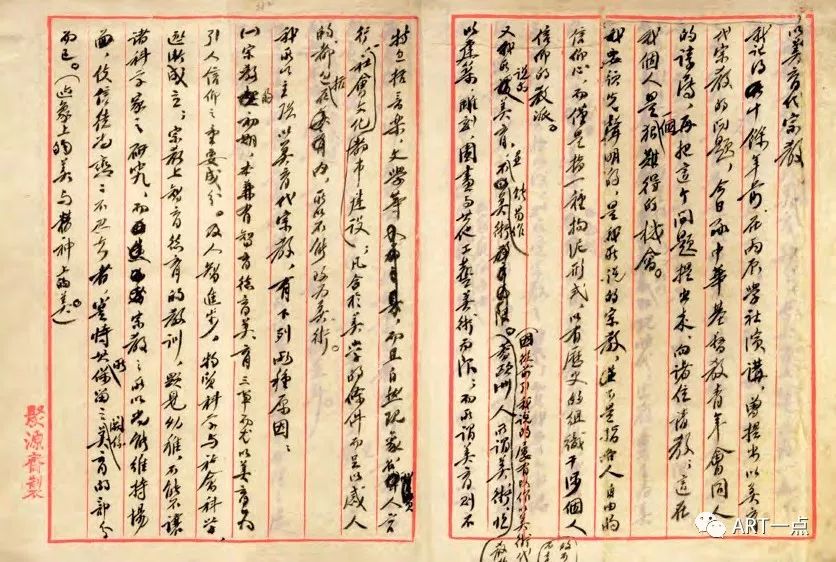

林风眠致蔡元培信(局部)

然而,并非所有人都信服这位年轻的校长。开学不久,艺专闹起学潮。蔡元培虽在1928年给林风眠复信“知学潮已平,学生照常上课为慰”,但心中仍感不安,提出

补办开学典礼

,帮助林风眠稳定局面。

如今,在美院校史博物馆便能读到这封信的复本,每一次嘉宾来此,许江定会亲自为他读起这封信。

同样是4月初,或许也是一个春雨潇潇的日子,蔡元培坐着黄包车到孤山罗苑,面对百余位师生与嘉宾发表演说

《学校是为研究学术而设》

:“

国立艺术院是为美术家提供了一个创作和研究的场所,不是专门为学生办的。

希望师生团结合作,愿意跟着林校长学画的就留下,不中意的不要勉强,可以到别处去择师,去留自由。”

他还再度重申了在西湖边设立艺术院的初衷,“大学院在西湖设立艺术院,创造美,使以后的人都移其迷信的心为爱美的心,借以真正地完成人的生活。”而林风眠则提出了国立艺术院的办学口号,即

“介绍西洋艺术、整理中国艺术、调和中西艺术、创造时代艺术”

。

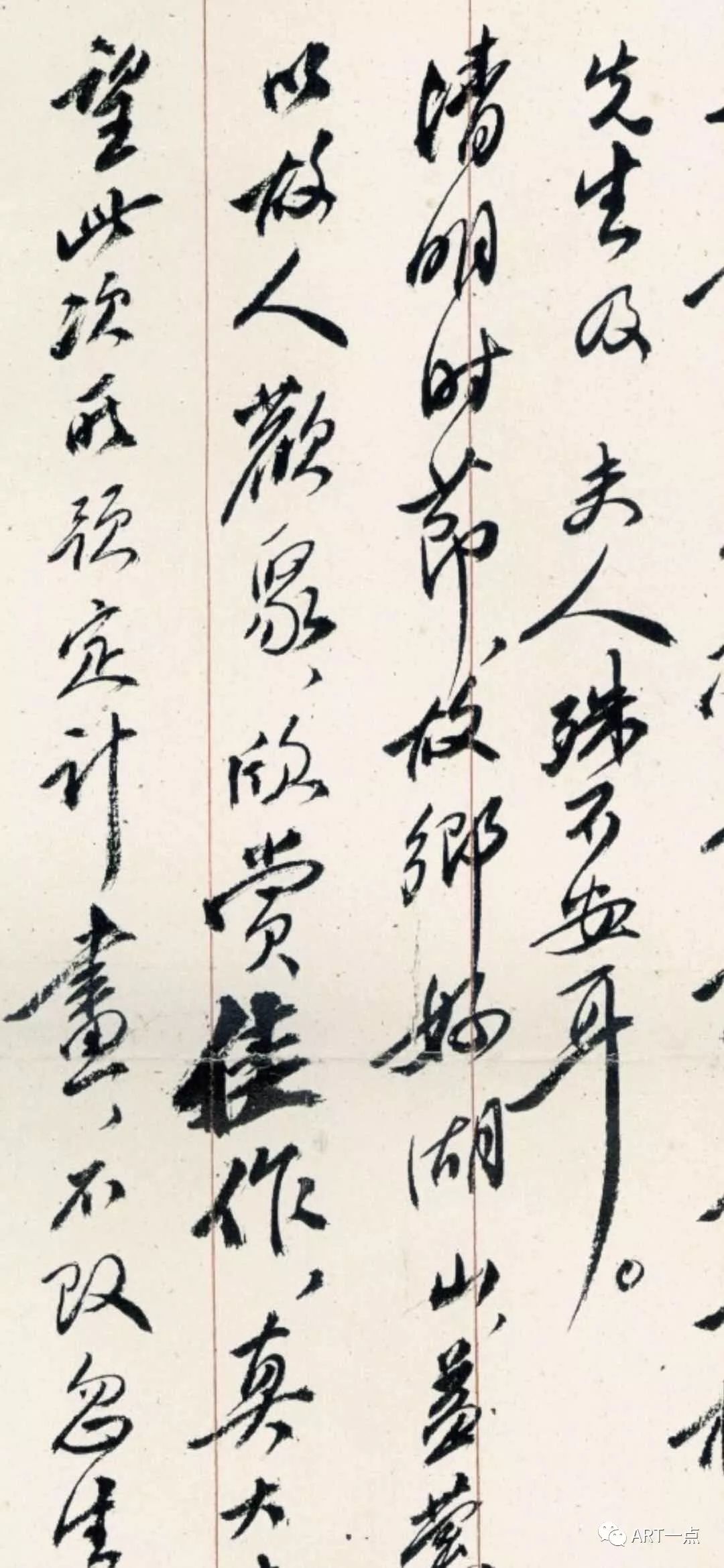

1928年蔡元培致林风眠信(局部)

那时,北山路已经有了新新旅馆,蔡元培却特地带了被褥,执意和夫人住在林风眠家中,为的便是证明其对青年林风眠的鼎力支持与充分信任,可见其用心良苦。

此间十年,蔡元培以林风眠为

教育理念上的知己

,支持其放手办学,而林风眠亦不负众望,团聚起一批志同道合的教师,培养出了一代代艺术学子,于后撑起近现代中国美术的一片天空。那一代学院初创者的使命担当特质,成为此后学院精神底蕴的基调。

二

吴大羽 × 吴冠中 × 朱德群

师生之间的关系,是一种道义关系

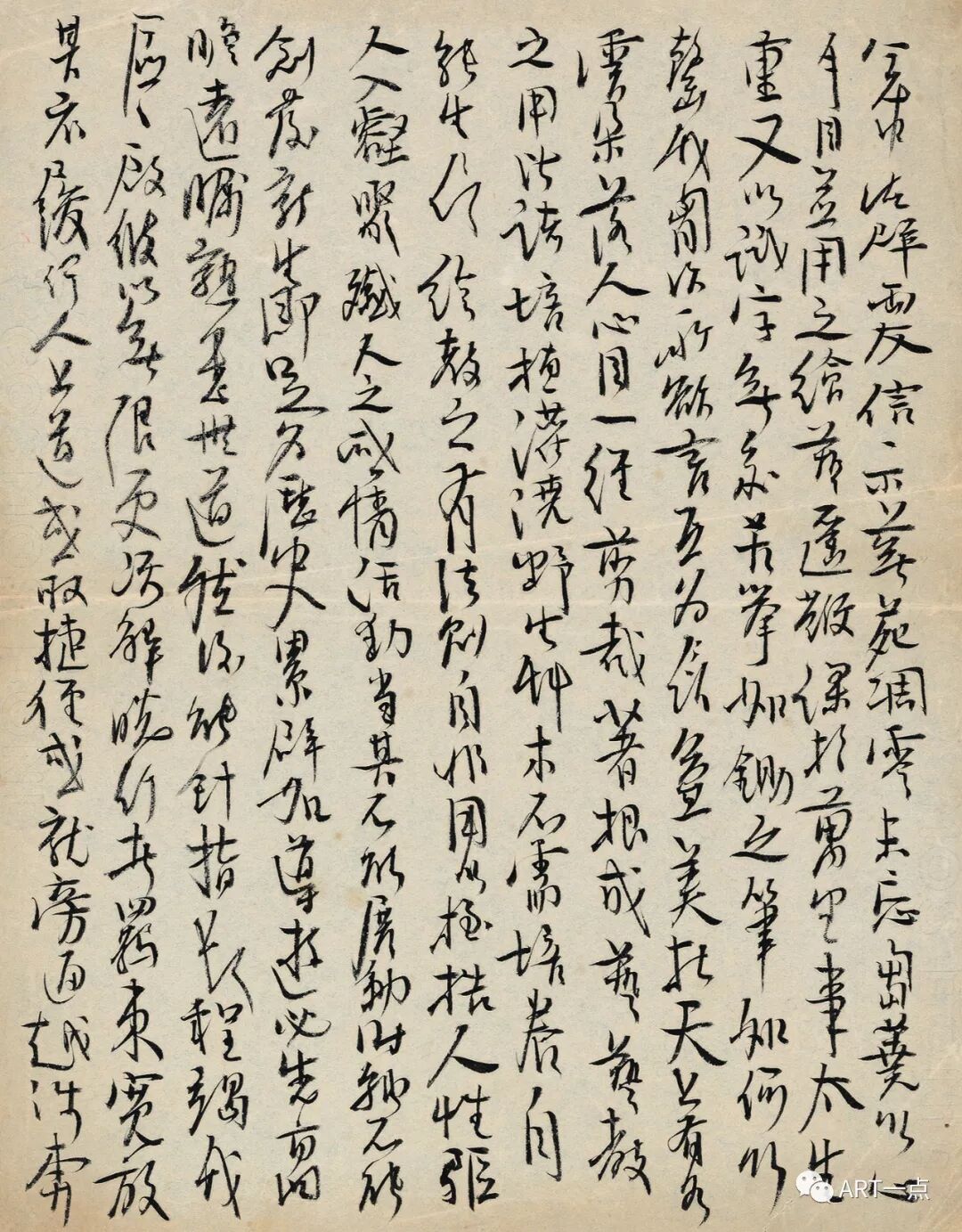

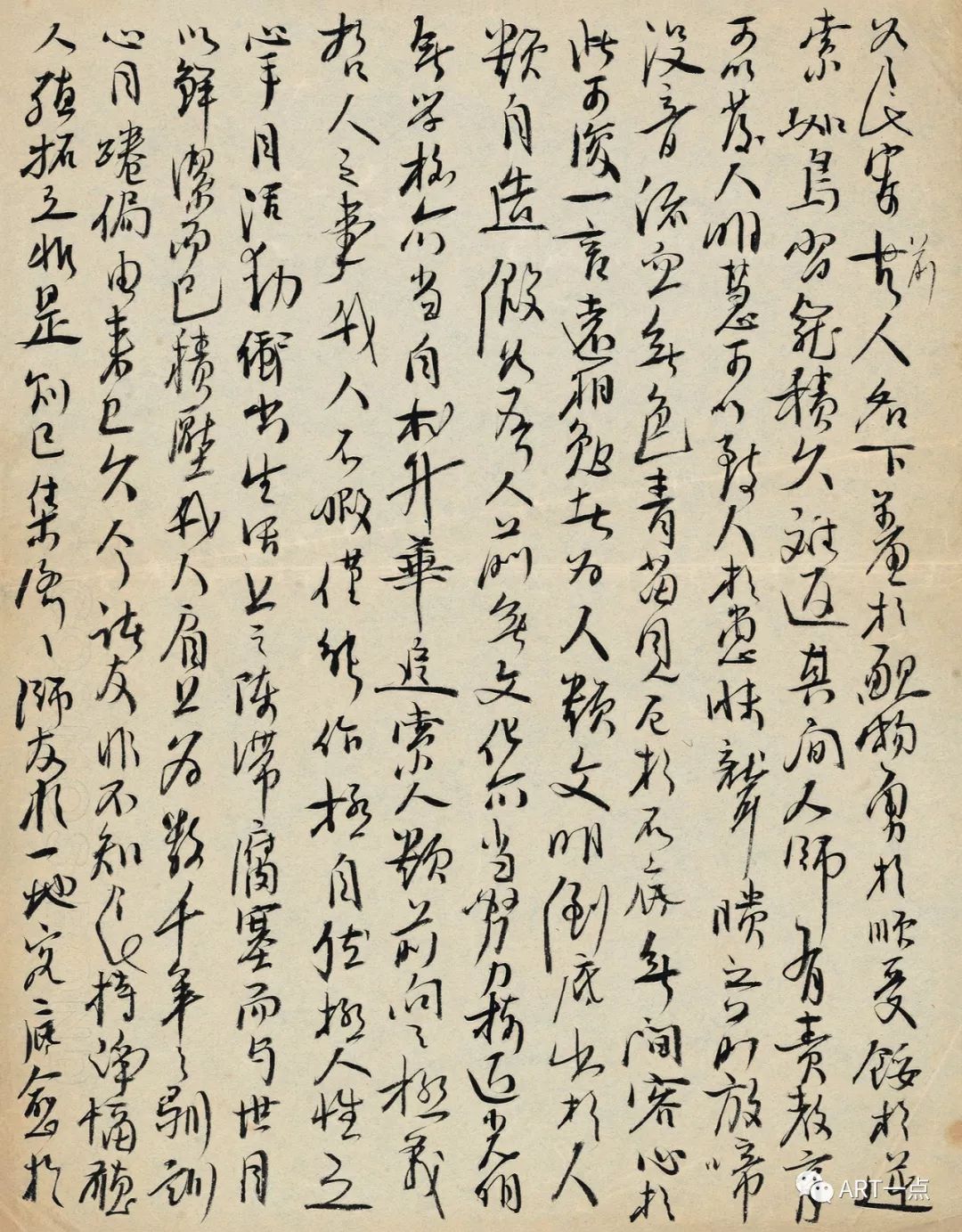

“美在天上,有如云朵,落人心目,一经剪裁,著根成艺。艺教之用,比诸培植灌浇,野生草木,不需培养,自能生长。绘教之有法则,自非用以桎梏人性,驱人入壑,聚歼人之感情活动。当其不能展动肘袖,不能创发新生,即足为历史累。譬如导游必先高瞻远瞩,熟悉世道,然后能针指长程,竭我区区,启彼以无限。更须解脱行者羁束,宽放其衣履,行人上道,或取捷径,或就旁通,越涉奔腾,应令无阻……”

——1941年,

吴大羽

致

吴冠中

、

朱德群

书

抗战爆发后,国立艺专师生暂别西湖畔的悠游岁月,踏上

长达九年的漫漫西迁之路

。

西迁后的国立艺专,人事复杂,矛盾重重,林风眠不得不辞职离校。在留下的信中,林风眠说:“唯杭校员生随弟多年,无不念念,唯望两兄加意维护,勿使流离。”学生闻之,无不落泪。

那之后,越来越多的优秀教师因复杂的形势离开,颠沛流离之际,学生们比任何时候都渴望师长的归来,尤其是

吴大羽

先生。吴大羽与林风眠在法国结识,1928年起协助林风眠创建国立艺术院并担任

西画系主任

。

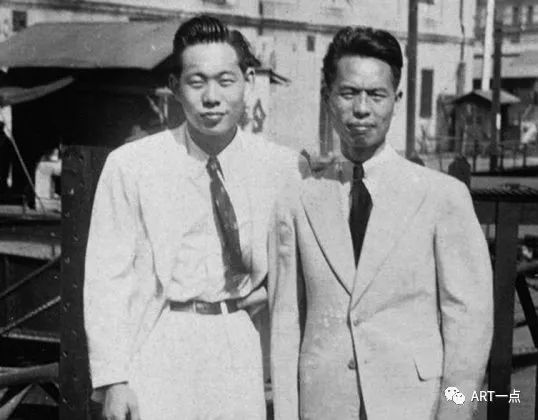

吴大羽

林风眠、林文铮、吴大羽合影

彼时,

吴冠中、朱德群、赵无极

是最出色的学生,若要问哪位老师对他们影响最深,“吴先生”一定是毫不犹豫的答案。

艺专同学总说,

“吴秋风,林春雨”

,林风眠总是微笑着关爱学生,而吴大羽却是不苟言笑的严师,他为人正直,教课严格,笔下的画又极动人,赵无极及许多高班同学提起吴先生,总是肃然起敬。

吴大羽离开艺专回到上海后,吴冠中、朱德群多次给老师写信,希望他回来上课。

无论在何地,吴大羽始终是那个又孤深又热忱的老师。在给吴冠中、朱德群的复信中,他

谈学艺

、

谈人格

、

谈技术

、

谈精神

,

永远不忘谆谆教导大家好好学习,不可好高骛远,不可妄自菲薄……

他的信总是很长,令学生视为珍宝。

这些长信,对今人而言已甚为难读,但仍能体味其间文字之重,分量之实。许江认为,吴大羽的语词中带着他特有的

“苦味”

,这种苦味,令人读来

“心噎”

。

吴大羽、赵无极

吴冠中、赵无极、朱德群(左起)

吴大羽的学生

曹增明

曾在

《师生之间是道义关系——我的老师吴大羽》

中说,有一回,吴先生“端庄凛然地站在画室中间,一讲就是三小时,讲艺术、讲历史、讲哲学。远古洪荒,希腊盛唐,旁征博引,雄辩而精辟,使人觉得

‘浑沌里顿出光明’

。”他对学生说:

“我们之间的关系,不过是一种道义关系”

。“他非常强调‘道义’二字,认为道义是一种准则,是一种责任感。他讲到这种责任感,态度极严肃,往往声色俱厉。”

今天,当吴大羽的长信,那位令青年学子“浑沌里顿出光明”的严师赫然重现。许江说,“看吴大羽谈

‘艺术的本质’——‘美在天上,有如云朵,落人心目,一经剪裁,著根成艺。’

这样谈艺术,用词铿锵有力,一如春暖花开;他又

谈艺术的道路

,

谈作画作者的品质

,

谈学习之道

,进而

谈素色关系

,又进而

谈师友关系

,最后

谈文明之观

。”真正的诲人不倦。他的另一封长信,

“抵得上一本绘画论,或者说可以为一切的绘画教程教材作总序,有这样的高度、深度和广度。”

许江再次提到了曹增明那一段极为精彩的回忆。

1948年1月25日,下午,雪后新晴,风吹着积雪顺着地飞,好像一片素纱,我从这雾样的白色的纱里走过,去看吴先生。他那时来杭州都住在玉泉头山门里右边的

马岭山小坡

上一所破旧的房子里。那原

是蔡威廉

先生的住宅。里边堆放着她当年所作的许多油画。从窗口望出去,松林杂树中间,满眼都是荒坟。大羽先生隔着玻璃窗指着对面的小山头,他说:“如果在小坡巅上建起一座纪念碑式的巨雕人像烟囱,每当秋冬,扫集落叶,燃起烽火,烽火将在这雕像烟囱的顶上像怒发冲天般的喷薄而出,必然导致无数游客前来瞻仰这伟大的艺术,在这雕像的基座上我们再刻下这样几个字:

这里都是坟墓,千万别忘了,你是个活人!”

在最艰苦的岁月,吴先生的字字句句成为学生最有力的信念。

这一时期,除了赵无极、吴冠中、朱德群这样此后享誉世界的“三剑客”,亦有

李可染

、

董希文

、

王式廓

等革命文艺者,他们经历西迁的艰辛,在其中成长,后成为中国近现代艺术的中坚力量。

三

滕固 × 师生

西迁岁月里的“博约弘毅”

“

诸君所操的武器是艺术。

我曾反复说过,我们这新时代的艺术,其特质必为笃实雄健,表现我民族的美德,足以陶铸一个开物成务的世代,而使之绵延无极。肩荷这一个使命,我们自觉责任匪轻。怎样以平实深厚的素养为根基而上达崇高伟大的极诣,这几年来诸君早已熟闻,此后应当以全力实践。在我国这样的时代是汉、唐,在欧洲是希腊时代,文艺复兴时代,庶几相近。至若舍本逐末,趋小道,尚新奇,蔽于物欲,堕于畸形,为我们今日所当切戒。

现代艺术学者,大都致力于追寻创造的渊源,求其精神因素之所在。虽然学说分歧,大致是归到艺术家的人格,这人格不单是伦理的,而是

包

举其人之精神、行业以及时代反映等之总体。有第一等人物,才产生得出第一等的作品,我从来不希望你们落入第二等。中外历史上第一等的艺术家不少,古人之所能者,今人应该也能,西洋人之所能者,我们又何尝不能,所谓‘有为者亦若是’,这是我们时时刻刻应当共勉的。”

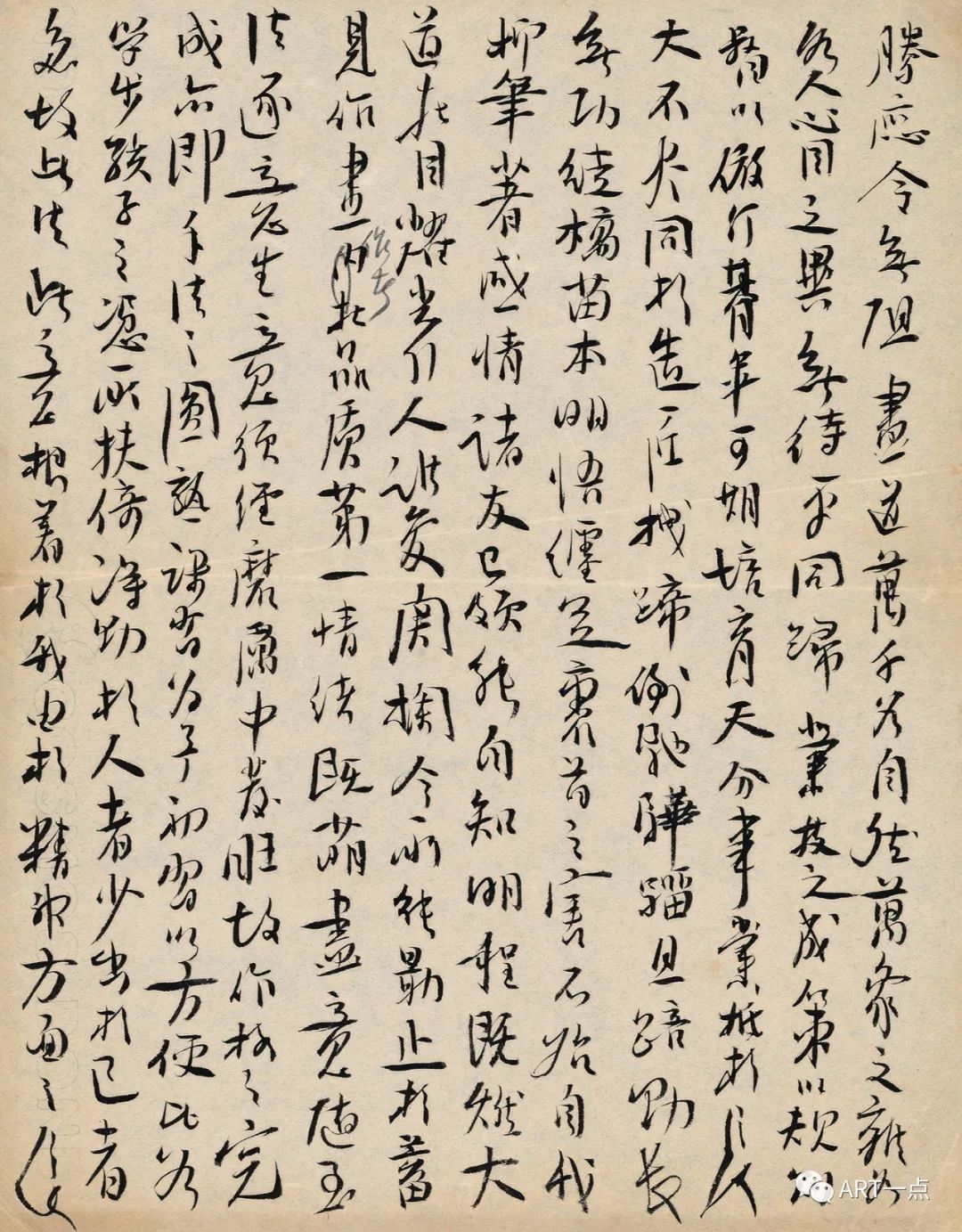

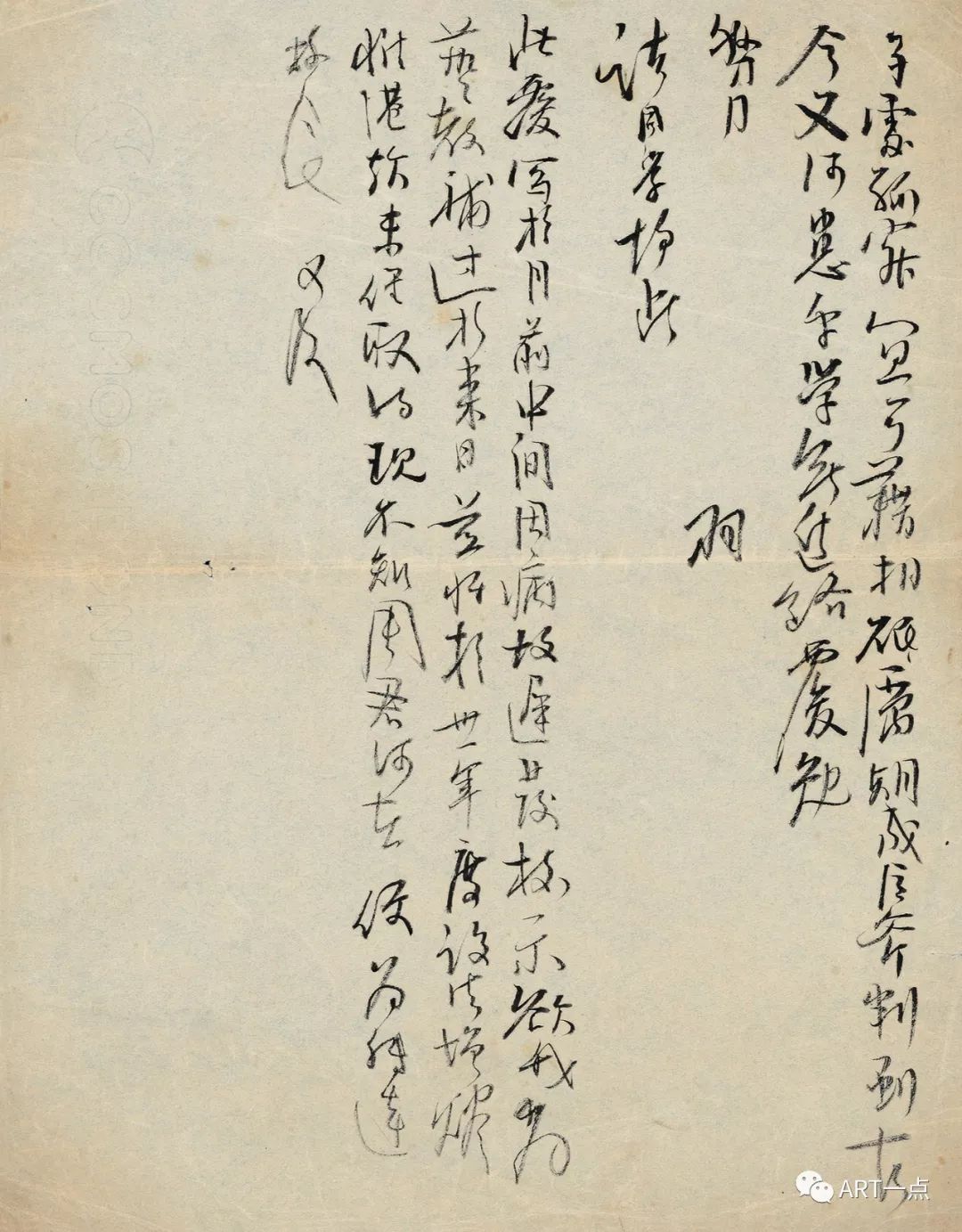

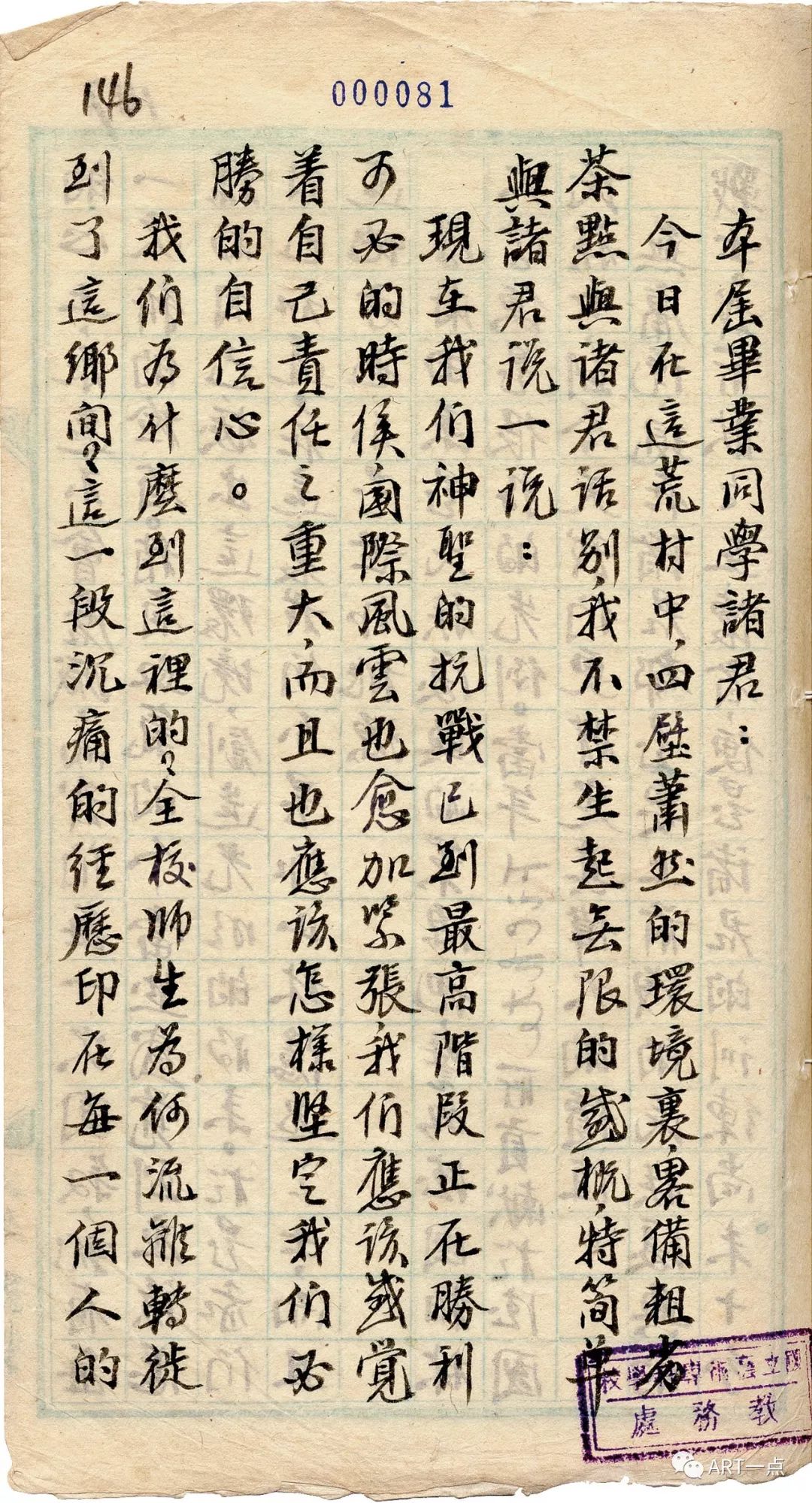

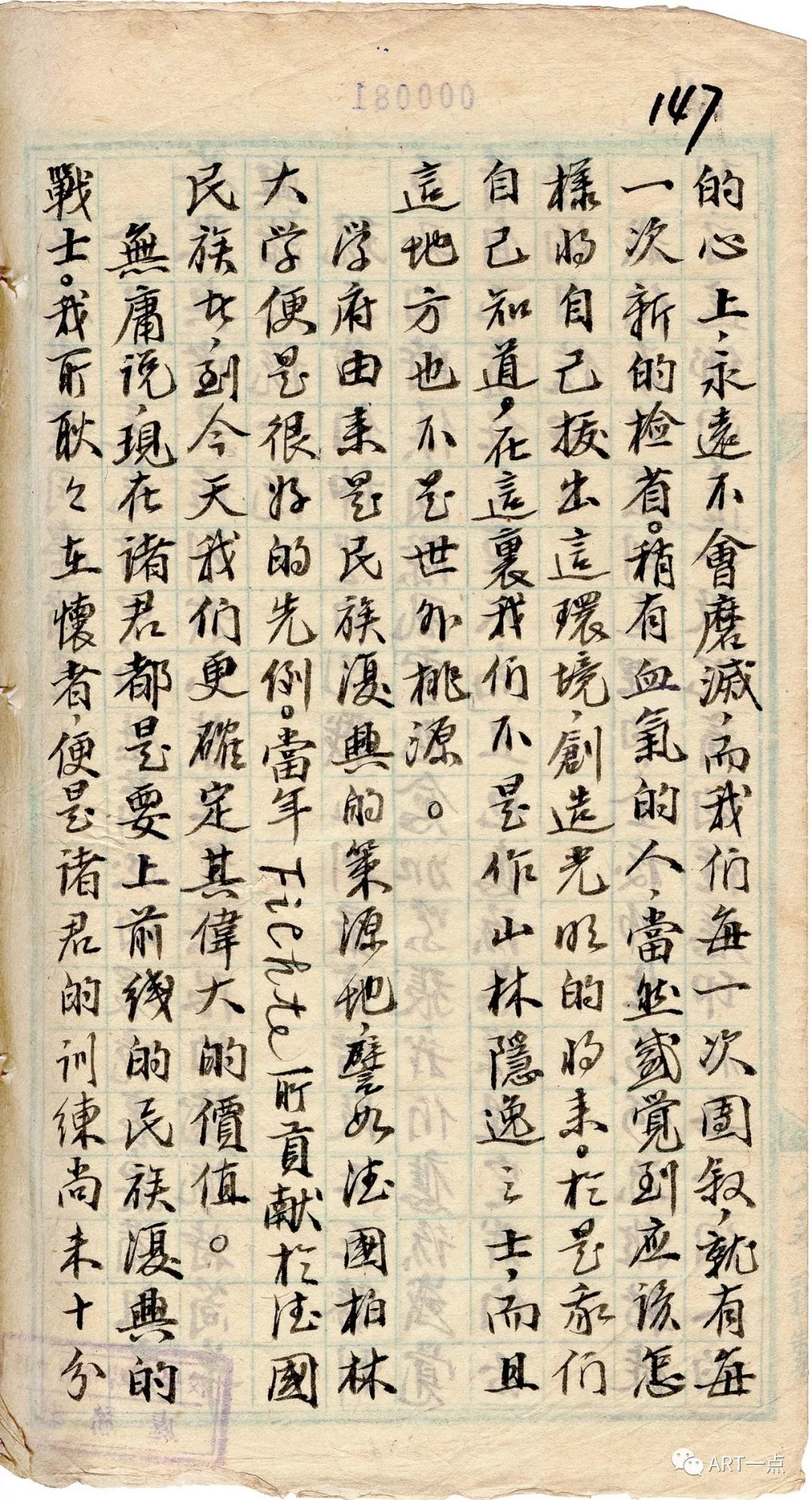

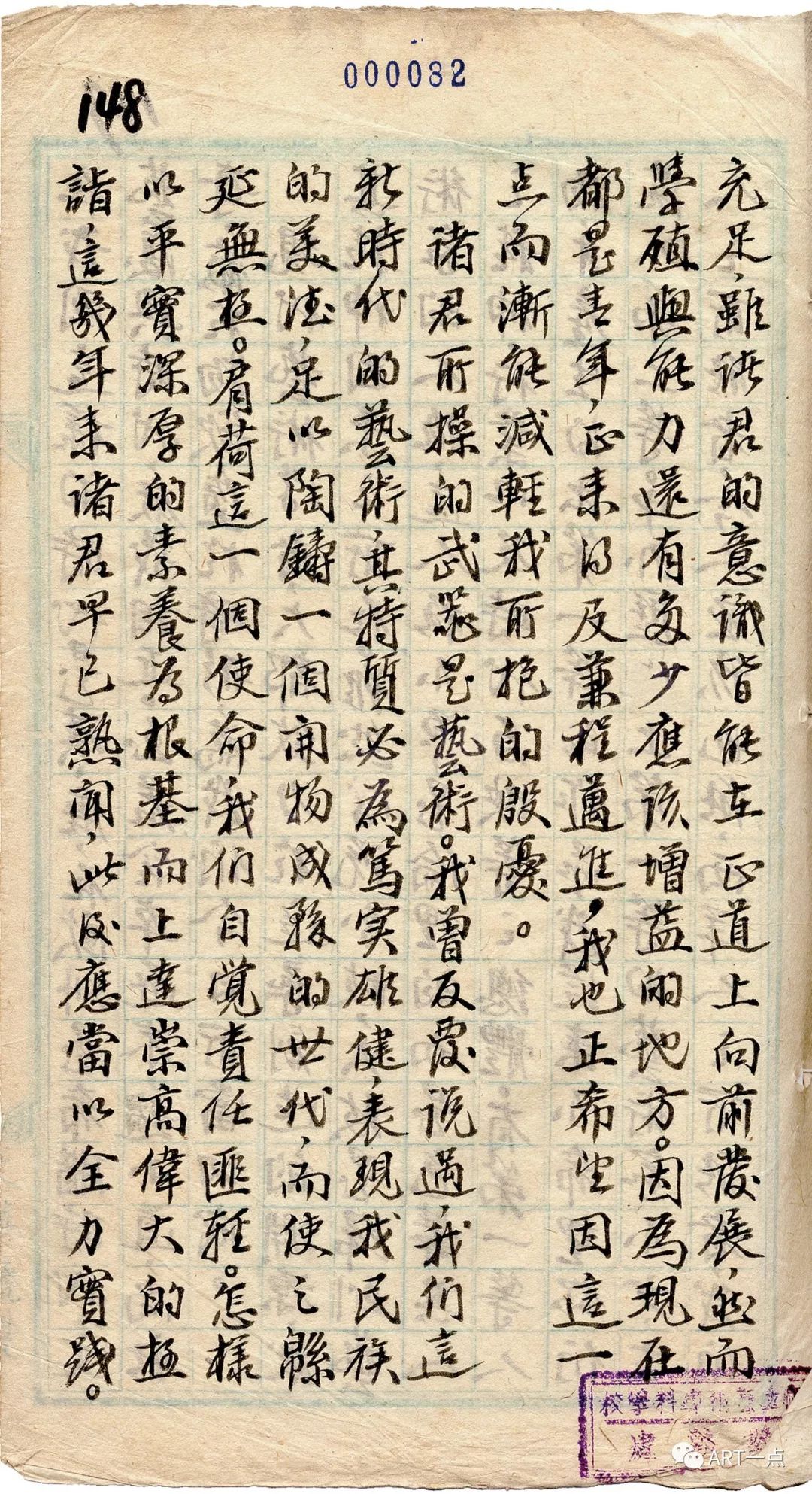

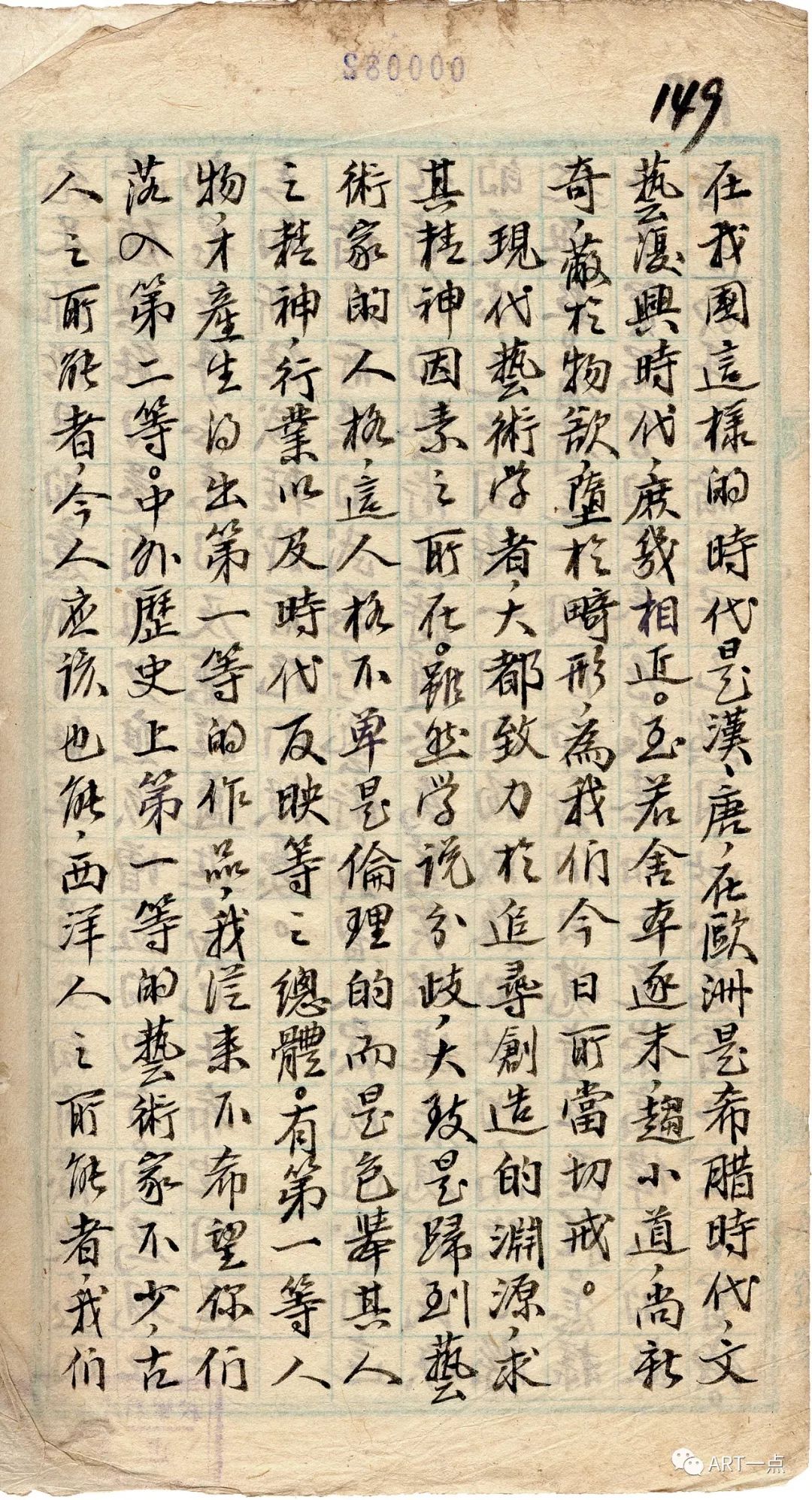

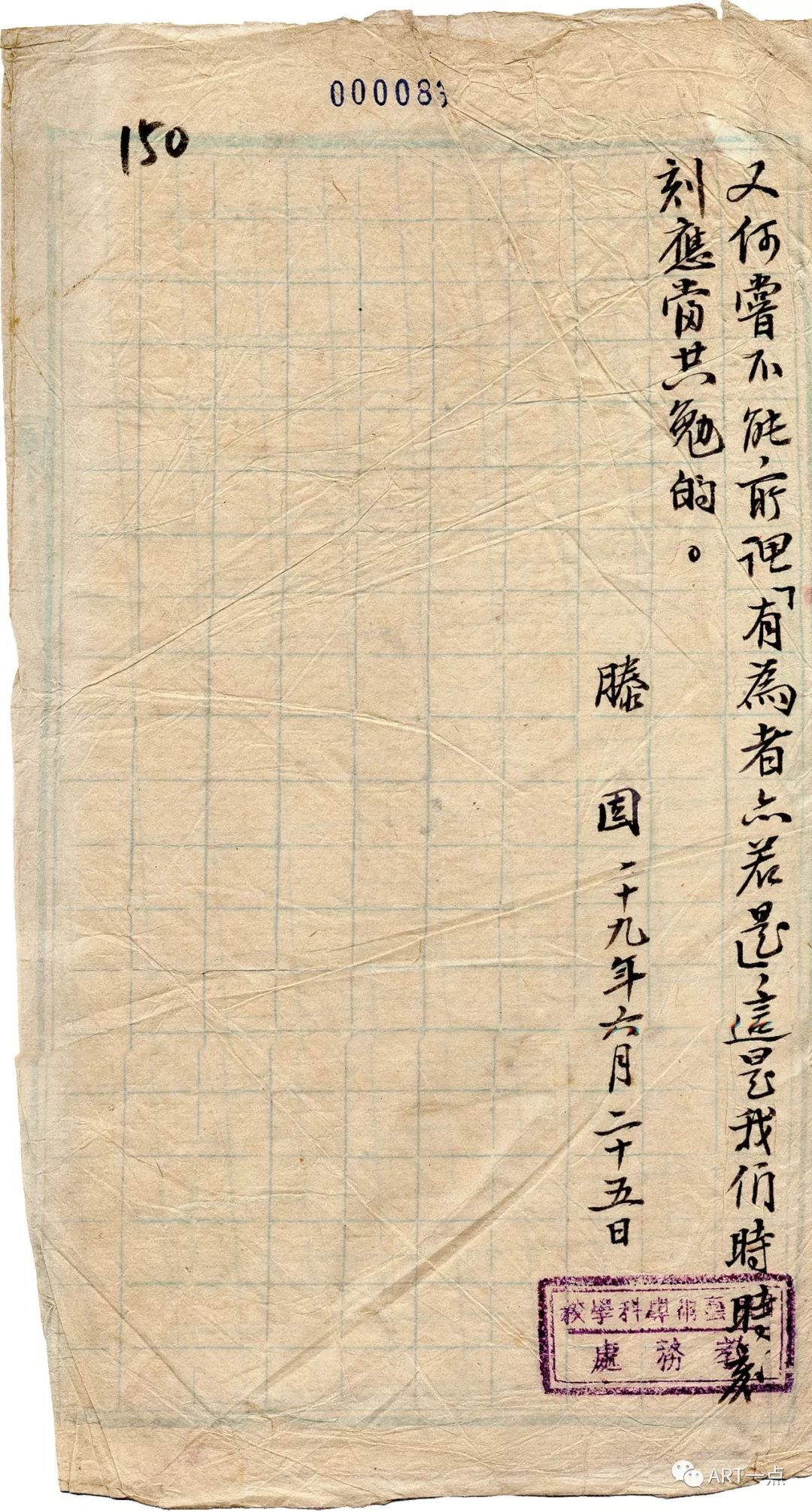

——1940年,

滕固

寄言国立

艺专毕业生

此次美院校庆梳理中,还能看到一个重要的名字——

滕固

,

美院史上第二任校长

,也是

任期最短的一位

。从1938年到1941年,最困苦窘迫的西迁岁月里,这位在德国专修美术史的海归博士临危受命,直至离世。

滕固无疑是早前未得到足够重视的重要人物,而今,细细读他的一篇讲话和一封信。

当时,留学欧美之人众多,但滕固是负笈德国的

中国第一位美术史专业的哲学博士

,他的《唐宋绘画史》是中国第一部现代意义上的绘画断代史。

1938年滕固为艺专所确立的校训仍犹在耳——

“博约弘毅”

:

立身行己,贵乎博约;开物成务,期以弘毅。

在许江看来,在颠沛流离的西迁年代,将此四字作为校训,尤为铿锵有力。

滕 固

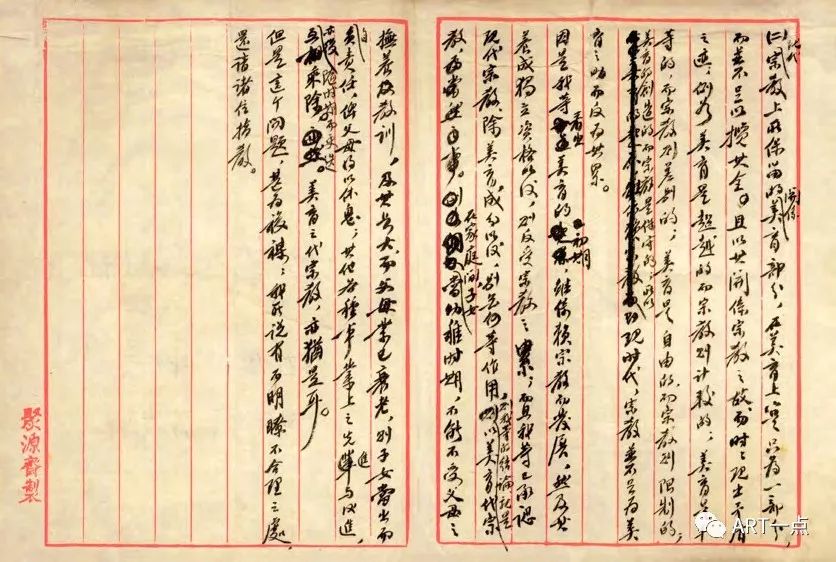

滕固这两件1940年的手稿,一为其

告国立艺专教职员书

,一为

其寄言国立艺专毕业生

,均藏于浙江省档案馆。

写下这组信件时,正是夏天,滕固已是疾病缠身,但文字间的全然不见病态,充满刚毅之气。同年秋冬,国立艺专经过长途跋涉后终于迁至四川璧山天后宫,12月,滕固递交辞呈居家重庆,半年后因病离世。

在“告国立艺专教职员书”的前三点里,滕固谈

学校的

要务

,是

“提高学术水准,树立笃实之学风。严格教学,增进学生课业。”

谈

学校的

中心思想

,是

“培养学生健全人格。务使一一为国家有用之人材。”

再谈

学校的

使命

,

“唱(倡)导社会,期于恢宏艺教,建设国家新时代之艺术。”

——此刻听来,亦毫不过时。

对毕业生的寄言,

“谈学校的迁移,铿锵有力,言学校的使命,语重心长。”

“我们为什么到这里的?全校师生为何流离转徙到了这乡间?这一段沉痛的经历印在每一个人的欣赏,永远不会磨灭,而我们每一次团叙,就有每一次新的检省。”

滕固还谈到

创造的根源

,

即艺术家的人格

。

“有第一等人物,才产生得出第一等的作品,我从来不希望你们落入第二等。中外历史上第一等的艺术家不少,古人之所能者,今人应该也能,西洋人之所能者,我们又何尝不能,所谓‘有为者亦若是’,这是我们时时刻刻应当共勉的。”

他更清晰有力地告诉毕业生们,别忘了自己所担负的使命——

“无庸说,现在诸君都是要上前线的民族复兴的战士……诸君所操的武器是艺术。我曾反复说过,我们这新时代的艺术,其特质必为笃实雄健,表现我民族的美德,足以陶铸一个开物成务的世代,而使之绵延无极。”

这是一位美院校长在颠沛流离之时的高歌,这些话语,如同灯塔,照亮滕固先生自己,亦照亮着一代又一代后来者。

1938年,国立艺专师生在湖南沅陵合影(前排左四为常书鸿,左五为李霖灿)

1939年,国立艺专浙江籍同乡会在昆明大观楼合影

(前排左起一、四、五、六、七分别为吴茀之、方干民、潘天寿、柴扉、张振铎)

1940年3月5日,

蔡元培先生在香港病逝

,

享年73岁

。此时的林风眠,已辞去艺专校长之职,辗转流离。

直到40年后,

林风眠移居香港

,才终于得以由人搀扶着来到蔡先生墓前,献上了一束迟到的鲜花。

这一刻,林先生如何思想当年?他又是否遥想过未来?

林风眠九十高龄时来到蔡元培墓前祭奠恩师

2011年12月,辛亥革命百年纪念之际,在香港蔡元培先生墓前的祭祀活动上,中国美院院长许江作为发起人之一,诵读自己于当日清晨草就的祭文,祭文题为

《自蔡元培始》

。

他说:“自蔡元培始,中国创立现代意义上的高等艺术教育。中央美术学院、中国美术学院、上海音乐学院等中国高等艺术学府均创建于先生之手,先生

‘以美育代宗教’

、

‘以美的心来唤醒人心’

的伟大关怀,始终照耀着中国艺术教育的发展。”

“此刻,我们这些由先生创立或建设的大学学院子弟,我们这些仰望星空的后来者,聚集前来先生墓前,不唯追思,重在弘扬;不唯缅怀,重在展望。先生的思想共三光而光,先生的英名谐河山长存,先生的心愿已然化入民族大业,腾然崛起,与日月同辉。”

蔡元培《以美育代宗教》手稿

七年过去,中国美术学院迎来九十周年校庆,细读这三组手稿,有些,许江早就烂熟于心,有些,则是初读,但那种澎湃与“心噎”同在的心情,却与那一刻一样。

这几天,一直有人问他,国美最宝贵的是什么?

他总是回答说:“是国美精神”。

国美精神是什么?就在这几组信间。

许江院长解读三封信

听许江来细说:

美院的先师是悲情的一代

,过去,他们的遗产没有受到重视和梳理,也正因如此,我们今天的重新梳理才格外有价值,也格外令我们感动。因为我们看到了孤寂的人生,看到了他们的不屈和坚守,以及,真正的艺术价值。

这些信,就来自于我们学校第一代的创建者,我认为其中,有一种通贯的精神。

第一,是使命担当。

这种使命溢于言表。无论蔡元培、林风眠、吴大羽或滕固,那一代人所想的,都是

民族文艺复兴

的大业。这种使命担当,是那代人的特质,也是他们用以铸造我们学校精神底蕴的真正的精神宝藏;

第二,是人格精神。

所谓人格,是人品行的整体、格次的高度。

林风眠面对死亡,转而想到了学术的进化;

吴大羽先生,其实当时已经远离学校,但仍心系艺术事业,任重而道远,谈学艺,谈人格,谈技术,谈精神,最后谆谆教导学生好好学习,不可好高骛远,不可妄自菲薄。“期成巨斧,判划古今,又何患乎学无进路。”转而再想,三十年后,在特殊年代,吴大羽先生被禁止了很多活动,但他心里想的依旧是艺术;

滕固先生为学校呕心沥血,在最困难的时候,依然想着

“健全人格教育”

的中心思想,依然想着

“艺学的造诣,倡导社会,恢宏艺教,建设国家新时代的艺术”。

这种高风亮节,让我们非常清晰地感受到了人格精神的温度、骨气、力量,

它就像一个尺度,衡量高下,就像明灯,照亮我们后人。

第三,是诗化的学养。

这些手稿,篇篇都是美文。

我想,我们学校将来要开一门课,叫

“国美美文”

,第一篇就可以是

林风眠写给蔡元培的信

,一个留学生的一封信,但这封信里却是痛定思痛的思考,他写得如此凄美而开阔,首先想到的是学术的进步,人类的大业,将自己的悲欢放在其中,简简单单的短信,却让我们看到了一位大师的心胸,一位东方青年的气质;滕固先生写给艺专毕业生的信更是字字激情,句句深意

,

再想想他所处的时代、环境和他自己所面临的危机、身体状况,还能发出这样的呼喊,能用自己的人格去照亮别人。

这些信里既看到他们的志向和担当,又看到他们的激情和气质。非常有意思的是,他们还都不一样,吴大羽的深沉和滕固的深沉不同,

吴大羽更像是一个人独步千年,在那里沉吟,滕固,则是一位校长在高歌,林风眠先生,则以非常平实的方式叙述自己的想法,

但都是美文,都有高境。

我想这三点才是国美最珍贵的东西,最深邃的内涵,是我们世代传承的精神。

________________

特别鸣谢

中国美术学院

________________

出品:林梢青

ART一点

现已开通评论功能

留言分享你的看展感受

▼