都说教育是父母的一场修行,孩子的成长永远离不开父母的战略性指导。

适时调整自己的育儿宝典,去迎合孩子成长的规律,一定可以收获小欢喜。

——鹿妈

文 |

豆妈

20世纪60年代,匈牙利有位父亲,叫拉斯洛•波尔加,是著名的心理学讲师。

他从学生时代就极其热爱心理学领域,非常关注领域内的实验,并对心理实践乐此不疲。

某一次,美国行为注意心理学创始人约翰•华生,提出了一个看起来很荒谬的言论:

“如果给我一个婴儿,通过不同的训练设计,可以按照我的意愿把10个孩子培养成优秀学者或者杰出艺术家,或者超级罪犯。

”

华生的言论没有得到实践,但

“天才可以后天养成”

这个观点让拉斯洛怦然心动。

他产生了一个大胆的想法,决定用自己的孩子去做

“培养天才”

的实验。

这一场持续了20多年的

“波尔加实验”

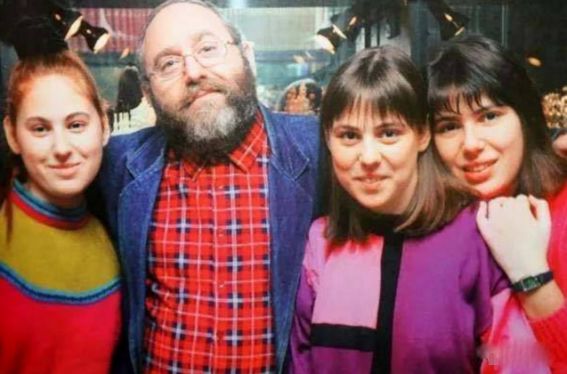

,拉斯洛将自己的三个女儿变成了国际象棋届的传奇。

大女儿苏珊

,是匈牙利国际象棋上赫赫有名的神童。

4岁开始正式下棋,精通5门外语,10岁时就参加了匈牙利国内的成人国际象棋比赛,并且成为国家大师。

11岁赢得男子比赛的冠军;

12岁获得捷克斯洛伐克公开赛的第四名;

15岁拿到了男子国际大师的标准分;

17岁获得了参加男子世界冠军赛区际赛的资格。

1996年成为国际象棋历史上第八位女子世界冠军。

二女儿索菲亚

,7岁时就获得了匈牙利11岁组的男子冠军;

9岁时夺得了14岁组的男子世界冠军;

12岁就拿到了14岁以下女子世界组冠军。

三女儿朱迪特

,15岁获得国际象棋特级大师的称号,被公认为20世纪至21世纪初世界最强的女棋手。

不仅如此,朱迪特的国际象棋等级积分还持续排名女子世界第一长达25年,还入选了吉尼斯记录。

神童三姐妹的象棋故事也许并不能复刻到所有孩子身上,但拉斯洛的教育方法,值得所有家长借鉴。

打破性别差异

大女儿苏珊出生后,拉斯洛就开始了实验的第一步:

观察和探索在大人不干预的情况下,孩子会选择什么?

很快,拉斯洛就找到了答案。

一次,妻子在家中做家务,发现3岁的苏珊主动从抽屉里拿出了一套

国际象棋。

原本闹腾好动的苏珊,完全沉浸在了这些造型奇特的木质棋子前面,她拿起棋子反复观察,当晚还一直嚷嚷着让爸爸教她玩。

苏珊对国际象棋展露出了非常强烈的好奇心。

在拉斯洛的年代,国际象棋是一项男性游戏,女选手既不受重视,也不受欢迎,甚至没有一位女选手在这项运动里获得显著荣誉。

但是,拉斯洛思考后决定,

绝对不要因为性别因素去限制女儿感兴趣的方向

。

事后证明,拉斯洛的决定无比正确。

苏珊在学习国际象棋中,体现出了超越自身年龄的专注度,除了象棋,再没有其他的玩具能够吸引苏菲的注意力。

6个月后,苏菲已经可以跟着父亲,在布达佩斯的象棋俱乐部里观摩大人的比赛,有时候甚至可以自己上手,和成年人比试一局。

年仅10岁,苏珊就已经获得了“国家大师”的名号。

相比拉斯洛的开明,如今很多父母不经意间就给女儿戴上了一顶“安稳、世俗化”的粉色帽子。

“女孩子去当赛车手?

脑子瓦特了!

”

“小女生去搞什么消防员啦!

安安稳稳考个教师资格证不好吗?

”

“女孩子就要有女孩子的样子,不然以后怎么持家?

”

可戴着脚链的孩子,如何舞出精彩的人生?

俄罗斯有个广告,叫《女孩是什么做成的》。

前奏响起时,一个小女孩站在舞台中央,有点疑惑地开口:

随着音乐厅中多位女性运动员的戏剧化出场,歌词被重新改写:

女孩子可以弹钢琴,也可以玩摇滚;

踩得起高跟鞋,也跑得了马拉松;

可以低首敛眉洗手作羹汤,也可以风驰电掣驰骋职场。

正如作家周国平所说:

“最优秀的男女都是雌雄同体的。

既赋有本性别的鲜明特征,又巧妙揉进了另一性别的优点。

”

当你从脑袋里刨除性别因素时,教育才开始有意义。

尊重孩子的天性,鼓励她成为自己想成为的样子,才是给女儿最好的教养。

发挥“同伴效应”

当大女儿在国际象棋界崭露头角时,拉斯洛决定,就以“国际象棋”为核心点,贯彻自己的“波尔加实验”。

但是新的问题出现了。

苏珊是自己主动喜欢上象棋的,如何才能让其他两个女儿也喜欢上象棋呢?

拉斯洛的原则是“绝对不强迫女儿去做任何事”,既然强制塑造不可取,那么在激发两个小女儿的象棋兴趣上,拉斯洛动用了心理学上的“小伎俩”。

每次带苏珊练棋时,他都选择一个单独的房间,还要关着门。

时间长了,索菲亚和朱迪特开始好奇,悄悄趴在门外偷听:

“姐姐为什么总是把门关上,到底在里面干什么?

”

拉斯洛装作很神秘的样子解释:

“苏珊在玩一种很有趣的游戏——国际象棋。

”

小女儿朱迪特发问:

“为什么我和索菲亚不能一起进去玩呢?

”

拉斯洛逗她:

“想要进去和姐姐玩,你们也要学会下棋才行。

”

两个年幼的女儿一听高兴得不得了,说无论如何也要学会下棋。

强烈的好奇心,加上想要尽快去到苏珊所在房间的渴望,索菲亚和朱迪特同时开始学习国际象棋,更让拉斯洛欣喜的是,这两个女儿同样天分惊人。

拉斯洛的这招,大概就是“同伴效应”最好的体现。

“同伴之间容易争强好胜,相互之间的心理暗示起到积极作用;

同伴之间交流更加通俗,意见和建议更加容易被接纳;

同伴之间有群体效应,人们总是渴望融入同伴群体,渴望得到认可。

”

就像去年湖南师大附中,一个寝室里6名男生全部考入清华、北大。

记者问寝室长旷文宇,他们寝室怎么这么厉害。

旷文宇拿出一份

签

有六个人名字的寝室公约说:

“我们每天22:

40下晚自习以后,到0点熄灯前,都在互相督促努力学习。

别小看这寝室里的1时20分

钟

,同学们班级之外的学习进步,都在这段时间里。

每当老师布置一项作业时,我们会在寝室里‘对坐刷题’,熄灯前不忘问其他人进度如何。

方方面面都在传递出一个讯息:

同伴的影响不可小觑

。

孩子接触的朋友,很大程度上影响着他最终会成为一个什么样的人。

贾平凹曾说过:

“和什么样的人在一起,就会有什么样的人生。

和勤奋的人在一起,你不会懒惰;

和积极的人在一起,你不会消沉。

与智者通行、高人为伍,你一定不会甘于平庸。

”

你帮助孩子建立的朋友圈,在一定意义上就决定了他的未来。

平衡自由与规矩

拉斯洛没有强制三个女儿都要学习国际象棋,只是既然感兴趣、上手了,就绝对不能轻易懈怠、放弃。

在家里,拉斯洛有着严格的规矩。

每天早上,三个女儿要在6点前起床,7点钟去俱乐部打乒乓球热身。

两三个小时以后,再回家练棋。

三姐妹会一起讨论棋局,互相比赛下各种限时的对局、创作排局,读棋谱,还研究名家的残局。

每天在象棋上花的时间,至少要有5到6个小时。

除此之外,拉斯洛还很注重女儿们的行为规范。

哪些事能做,哪些事不能做,做到什么程度,都有明文规定。

每天晚上10点,三个女孩就必须乖乖躺在床上休息。

除了报道棋赛的新闻、播放国际象棋比赛,或是与文化学习有关的科教节目外,电视是被禁止的。

每逢出国比赛,拉斯洛的固定项目,就是带着女儿们去参观当地的博物馆,了解历史和风土人情。

拉斯洛变卖了父亲留下来的遗产,花高昂的学费请20世纪80年代最有名的全苏联冠军普萨希斯,来担任三姐妹的教练。