据台湾“中时电子报”消息 创办《人间》杂志的台湾知名作家陈映真于11月22日在北京病逝,享寿79岁。

陈映真的夫人陈丽娜稍早将噩耗通知在台湾的弟弟陈映和后,陈映真死讯才在台湾近亲友人间传开。陈映真本名陈永善,1937年11月8日于新竹出生,2016年11月22日病逝北京,享寿80岁。陈映真于2006年6月移居北京后,自当年9月起接连中风,卧病至今已长达10年。

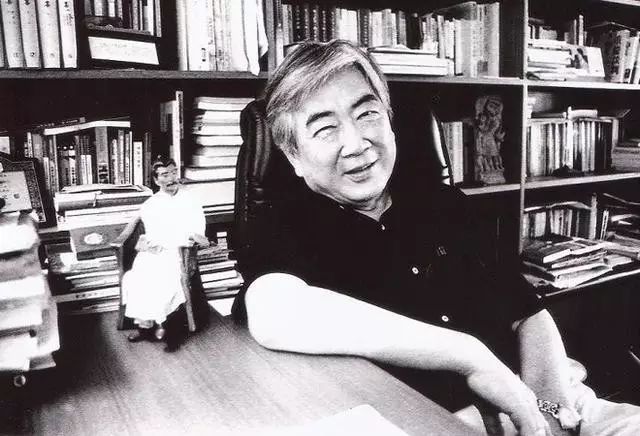

陈映真

1937.11.8~2016.11.22

本名陈永善,另有笔名许南村、赵定一、陈善、陈善乃、陈秋彬、然而、石家驹等,生于日治台湾新竹州竹南郡竹南街,祖籍中国福建省安溪县,台湾文学作家。在台湾文坛推动现实主义写作,是台湾报导文学的先驱人物,也是台湾战后时期台湾文学重要旗手。因支持中国统一,个人政治色彩过于浓厚而成为当代最被议论的小说家之一。

陈映真的代表作有小说《我的弟弟康雄》《上班族的一日》《苹果树》《铃珰花》《忠孝公园》等,评论《知识人的偏执》《孤儿的历史、历史的孤儿》《西川满与台湾文学》《中国结》等,以及散文若干。他的作品受鲁迅影响颇深,主要以描写城市知识分子的生活和心态为主,色调忧郁苦闷,充满人道主义关怀;后期作品焦点转变为跨国企业对第三世界经济、文化与心灵的侵略。

陈映真原名陈永善,台北莺歌人,1937年10月6日出生。他本名陈永善,后用过笔名许南村、赵定一、陈善、石家驹等。笔名“陈映真”原是其早逝的孪生兄长的名字。1957年成功高中毕业后考取淡江文理学院(即今淡江大学)外文系。1959年,还是大学学生的陈映真便以第一篇小说《面摊》出道文坛。

陈映真

1968年7月,台湾政府以“组织聚读马列共党主义、鲁迅等左翼书册及为共产党宣传等罪名”,逮捕包括陈映真、李作成、吴耀忠、丘延亮等36人,此案被称为“民主台湾联盟案”。陈映真被判处十年有期徒刑。陈映真曾说过,在此经历之后,“对自己走过道路进行了认真的反省,对社会现实有了更深刻的认识,开始由一个市镇小知识分子走向一个忧国忧民的、爱国的知识分子”。

1975年,陈映真因蒋介石去世百日特赦而提早三年出狱,出狱后仍然从事写作,转趋现实主义,并且在台湾乡土文学论战中发表多篇重要文章,成为乡土文学论战的重要旗手。

上世纪80年代,陈映真继续参与《文季》《夏潮》等杂志的编务,并且在“中国结”与“台湾结”论战中与台湾本土派人士交锋。1985年11月,陈映真创办以关怀被遗忘的弱势者为主题的报道文学刊物《人间》杂志(至1989年停刊)。

根据台湾媒体报道,陈映真于2006年6月移居北京,9月起就接连中风,因而卧病至今已长达10年。由于陈映真年事已高且健康未见好转,部分好友与支持者曾私下推动陈映真能返回台湾,至少可以“落叶归根”。但考虑到陈映真身体欠佳,陈映真夫人陈丽娜一直未同意丈夫回台湾。

马克思主义的坚定信仰和民族主义的爱国情怀,构成了陈映真的思想中相互支撑的双翼,这不仅使他在台湾成为文坛的一个异数,在1980年代以来大陆“告别革命”的思想视野中,也是一个奇怪的存在。

自10月16日起,有关台湾作家陈映真病重的消息出现在港台各大媒体,一时间,这位台湾知名作家和社会运动人士的身体状况引起了人们的关注。

在台湾,陈映真是一个颇具传奇色彩的人物。这位曾因组织马克思主义读书小组而有7年牢狱经历的作家,因其作品中对现实的浓郁批判色彩,而被人称为理想主义者。早年,他专心于创作,而后,他转向台湾的社会运动。他不仅是台湾文学的指标性人物,对于社会运动的投入,以及近年来在大陆受到的年轻学子的推崇,更使他在某种程度上被视为重要的精神与意见领袖。

读禁书,坐监狱

陈映真,原名陈永善,于1937年生于台湾竹南。他自幼过继给三伯父,并有个孪生小哥名映真,9岁夭折,为怀念小哥他便以“陈映真”为笔名。1957年,陈映真考入台湾淡江文理学院外文系,并在大学二年级时发表了处女作《面摊》,此后佳作迭出,早期代表作品有《我的弟弟康雄》、《将军族》等。

1960年代中期,在冷战最高潮时,陈映真冒险阅读了大量左翼书籍,这些“禁书”包括毛泽东的著作,以及鲁迅、茅盾、巴金等人的作品。这些作品使他“张开了眼睛,看穿生活和历史中被虚伪、掩饰和欺瞒的部分”,从而在思想上发生了巨大的变化。

1968年,陈映真因组织马克思主义读书小组而入狱,被关押了7年多时间,然而艰辛的牢狱生活并没有打垮他,他说:“我由30岁坐牢到37岁,在牢里我们亲眼看到历史,亲身感受到历史的发生:整个世界的变化,都对里面产生影响。那几年的锻炼,的确给了我一点力量。”

陈映真早期的作品,如《面摊》、《我的弟弟康雄》、《乡村的教师》等,有着鲜明的语言与个性,“在文学上,他纤致、锐敏、悒郁和温蔼的感性;他那糅合了我国三十年新文学、日语和西语的特殊的文体,和多情、细巧、苍悒而又富于知性的语言;他隐秘着某种耽美,甚至颓废的、清教主义和激进主义的灵魂,……使陈映真的艺术,卓然独立”,这段话可以说最为精准地概括了他早期作品的特点。

《我的弟弟康雄》写一个富于理想与爱心的青年,在乌托邦里幻想着建立许多贫民窟、医院和孤儿院,但他的理想却在个人道德的清教主义和激进主义的激烈矛盾中破灭了,最后他选择了自杀。整个故事以重归于世俗生活的“姐姐”的口吻讲出,使小说整体蒙上了悲哀、忏悔、反思的色调,具有强烈的艺术感染力。

在以笔名许南村发表的《试论陈映真》一文中,陈映真对自己的早期作品做了分析,“基本上,陈映真是市镇小知识分子的作家。在现代社会的层级结构中,一个市镇小知识分子是处于一种中间的地位,当其升进之路顺畅,则意气昂扬,神采飞舞;当其向下沦落,则又往往显得沮丧、悲愤和彷徨,陈映真的早期作品,便表现出市镇小知识分子的浓重的感伤的情绪。”而1966年以后,“嘲讽和现实主义取代了过去长时期来的感伤和力竭、自怜的情绪。理智的凝视代替了感情的反拨;冷静的、现实主义的分析取代了煽情的、浪漫主义的发抒”,经过这一时期的转折和过渡,陈映真迎来了一个创作的新时期。

“台湾的良心”

1975年出狱后,陈映真重新审视自己过去的思想,对时代问题进行探索。而最能代表他总体成就的,则是他这一时期的作品,他以《华盛顿大楼》系列小说揭示西方跨国公司的内幕和现代企业中人性的异化,以系列政治小说《山路》、《赵南栋》等对台湾现实和历史进行思索。《夜行货车》是《华盛顿大楼》系列小说的第一部,这部系列小说每篇均完整独立,成为独立完整的小单位。《夜行货车》通过一个“三角恋”的故事,描写了林荣平、詹奕宏这两个台湾南部农家子弟,在进入跨国公司后,对生活道路的不同选择,尤其突出了林荣平的异化问题。在这一部小说中,可以看到“左翼文学”的批判精神及其当代活力。

《赵南栋》是陈映真“政治小说”的代表作,它展现了宋蓉萱、赵庆云等人几十年的囚禁生活,同时述说了烈士后代赵尔平、赵南栋在台湾资本主义化过程中所表现的人性异化,小说通过父子两代人的对比,写出了三个人不同的幻灭,这是一个大悲剧,陈映真将时代流变中的悲剧清晰、平静地呈现在人们面前,表现出了创作上的天赋。

在小说创作之外,陈映真还写了大量的文艺评论、思想评论和政论文章,台湾当代文坛上的几次重大的文艺论争,陈映真都首当其冲。他的文艺评论具有强烈的战斗性,并一直代表着台湾现实主义文学的理论深度和发展方向,被誉为“文学的思考者”、“台湾的良心”。

1977年台湾爆发“乡土文学”论战,陈映真决绝地投入到论战中,他坚持通过“乡土文学”论战找回台湾文学的现实主义精神,并通过自己的批评与创作,寻找论证国家统一的历史、文化依据。

1979年10月,陈映真在台湾高雄事件中再次被拘留,幸有各界人士舆论抗议,此次他被扣押两天后释放。1985年陈映真创办《人间》杂志,并曾在1989年出任台湾“中国统一联盟”主席一职。

马克思主义的坚定信仰和民族主义的爱国情怀,构成了陈映真的思想中相互支撑的双翼,这不仅使他在台湾成为文坛的一个异数,在1980年代以来大陆“告别革命”的思想视野中,也是一个奇怪的存在,但陈映真处身于资本主义化和民族分离运动中的台湾,却以其体验的深刻和追求的执著,以其思想的犀利和人格的魅力,引起了多方的关注。

“中国的孩子”

陈映真不仅在台湾有着巨大的影响,在大陆的影响也十分深远。

陈映真回忆说,“初出远门做客的那一年,父亲头一次来看我。在那次约莫十来分钟的晤谈中,有这样一句话:

‘孩子,此后你要好好记得:

首先,你是上帝的孩子;

再次,你是中国的孩子;

然后,啊,你是我的孩子。

我把这些话送给你,摆在羁旅的行囊中,据以为人,据以处事……’

记得我是饱含着热泪听受了这些话的。即使将‘上帝’诠释成‘真理’和‘爱’,这三个标准都不是容易的。”

几十年来,在与各种政治、思想力量的斗争中,陈映真从未背弃过对真理、对中国的热爱,而他在执著追求中所表现出的勇气、力量和思想光芒,给予了大陆作家最可宝贵的精神财富。

但1980年代以来,大陆作家对陈映真也经历了一个由“排斥到认同”的过程,在今年出版并颇为流行的《八十年代访谈录》(查建英著)中,有几位作家谈到了陈映真。以《棋王》等小说在新时期颇有影响的作家阿城说:“陈映真问我作为一个知识分子,怎么看人民,也就是工人农民?这正是我70年代在乡下想过的问题,所以随口就说,我就是人民,我就是农民啊。陈映真不说话,我觉得气氛尴尬,就离开了。当时在场的朋友后来告诉我,我离开后陈映真大怒。”

查建英说,陈映真“可能真是台湾70年代构成的一种性格,强烈的社会主义倾向,精英意识、怀旧,特别严肃、认真、纯粹。但是他在上头发言,底下那些大陆人就在那里交换眼光。……然后就上来张贤亮发言,上来就调侃,说,我呼吁全世界的投资商赶快上我们宁夏来污染,你们来污染我们才能脱贫哇!后来听说陈映真会下去找张贤亮交流探讨,可是张贤亮说:哎呀,两个男人到一起不谈女人,谈什么国家命运民族前途,多晦气啊!这也成段子了。”

在1980年代作家阿城、张贤亮的视野中,陈映真是难以理解的,他们与陈映真的错位在于他们所处环境的不同,但伴随着大陆逐渐“走向世界”的步伐,对资本主义世界体系有更深的了解,对陈映真也有不同的理解。所以大陆作家对陈映真的“接受史”,在某一侧面也反映了中国社会与中国作家思想的变化。

1990年代初,王安忆写出了以陈映真为原型的著名小说《乌托邦诗篇》,后来她又写了纪录她与陈映真交往的散文《英特纳雄耐尔》,从中可以看到20多年来王安忆对陈映真的“接近”,但这种接近只是“情感”上的,她只是将陈映真当作“偶像”与“前辈”,当作一个可以崇敬的人,却并不理解他的思想。在王安忆看来,陈映真的思想是“乌托邦”,是对现实逻辑“非要坚持对峙的立场”,这是他们真正的隔膜之所在。

新世纪初,大陆学者祝东力曾在《我们这一代人的思想曲折》一文中指出陈映真对大陆知识分子思想历程的影响,在部分大陆学者看来,陈映真以其“鲜明的左翼立场、开阔的国际视野和高超的政治经济学方法,以及将社会经济、国际政治和意识形态表象从深层联结起来予以分析所表现出来的敏锐、渊博和深邃”给人留下极深的印象。陈映真对大陆思想界的影响,无疑是明显的。

本文原载于《凤凰周刊》236期

长按以上二维码,去

凤凰读书微店

购买以上好书

了解更多文学、艺术、人文、社科、生活好书