文化,其實就住在你的身體裡:從坐姿與品茶談起

研之有物

「身體感」研究

身體感官的各種感受,蘊藏在日常生活中的每個時刻、每個細節,我們太容易習以為常、往往未曾深究。但其實這些「感受」,是人類建構物質生活、社會互動、及科技進展的重要動力。從日常生活各個面向,可以發展出一套「文化身體感」的理論典範,進而對於人類歷史和文化做出更深刻的解讀。

「請坐。」這是我們走進余舜德的研究室時,他開口講的第一句話。這兩個字,在你我耳中可能是平凡無奇的招呼語,但對余舜德來說,卻正好可以衍生出他最關切的研究面向:「身體感」。

聽到「請坐」,你會怎麼坐?盤腿、蹲坐、跪坐、還是垂足坐?這中間牽涉到的是「身體習癖」的議題,正是中研院民族所余舜德研究員關心的研究取向。攝影│張語辰

怎麼坐?學問可大了!

聽到「請坐」,我們大概就是往椅子或沙發坐下,身體軀幹和大腿間大致維持 90 度,雙膝亦然。這樣的姿勢,稱為「垂足坐」,是西化的現代人最習慣的坐姿。但根據跨文化比較的研究,全世界其實只有三分之一的人們這樣坐,其他三分之二的人平常是席地盤腿坐、蹲坐、或是跪坐的。

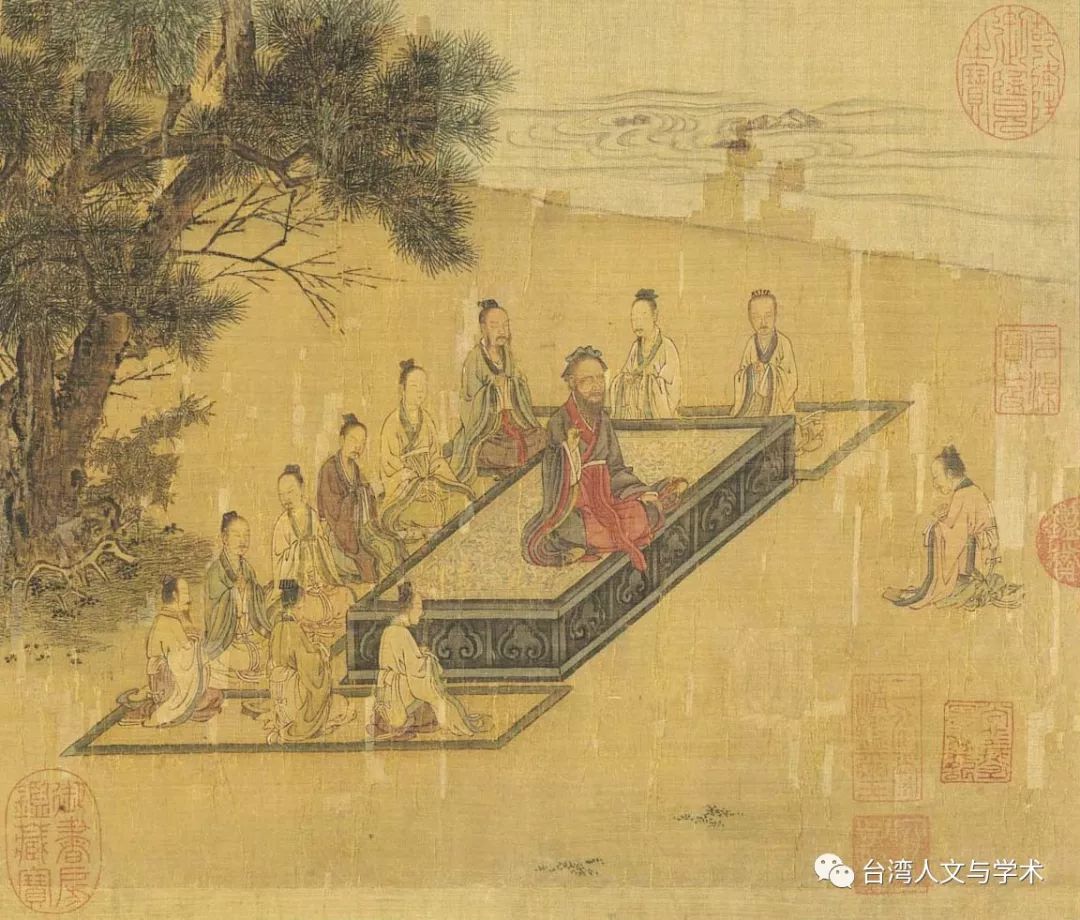

孔子居中講學,曾子長跪問孝。可以看到其他人都是席地而坐。圖片來源│宋高宗書孝經馬和之繪圖 冊 開宗明義章(畫),取自國立故宮博物院

唐宋以後,開始盛行「垂足坐」。

圖片來源│左圖:宋人宮沼納涼圖(局部),右圖:清姚文瀚摹宋人文會圖(局部),皆取自國立故宮博物院

以中華文化的歷史而言,垂足坐也算「舶來品」,是在魏晉南北朝才透過絲路、由印度埃及等地傳入中土,到了唐宋才逐漸變成人們的習慣坐姿。在那之前,「跪坐」一直都是主流,即便到了今日,仍有部分文化並不採用垂足坐。

余舜德說:「之前去雲南藏族村落進行田野研究,他們都是直接席地而坐、連蒲團都沒有,他們強調『這樣比較舒服』。對外人來說,這樣的姿勢很難久坐,但藏人在禪堂裡,用這姿勢坐幾天幾夜都不會累。」

別說盤腿或跪坐了,其實,就連椅子的高度稍微改變,都可以讓我們感覺大不同。現在一般居家或辦公空間裡,不論身高,我們習慣的椅子大約都在 45 公分上下。但明清時的古董家具椅,雖然僅僅高了 5 公分左右,我們坐上去就已經會有點「怪怪的」,似乎沒那麼舒適。

從這些例子我們已經可以發現,坐姿的「舒適感」在不同時空或文化條件下,可能有著完全不同的定義。類似這樣的差異,其實就是「身體感」研究取向的關注焦點。

身體的記憶、感官的習癖

「身體」會在「意識」沒有發覺的時候,偷偷幫你記住很多事情。每天走的樓梯,要是有一階突然墊高了一公分,你可能就會摔一大跤;坐上汽車前座,你可以從座椅角度判斷老公有沒有偷偷載過別人;走進房間覺得哪裡怪怪的,原來是新燈管的光比之前的偏黃了幾分。

這些,都是感官的「習癖」,或者可以說,是「身體的記憶」。當這些習癖或記憶,是來自於整體文化的規範和模式時,就很有研究價值了。余舜德說:

我很喜歡歐洲有句俗諺:「法國軍隊無法在英國進行曲下邁步行走,反之亦然。」

這句話雖然是誇飾,但也明確點出了我們的身體,經常在不知不覺中受到各種習癖的制約;而這些習癖,很多時候不是個體的生理/心理因素,而是歷史文化的作用。

人類透過感官訊息的接收與傳遞,與這個世界產生連結、也賦予生活各種意義。我們從物質世界接受各種刺激,然後產生各種「感覺」,諸如「骯髒」、「舒適」、「美味」、「明亮」、「可愛」等。但對於身體經驗的訊息,要去感受、分辨,進而判斷、運用,這樣的能力其實不全然是與生俱來的,更要考慮「文化」的潛移默化。

「身體感」在這個過程中扮演很重要的角色,因為從感官人類學的角度來看,「身體就是一種學習文化的方式」。

圖片來源│ William Farlow on Unsplash

為了研究身體感與歷史文化的關係,余舜德從不同題材切入、也做了各種田野研究。像是從家具的設計流變,研究「舒適感」的歷史脈絡;或是深入雲南藏族部落,親自用身體去體會物質與文化上的身體感差異。而其中一個他最感興趣的題材,是「茶」。

茶有各種不同的身體感,從茶湯顏色(視覺)、香氣(嗅覺)、滋味(味覺)、溫度 (觸覺)、乃至於泡茶的儀式 (綜合感官與肢體動作),我們可以觀察到很多不同的文化細節,例如從「喝茶」到「品茗」的過程,茶葉是如何從日常的飲料,開始加入了美學風格、甚至是道德修養的成分;而台灣的「茶藝」又是如何有別於日本的「茶道」。

余舜德指出,品茶風格和藝術美學這些認知的建構,跟「身體」有密切關係。圖片來源│ 五玄土 ORIENTO on Unsplash

在體驗「學茶」的過程中,余舜德發現許多肢體動作(如端坐、沖茶等) 的技能修練,會影響品茶的感知能力、以及對於文化內涵(例如「雅」的意涵)的體會。

不只是茶,其實這樣的題材生活中俯拾即是。例如,米的Q度怎樣最剛好?吃壽司的日本人和吃滷肉飯的台灣人,恐怕就有不同答案。台灣南部菜餚是不是真的偏甜?為什麼會有這樣的喜好差異?為什麼我們對於腐敗食物的臭味避之唯恐不及、但卻又愛吃臭豆腐?這些都是身體感的研究題材。

文化是在很多日常生活中的細節,一點一滴的被我們身體所習慣、記憶。

「我們很容易習以為常,所以沒有意識、不知不覺,但其實對我們的影響之大往往超乎想像。可以說人類的歷史演化、社會變遷、科技進步,都是這樣推動的。」余舜德說。

文化,其實一直都住在我們的身體裡。

問為什麼決定成為人類學家?

答其實我是台大動物系畢業、學海洋生物出身的。那時候為了觀察魚類生態,特別跑去蘭嶼釣魚潛水。但在蘭嶼的這段時間,發現到當地的居民,跟台灣本島有很大差別,我突然發現研究「人」好像比「魚」有趣。

人類學家是否類似民俗學者,都是觀察、參與、記錄、描述?

答雖然有共通之處,但還是不一樣的,人類學家的觀察非常重視理論。

我們的田野研究,一定會先根據理論撰寫研究計畫。雖然實際到了田野後,必然會跟原本資料有很大不同,但要有理論基礎,觀察到的東西才會有意義,而不是漫無目的亂看。

以理論規劃方向、但執行時保有彈性。而觀察和體驗到的現象,同樣需要借助理論的架構和議題,最後再來整理呈現。